Dass es in diesem Digitallabor um Laugenbrezeln geht, käme einem nicht gleich in den Sinn: Sitzsäcke, unbenutzt in der Ecke, ein paar junge Typen, gebeugt über Rechner, an der Wand Klebezettel, die ein Herz formen. Es ist Michael Müllers Spielwiese, ein Büro mitten in Zürich: „Wir entwickeln hier Ideen, was wir unseren Kunden außer Kaffee, Brezeln, Zeitschriften noch verkaufen können“, sagt der 45-Jährige. Müller ist CEO des Schweizer Brezelback- und Kioskkonzerns Valora, eines Riesen im Kleinformat: Das Snackimperium erstreckt sich über 2800 Kioske, Tabak- und Zeitschriftenläden, Brezelfilialen sowie Selbstbedienungsbäckereien – und bedient damit den „Außer-Haus-Markt“, der für die deutsche Ernährungsindustrie mittlerweile der zweitwichtigste Absatzkanal ist.

Laut Marktforschern versorgten sich 2016 über eine Milliarde Menschen mit Snacks und kleinen Mitnehmmahlzeiten beim Bäcker. Bäckereien verzeichnen mehr Besuche als die fünf größten Systemgastronomie- und Burgerketten zusammen. Kein anderer Markt wächst seit drei Jahrzehnten so stabil. Rund 75,8 Mrd. Euro gaben die Deutschen 2016 hier aus, Tendenz weiter steigend.

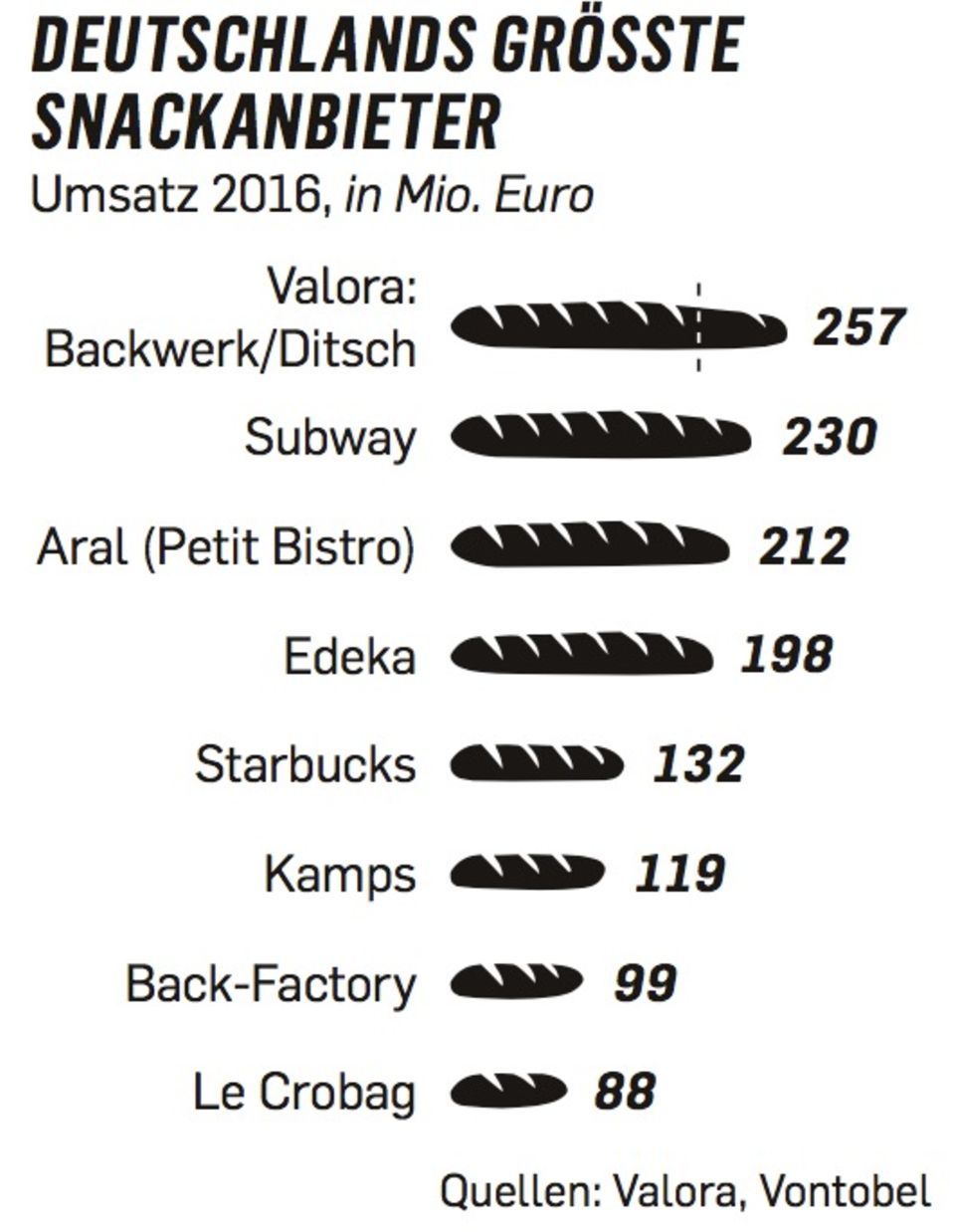

Und diesen Markt hat Valora vor Kurzem noch einmal gehörig auf den Kopf gestellt. Im Herbst kauften die Schweizer Deutschlands erfolgreichste Bäckereikette Backwerk für rund 190 Mio. Euro: 343 Filialen, 70 Millionen Kunden, über 200 Mio. Umsatz im Jahr. Der Coup machte die Valora AG, zu der bereits die Bäckereikette Ditsch gehörte, auf einen Schlag zu Deutschlands größtem Back- und Snackanbieter. Die Frage, die Valora darum in ihrem Digitallabor umtreibt, ist altbekannt: Wenn man nun ganz oben ist – wie bleibt man dort?

Valora setzt nicht nur auf internationale Expansion – sondern auch auf innovative Technik. An ihren Kiosken bietet Valora bereits Geldtransfers und Kartengeschäfte an, passend dazu experimentiert sie mit Onlinekrediten. Geld wirft das bisher nicht ab, aber Müller schwärmt von seinen „digitalen Initiativen“. Am Züricher Zentralbahnhof hat Valora Bewegungsdaten ihrer Kunden ausgewertet, um ihre Läden zu optimieren. Das gab zwar mächtig Aufregung, aber Müller beirrt das nicht. Er will keine Innovation verpassen, die Einkaufen bequemer und schneller macht: „Der stationäre Handel darf das Feld nicht den Internethändlern Amazon und Co. überlassen.“ Wer überleben wolle, müsse mit gleich langen Spießen kämpfen.

Supercooler Eigentümer

850 Kilometer weiter am Berliner Hauptbahnhof sitzt ein paar Tage später Karl Brauckmann im Café Einstein, rührt in seinem Espresso und kostet Lemon Cake. Kaffeetrinken und Snacken, erklärt er bestens gelaunt, mache er aus professioneller Neugier. Brauckmann, 52 Jahre, Jeansträger, Typ großer Junge, ist Geschäftsführer von Backwerk. Da muss er wissen, was die Konkurrenz serviert.

Valora als neuer Eigentümer sei ein Glücksfall, sagt er: ein strategischer Investor, der was vom Geschäft versteht. „Supercool“ findet das Brauckmann, der in Berlin neue Standorte prüft. Befürchtet hatte er eine Heuschrecke. Denn die Backwerk-Gründer hatten die Mehrheit 2014 an die schwedische Private-Equity-Gesellschaft EQT verkauft. Und Finanzinvestoren versteigern ihre Anteile am liebsten nach einigen Jahren meistbietend.

Es kam anders, weil Valora-CEO Müller im Sommer nach San Francisco flog und dort zufällig einen alten Bekannten von EQT traf. Sie redeten. Der Valora-Chef hatte schon länger ein Auge auf die Franchisekette geworfen, weil sie genau das hat, was die Schweizer in Deutschland suchten: ein Ladenkonzept mit Eins-a-Innenstadtlagen. Drei Monate verhandelten sie. Im September wurde der Deal im Düsseldorfer Sheraton-Hotel besiegelt, Ende Oktober stimmte das Kartellamt zu.

Valora gehört nun eine der erfolgreichsten Franchiseketten Deutschlands. Gegründet 2001 von zwei Betriebswirten mit einer einfachen, aber innovativen Idee: Selbstbedienungsbäckereien. Die Gründer Hans Christian Limmer und Dirk Schneider expandierten im Galopp und wandelten sich dabei vom Discountbäcker zur „Genussdestination“. Neben den Brötchen liegen heute Wraps, Quinoa-Salate und frische Säfte in den Läden. Ein Wandel, der sich rechnete, die Umsätze pro Shop kletterten deutlich und sind heute mehr als doppelt so hoch wie bei Kamps oder Ditsch. Und die Kundschaft ist bunt: „Bei uns treffen sie Anzugträger und Hipster, Menschen aus allen Schichten und jeden Alters“, sagt Brauckmann. Backwerk sei eine sehr demokratische Marke, findet er. Eine Vorstellung, die ihm sichtlich gefällt. Mit den Gründern ist er seit Studienzeiten eng befreundet, sein Einstieg wurde damals per Handschlag besiegelt. Als Backwerk-Geschäftsführer ist er seit elf Jahren angestellt, Vorsitzender seit 2016.

Die Synergien bei der Übernahme durch Valora liegen auf der Hand: Die Schweizer betreiben vier durchrationalisierte Brezelfabriken in Mainz, in Sachsen-Anhalt, in der Schweiz und den USA. Und sie bauen aus, wo es nur geht. Über 600 Millionen Brezeln und Pizzen werden heute pro Jahr produziert. Der Großteil wandert in die Aufbacköfen von Ditsch in Deutschland und Brezelkönig in der Schweiz, die beide seit 2012 zu Valora gehören. Und demnächst eben auch zu Backwerk. Außerdem hat Valora eine Reihe Snacks als Eigenmarke (OK) im Sortiment, Energydrinks und Riegel, die ins Backwerk-Regal drängen sollen. „Ein perfekter Match“, findet der Analyst Rene Weber von der Schweizer Bank Vontobel. Valora erlaube das, international deutlich schneller zu wachsen – 80 bis 100 neue Läden soll es in den nächsten Jahren geben.

Valoras Aufstieg selbst begann erst vor einigen Jahren. Denn tatsächlich steckte das Unternehmen in der Krise, als Müller 2012 zunächst als Finanzchef zum Kioskkonzern stieß. Der Vertrieb von Zeitungen und Zeitschriften dümpelte vor sich hin, die Schweizer suchten dringend ein neues Geschäftsfeld. Die Brezel wurde Valoras Rettung. Der Konzern verkaufte unrentable Bereiche, stieg erst bei Lekkerland ein und dann bei Ditsch und Brezelkönig.

Dabei schwört Valora auf das Franchiseprinzip – genau wie Backwerk. In der Schweiz stellt Valora seit Jahren Kioske und Filialen systematisch auf das „Agenturmodell“ um, 67 Prozent laufen inzwischen so. Das reduziert Risiken und hält die Kosten niedrig. So ist jeder der rund 300 Menschen, die bei Backwerk einen Shop managen, selbstständiger Kaufmann. Das heißt, er zahlt alles, vom Fußboden bis zur Entlüftung und Miete. Auch die Ware geht auf eigene Rechnung. Weil sich das rasch auf eine halbe Million summiert, heuern meist nur erfahrene Kaufleute an, die schon mal Erfolg hatten, erzählt Brauckmann. In der Essener Backwerk-Zentrale mit ihren 100 Mitarbeitern „durchdenken“ sie für ihre Leute die Produkte, verhandeln gute Deals und kümmern sich um Technik und Logistik in den Filialen. Wer einsteigt, zahlt Lizenzgebühr. Für die meisten Backwerk-Franchisenehmer lohne sich das, sagt Brauckmann, einige wären zu Millionären geworden.

Brauckmann erhofft sich von Valoras Einstieg neuen Schwung für Innovationen. Schon im Frühjahr soll jeder Kunde bei Backwerk mit dem Handy zahlen können. Es wird dann eine Kundentreuekarte geben, die für alle Filialen gilt. In der Essener Zentrale testen sie gerade die Technik. Die Fusion mit Valora helfe da sehr: „Bei technischen Dienstleistern sind wir nicht mehr Kunde Nummer sieben, sondern plötzlich ganz vorn dabei.“

Auch von Valoras Digitallabor könne Backwerk nur profitieren, glaubt Brauckmann. „Richtig dankbar“ sei er dafür, denn Unternehmen dieser Größe hätten mit so was viel Mühe. Valora-Chef Müller und Backwerk-Chef Brauckmann ticken da sehr ähnlich, sie wollen die Brezel digitalisieren. Die durchtechnisierten Supermärkte, die Amazon vergangenes Jahr unter dem Namen Amazon Go ankündigte, haben es beiden mächtig angetan. Ein Laden, wo die Leute einfach rein- und rausgehen, unbehelligt von einer Kasse – „Wie genial ist das denn?“, schwärmt Brauckmann. Sensoren und eine App sollen bei Amazon Go das Bezahlen abwickeln, ohne dass die Kunden irgendetwas tun müssen.

Kein Chip ins Brötchen

Brauckmann war kürzlich auch bei Nostrum, einem spanischen Fertiggerichteladen. Dort haben die Chefs ihm erzählt, dass sie künftig Sensoren einsetzen werden, die Kunden an der Iris erkennen und Einkäufe übers Handy abbuchen. Brauckmann überlegt bereits, wo er ähnliche Technik unterbringen soll, er kann ja schlecht einen Chip ins Brötchen stecken. Verpacken wäre eine Möglichkeit. „Wenn wir so was hinkriegen, will ich der Erste sein.“

Genauso sieht es Müller. Er hat einen Mann im Silicon Valley sitzen und inspiziert dort selbst regelmäßig Food-Start-ups und Läden. Ihn treibt um, was im Regal steht, welche Snacks Trends werden und wie das Shoppen von morgen funktioniert.

Denn der Kampf um die Fast-Food-Kundschaft wird härter, die Zahl der Wettbewerber wächst schneller als der Markt. „Es wird mehr Hauen und Stechen geben“, prophezeit Brauckmann. Neben den Bäckereien und Fast-Food-Ketten buhlen Lieferdienste und Supermärkte um die Hungrigen. Fast im Wochenrhythmus eröffnen neue Filialen, die auf Unterwegs-Esser zielen. Allein die Supermarktriesen Edeka und Rewe haben vergangenes Jahr 1,5 Mrd. Euro investiert, um ihre Märkte aufzupeppen, und locken verstärkt mit Sandwich oder fertigem Salat. Dazu macht Rewe To Go sich in Aral-Tankstellen breit, wo Brötchen heute schon mehr Umsatz machen als Benzin. 200 solcher To-go-Läden gibt es dort bereits, 1000 sollen es bald sein. Selbst Rewes Billigtochter bietet heute Penny to go. Auch andere Franchiseketten boomen: Scoom, Dean & David, Cuccis … Die Liste ließe sich lange fortsetzen.

Bei dieser Konkurrenz braucht es mehr als ein belegtes Brötchen, da ist sich Müller sicher. Er selbst ist der Prototyp des modernen Dauersnackers, feste Mahlzeiten sind nicht sein Ding: Morgens schnell einen Kaffee, einen Müsliriegel, ein Sandwich, eine Brezel irgendwann – kochen ist für Müller, der Frau und Kinder hat, eine exotische Tätigkeit.

In Zürich zückt Müller nun sein Smartphone. „Click & Pick“ heißt die App, mit der er für 16.25 Uhr einen Cappuccino im Caffè Spettacolo im Zentralbahnhof vorbestellt und bezahlt hat. Die App komme gut an, sagt Müller. Nun marschiert er los vom Labor ins Leben. Im frisch renovierten Bahnhof betreibt Valora die ganze Kleinladenpalette: K Kiosk, Avec, Brezelkönig und eben Caffè Spettacolo. Müller bewegt sich gern „auf der Fläche“. Und wo er hinkommt, entdeckt er Fehler, mal hängt eine Werbung verkehrt herum, mal fehlt es an „Warendruck“ am Verkaufstresen, mal ist die Schlange viel zu lang. Doch heute mäkelt er nicht rum.

Es ist 16.30 Uhr, als er das Café betritt. Der Cappuccino ist schon fertig. Aber das Zeitfenster für die perfekte Temperatur verdammt kurz. Dieser hier ist nur noch lauwarm. Der Barista, ein Mann im T-Shirt und mit Tätowierung, braut flott einen neuen. Müller seufzt. An der App hat es nicht gelegen.