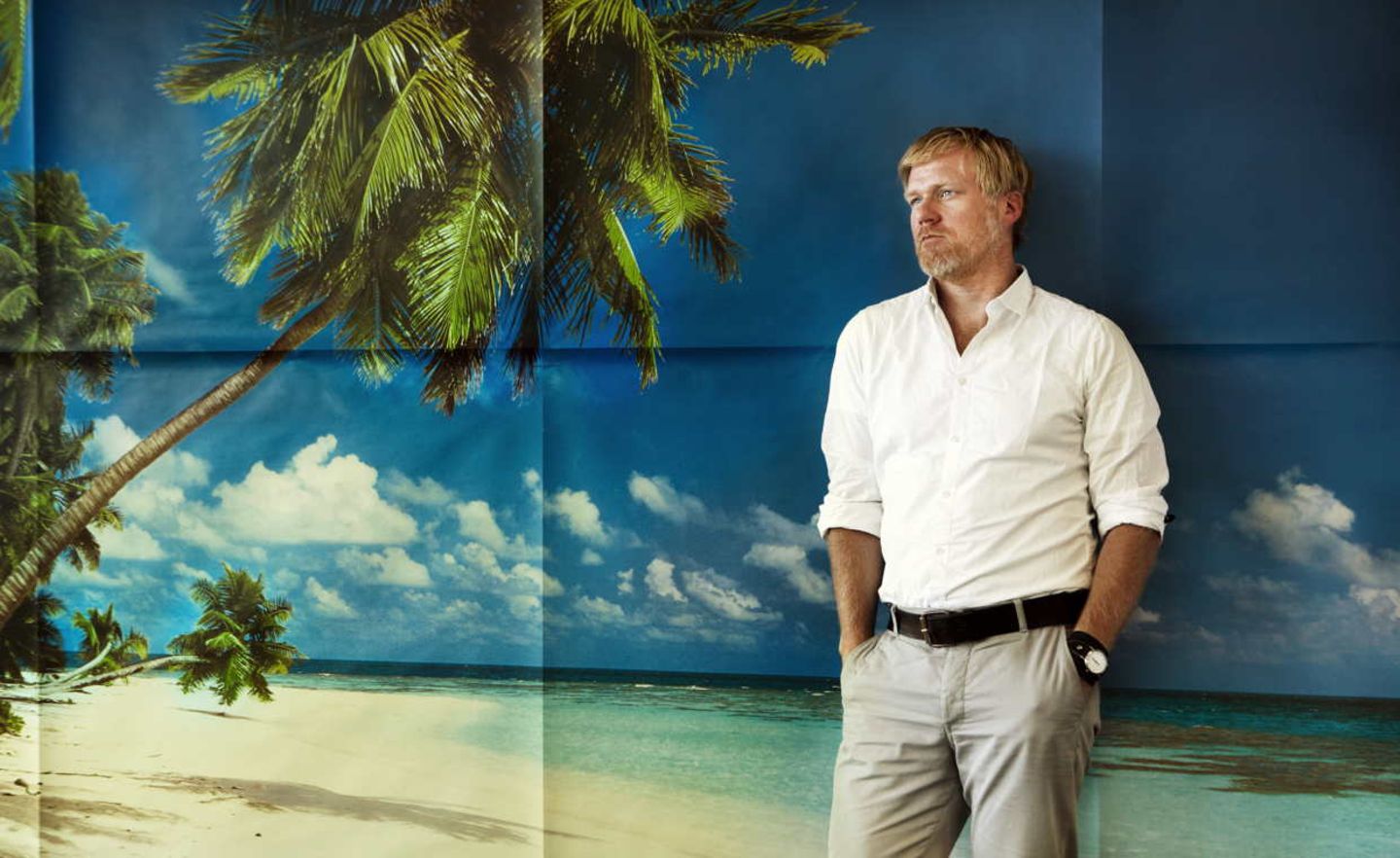

Die BramKord Management Ltd. macht irgendetwas mit Immobilien. Glaube ich. Oder war es Export-Import? Wir müssten im Gesellschaftsvertrag nachschauen, was wir bei der Firmengründung angegeben haben. Es wollte ohnehin niemand wirklich wissen. Dafür kann sich aber unser Firmensitz auf den Seychellen sehen lassen: Weiße Kumuluswolken spiegeln sich in der Glasfront des Oliaji Trade Centres in der Hauptstadt Victoria, über dem Eingang weht die bunte Landesflagge. Nur wenige Meter sind es zum historischen Uhrenturm, einer Miniaturausgabe des Londoner Big Ben. Einst war er ein Geschenk der britischen Krone an die damalige Kolonie – heute ist er eine der meistfotografierten Sehenswürdigkeiten in Victoria. Unten im Hafen protzen die Jachten. Unsere Straße führt zum Meer.

In diesem Paradies hat die BramKord Management Ltd. seit wenigen Wochen ihren Sitz. Stolz halten wir die Inkorporationsurkunde in unseren Händen. Goldumrandet ist sie, unterzeichnet von Randolf Samson von der Wirtschaftsbehörde der Seychellen, abgestempelt am 2. Juli 2013. Aber weder die schmucke Urkunde noch der hübsche Firmensitz ist der Grund, warum wir uns für eine Firmengründung auf den Seychellen entschieden haben. Wichtiger war: Jeder Cent, den wir mit unserer Firma künftig erwirtschaften, jeder Euro, den wir ihr irgendwie zukommen lassen – ist steuerfrei. Und liegt jenseits der Reichweite des deutschen Fiskus.

Es ist ein Experiment. Wir haben eine Offshorefirma gegründet, um zu verstehen, wie dieses System des Steuerbetrugs funktioniert: Wer sind die Helfer? Was kostet es? Wie lässt sich das System vielleicht bekämpfen? Unsere Legende bei der Gründung ist einfach: Wir spielen nicht die Superreichen und auch keinen Konzern. Wir hätten bloß 500.000 Euro geerbt, behaupten wir, die wir vor dem Fiskus verstecken wollten. Die Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg seien uns aber nach den Steuer-CD-Ankäufen durch deutsche Behörden zu unsicher. Wohin also? Wir sind entsetzt, wie einfach alles Weitere sein wird. Die drei Palmen vor unserer Firmenadresse sind frisch gepflanzt. Ob sie die Sicht aus unserem Büro versperren, werden wir nie erfahren. Wir haben ja nicht einmal einen Schlüssel dafür. Wir waren nie dort. Wir wissen auch nicht, wie viele Gesellschaften in dem Gebäude gemeldet sind. Hunderte, vielleicht Tausende. Unseren Firmensitz kennen wir bloß von einem Foto, das uns per Mail geschickt wurde. Und wir haben die Adresse: Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, 1. Stock, Suite 15, Postbox 1004.

Null Steuern!

Eine einfache Google-Suche hat uns einige Wochen zuvor hierhingebracht. Dutzende deutschsprachige Anbieter tummeln sich auf dem Markt der Offshorevermittler. Meist haben sie ihren Sitz in der Schweiz oder in Liechtenstein, manche auch in Großbritannien oder Dubai. Deutschsprachige Hotlines verheißen Beratung ohne Fremdsprachenkenntnisse, und auf ihren Websites werben die Mittler für Steueroasen, erklären Vorteile, listen Preise auf und versprechen immer das Gleiche: null Steuern!

Wir klicken uns durch die Angebote. Schnell wird klar, an wen sie sich richten. „Diskret“, „anonym“ und „problemlos“ sind die häufigsten Adjektive. Ein Anbieter listet als ersten Grund für eine Offshoregesellschaft den „Vermögensschutz gegen Gläubiger und Ex-Ehefrauen“ auf. Der Markt, den diese Firmen bedienen, ist riesig. Unglaubliche 400 Mrd. Euro verstecken die Bundesbürger vor dem Fiskus, sagt Thomas Eigenthaler, Chef der Deutschen Steuer-Gewerkschaft. Das entspricht der Summe, mit der Deutschland für die europäischen Rettungsschirme EFSF und ESM haftet. Krisenstaaten könnten damit vor dem Niedergang gerettet werden. Die Summe ist um ein Drittel größer als der gesamte Bundeshaushalt 2013.

Und die Deutschen sind nicht die einzigen Steuerhinterzieher. Der Europäischen Union gehen laut EU-Kommissar Algirdas Semeta jedes Jahr eine Billion Euro durch Steuerflucht und Steuerhinterziehung verloren. Das ist eine Eins mit zwölf Nullen. Wir klicken weiter. Ein anderer Anbieter zählt auf, für wen sich Firmen in Steueroasen lohnen: für Geschäftsleute, Onlinehändler, Berater oder Export-Import-Betriebe; für Besitzer von Immobilien und Jachten – und ganz allgemein für Freiberufler. Eigentlich für alle, die nicht über ein festes Einkommen verfügen. Besonders aber für Unternehmer. Denn viele von denen, so wirbt ein Anbieter, hätten genug davon, „hohe Abgaben in Deutschland zu bezahlen, und suchen daher nach einer optimalen Lösung mit wenigen bis gar keinen Steuerverpflichtungen“.

Ein anderer rät gleich, sich professionell beraten zu lassen: „So weiß man, welche Fehler man nicht machen darf.“ Die Krankenschwester und der Facharbeiter müssen in diesen Steuerparadiesen leider draußen bleiben. Es sei denn, sie sind in freudiger Erwartung einer größeren Erbschaft. „Eine Offshoregesellschaft kann als Mittel zur Vermeidung von Erbschaftssteuergesetzen benutzt werden“, heißt es auf einer Website. Wäre unsere Erbschaft echt, würden wir uns jetzt die Hände reiben. Bis zu 15 Steueroasen haben einzelne Vermittler im Angebot. Doch welche Destination ist die beste für uns? Die Seychellen, verrät man uns auf einer Website, könnten als „das wahre Steuerparadies“ bezeichnet werden. 100 Prozent steuerfrei, keine Bilanzierungspflichten, kein Handelsregister, vollkommene Anonymität. Die Firmengründung verlaufe sehr schnell, günstig und unkompliziert. Also gut: Seychellen.

Direktor und Aktionär für jeweils 320 Euro

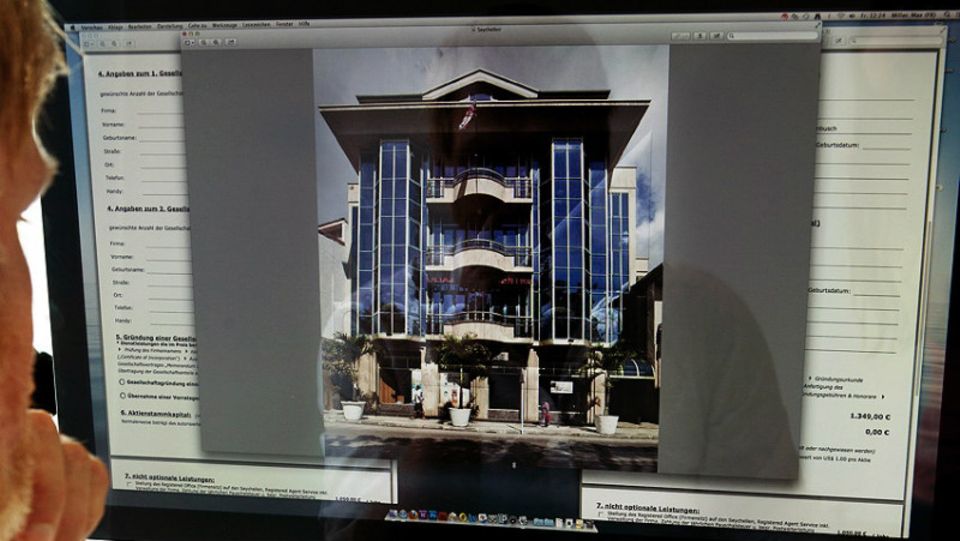

Die nächsten Schritte auf der Seite sind bizarr simpel. Wer je in einem Onlineshop eingekauft hat, kann binnen weniger Minuten auch eine Gesellschaft in einer Steueroase gründen. Wie bei Zalando oder Amazon scrollen wir durch die Angebotspalette. Es gibt praktisch nichts, was das Herz des Steuersünders nicht begehrt. Die Gründungskosten inklusive Gebühren für das erste Jahr reichen von 790 Euro auf den Seychellen und in Belize über 1090 Euro auf den Britischen Jungferninseln und Anguilla bis hin zu 4200 Euro in Singapur. Wir können es nicht fassen: Der Anbieter hat tatsächlich ein Einkaufswagensymbol hinter den Produkten. Mit einem Klick darauf wandert die Gesellschaft in den Warenkorb. Weiter geht’s mit einem Bankkonto, natürlich anonym. 320 Euro kostet das in der Schweiz, auf Zypern und in Lettland. Die De-luxe-Varianten gibt es in Singapur für 700 und in Gibraltar für 750 Euro. Wir sind knauserig und entscheiden uns für Zypern. Europa, das klingt so nah, so gut. Unter „zusätzliche Leistungen“ können Strohmänner eingekauft werden. Zum Beispiel ein Direktor oder ein Aktionär, jeweils für 320 Euro. Wir fragen uns, ob das nötig ist. Das Hilfemenü klärt auf: Der Service könne genutzt werden, um maximalen Datenschutz und Vertraulichkeit zu garantieren, da der Name des Direktors in Unternehmensdokumenten und in jedem Geschäftsvertrag auftauche. Zwischen Kunde und Direktor werde eine Vereinbarung unterzeichnet, die garantiere, dass der Direktor nur in Absprache mit dem Kunden agiere. Klingt logisch. Zuletzt müssen wir uns noch für eine Büroform entscheiden. Standard, Premium oder Komplett sind im Angebot. Die Preise gehen von 400 bis 1 800 Euro. Die einfachste Version beschränkt sich auf eine Postadresse, zubuchbar sind zum Beispiel ein Firmenschild, ein Anrufbeantworter oder sogar eine Sekretärin, „die in Ihrem Namen die Anrufe entgegennimmt und weiterleitet“.

Doch bevor wir uns endgültig entscheiden, wollen wir mehr wissen. Wir treten mit verschiedenen Anbietern direkt in Kontakt. In einer eindeutigen Mail frage ich einen Vermittler mit Sitz in Liechtenstein um Rat. In Erwartung einer größeren Erbschaft würde ich mich für eine Offshoregesellschaft interessieren, mache aber gleich klar: Mein Steuerberater rät mir von solchen Konstrukten ab.

Die Antwort lässt nicht lange auf sich warten – und der Vermittler geht gleich einen Schritt weiter: „Durch eine Firmengründung ist es zwar möglich, gewisse erbschaftsrechtlich relevante Sachverhalte zu steuern, aber in Ihre engere Auswahl wird wohl die Gründung einer Stiftung kommen.“ Er skizziert uns trotzdem erst mal den Rahmen einer Firmengründung in Belize, Konto wahlweise auf Zypern oder in Lettland. Anschließend aber der Vermerk: Eine Stiftung sei nur unwesentlich teurer. Kein Wort davon, dass man sich strafbar machen könnte.

Einen anderen Anbieter frage ich in einem Chat, ob wir die Gespräche nicht besser unter vier Augen führen sollten. „Nicht notwendig“, heißt es. So sei der Aufwand doch auch viel geringer – und alles günstiger. Von einem weiteren Anbieter will ich am Telefon wissen, ob eine Offshoregesellschaft denn legal sei. „Natürlich“, sagt der. Und die Steuer? „Es gibt keine Steuer, das ist doch gerade der Vorteil.“ Aber ich sei doch Deutscher. „Ob Sie die Gesellschaft Ihrem Finanzamt melden, das ist allein Ihre Sache.“ Könnte denn das Finanzamt mir auf die Schliche kommen? „Nein. Keiner wird erfahren, wer hinter der Firma steckt.“ Pause. „Ein paar Dinge müssen Sie natürlich beachten.“ Was denn? „Das erklären wir Ihnen dann, wenn Sie die Firma gründen. Das sind nur Kleinigkeiten.“

Und wie komme ich an mein Geld? „Über das anonyme Konto, das auf Ihre Firma läuft. Sie können Bargeld abheben oder einkaufen, ohne eine Spur zu hinterlassen.“ Und wie bekomme ich mein Geld überhaupt dorthin? „Auch dafür gibt es Lösungen.“ Dass Offshorefirmen geeignet sind, Steuern zu hinterziehen und den Staat zu betrügen, daraus machen die Anbieter keinen Hehl. Aber sie umschreiben es geschickt. Direkt darauf angesprochen, geben sie sinngemäß immer die gleiche Antwort: „Wir sind keine Steuerberater. Wir helfen lediglich, eine Gesellschaft im Ausland zu gründen. Der Rest ist Ihre Sache.“

Firma auf den Seychellen, Konto auf Zypern

Tatsächlich ist es nicht einmal so, dass jede Offshorefirma dem Steuerbetrug dient. Wohl aber der Steueroptimierung. Konzerne wie Apple, Starbucks oder Amazon fahren Milliardengewinne ein, zahlen aber so gut wie keine Steuern. Das ist möglich, weil sie ihre Gewinne in Steueroasen verschieben. Illegal ist das nicht. Aber, wie Peer Steinbrück im Wahlkampf über Steueroasen sagte: „Nicht alles, was legal ist, ist auch legitim.“ Denn dem Staat werde so Geld vorenthalten, das dringend nötig sei. Für Bildung, Infrastruktur und Sozialleistungen. Oder einfach, um Schulden zu tilgen.

Nach reiflicher Überlegung entscheiden wir uns schließlich für die Offshoregesellschaft aus dem Internet. Aus Kostengründen verzichten wir aber auf nominierte Direktoren und Aktionäre. Knapp 2 000 Euro zahlen wir für die Firma auf den Seychellen und das Konto auf Zypern. Viel ist das nicht. Aber das Geschäftsmodell der Steueroasen beruht auf Masse. Zigtausendfach locken sie Firmen an, die zwar keine Steuern zahlen, dafür aber Gebühren: bei der Gründung, für lokale Treuhänder, Direktoren und Shareholder. Unsere Firma trägt die Nummer 127 674. Bei knapp 90 000 Menschen, die auf den Seychellen leben, ist das eine beachtliche Zahl. Wir bekommen die Gründungsanträge zugeschickt, müssen sie ausfüllen und an unseren Agenten zurücksenden. Als Namen wählen wir BramKord Management Ltd., eine Zusammensetzung unserer Nachnamen. Unsere echten Namen würden in Zusammenhang mit der Firma nirgendwo auftauchen, wird uns versichert. Nur wenige Tage später bringt uns ein DHL-Kurier unsere Firmengründungsurkunde. Es ist obszön einfach.

Wir konfrontieren einen Steuerfahnder mit unseren Erfahrungen. Der ist entsetzt. Wie simpel es ist, Firmen in einer Steueroase zu gründen, war ihm nicht bewusst. An Offshorefirmen haben sich die Fahnder in den letzten Jahren meist die Zähne ausgebissen. „Bei den Ermittlungen haben wir kaum eine Chance“, räumt er ein. Allein der Austausch mit ausländischen Behörden sei so aufwendig und wenig Erfolg versprechend, dass er meist gar nicht in Angriff genommen werde. „Schon innerhalb Deutschlands, zwischen den Bundesländern, ist das kompliziert – und hier sprechen alle die gleiche Sprache und unterliegen dem gleichen Gesetz.“

Erfolge gegen Offshorefirmen seien meist dem Zufall geschuldet. Wenn Dokumente durchgestochen werden, wenn betrogene Ehefrauen auspacken oder verschmähte Geliebte plaudern. Wenn Spuren leichtfertig hinterlassen werden oder die Konstrukte zu platt aufgesetzt sind. Der Steuerfahnder glaubt nicht, dass Offshoregesellschaften ein Ersatz für ein Schweizer Bankkonto seien. Die Gründung sei zwar einfach, aber: „In den klassischen Steueroasen ist man lange damit beschäftigt, seinen Steuerbetrug zu verwalten.“ Und die wenigsten Steuerhinterzieher hätten ausreichend kriminelle Energie dazu.

Die Steuerhinterzieher, denen er bei den Ermittlungen begegne, seien meist biedere Menschen, fast geizig, wenig risikobereit. „Die vertrauen vielleicht noch ihrem Schweizer Bankberater, würden ihr Geld aber nicht am anderen Ende der Welt verstecken.“ Dennoch, fürchtet er, werden die verlockenden Angebote der Vermittler im Netz auf Interesse stoßen und damit die Arbeit der Steuerbehörden erschweren: „Das Internet nimmt die Schwellenangst vor Offshoregesellschaften.“ Bisher hätte es solche Angebote hauptsächlich von Banken gegeben. Aber das sei teuer gewesen. Steueroasen in der Karibik, der Südsee oder vor Afrika waren lange Zufluchtsorte für Konzerne und Superreiche, die Immobilien, Kunst und Jachten in Trusts versteckten. Sie spielten, banal ausgedrückt, in einer anderen Liga.

„Unter einer Million Einlage lief da nichts“

Einer, der das Geschäft der Offshoregesellschaften gut kennt, ist Rudolf Elmer. Jahrelang arbeitete er für die Schweizer Privatbank Julius Bär auf den Cayman Islands, verwaltete Trusts und Gesellschaften der reichen Kunden. Als ihm nach einem Streit gekündigt wurde, gab er Bankinterna und Kundendokumente an Behörden und Wikileaks weiter. „Es ging oft um Vermögen von 100 Mio. Dollar und mehr“, sagt Elmer. „Unter einer Million Einlage lief da nichts.“ Das hätte sich aufgrund der hohen Gebühren auch gar nicht gelohnt. Für „normale“ Steuersünder hatten die Offshoreoasen lange noch andere Nachteile: zunächst das mangelnde Vertrauen in die exotischen Staaten mit einer Rechtsprechung, die wenig vergleichbar mit der in Europa ist. Dann die Distanz. Und zuletzt die Sprachbarriere. Zürich oder Vaduz sind einen Tagesausflug entfernt, aber nur wenige können auf Anhieb die Cayman Islands, die Seychellen oder Mauritius auf dem Globus finden.

Doch möglicherweise verändert sich gerade die Kundschaft dieser Steuerparadiese. Nachdem die deutschen Behörden immer wieder SteuerCDs angekauft hatten, wurden Milliarden Euro Schwarzgeld aus der Schweiz, aus Liechtenstein und Luxemburg abgezogen. Wo ist es gelandet? Natürlich fällt der Verdacht auf die Steueroasen. Auch deshalb hat die internationale Staatengemeinschaft ihnen den Kampf angesagt. Im Juni 2013 beschlossen die G8Staatsund Regierungschefs, das Vorgehen gegen Steuerflucht und Steuerbetrug zu verschärfen. Sie drängen auf einen automatischen Informationsaustausch zwischen den Behörden, der zu einem globalen Standard werden soll. Kritiker aber sind enttäuscht. Vor allem davon, dass die Pläne nicht umgesetzt wurden, ein Register mit den Besitzern von Briefkastenfirmen zu schaffen. Die Fahndung nach verstecktem Vermögen würde das enorm erleichtern. Doch bis es so weit kommt, werden noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte vergehen, befürchtet Thomas Eigenthaler, der Steuergewerkschaftschef. Es gebe sowieso noch eine Reihe von Problemen dabei: „Wie soll der automatische Informationsaustausch denn in der Praxis funktionieren?“, fragt er. „Wer ist zuständig?“ Auch technisch gebe es noch nicht für alles eine Lösung.

Wir könnten also loslegen mit unserer BramKord Management Ltd. – die Wahrscheinlichkeit aufzufliegen wäre gering. Doch wir haben bereits die Liquidation unserer Gesellschaft beantragt. Das Experiment ist beendet. Was bleibt, ist das Foto unserer Firmenzentrale. Und die Erkenntnis, dass der Kampf gegen Steueroasen erst ganz am Anfang steht.