Vor fünf Jahren stand Europa für kurze Zeit unter Schock. Unmittelbar nachdem die Briten sich am 23. Juni 2016 mit knapper Mehrheit für den Austritt aus der Europäischen Union ausgesprochen hatten, geriet der britische Markt in heftige Turbulenzen. Das Pfund brach ein. Auch auf dem Kontinent grassierten die Sorgen, ob eine britische Krise auf die Wirtschaft diesseits des Ärmelkanals ausstrahlen könnte und – wesentlich schlimmer – ob andere Länder dem Vereinigten Königreich folgen und ebenfalls die EU verlassen könnten. Keines dieser Risiken ist eingetreten. Andererseits findet sich auch kaum ein Hinweis, dass den Briten ihre vermeintliche Freiheit einen wirtschaftlichen Vorteil verschafft hätte. Wie sieht die Bilanz nach fünf Jahren aus – und welche Lehren können Großbritannien und die EU aus diesen schwierigen Zeiten ziehen?

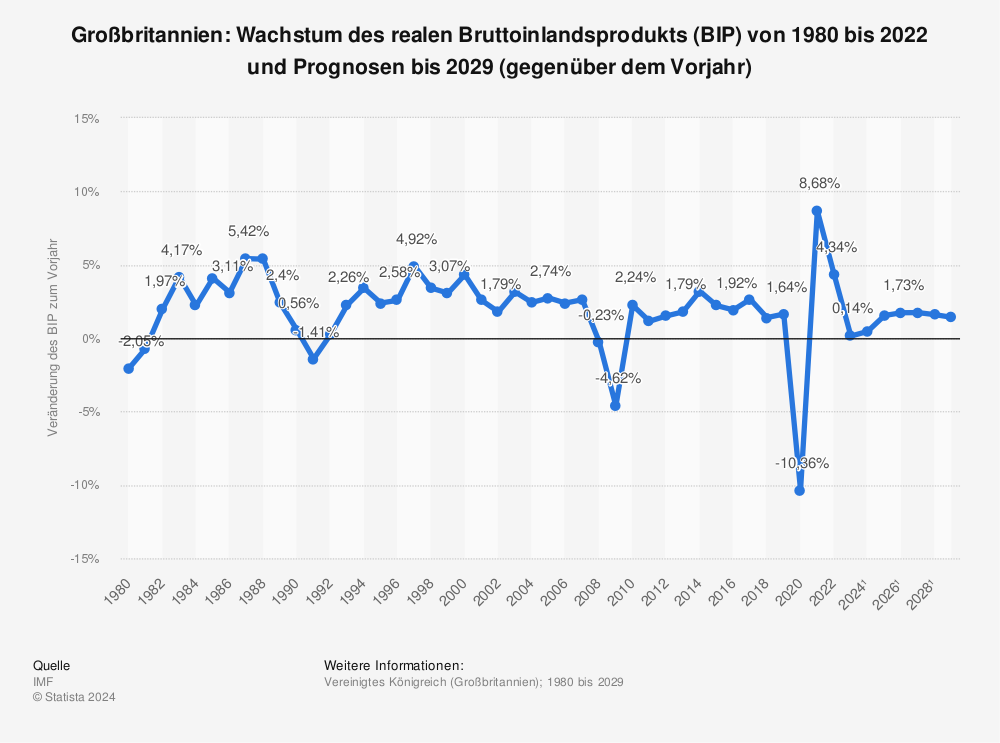

Blicken wir zunächst auf die Zahlen. Das Brexit-Referendum hat das Vereinigte Königreich zwar in nahezu beispiellose politische Wirren gestürzt, aber nicht in eine Rezession. Stattdessen haben sich die Briten eine gewisse Wachstumsschwäche eingehandelt. Die Schäden zeigen sich vor allem bei den Investitionen der Unternehmen. Bereits vom Referendum bis zum Einbruch zu Beginn der Pandemie haben die Unternehmen in Großbritannien ihre Investitionen nicht mehr erhöht. Hätten sie stattdessen die Dynamik der Zeit vor dem Referendum beibehalten, wären die Investitionen bis Ende 2019 um 21 Prozent gestiegen. Das ist ein erheblicher Unterschied. Grob geschätzt wäre die britische Wirtschaftsleistung Ende 2019 um 4 Prozent höher gewesen, wenn die Briten sich vor fünf Jahren für die EU entschieden hätten.

Mehr Statistiken finden Sie bei Statista

Bisher spricht nichts gegen unsere Prognose aus dem Jahr 2016, dass selbst ein vertraglich halbwegs geregelter Brexit das britische Trendwachstum von 2,1 Prozent auf etwa 1,6 Prozent vermindern würde. Damit fällt das recht flexible und in vielen Bereichen gut regulierte Land von einer der Spitzenpositionen Europas ins obere Mittelfeld zurück.

Der Brexit hat die EU stabilisiert

Für Deutschland und die EU sind die wirtschaftlichen Folgen gering. Einerseits schwächelt unsere Ausfuhr nach Großbritannien. Andererseits steht dem ein kleiner Zuwachs an Arbeitsplätzen gegenüber, da manche Unternehmen einige Stellen von der Insel auf den Kontinent verlegt haben und andere Unternehmen jetzt vermehrt Partner in anderen EU-Ländern statt in Großbritannien suchen. Als Absatzmarkt für deutsche Waren ist das Land vom dritten auf den sechsten Platz zurückgefallen. Erstmals liegt Polen für uns jetzt vor dem Vereinigten Königreich.

Politisch gesehen hat der Brexit die Union der jetzt 27 EU-Länder eher stabilisiert als erschüttert. Die britischen Wirren mit einem jahrelangen Gezerre um den Austrittsvertrag haben vor allem eines gezeigt: Scheiden tut weh, und zwar insbesondere für den weit kleineren Partner. Vor dem Scheidungsantrag hatte die britische Seite offenbar nicht einmal darüber nachgedacht, wie sie sich die künftigen Beziehungen zu ihrem mit Abstand größten Handelspartner denn vorstellen würde.

In den Verhandlungen über den gegenseitigen Marktzugang nach dem Brexit hat die EU ihre Größe so konsequent ausgespielt, dass man es fast schon brutal nennen könnte. Mit der Stärke der EU im Rücken konnte das kleine Irland den Briten de facto die Bedingungen für den wirtschaftlichen Status Nordirlands diktieren. Um eine Landgrenze auf der irischen Insel zu vermeiden, verbleibt Nordirland in vielen Bereichen im Binnenmarkt der EU. Auch diese Demonstration der Stärke der EU, und ihre Solidarität mit dem kleinen Mitgliedsland Irland, hat manche EU-Skeptiker andernorts doch eines Besseren belehrt. Da zudem weder Franzosen noch Italiener bei allem gelegentlichen Meckern über Brüssel, Frankfurt und Berlin ihre Renten und Löhne künftig in einer neuen Schwachwährung statt in Euro ausgezahlt haben möchten, haben sich selbst die notorischen Rechtspopulisten auf dem Kontinent weitgehend von dem Vorschlag verabschiedet, aus der EU und/oder dem Euro auszutreten.

Die EU kann aus dieser Erfahrung vor allem eine Lehre ziehen: Wenn sie sich zu einer gemeinsamen Position durchringen kann und ihre wirtschaftliche Stärke ausspielt, kann sie in den Beziehungen zu anderen Ländern viel erreichen und gleichzeitig den eigenen Zusammenhalt fördern.

Nordirland kann immer wieder für Streit sorgen

Obwohl beide Seiten den Vertrag über ihre künftigen Beziehungen ratifiziert haben und Großbritannien den Binnenmarkt der EU zum Jahresbeginn so gesehen halbwegs geordnet verlassen hat, sind die Brexit-Wirren damit noch längst nicht ausgestanden. Das Abkommen über Warenhandel ohne Zölle und Einfuhrquoten ist als solches nicht schlecht. Aber die neuen Grenzformalitäten, beispielsweise zur Herkunft und zu den technischen Standards der Güter, machen gerade kleinen britischen Unternehmen das Leben schwer. Im für London wichtigen Bereich der Dienstleistungen sind die Briten zudem letztlich auf das Wohlwollen der EU angewiesen, ob und in welchem Umfang Brüssel britische Standards und Regulierungen als gleichwertig anerkennt.

Auch der Sonderstatus Nordirlands kann immer wieder für Streit sorgen. Nachdem die britische Seite eine Übergangsregelung einseitig verlängert und damit offensichtlich den Wortlaut des Vertrages mit der EU gebrochen hat, hat die EU bereits mit vertragsgemäßen Gegenmaßnahmen bis hin zu Strafzöllen gedroht. Selbst wenn sich dieser Konflikt wieder entschärfen lässt, so zeigt er doch, dass der Handel zwischen Großbritannien und der EU immer wieder von neuen Streitigkeiten bis hin zum Risiko eines Handelskrieges belastet werden kann. Unternehmen, die auf Planungssicherheit Wert legen, werden sich entsprechend zurückhalten. Anders gesagt: Es bleibt Sand im Getriebe.

Anders als in der EU hat der Brexit die Fliehkräfte innerhalb des Vereinigten Königreichs verstärkt. Im Juni 2016 hatten nur die Engländer mehrheitlich für den Austritt gestimmt. Die Schotten, Nordiren und selbst die Waliser waren dagegen. In Nordirland hat der Streit um den wirtschaftlichen Sonderstatus der Provinz – und um die Einfuhrkontrollen für englische Grillwürste, die ja eigentlich nur noch nach entsprechenden Kontrollen in die im EU-Binnenmarkt verbliebene Provinz des Königreiches geliefert werden können – bereits zu Unruhen geführt. Da die katholischen Nordiren dank ihrer höheren Geburtenrate in Kürze die Bevölkerungsmehrheit stellen dürften, ist damit die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass sich Nordirland innerhalb einer Generation der Republik Irland anschließen könnte.

In Schottland hat die EU an Strahlkraft verloren

Im Norden des Königreiches hat der Brexit die Abneigung vieler Schotten gegen die Union mit England weiter verstärkt. Dennoch ist die Wahrscheinlichkeit eines Bruchs mit England und des Eintritts eines unabhängigen Schottlands in die EU eher gesunken. Zum einen hat die EU mit dem holprigen Start in die Impfkampagne einiges an Ansehen verloren. Das hat zwar mit dem Brexit nichts zu tun – auch innerhalb der EU hätten die Briten ihre Impfstrategie selbst gestalten können, da dies nicht zu den vertraglich festgelegten Aufgaben Brüssels gehört. Aber der öffentliche Eindruck ist verheerend. Dass die Briten ihre Impferfolge vor allem der EU verdanken, die großzügig Impfstoffe exportiert, während anfangs die USA und Großbritannien alle im eigenen Land produzierten Impfdosen für sich behalten haben, wird jenseits des Ärmelkanals kaum anerkannt.

Auf Dauer dürfte aber ein anderes Argument eine Mehrheit der Schotten vom Austritt aus dem Vereinigten Königreich abhalten. Eine schottische Mitgliedschaft in der EU würde eine Landgrenze zwischen Schottland und England erfordern. Der Handel zwischen diesen beiden eng miteinander verflochtenen Nationen würde erheblich gestört. Das Theater um Nordirland wäre nur ein Vorgeschmack der möglichen Folgen. In diesem Sinne hat – paradoxerweise – gerade der wirtschaftlich für Großbritannien unbefriedigende Zustand an den Grenzen zur EU wohl das Risiko eines Zerfalls des Landes gemindert. Ein richtiger Trost für Großbritannien ist das eigentlich nicht.

Das Fazit ist klar: der Brexit hat sich nicht ausgezahlt. Im Gegenteil. Aber das Leben geht weiter.

Holger Schmieding ist Chefvolkswirt der Berenberg Bank. Er schreibt hier regelmäßig über makroökonomische Themen. Weitere Kolumnen von Holger Schmieding finden Sie hier