Uwe Tölle hat eine einfache Theorie. „Ich glaube, Schüler gehen besser mit Räumen um, die schön aussehen“, sagt der Leiter der Elly-Heuss-Schule in Wiesbaden. „Wo es rapplig ist, wird es noch rappliger.“ Tölles Problem: Das Gebäude, dessen Tür er gerade öffnet, würden viele wohl als rapplig bezeichnen. Und es gehört zu seiner Schule.

Die Elly-Heuss-Schule liegt am Platz der Deutschen Einheit in Wiesbaden. Der Platz ist schmuck renoviert, mit sauberen Gehwegplatten, Rasenflächen und neu gepflanzten Bäumchen. Gegenüber der Schule steht ein Neubau aus Glas und Stahl mit einer Tiefgarage und einem dieser Supermärkte, deren Gastrobereich eher an eine Flughafen-Lounge denken lässt als an einen Lebensmittelladen. Deutschland, wie es sich gerne sieht im Jahr 2017 , mitten in der Hauptstadt eines Bundeslandes, dem es gut geht: Hessen dürfte in diesem Jahr zum zweiten Mal in Folge ohne neue Schulden auskommen.

11 Grad im Klassenzimmer

Die Schule aber hat davon wenig. Als ihre Schüler im Januar aus den Weihnachtsferien zurückkamen, wurden sie gleich wieder nach Hause geschickt: Die uralte Heizungsanlage war kaputt, in den Klassenräumen herrschten Temperaturen um die 11 Grad Celsius. Zudem reicht das Gebäude hinten und vorne nicht aus, um die 1140 Schüler unterzubringen. Die Oberstufe muss seit Langem im alten Arbeitsamt von nebenan lernen. Es ist das Haus, vor dem Tölle seine Rappel-Theorie verkündet. Graffiti an den Außenwänden, enge Räume, schmuddelige Fenster, mittags sammeln sich schon mal die Säufer vor den verrammelten Seitentüren. Unter Eltern der Schule sei der Bau als „stinkende Ruine“ bezeichnet worden, schrieb der „Wiesbadener Kurier“. Tölle tut, was er kann, um das Haus nutzbar zu machen, er hat neue Böden verlegen und die Toiletten streichen lassen. Aber eigentlich ist an dieser Stelle seit zehn Jahren ein Neubau geplant. Eigentlich.

Tölles Schule ist nicht einmal ein besonders schlimmer Fall. Mit ihren Sanierungsmängeln ist sie ganz normaler Durchschnitt, in Hessen wie in Deutschland. Pannen, Improvisation und die Verwaltung von Mängeln sind in Tausenden Schulen Alltag. Die Volkswirte der KfW-Bankengruppe haben ausgerechnet , dass es allein bei der schulischen Infrastruktur einen Investitionsrückstand von 33 Mrd. Euro gibt.

Dabei ist Bildung für die Politik ein gigantisches Thema. Um wenig wird so erbittert gestritten, kaum etwas so energisch gefordert wie bessere Bedingungen für Schüler. Vor der Bundestagswahl gingen Politiker aller Parteien mit Bildungsforderungen hausieren. „Schulranzen verändern die Welt. Nicht Aktenkoffer“, behauptete FDP-Chef Christian Lindner auf seinen Plakaten. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz versprach 12 Mrd. Euro Bildungsgelder zusätzlich für die neue Legislaturperiode. Die alte Bundesregierung verabschiedete Ende 2016 einen Nachtragshaushalt, der finanzschwachen Kommunen mit 3,5 Mrd. Euro dabei helfen soll, ihre Schulen auf Vordermann zu bringen. Dagegen gab es Widerstand, weil es dem Bund eigentlich per Grundgesetz verboten ist, die Bildungspolitik der Länder mit finanziellen Zuweisungen zu beeinflussen. Aber auch das ist jetzt nicht mehr sakrosankt: In einer Meinungsumfrage des Yougov-Instituts sprachen sich 72 Prozent der Befragten dafür aus, dem Bund mehr Kontrolle über die Bildung zu geben.

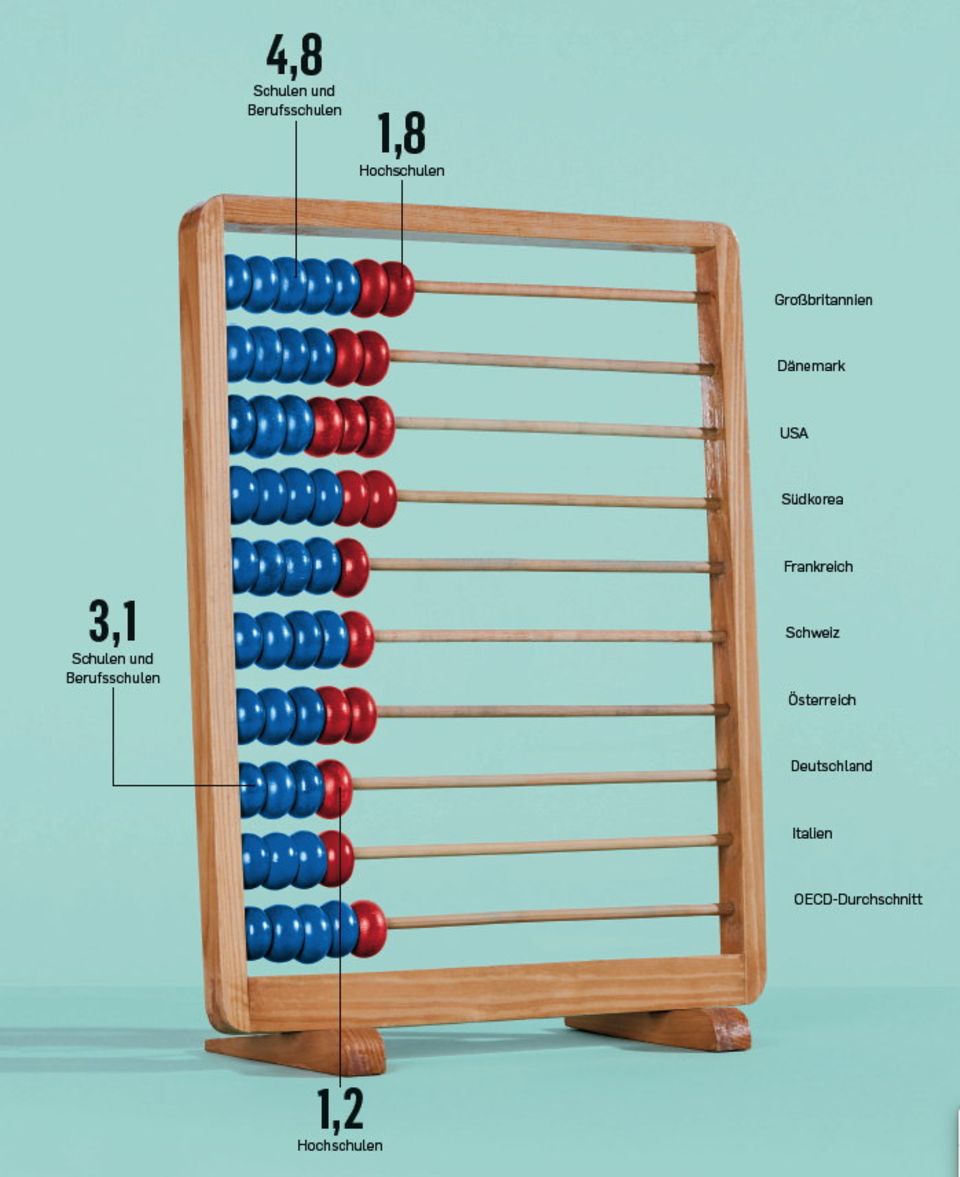

Fest steht, dass das reiche Deutschland sich um seine Schulen zu wenig kümmert. Im Vergleich zu anderen Staaten der Industrieländergruppe OECD liegt das Land im unteren Viertel, was die Bildungsausgaben im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt angeht.

„Es gibt Schulen hier, die wie Abbruchhäuser aussehen“, sagt Kai Eicker-Wolf von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Hessen. Für Eltern, die ihre Kinder einschulen, ist das oft ein kleiner Schock: Während Privatunternehmen in funkelnde Neubaupaläste einziehen, sitzt der Nachwuchs in Klassenzimmern, die wirken, als hätte sich seit den 70er-Jahren nichts mehr getan. Renovierungen finden oft nur statt, weil engagierte Eltern, Schüler und Lehrer am Wochenende den Pinsel schwingen. Wenn lokale Unternehmen ihre alten Computer ausmustern, landen die zuweilen in den Klassenräumen, abgeholt von einem Vater, der ein großes Auto hat. Wenn es gut läuft, darf er gleich noch ein paar alte Tische mitnehmen.

Auch in der Elly-Heuss-Schule wurden die Klassenräume von den Schülern gestrichen – oben weiß und unten blau, damit man Macken nicht so leicht sieht. Immerhin kam das Geld für die Farbe von der Stadt.

Ausbessern statt neu bauen

Richtig neu investiert wird deutschlandweit immer weniger. Die KfW hat festgestellt, dass die kommunalen Ausgaben für Baumaßnahmen in Schulen nur noch etwa ein Viertel der Gesamtausgaben ausmachen. Vor 20 Jahren war es noch fast die Hälfte. Der Grund: Die Kämmerer lassen lieber zehnmal ausbessern, bevor neu gebaut wird, weil sie große Summen scheuen. Genau das geschieht in Wiesbaden im Fall des alten Arbeitsamts. Kurzfristig mag das günstiger sein, langfristig kaum.

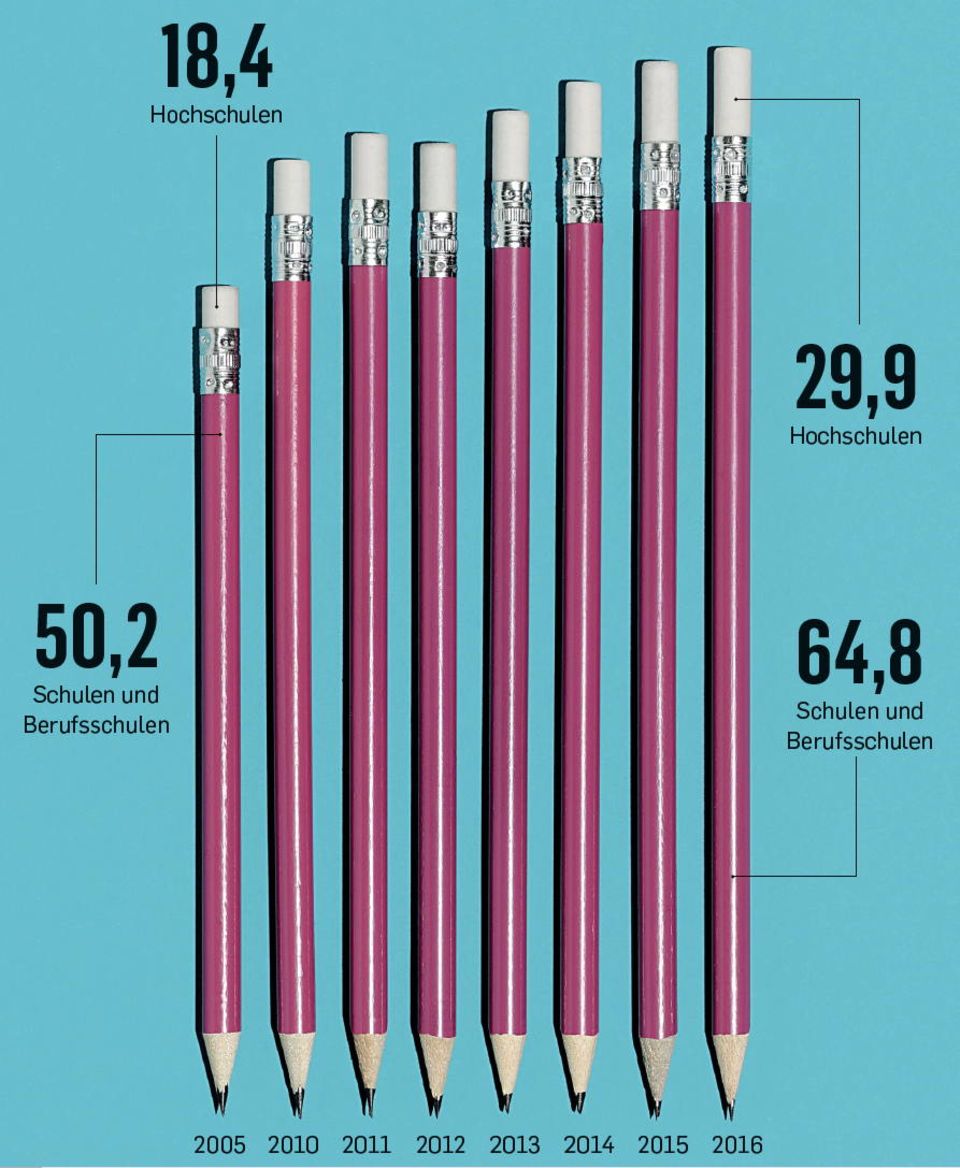

Würde mehr Geld vom Bund die Mängel tatsächlich beseitigen? Die öffentlichen Ausgaben für Bildung steigen seit Jahren, um fast 40 Prozent seit 2005, und der Bund hat daran großen Anteil. Allerdings kommt der Anstieg prozentual deutlich stärker Universitäten zugute als Schulen. Das Problem beginnt mit einer merkwürdigen Aufteilung in der deutschen Bildungslandschaft. Die Bundesregierung, die immer mehr Einnahmeüberschüsse anhäuft, darf sich mit Schulen eigentlich nicht beschäftigen. Die Länder sind dafür zuständig, Lehrer einzustellen, haben aber mit den Gebäuden und der Ausstattung nichts zu tun. Dieser Bereich bleibt bei den Kommunen hängen, von denen es vielen nicht wirklich gut geht.

Die Unternehmensberatung Ernst & Young konstatierte in einer Studie eine „Schuldenfalle“ : Vom anhaltenden Konjunkturaufschwung komme bei Kommunen, die bereits verschuldet seien, nichts an, und jede vierte Kommune rechne nicht damit, ihre Schulden aus eigener Kraft tilgen zu können. Wiesbaden ist keine finanzschwache Stadt, aber richtig rund läuft es hier auch nicht: Nach zwei Überschusshaushalten vor zehn Jahren kam die Finanzkrise, die Gewerbesteuereinnahmen brachen ein, die Stadt rutschte ins Minus. Die Folge ist ein Investitionsstau bei Schulen, den Kay Römer, Leiter des Wiesbadener Schulamts, mit bis zu 450 Mio. Euro beziffert.

Römer, ein bedächtiger und genauer Mann, ist an diesem Tag auch in die Elly-Heuss-Schule gekommen, er will mit am Tisch sitzen, wenn der Schulleiter über die Sanierungsprobleme spricht. Als die Frage aufkommt, wer denn nun verantwortlich ist für den Geldmangel, wird es interessant. „Es gab über einen relativ langen Zeitraum kein politisches Interesse, noch mehr Geld für Schulen auszugeben“, sagt Schulleiter Tölle – und meint damit die Stadt. Römer muss kurz schlucken, als er das hört, und sagt dann, in dieser Frage müsse er „doch korrigieren“. Der Kämmerer der Stadt habe versucht, die Darlehenssumme für den Schulbau zu erhöhen. Doch als die Anfrage an das hessische Innenministerium ging, also die zuständige Aufsichtsbehörde, sei der Plan gescheitert. Abgelehnt, kein Geld, basta.

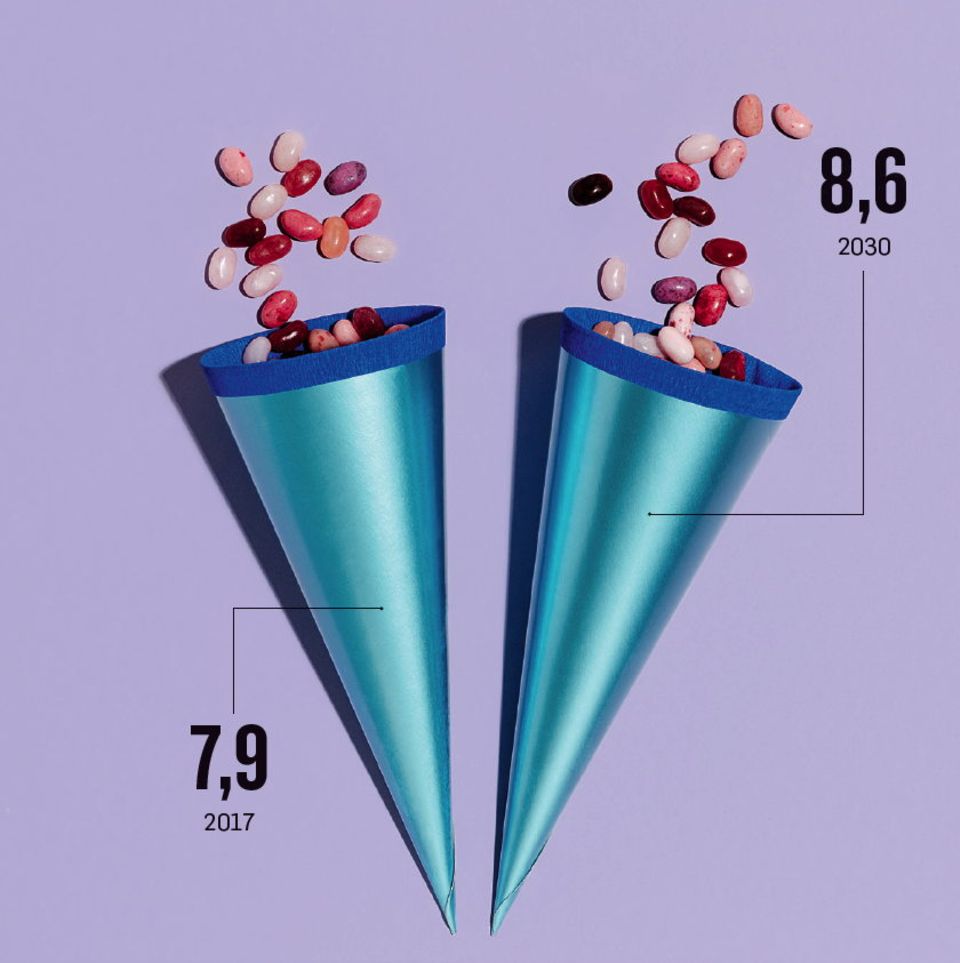

Es ist ein Spiel, das häufig gespielt wird in der Bildungspolitik: Alle sehen die Mängel, aber keiner will schuld an ihnen sein. Hinzu kommt, dass im Moment fast nur über den Sanierungsbedarf diskutiert wird. Mittlerweile aber zeichnet sich noch ein ganz anderes Problem ab: Jahrelang war die Politik davon ausgegangen, dass die Schülerzahlen bundesweit sinken oder zumindest stabil bleiben würden. Doch das ändert sich gerade rapide. Im Juli prognostizierte die Bertelsmann Stiftung , dass die Zahl der Schüler in Deutschland wegen der steigenden Geburtenzahlen und der Zuwanderung bis 2025 auf 8,3 Millionen steigen könnte – eine Million mehr als von der Kultusministerkonferenz bisher angenommen.

Mehr Schüler, mehr Schulen

Das Papier schlug ein wie eine Bombe. „Wir sind nach der Studie von etlichen Verantwortlichen aus Kreis- und Kommunalverwaltungen angerufen worden“, sagt Dirk Zorn, einer der Autoren. „Die haben zum Teil gar nicht die regionalisierten demografischen Daten, die sie zum Planen bräuchten.“

Mehr Schüler brauchen mehr Gebäude, mehr Lehrer, mehr Technik. Und sehr viel mehr Geld. Bildungsexperten gehen davon aus, dass für Neubauten noch einmal mehr als 12 Mrd. Euro anfallen könnten. „Und wenn Deutschland die begonnene Transformation zum Ganztagsschulsystem weiter vorantreibt, wird allein für die baulichen Investitionen noch einmal eine zweistellige Milliardensumme nötig“, sagt Zorn. Am Ende könnte sich der von der KfW veranschlagte Betrag von 33 Mrd. Euro annähernd verdoppeln.

In Wiesbaden lässt sich an Zahlen zeigen, was das bedeutet. Gegen Anfang der 2010er-Jahre wurden in der hessischen Landeshauptstadt jedes Jahr etwa 2300 Kinder neu eingeschult. Für 2020 rechnet das Schuldezernat bereits mit 3000 Erstklässlern – ein Anstieg von 30 Prozent in zehn Jahren.

Für die Kommunen gibt es ein drittes großes Problem: Sie brauchen nicht nur mehr Geld, sondern auch Fachleute, die das Geld verplanen können. „Wir müssen alle Bauunterhaltungsmaßnahmen steuern“, sagt der Wiesbadener Schulamtsleiter Römer. „Da ist eigentlich immer Not am Mann.“ In den vergangenen Jahrzehnten wurden in vielen deutschen Kommunen Stellen in der Bauplanung gestrichen. Oder sie konnten nicht nachbesetzt werden, weil in der Privatwirtschaft besser bezahlt wird – ein Nebeneffekt der guten Konjunktur in Deutschland. Natürlich können Planungsaufträge auch nach außen vergeben werden, aber trotzdem muss in der Behörde am Ende jemand entscheiden, was gemacht wird und was nicht.

Privatisieren?

Ein anderer Weg ist das Modell der öffentlich-privaten Partnerschaft (ÖPP), bei dem ein Privatunternehmen nicht nur die Bauaufträge entgegennimmt, sondern sich um die komplette Planung, Finanzierung und den Betrieb der Gebäude kümmert. Der Staat zahlt dann im Grunde nur noch eine Nutzungsgebühr. Doch das Prinzip ist stark umstritten. In den Stadtverordnetenversammlungen ist es der ideologische Zankapfel schlechthin, weil es eine Frage berührt, die in Deutschland fast immer Stürme der Leidenschaft entfacht: Sollen öffentliche Aufgaben in private Hände gegeben werden? Darf das Profitinteresse einer Firma darüber entscheiden, ob in einer Schule investiert wird oder nicht?

Sicher ist: Irgendetwas muss passieren. Als Schulleiter Tölle aus dem Nebengebäude im alten Arbeitsamt auf den Platz der Deutschen Einheit hinaustritt, wirft er einen sehnsüchtigen Blick auf das moderne Geschäftsgebäude gegenüber. Immerhin hat die Stadt dort nicht nur für Shops und Büros Platz geschaffen, sondern auch für eine neue Turnhalle. Darin können Tölles Schüler nun Sport treiben. „Das sieht schon gut aus“, sagt der Schulleiter. Und was gut aussieht, damit geht man ja auch gut um.