39 Kilometer liegen zwischen der Bronx und dem Flughafen JFK in New York. Theoretisch ließe sich die Strecke, ohne Stau, in 36 Minuten zurücklegen. An diesem Tag im April aber dauert es fast 2,5 Stunden. Die schnellste Route über die Interstate 87 ist gesperrt, und somit bleibt nur ein Weg: direkt durch Manhattan – mittwochs im Feierabendverkehr.

Was selbst für deutsche Großstädter wie ein Höllentrip klingt, ist für viele New Yorker Alltag. Nicht nur hier, eigentlich im gesamten Land herrscht ein riesiger Verkehrsinfarkt. Und so richtig ändert sich daran auch nichts, denn das Auto gilt in den USA noch immer als Inbegriff der Freiheit. Vielerorts gibt es zwar öffentlichen Nahverkehr, doch der fährt selbst in Großstädten mitunter nur im Stundentakt.

15 Dollar pro Tag

Und doch sah es aus, dass in New York jetzt alles besser werden würde. Ab dem 30. Juni sollte dort ein „congestion price“ greifen, eine Art „Staupreis“ oder Citymaut. Autofahrer in Manhattan sollten eine Gebühr bezahlen, wenn sie südlich der 60th Street unterwegs sind. 15 US-Dollar pro Pkw, 36 Dollar für einen Lkw – macht 105 bzw. 252 Dollar pro Woche. Taxis, Busse und Anwohner erhalten Rabatte. Zur Erfassung wurden in den vergangenen Jahren bereits hunderte Kameras und andere technische Systeme in Manhattan verbaut. Ende Juni sollte aus der Theorie dann Praxis werden – und aus New York ein Versuchslabor für das gesamte Land. Denn, was in New York klappt, kann auch anderswo funktionieren.

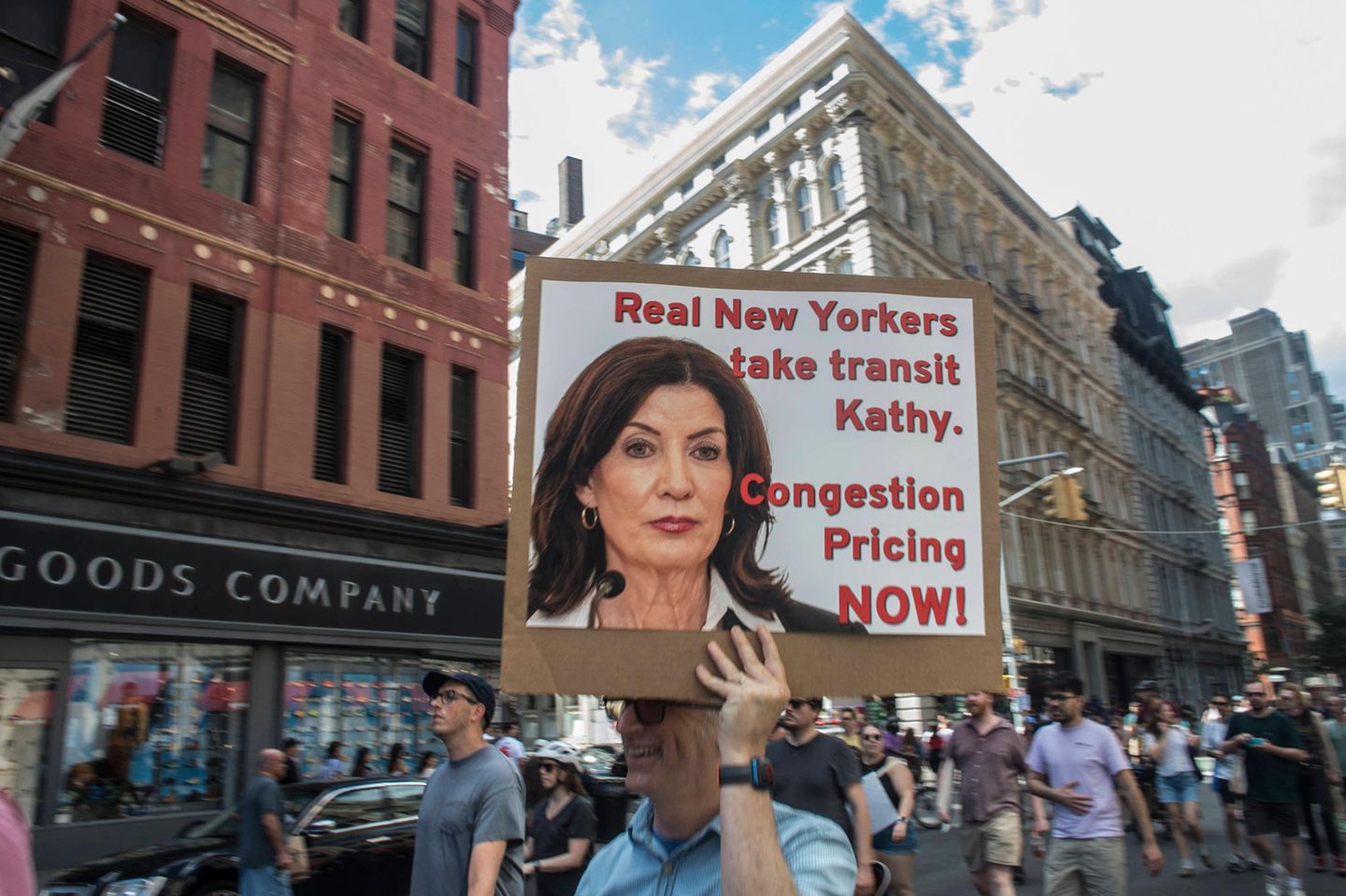

Doch ob aus dieser Theorie nun jemals Praxis wird, ist mehr als fraglich. Denn nach jahrelangem Kampf für das Projekt hat die New Yorker Gouverneurin Kathy Hochul das Vorhaben jetzt überraschend auf Eis gelegt – und damit eine Debatte unter Ökonomen ausgelöst, wie fair oder unfair das System des „congestion pricing“ tatsächlich ist.

Bislang galten solche Staupreise unter Ökonom gemeinhin als sinnvoll. Jeder VWL-Bachelorstudent lernt deren Vorzüge: zum einen reduzieren die Gebühren den Anreiz, das Auto zu nehmen – was wiederum zu weniger Staus und weniger Luftverschmutzung führt. Zum anderen können die Einnahmen praktisch eins-zu-eins in den Ausbau des ÖPNV fließen. Im Falle New Yorks wären das geschätzt 1 Mrd. Dollar jährlich gewesen.

In Städten wie London, Singapur und Stockholm ist das Konzept bereits seit vielen Jahren erprobt – und durchaus erfolgreich. In London ist das innerstädtische Verkehrsaufkommen gegenüber der Einführung 2003 um rund 18 Prozent gesunken, das Stauaufkommen gar um 30 Prozent. Und doch gab es auch hier die gleichen Bedenken, die nun auch in New York kurz vor Einführung geäußert werden: dass die Gebühr vor allem Geringverdienern und kleinen Händlern in der Stadt schaden würde.

Tatsächlich sind die Bedenken nicht neu und begleiten die Debatte, seit sie der damalige Gouverneur Andrew Cuomo 2019 eingebracht hat. Zurzeit gibt es acht Klagen gegen die Gebühren – unter anderem vom Bezirkspräsidenten von Staten Island, der New Yorker Lehrergewerkschaft und vom Bundesstaat New Jersey. Manche, wie der Lehrerverband etwa, fürchten steigende Kosten beim Pendeln in die Stadt. Andere, wie New Jersey oder Staten Island, fürchten ein höheres Verkehrsaufkommen in ihren Staaten, weil Autofahrer die Gebührenzone umfahren wollen.

„Wir wollen Luft für unsere Kinder“

Noch im Dezember wollte Hochul davon aber offenbar nichts wissen. Da führte sie einen Protest an, der sich für die Einführung der Gebühr einsetzte. Sie selbst sehe sich als Führungskraft, die schwierige Entscheidungen treffen müsse – auch wenn diese unpopulär seien. „Wir wollen Luft für unsere Kinder und zukünftige Generationen“, sagte sie auf der Veranstaltung.

Ein halbes Jahr später ist davon keine Rede mehr. In einer aufgezeichneten Rede erklärte sie jüngst, dass sie den „finanziellen Druck“ vieler New Yorker verstehe – und dass sie derzeit „wirklich intensiv über die Wirtschaft nachdenkt“. Die Lebensmittelpreise seien in den vergangenen fünf Jahren durchschnittlich um 23 Prozent gestiegen, die Immobilienpreise um 17 Prozent. Außerdem gebe es eine Leerstandsquote von 20 Prozent bei Gewerbeimmobilien. Eine Staugebühr würde dafür sorgen, dass diese Läden gar nicht mehr angefahren werden. In anderen Worten: Es sei nicht der richtige Zeitpunkt, die Wirtschaft und die Menschen weiter zu belasten. Noch sei die Situation zu fragil.

Die einzelnen Faktoren stimmen zwar. Viele Experten halten sie allerdings kaum für relevant. Entscheidender sei schließlich die Frage, wer überhaupt von den Gebühren getroffen werde. Und hier zeigt eine Studie von Replica im Auftrag der „New York Times“, dass das Durchschnittseinkommen der Pendler bei etwa 181.000 US-Dollar liegt. Nicht einmal ein Prozent der Pendler verdient demnach weniger als 50.000 Dollar jährlich. In London und Singapur sieht es ähnlich aus. Mit anderen Worten: die Gebühren treffen überhaupt nicht die Gruppe, die die Gouverneurin vorgibt zu schützen.

Realistischer als wirtschaftliche Faktoren dürfte wohl ein wahltaktisches Manöver sein – meint jedenfalls die „New York Times“. Demnach schaue Hochul bereits auf die Präsidentenwahl im November. Und schon bei ihrer eigenen Wahl 2022 deutete sich ein Erstarken der Republikaner im sonst so demokratischen New York an. In den Vororten, wo die Probleme ganz andere sind als in Manhattan, interessiert sich kaum jemand für die Citymaut – im Gegenteil: 70 Prozent lehnen sie in Umfragen tendenziell ab. Dort war auch die Zustimmung für die Republikaner höher als in Manhattan. Eine allzu progressive Verkehrspolitik, so Hochuls Kalkül, würde letztlich vor allem den Republikanern nutzen, die damit Stimmung gegen Präsident Joe Biden machen könnten.

Zusammengenommen sei dieses Risiko größer als der Nutzen. Allerdings ist das Manöver durchaus riskant, denn die 1 Mrd. Dollar für den ÖPNV sind weitestgehend verplant. Hochuls ursprüngliche Idee für einen Ausgleich sah höhere Lohnsteuern vor – womit sie ausgerechnet diejenigen belasten würde, die sie eigentlich schützen wollte. Nach massiven Protesten von Unternehmern wurde dieser Vorschlag zwar zurückgenommen, aber keine weitere Alternative vorgelegt. Der Ausgang bleibt also offen.