Wenige Tage vor den Wahlen schreckte eine landesweite Warnung auf den Smartphones Taiwans Einwohner auf: Wegen eines Raketenüberflugs des heimischen Luftraums sollten sie achtsam sein. Kurze Zeit schrillte Luftalarm als Warnung vor möglichen, vom Himmel fallenden Teilen. Der Grund: In der benachbarten Volksrepublik China war ein Satellit in den Luftraum befördert worden. Es war nicht der erste – und das Verteidigungsministerium in der Hauptstadt Taipeh bedauerte später, irrtümlich vor einer „Rakete“ gewarnt zu haben.

Überreaktion oder nicht: Es war die vorerst letzte Episode in einer langen Reihe chinesischer Drohgebärden, die dem Inselstaat die Übermacht der kommunistischen Herrschaft vor Augen führen sollten. In der Woche davor waren es unerwartete Wetterballons am Himmel.

Seit November mahnt Taiwans scheidende Präsidentin Tsai Ing-wen die 23 Millionen-Einwohner-Demokratie, es seien „zunehmende militärische Einschüchterung, undurchsichtige Kampagnen, Cyber-Attacken und manipulierende Desinformationen“ zu erwarten. Bevor Taiwan an diesem Samstag eine neue Regierung wählt, will Peking beeinflussen, dass es eine ihm freundlich gesinnte wird.

Dass der Satellitenstart als Raketenbedrohung tituliert wurde, spricht für hohe Nervosität. Doch die Bürger der Inselrepublik sind die chinesischen Muskelspiele längst gewohnt. Sie sind eine Konstante, seitdem in Taiwan ein demokratisches System rivalisiert mit den Gebietsansprüchen der Volksrepublik auf eine abtrünnige Provinz. Mit dem beispiellosen regionalen und globalen Machtstreben von Staats- und Parteichef Xi Jinping, der zu Neujahr an eine „historisch unvermeidbare“ Wiedervereinigung erinnerte, stieg die Drohkulisse aber in den vergangenen Jahren spürbar an – nicht nur in Form von Seemanövern in greifbarer Nähe.

Drei Kandidaten für das Amt des Präsidenten

Wie schon bei früheren Wahlen stehen sich Kandidaten gegenüber, deren Unterschied sich weniger in innenpolitischen Programmen, als in ihrer Haltung zu China zeigt. Sie kommen jeweils aus Parteien, die für eine taiwanische Identität stehen, oder eine chinesische, oder beide. Zugleich betonen Politik-Erklärer, die Wahl sei keineswegs ein Referendum für oder gegen die Unabhänigkeit oder Vereinigung mit der Volksrepublik. Vielmehr gebe den Ausschlag, im Verhältnis zu dem Koloss nebenan den Status Quo zu verteidigen – und das mit möglichst wenig Provokation, schreibt der Politikwissenschaftler Nathan Batto von der taiwanischen National Chengchi-Universität. Das gelte als der Königsweg.

Der bisherige Vizepräsident Lai Ching-te von der Democratic Progressive Party (DPP) führt als Champion der selbstbestimmten Demokratie (versus Autokratie) in den Umfragen bis zuletzt konstant einige Prozentpunkte vor Hou Yu-ih von der führenden nationalistischen Oppositionspartei Kuomintang (KMT). Letztere will den ausgesetzten offiziellen Dialog mit Peking wieder aufnehmen und die Wirtschaftskooperation stärken. Hou und der Ex-Chirurg Ko Wen-je von der neuen Taiwan People's Party konnten sich nicht auf ein gemeinsames Ticket gegen den Regierungskandidaten einigen, was die Opposition schwächt. Terry Gou, Milliardär und Gründer des Tech-Konzerns Foxconn, zog eine Kandidatur zurück.

Auch der Politikanalyst Batto verneint nicht, dass der Balanceakt angesichts der immer kriegerischeren Rhetorik aus Peking ein existenzieller werden kann. Es hänge zunehmend viel daran, den richtigen Mix aus internationaler Diplomatie, Politik über die Taiwanstraße hinweg, nationaler Sicherheit und Wirtschaftsstrategien zu finden, um eine Aggression Pekings – wie Moskau sie in der Ukraine vorgemacht hat – abzuwenden.

Favorit Lai will die Beziehungen zu Europa und Japan intensivieren, Militärausgaben und Wehrpflicht ausbauen, und grundsätzlich eine Strategie verfolgen, die China für eine Intervention einen möglichst hohen Preis abverlangen würde. Von seinen Gegnern aus Peking wird er dafür bereits als separatistischer Kriegstreiber abgestempelt, für seine Widersacher aus der taiwanischen Opposition wiederum ist er konfrontativer Kriegstreiber.

Nur 1,6 Prozent der Taiwaner für Vereinigung mit China

Selbst die Oppositionsparteien vermeiden aber Berichten zufolge den Eindruck, wieder mit den Kommunisten in Peking zusammengehen zu wollen. Mit gutem Grund. Nach einer regelmäßigen Erhebung der Chengchi-Universität hielten zuletzt nur 1,6 Prozent der Befragten eine Vereinigung mit China für wünschenswert. Die große Mehrheit bevorzugt den Istzustand und will, wenn, dann „erst später“ zukunftsweisende Entscheidungen treffen. Aus der Befragung geht auch hervor, dass 2,5 Prozent sich als chinesisch identifizieren, 30,5 Prozent als chinesisch und taiwanisch, knapp 63 Prozent betrachten sich als allein taiwanisch.

Das scheint bemerkenswert angesichts einer jahrhundertelangen Zuwanderung von Festlandchina auf die Insel, die im 19. Jahrhundert chinesische Provinz wurde. Doch stand sie teils unter niederländischer, später 50 Jahre unter japanischer Kolonialherrschaft. Nach der Niederlage Japans im zweiten Weltkrieg wurde Taiwan der kommunistischen Herrschaft in Peking zugeschlagen, die es zur „Befreiung“ beanspruchte, was eine neuerliche Einwanderungswelle zur Folge hatte.

Das verhängte Kriegsrecht blieb in Selbstverwaltung unter KMT-Regierungen 38 Jahre bestehen, bis aus einer Bürgerrechtsbewegung neue Parteien entstanden und die international nur von wenigen kleinen Staaten anerkannte „Republik China“ 1991 die ersten freien und fairen nationalen Wahlen abhielt.

Was Peking auf keinen Fall tolerieren würde, wäre eine formelle Erklärung der Unabhängigkeit von der Volksrepublik, das der DDP – zu unrecht – als Ziel unterstellt wird. „Den Namen, die Flagge und die Verfassung zu ändern, oder andere symbolische Handlungen, würde die rote Linie überschreiten“, schreibt die „Financial Times“. Im Hegemonie-Gerangel der Weltmächte reizte zudem die Nähe der DDP-Regierung zu den USA und anderen westlichen Nationen die chinesische Staatsführung zur Weißglut. Nicht zuletzt geht es aber auch um den Zugang zu den Technologien von Morgen.

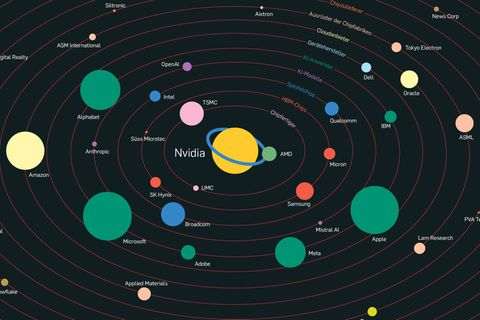

TSMC: Produzent wichtiger Computerchips

Jenseits seiner politischen Kultur und Toleranz ist Taiwan die Heimat von 90 Prozent der fortschrittlichsten Computerchip-Produktion, die Führung in Bereichen wie Quantencomputern und Künstlicher Intelligenz verheißen. So hat der weltgrößte Auftragschiphersteller TSMC seinen Sitz in Taiwan. Strategisches Interesse an einem sicherem Zugang haben Peking wie Washington – was unter Beobachtern Anlass zu gewisser Zuversicht gibt, dass Präsident Xi keine kriegerische Zerstörung lostreten würde.

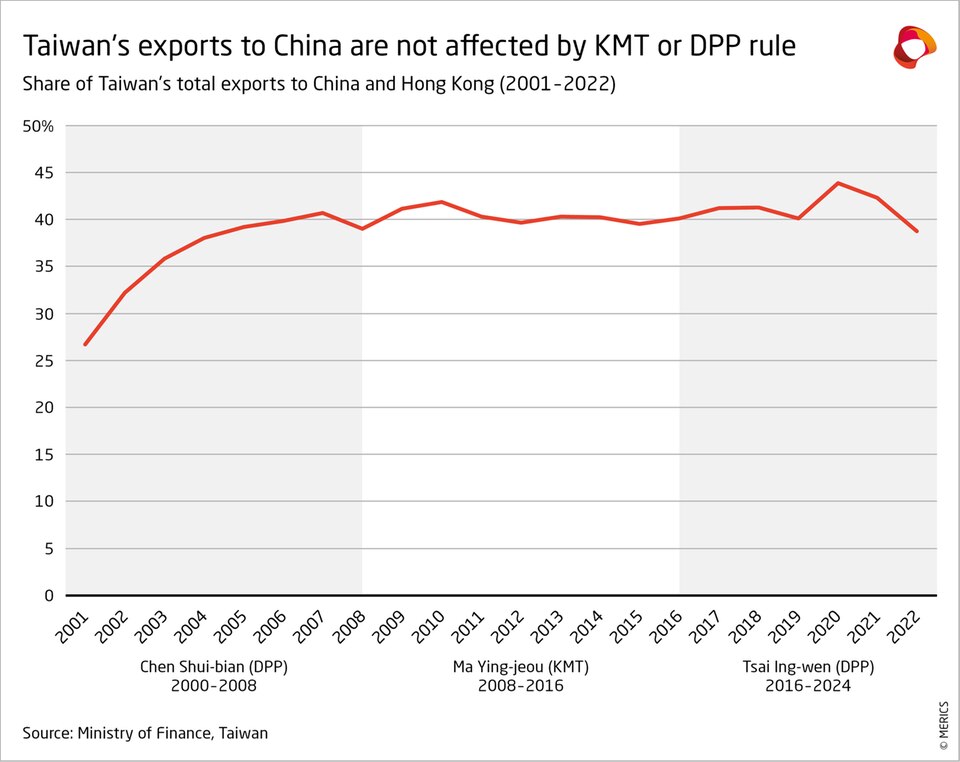

Tatsächlich haben die wirtschaftlichen Beziehungen sich in den letzten acht Jahren unter der DDP-Regierung nicht verschlechtert, im Gegenteil. Nahezu 40 Prozent von Taiwans Exporten gehen an chinesische Abnehmer – darunter vor allem unabdingbare technische Vorprodukte für Exporte der Volkswirtschaft, deren Erfolg wiederum das Los und die Investitionsbereitschaft der festländischen Unternehmen maßgeblich beeinflusst.

Auch angesichts hoher Investitionen und Verflechtungen der mächtigen taiwanischen Hightech-Branche in China wären Wirtschaftssanktionen kontraproduktiv – und daher auch im Fall eines DDP-Siegs unwahrscheinlich, erwartet etwa Max Zenglein, Chefökonom am Merics-Institut. Solche Strafaktionen wurden schon in der Vergangenheit eher symbolisch und in Nischenmärkten wie Früchten oder Fisch verhängt.

Die Kosten einer kriegerischen Auseinandersetzung für die Weltwirtschaft – ausgelöst durch eine chinesische Invasion, der eine Vergeltung der USA folgen würde – hat „Bloomberg Economics“ auf 10 Billionen Dollar geschätzt. Durch die Taiwanstraße gehen über 50 Prozent des weltweiten Seehandels und 90 Prozent der großen Containerschiffe. Logischerweise wäre es auch für Präsident Xi eine sicherere Option, stattdessen über militärische und wirtschaftliche Schikane und Strangulierungen eine ihm zufolge „historisch unvermeidbare“ Wiedervereinigung herbeizuführen, erwägt der „Economist“.

Sollte Lai gewählt werden, wird Peking den Druck unweigerlich erhöhen, erwartet die Asien-Expertin May-Britt Stumbaum in einem Interview. Peking werde eine neue Normalität schaffen, um den Druck auf die Bevölkerung stetig zu steigern und das Land von innen auszuhöhlen und zu destabilisieren, so die Direktorin des Spear-Instituts. „China wird Taiwan immer weiter an die Wand drücken“, sagt sie, „bis kurz vor den Punkt, an dem die USA einschreiten würden“. Das wiederum hängt stark vom Ausgang der US-Wahlen im kommenden November ab.