Edmund Phelps gewann 2006 den Wirtschaftsnobelpreis. Er ist der Direktor des Center on Capitalism and Society an der Columbia Universität New York und Dekan der New Huadu Business School der Minjiang Universität. Sein neues Buch "Mass flourishing" ist gerade in den USA bei Princeton University Press erschienen.

Die Erzählung des Westens handelt von der Entstehung eines noch nie dagewesenen Massenwohlstands im 19. Jahrhundert und dessen Fast-Verschwinden in einem Land nach dem anderen im 20. Jahrhundert. In meinem Buch Mass Flourishing verbinde ich diese Geschichte mit dem Aufstieg und Fall der Innovationskraft. Es ist ein Text über den Charakter und die Quellen von Wohlstand. Dabei gibt es zwei Komponenten: Der materielle Teil bezieht sich auf das Wachstum von Produktivität und Löhnen. Der nicht-materielle auf flourishing - den erfolgreichen Einsatz von Kreativität und Talent. Damit diese Eigenschaften aufblühen können, müssen die Menschen eine Welt voller Herausforderungen und Chancen vorfinden. Die Dynamik der Wirtschaft und die damit einhergehende Erfahrung des Geschäftslebens sind von zentraler Bedeutung für unser Wohlbefinden.

Massenwohlstand entwickelte sich analog zum Phänomen der Masseninnovation, das 1815 zunächst in Großbritannien, bald danach in den USA und später auch in Deutschland und Frankreich entstand. Es brachte diesen Nationen nachhaltiges Wachstum. Und es brachte flourishing zu einer immer größer werdenden Zahl von Menschen – es war das Zeitalter des mass flourishing. Das hatte ganz konkrete Vorteile: Routinearbeit, stumpfsinnig und einsam, wich Berufsbildern, die sich stets wandelten und die die Menschen befriedigten. Mass Flourishing brachte aber auch den Fortschritt voran: Als die Menschen begannen, mit ihrer Fantasie neue Dinge zu schaffen und mit ihrem Einfallsreichtum Hindernisse zu überwinden, entwickelten sie sich als Menschen weiter. Sie fanden Erfüllung und Bestätigung. Masseninnovation brachte den Nationen nicht nur wissenschaftliche Fortschritte sondern eben auch eine ökonomische Dynamik. Die Nationen mussten die richtigen Bedingungen mit den passenden Institutionen schaffen und keine Hindernisse errichten.

In Amerika entwickelte sich die größte Innovationskraft, zum Teil weil sich dort die arbeitenden Menschen in unterschiedlichen Berufen neue Dinge einfielen ließen und sie dann auch umsetzten – die Dynamik der Basis. Von den 1830er-Jahren bis zu den frühen 1960er-Jahren testeten, schraubten, erschufen und erdachten die US-Amerikaner wie verrückt. Sie waren gefangen “im Rausch des Neuen”, wie Abraham Lincoln sagte.

Den entscheidenden Anstoß für diese große Dynamik, das erkläre ich in meinem Buch, gaben moderne Werte, wie sie zwischen 1490 und 1940 entstanden – und hier vor allem Werte, die wir mit Individualität und Vitalismus verbinden. Dazu gehören: eigenständiges Denken, selbständiges Arbeiten, Wettbewerb mit anderen, die Fähigkeit, Hürden zu überwinden und zu experimentieren. Außerdem der Mut, sich selbst auszudrücken, indem man das Unbekannte erforscht und die Kraft hat dabei, auch abseits von Familie und Gemeinschaft zu stehen.

Das gute Leben

Meine These ist, dass diese Werte das flourishing begünstigen, weil sie eine moderne Auffassung von Leben erschaffen haben: die Auffassung vom „guten Leben“. Wo diese Werte vorherrschen, entsteht eher eine Wirtschaft, die die daraus entstehenden Wünsche auch befriedigen kann, eine Wirtschaft, die flourishing hervorbringt.

Allerdings verlorenen die Nationen, die diese Dynamik entwickelt hatten, diese Fähigkeiten im 20. Jahrhundert. Deutschland und Großbritannien in den 1940er Jahren, Frankreich Anfang der 1960er und die USA um 1970 herum. Viele Arbeitsplätze verschwanden, die Zufriedenheit mit der Arbeit sank. Innovationen gab es fast nur noch in der allerdings beeindruckenden „Tech“-Industrie.

Der Mangel an eigener Innovationskraft – der mit Ausnahme der Internet-Sphäre voranschreitet – wird oft schlechter Politik und schlechten Institutionen zugeschrieben. Die Historiker haben Großbritanniens Abstieg der Verweigerung von Rationalisierungen, Kartellierung und dem dortigen Gewerkschaftszwang zugeschrieben. Das hätte alte Produkte bewahrt und die Entwicklung neuer gehemmt. In Frankreich und Italien sagen Unternehmer, dass der Abstieg mit den Steuergesetzen und den Behörden zusammenhänge. Dadurch würden kleine Firmen entmutigt, neue Dinge zu erfinden, weil sie als größere Firmen dann strengeren Steuer- und Arbeitsgesetzen unterlägen. In den USA hängt der Erfolg ganzer Branchen an intensivem Lobbying statt an intensiver Forschung und Entwicklung. Die amerikanischen und europäischen Gesetzgeber seien zudem darauf bedacht, politisch wohlgesonnene Unternehmen und Städte von Vorschriften zu befreien und ihnen im Sinne von Kirchturmpolitik Unterstützung und Kredite zu verschaffen. Das sind wichtige Punkte.

Aber der Wertewandel dürfte genauso wichtig gewesen sein. Moderne Werte verschwanden und mit ihnen die Innovationskraft. Der große Verlust an Dynamik in den westlichen Ländern kann auf zwei zerstörerische Tendenzen zurückgeführt werden, die sich in das Wertesystem eingeschlichen haben. Bei der ersten handelt es sich um Einstellungen, die die Methoden der modernen Wirtschaft ablehnen. In Kontinentaleuropa gab es Widerstand gegen den Kapitalismus schon in vormodernen Zeiten. Und weil die „Wirtschaft der Dynamik“ auf kapitalistische Institutionen setzt, die in der Zeit des Merkantilismus erschaffen wurden, schwächten die Angriffe auf diese kapitalistischen Institutionen, gewollt oder nicht, die Dynamik ab. Die früher einmal dynamischen Länder des Kontinents hatten so von Anfang an nur eine schwache Anbindung an die Dynamik.

Krankhafte Gier

Die zweite zerstörerische Tendenz ist eine Bewegung weg von der Idee des „guten Lebens“ – umrissen von Aristoteles und geschärft in der Moderne – zurück zum Materialismus. Das lässt sich an den Einstellungen von US-Amerikanern zum Berufsleben ablesen. Studenten streben in die Bankbranche und nicht zu anderen Unternehmen. In den 1920er-Jahren gab es schon einmal eine Fixierung auf Geld. Heute ist es eine weitverbreitete Krankheit. Materialismus wurde zu Gier. Eine New Yorker Anwaltskanzlei hat bei einer Umfrage in der Finanzwelt herausgefunden, dass 38 Prozent der Befragten Insider-Geschäfte tätigen würden, wenn es die Gefahr des Auffliegens nicht gäbe.

Materialistisches Denken wird inzwischen selbst auf den höchsten Ebenen praktiziert. Ein Bericht der “Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress” aus dem Jahr 2009 entwertete zwar das materielle Maß der “Produktion”, bleibt aber anderen materiellen Indikatoren des Wohlstands treu: Haushaltseinkommen, Nicht-Arbeitszeit , Lebensalter. Der Bericht beinhaltet nichts, das sich mit nicht-materiellen Erfahrungen beschäftigen würde.

Solche Studien übersehen die Welt der Entdeckung, Erfindung, des persönlichen Werdens. Vorbei ist es mit der Auffassung, dass das “gute Leben” ein wilder Ritt durch die Wirtschaft sei, durch eine Wirtschaft, die Herausforderungen bietet und unvorstellbare Belohnungen. In diesem Klima ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass junge Leute aufwachsen mit der Vorstellung, dass das “gute Leben” ein Leben voll Kierkegaard’scher Mystik, nietzscheanischen Herausforderungen und Bergsonschen Werden sei.

Meine Arbeit in den vergangenen zehn Jahren hat mich überzeugt, dass wir eine große, gemeinsame Anstrengung brauchen, um das Mass Flourishing zu reaktivieren. Während wir in manchen Bereichen weniger staatliche Eingriffe brauchen, brauchen wir in anderen mehr davon. Diese Anstrengung verlangt nach großen Subventionen, mit denen ein Niedrig-Lohn-Sektor unterstützt wird. Aber rein mechanische Korrekturen und Reparaturen werden nicht ausreichen. Diese Anstrengung wird nur Erfolg haben, wenn es gelingt die Dynamik der Basis wiederherzustellen. Dazu braucht es die Abschaffung von Innnovationshürden, die in den letzten Jahrzehnten errichtet wurden. Aber vor allem müssen die USA und Europa den mittelalterlichen Dämon bändigen, der im vergangenen Jahrhundert immer mächtiger geworden ist. Sie müssen die individualistischen und lebensbejahenden Werte reanimieren, die wesentlich waren für die glanzvolle Vergangenheit des Westens.

Themenwoche Innovation

Bei der Konferenz "Berlin Innovation Consensus" von Google, Deutsche Bank und Shell soll am 31. August und 1. September zwei Tage lang nach großen Innovationen in Deutschland gesucht werden. Nach neuen Ideen, die das Potenzial haben, die Wirtschaft zu revolutionieren. Capital ist dabei Medienpartner. http://www.innovationconsensus.de

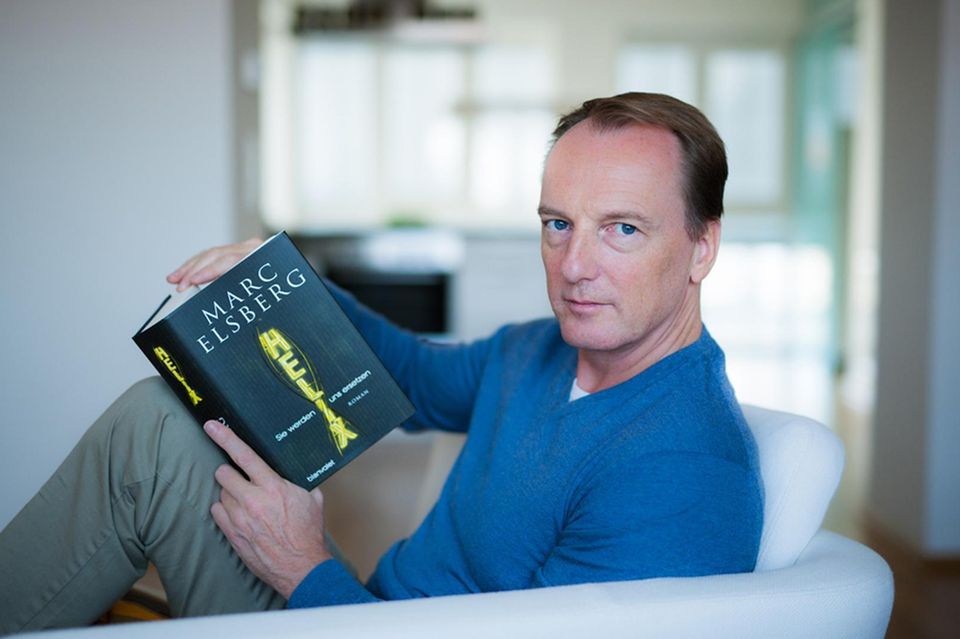

Foto (Phelps): © Getty Images