Lift C gleitet in die 31. Etage. Ferngesteuert. Nicht jeder darf hinauf in die turnhallengroße Lounge, hinter deren Fenstern Berlin verschwimmt. Das „Upper West“ zwischen Ku’damm und Gedächtniskirche ist René Benkos jüngste Trophäe in Deutschland. Seinen „Dom“ nennt der Hausherr den Bau. Für Benko wird gerade ein Büro im Dachgeschoss eingerichtet, über der Lounge, in der er nur sehr selten neugierige Besucher empfängt.

Das österreichische Immobilienimperium Signa, Benkos Konzern, sollte hier ursprünglich nur als Mieter einziehen, für 30 Euro pro Quadratmeter. Doch dann bot sich die Gelegenheit zum Kauf. Für 1,5 Mrd. Euro übernahm Benko das „Upper West“ und vier weitere Tophäuser – es war der größte Immobiliendeal des vergangenen Jahres in Deutschland. Den Großteil der Büros kann Signa nun weitervermieten, für Quadratmeterpreise von bis zu 60 Euro.

Der Deal ist typisch für Benko, einen dieser Männer, für den es in Österreich das Wort „Wunderwuzzi“ gibt. Vom Schulabbrecher stieg er in kürzester Zeit zu einem der größten Immobilienunternehmer Europas auf. Mit 41 besitzt er heute Gebäude im Wert von 10 Mrd. Euro: die halbe Wiener City, dazu einige der prestigereichsten Adressen in Deutschland, das KaDeWe in Berlin, das Alsterhaus in Hamburg.

Schlagartig bekannt wurde Benko hierzulande, als er 2014 die dauerkriselnde Warenhauskette Karstadt kaufte, der nach 2009 bereits die zweite Pleite drohte. Niemand glaubte, dass ausgerechnet ein junger österreichischer Immobilienhai diese deutsche Ikone retten könnte. Doch drei Jahre nach der Übernahme schrieb Karstadt zum ersten Mal seit mehr als einem Jahrzehnt wieder schwarze Zahlen.

Dennoch ringt Benko in Deutschland bis heute um Anerkennung. Während er daheim von Bundeskanzlern und Wirtschaftsbossen hofiert wird, bleiben hierzulande viele auf Distanz, denen Benko zu glatt ist, sein Konzern zu undurchsichtig, seine Geschichte zu gut, um wahr zu sein. Als er 2015 auch noch den Karstadt-Rivalen Kaufhof übernehmen wollte, nannten ihn die Gewerkschaften einen „Hasardeur“. Für andere ist er ein „Trickser“. Woher kommt dieses Misstrauen? Und wie steht es wirklich um Benkos Imperium?

Der Aufstieg

In einem plüschigen Ballsaal im Berliner Hotel Adlon trifft sich Mitte Februar die deutsche Immobilienwirtschaft. Wer dazugehören will, darf beim Jahresauftakt der Branche nicht fehlen. 3000 Euro Tagungsgebühr haben sie bezahlt, um einen Star ihrer Zunft zu sehen: René Benko. Sein Gastauftritt ist eine kleine Sensation, sonst bleibt der Signa-Gründer in Deutschland unsichtbar.

Der Stargast sitzt auf einem cremefarbenen Sofa: Fünftagebart, gebräuntes Gesicht, dunkler Anzug. Für das Interview hat Benko eine Bedingung gestellt: keine Fragen zu Kaufhof. Stattdessen erzählt er mit kehligem Tiroler Dialekt, wie er es ohne Abitur nach oben schaffte, von den Anfängen in Innsbruck, dem Sprung nach Wien. Warum er sich mit Anfang 20 einen Chauffeur leistete? „Mir war es einfach zu blöd, selbst zu fahren, wo ich doch in der Zeit Verträge korrigieren konnte.“ Den Erfolg habe er sich hart erarbeitet. „Talent allein reicht nicht.“

Immer wieder hat es Benko in jenen Anfangsjahren verstanden, erfolgreiche Bündnisse zu schmieden. Zunächst mit Johann Zittera, einem Star der damaligen Innsbrucker Immobilienszene. Im Jahr 2000 gründet Benko seine Firma Immofina. Zittera, der in der Signa-Chronik heute nur als namenloser „Projektentwickler“ geführt wird, bringt Benko mit wichtigen Leuten in Kontakt, etwa dem Banker Helmut Holzmann, der ihn in die Finanzwelt einführt. Auch Zitteras Ferrari leiht sich Benko gelegentlich, um bei Geschäftsreisen in Wien aufzufallen.

2001 beteiligt Benko dann für 26 Mio. Euro den Tankstellenerben Karl Kovarik an seiner Firma, die er 2006 in Signa umbenennt. Mit dem Geld des Millionärs kann Benko immer größere Projekte stemmen. Er macht sich landesweit einen Namen als Entwickler von Ärztezentren, kauft das vom Verfall bedrohte Kaufhaus Tyrol in seiner Heimatstadt Innsbruck. Die Luxusschlitten, die er fährt, gehören nun ihm selbst.

Die Wiener Großbanken aber trauen dem jungen Provinzler lange nicht über den Weg. „Benko wurde anfangs mehrmals totgesagt, weil er nicht sehr kapitalstark war“, sagt ein Topmanager eines österreichischen Baukonzerns. „Aber er hat immer wieder Partner gefunden, ohne den Lead abzugeben.“

2009 holt sich Benko erneut einen potenteren Finanzier ins Boot: Mit 50 Prozent steigt der griechische Reeder George Economou ein. Der Besitzer einer der größten Tankerflotten der Welt katapultiert das Signa-Geschäft auf ein neues Level. Zwar warnen Großbanken und seriöse Analysten schon lange vor allem, worin Economou seine Finger hat, doch Benko ist in dieser Karrierephase nicht wählerisch bei seinen Finanziers. Ein Verfahren wegen eines Bestechungsversuchs in Italien, das für ihn mit einer Bewährungsstrafe endet, erschwert es ihm, Kapital aufzutreiben. Als Economou 2015 aussteigen will, holt Benko als Investor die Schweizer Falcon Bank in die Holding. Das Institut, eine Tochter des Staatsfonds von Abu Dhabi, gerät wenig später wegen einer Geldwäscheaffäre in die Schlagzeilen.

Auch bei einem großen Deal in Deutschland hat Benko keine Scheu vor skandalumwitterten Partnern. Als er 2013 das Premium- und Sportgeschäft von Karstadt übernimmt, beteiligt er den israelischen Diamantenhändler Beny Steinmetz. Der Milliardär ist in eine ganze Reihe von Korruptions- und Geldwäscheaffären verwickelt, die ihn später ins Visier des FBI bringen.

Das Netzwerk

Die Maria-Theresien-Straße liegt im Herzen von Innsbruck, eine Prachtmeile, geprägt von jahrhundertealten Säulen, Figuren und Balkonen. Nur ein Gebäude sticht hier in seiner kühlen, modernen Schlichtheit heraus: das Kaufhaus Tyrol, Benkos „Gesellenstück“, wie er es gerne nennt.

Tatsächlich ist das Kaufhaus, das die Handschrift des britischen Stararchitekten David Chipperfield trägt, eine Mall, die 49 Läden beherbergt: Benetton, Massimo Dutti, Levi’s, Lindt, Saturn, H&M. Es war heftig umstritten, eine solche Kommerzbude zwischen all den Barock und Rokoko zu stellen, aber heute ist Innsbruck stolz auf das Tyrol.

Dabei wäre Benko das Projekt fast um die Ohren geflogen. Er ist 27 Jahre alt, als er das kurz vor der Insolvenz stehende Tyrol kauft. Banken und Projektentwickler haben sich zuvor die Zähne daran ausgebissen, alle warnen Benko. Als dann auch noch der damalige Landeshauptmann die gesamte Maria-Theresien-Straße unter Ensembleschutz stellt, droht Benkos Plänen das Aus.

Zum Retter sei damals Alfred Gusenbauer geworden, erzählt Benko beim Auftritt in Berlin. Der SPÖ-Politiker, den er zu seinen „engen Freunden“ zählt, steigt Anfang 2007 zum Bundeskanzler auf. Man habe das Projekt so „einbetten“ können, dass es für den Landeshauptmann „akzeptabel“ gewesen sei, erzählt Gusenbauer in seinem Wiener Altkanzlerbüro, auf dessen Schreibtisch ein Aschenbecher mit Bundesadler steht. Schon wenige Monate, nachdem er Ende 2008 das Bundeskanzleramt verlässt, übernimmt Gusenbauer bei Signa ein Beiratsmandat. Damals, sagt er, sei der Konzern noch eine „relativ kleine, aber aufstrebende Firma“ gewesen. Der Altkanzler wird einer der ersten aus der Wiener Topliga, die Benko in seinen Dunstkreis lockt.

Der Freundeskreis

„Gusenbauer ist für Benko ein wichtiger Querverbinder“, sagt ein Wiener Politikinsider. Mithilfe des Altkanzlers baut Benko ein Netzwerk auf, wie es in Deutschland kaum vorstellbar wäre. Es umfasst Spitzenpolitiker, Konzernchefs, Stars: vom Strabag-Tycoon Hans Peter Haselsteiner über die Formel-1-Legende Niki Lauda und den Ex-Lindt-Chef Ernst Tanner bis hin zu DJ Ötzi. Auch mit dem heutigen Bundeskanzler Sebastian Kurz ist Benko natürlich befreundet. Kürzlich war Benko mit dem Kanzler auch auf offizieller Reise in Abu Dhabi – und nahm seine 15-jährige Tochter mit.

Gerne zeigt Benko sich großzügig. Für Fahrten von einer Baleareninsel zur anderen bietet er Freunden seine 60-Meter-Yacht an, manche dürfen seinen Privatjet nutzen, andere im 38 Mio. Euro teuren Chalet N in Vorarlberg wohnen, dem edelsten Resort der Alpen. Firma und Freunde verschmelzen bei Benko zu einem Boys-Netzwerk, sagt einer seiner Vertrauten. Man kennt sich, man hilft sich – und macht Geschäfte miteinander, die nicht immer heutigen Compliance-Standards genügen.

Einige Selfmade-Unternehmer aus Benkos Privatzirkel haben Geld bei Signa investiert: neben Lauda, Haselsteiner und Tanner etwa der Topberater Roland Berger, Fressnapf-Gründer Torsten Toeller oder der zweitreichste Österreicher Johann Graf, der den Glücksspielkonzern Novomatic aufgebaut hat. Auch Altkanzler Gusenbauer hat bei Signa angelegt. Nur Ex-Porsche-Chef Wendelin Wiedeking, der 2011 einstieg, schied 2017 im Streit wieder aus.

Benko ticke ähnlich wie er selbst, sagt Signa-Investor Lauda, der Anteile an der Immobilientochter Prime Selection und der Karstadt-Dachgesellschaft Signa Retail hält. „Er ist ein Zahlenfuchs, unglaublich tief im Detail.“ Noch wichtiger: „Alles, was Benko zugesagt hat, hat er übertroffen.“ Rechnet er seine Dividenden und die Wertsteigerungen seiner Anteile zusammen, hat Lauda zuletzt im Schnitt eine jährliche Rendite von 18 bis 20 Prozent eingefahren.

„Benko versteht es, die Leute bei Laune zu halten“, sagt ein anderer Investor. Auch hat sich der Signa-Gründer zuletzt bemüht, zwielichtige Partner loszuwerden. Von Beny Steinmetz etwa, dem Diamantenschürfer, der mit einem zweifelhaften Rohstoffdeal in Guinea aufgeflogen ist, trennte er sich Anfang 2015 – aus „Reputationsgründen“, aber freundschaftlich, wie Berater Gusenbauer sagt. Vor Kurzem kaufte Benko auch die Falcon Bank aus dem Investorenkreis heraus. Der Signa-Gründer habe die „obskure Phase umstrittener Geschäftspartner und -praktiken“ hinter sich gelassen, sagt Thomas Roeb, Professor der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, der Signa bei einzelnen Projekten beraten hat.

Auch der ehemalige Postbank-Vorstand Harald Christ findet, dass sich Benko verändert hat. Christ bewegt sich seit einiger Zeit in Benkos Zirkel. Zur Übernahme eines Postens im Firmenimperium ließ er sich jedoch erst Anfang des Jahres überreden, er sitzt nun im Beirat von Signas Retailtochter. „Benko ist reifer geworden“, sagt er. Christ soll Benko helfen, sein Netzwerk in Deutschland auszubauen – denn hier fehlen ihm bislang noch gute Freunde.

Der Konzern

Wer die Signa-Zentrale in Wien besucht, übersieht leicht ihren Eingang. Er versteckt sich hinter dem Portal des barocken Palais Harrach, in dem Benko eine Etage gemietet hat. Drinnen: Stuck, Kronleuchter, knarzende Holzbohlen. In der Schaltzentrale wirkt Benkos Milliardenimperium wie ein mittelgroßes Start-up. Der Gründer hält viel von schlanken Strukturen: In der gesamten Immobiliensparte seiner Gruppe arbeiten gerade einmal 250 Leute. „Wir sind viel schneller als börsennotierte Firmen und Fonds“, heißt es bei Signa. „Bis die entschieden haben, haben wir schon gekauft.“

Wie Benko zupackt, zeigt sich spätestens 2007 am Beispiel des „Goldenen Quartiers“: 43.000 Quadratmeter in bester Wiener Lage. Die Verkäufer sind zwei Banken, die in der anrollenden Finanzkrise dringend Geld brauchen. Während die Mitbieter die Institute als Mieter behalten wollen, erkennt Benko das wahre Geschäft: Er bietet den Banken Geld, wenn sie ausziehen.

Für 270 Mio. Euro erhält er den Zuschlag, für 200 Mio. Euro lässt er die zwei Häuser renovieren. Aus einem macht er das Nobelhotel Park Hyatt, die anderen Flächen vermietet er an Luxusmarken wie Louis Vuitton oder Brioni. Binnen kurzer Zeit vervierfacht er die Mieteinnahmen beider Objekte auf mehr als 30 Mio. Euro. Heute nähert sich der Wert der Immobilien der Milliardengrenze.

Nach dem „Goldenen Quartier“ folgen weitere Deals Schlag auf Schlag, verstärkt auch in Deutschland. In mehreren Schritten übernimmt Signa Karstadt-Anteile, entwickelt Bürotürme in Wien, gewinnt zuletzt die Ausschreibung für den Elbtower in Hamburg. Allein 2017 pumpt die Firmengruppe mehr als 2 Mrd. Euro in neue Immobilienprojekte, die sie in der Regel je zur Hälfte aus Eigenkapital und Bankkrediten finanziert. Erstmals verkauft Signa auch in größerem Stil Objekte, darunter mehrere Bürogebäude in Wien für rund 1 Mrd. Euro. Wie es in internen Unterlagen heißt, war Signa 2017 bei etwa zehn Prozent aller Immobiliendeals in Deutschland und Österreich involviert.

Obwohl Benkos Unternehmen ein Gigant ist, tickt es bis heute sehr eigen. Bei Signa gebe es einen „Korpsgeist“, sagt ein enger Benko-Vertrauter. Meetings werden mitunter für sechs Uhr morgens angesetzt, Mittdreißiger steuern Projekte mit dreistelligem Millionenvolumen. Wer das Unternehmen verlässt, redet später nicht darüber. „Signa ist das Branchenzugpferd“, sagt ein Wiener Insider. „Niemand will es sich mit Benko verscherzen.“ Offene Worte hört man deshalb höchstens anonym. Manche bezeichnen Benko als Kontrollfreak. Obwohl er erst 41 sei, agiere er wie ein alter Firmenpatriarch. Benko kenne „jede Zahl“ im Unternehmen, bis hin zum Umsatz pro Quadratmeter einer Karstadt-Provinzfiliale.

Dabei hat der Gründer im Tagesgeschäft seines Konzerns gar keine Funktion mehr, seit er sich 2013 in den Beirat der Signa-Dachgesellschaft zurückgezogen hat. Einige Monate zuvor hatte er seine Bewährungsstrafe wegen der versuchten Schmiergeldzahlung in Italien kassiert. Obwohl er sich bis heute als unschuldig bezeichnet, gab Benko den Chefposten ab und übernahm den Beiratsvorsitz. An den Verhältnissen im Konzern mit seinem schwer durchschaubaren Firmengeflecht änderte dies wenig. Als „Chairman“, wie sich Benko auf Englisch nennt, laufen weiter alle Fäden bei ihm zusammen.

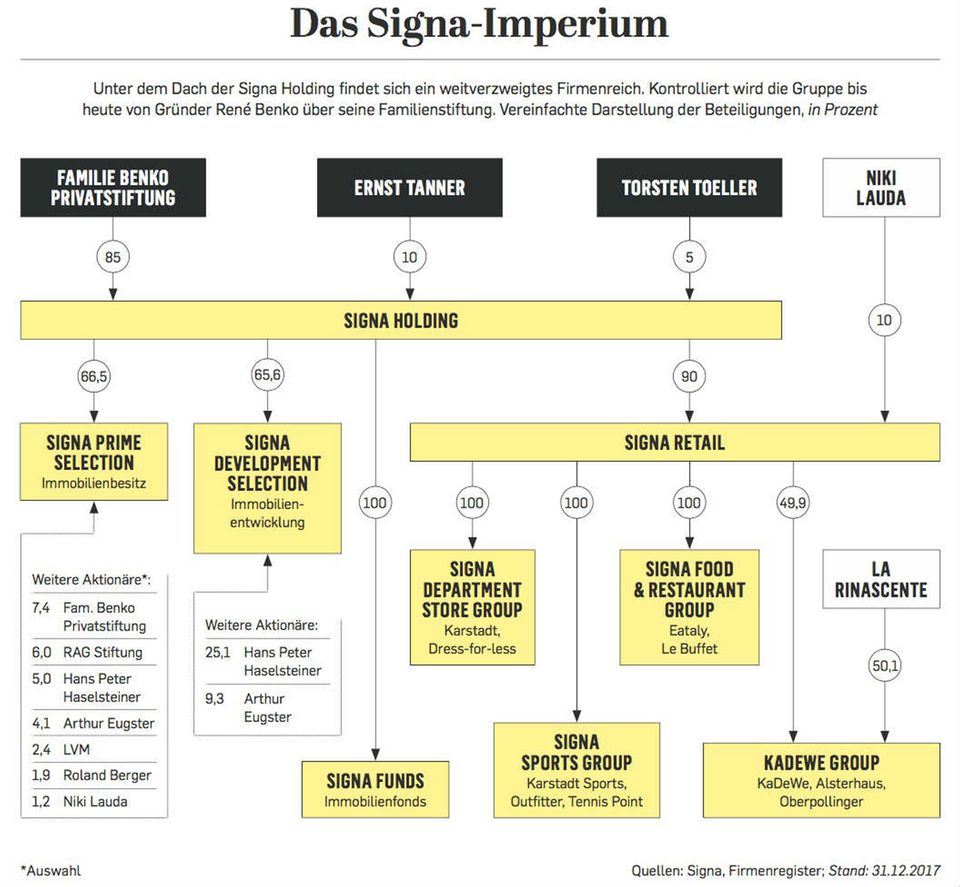

Nach wie vor ist er über seine Familienstiftung mit 85 Prozent auch größter Anteilseigner der Signa Holding. Weitere zehn Prozent gehören Ex-Lindt-Chef Tanner, der Rest Fressnapf-Milliardär Toeller. 2017 kam der Konzern über alle Teile der Gruppe auf eine Bilanzsumme von 12 Mrd. Euro und einen Nachsteuergewinn von 1,1 Mrd. Euro.

Die Karstadt-Story

Die Gorkistraße in Berlin-Tegel passt nicht recht zu Benkos Trophäensammlung: mausgraue Fassaden, miefige Ladengeschäfte, 70er-Jahre-Tristesse. Doch an einem Freitag Anfang Juni gibt es hier etwas zu feiern: die Grundsteinlegung einer Karstadt-Filiale. Es ist das erste neue Haus, das die Warenhauskette seit mehr als 30 Jahren eröffnet.

In Tegel gibt es zur Feier des Tages Pommes und Prosecco. Ein roter Teppich ist ausgerollt, Luftballons schmücken den Weg zur Baustelle, viel Lokalprominenz. „Wir sind wieder da“, sagt Karstadt-Chef Stephan Fanderl in seiner Rede. Viele hätten das Unternehmen schon abgeschrieben. „Aber wir haben uns in den vergangenen vier, fünf Jahren massiv verändert. Wir haben es verdient, wieder hier zu sein.“

Auch in Neukölln und am Berliner Ostbahnhof will die Traditionskette bald neue Häuser eröffnen – just da, wo der Konkurrent Kaufhof aufgegeben hat. Zudem plant Signa den Börsengang seiner mit mehr als 1 Mrd. Euro bewerteten Sporthandelssparte und hat sich gleich in ein halbes Dutzend Onlinehändler eingekauft, die das Geschäft voranbringen sollen. Die Offensive soll Benko als erfolgreichen Handelsmanager präsentieren, der aus einer todgeweihten Kette ein florierendes Geschäft gemacht hat.

Denn zu dem Zeitpunkt, als Benko dem gescheiterten Karstadt-Vorbesitzer Nicolas Berggruen für einen Euro das Warenhausgeschäft abgenommen hat, ist er zwar ein gewiefter Immobiliendealer, hat aber vom Handel keine Ahnung. Entsprechend kühl fällt die Begrüßung in Deutschland aus: Einen „Möchtegern-Retter auf Bewährung“ nennt ihn die „FAZ“ – in Anspielung auf Benkos Vorstrafe. Fast jeder unterstellt dem Immobilienunternehmer, dass er sich nur für die Häuser interessiere.

Doch Benko glaubt, dass sich das Warenhausgeschäft sanieren lässt. Dabei setzt er auf einen kleinen Kreis von Managern, allen voran den früheren Rewe-Vorstand Stephan Fanderl. Wer heute mit Analysten und Beratern spricht, hört viel Lob für Fanderls Arbeit – und auch Anerkennung für Benko. „Er versteht es, sich die richtigen Leute zu holen“, sagt ein Analyst.

Fanderl schrumpft die Belegschaft binnen vier Jahren von 16.300 auf 12.500. Durch einen Deal mit der Gewerkschaft Verdi muss Karstadt bis 2021 keinen Tarif zahlen. So drückt Fanderl die Personalkosten von 513 Mio. Euro im Jahr 2014 auf 377 Mio. Euro im Jahr 2017. Auch das Sortiment dampft er ein.

Nach vier Jahren unter Benko geht es Karstadt heute auf den ersten Blick wieder gut. Die Kette ist schuldenfrei, profitabel und sitzt auf einem Liquiditätspolster von mehr als 250 Mio. Euro – im Jahr vor der Pleite waren es 90 Mio. Euro. Von den heute 79 Häusern verbrennt nur ein einziges Geld, während es vor vier Jahren 30 waren. Unter dem Strich steht 2017 mit 1,4 Mio. Euro der erste Nachsteuergewinn seit mehr als einem Jahrzehnt – bei der Übernahme betrug der Verlust 190 Mio. Euro.

Doch bei näherem Hinsehen sieht die Karstadt-Story weniger glanzvoll aus. Auch Benko und seine Manager können die Strukturprobleme und Rückgänge im Warenhausgeschäft nicht fortzaubern, wie ein Blick auf die Umsätze zeigt. Im Jahr der Insolvenz 2009 setzte Karstadt noch 3,5 Mrd. Euro um. 2017 waren es nur noch 2,2 Mrd. Euro. Bei der entscheidenden Kennziffer im Handel, dem Umsatz pro Quadratmeter, hat Karstadt zwar in letzter Zeit geringfügig zugelegt. Aber die Flächenproduktivität ist immer noch weit weg von dem, was Handelsketten wie C&A, H&M oder Zara erzielen.

Der Turn-around bei Karstadt sei das Ergebnis des harten Sparkurses, aber auch intensiver Arbeit am Marktauftritt, sagt der Handelsexperte und Signa-Berater Thomas Roeb. Dennoch: „Angesichts der Grundprobleme der Warenhäuser ist es verfrüht, von einer grundsätzlichen Rettung zu sprechen.“ Karstadt muss noch Jahre kämpfen.

Umso wichtiger wird es, das stationäre Warenhausgeschäft mit den Onlineplattformen zu verzahnen, die Signa im Zuge der kostspieligen Digitaloffensive übernommen hat. Doch Handelsexperten bezweifeln, dass Karstadt im Netz die Umsatzverluste in den Filialen tatsächlich wettmachen kann. Wenn der kürzlich gekaufte Onlinehändler Dress-for-less als Karstadt-Outlet funktioniere, könne es Synergien geben, sagt ein führender Handelsmanager – aber nur dann. Fraglich sei ebenso, ob Karstadts Marketplace – eine Onlineplattform, an die andere Händler andocken können – den erwünschten Traffic und Umsatz bringe, denn Amazon biete das Konzept schon lange an. Auch im Experience Store in der Düsseldorfer Filiale, den Karstadt als „Leistungsschau seiner digitalen Möglichkeiten“ anpreist, gebe es „viel Technik von gestern“, sagt ein Karstadt-Aufsichtsrat.

Wie es um Karstadts Perspektiven wirklich steht, ist von außen schwer zu durchschauen. Klar ist dagegen: Den weitaus größten Teil der Warenhaus-immobilien hat Signa unbemerkt von der Öffentlichkeit wieder zu Cash gemacht. Der Konzern besitzt nur noch die drei Premiumhäuser sowie drei normale Karstadt-Filialen in München und Berlin. Auch in der neuen Filiale in Berlin-Tegel, die als Symbol für die neue Stärke dienen soll, ist Karstadt nur Mieter.

Die Finanzen

Wenn Benko über seinen Konzern spricht, vergleicht er ihn gern mit der Familienholding der deutschen Pudding- und Pizzadynastie Oetker. Die Oetkers publizieren allerdings wichtige Unternehmenszahlen, während Benko über die Signa-Gruppe mit ihren mehreren Hundert Einzelfirmen nur so viel verrät, wie er unbedingt muss. Die jüngste Bilanz der Holding etwa, die sich im Firmenbuch findet, datiert von 2014 und umfasst fünf dünne Seiten.

Bei der Immobilientochter Signa Prime und der Entwicklungstochter Signa Development, die als AGs geführt werden, muss Benko etwas mehr Transparenz zulassen. Wie es in der verzweigten Konzernfamilie wirklich aussieht, wissen aber nur er und sein engster Zirkel – auch Benkos Investoren kennen nicht alle Geldflüsse zwischen den Firmen.

Ein Beispiel für solche internen Deals ist eine Konzerntochter namens Signa Real Estate Management, auch Signa REM genannt. Der Dienstleister unterstützt die Signa-Firmen bei der Entwicklung, dem Kauf, Verkauf oder der Vermietung von Immobilien und stellt ihnen dafür Gebühren in Rechnung. Wie aus Firmenregisterauszügen und internen Unterlagen hervorgeht, fielen bei der REM hohe Erlöse an: 20 Mio. Euro im Jahr 2014, für 2017 waren sogar mehr als 50 Mio. Euro geplant. Da die Kosten der Signa REM deutlich darunter lagen, schrieb die Firma Millionenüberschüsse. Im Ergebnis wurde durch dieses Modell Geld von einem Teil des Konzerns in den anderen umgeleitet, in Richtung der Signa Holding, der die REM bis Ende 2015 gehörte.

Auf Anfrage erklärt man dazu bei Signa, die REM diene als zentraler Dienstleister für alle Unternehmen innerhalb der Gruppe. Sämtliche Gebühren entsprächen dem „marktüblichen“ Niveau.

Im Sommer 2015 warb Benko dann bei den Aktionären von Signa Prime dafür, den hochrentablen Dienstleister zu kaufen, um den Unternehmenswert zu steigern. Damals stand bei Signa Prime eine Kapitalerhöhung an. In deren Zuge erfolgte die Übernahme: Die Signa Holding brachte dabei ihre Tochter REM als Sachkapital ein – eine liquiditätsschonende Variante für die Holding und Haupteigentümer Benko.

Auch in der Handelssparte flossen offenbar ohne Kenntnis sämtlicher Gesellschafter in mindestens zwei Fällen hohe Gebühren an eine andere Beratungsfirma der Signa Holding. Konkret ging es dabei nach Capital-Recherchen um den Verkauf eines Anteils von 50,1 Prozent an der Gesellschaft, die das Handelsgeschäft der Luxuskaufhäuser um das KaDeWe betreibt, an die italienische Warenhauskette La Rinascente im Jahr 2015.

Wie eine Sonderprüfung der Bücher ergab, kassierte die interne Dienstleistungsfirma dabei aus dem Verkaufserlös eine Gebühr von rund 12 Mio. Euro für die Begleitung der Transaktion. In einem zweiten Fall wurde eine Zahlung von knapp 10 Mio. Euro fällig – diesmal bei -einem Deal mit Benko-Partner Beny Steinmetz.

Solche Zahlungen seien zu keinem Zeitpunkt abgestimmt gewesen, heißt es im Gesellschafterkreis. Über die internen Gebühren seien offenbar Millionenbeträge in Signas Dachgesellschaft geleitet worden – auf Kosten der Eigentümer der -Retailtochter. Auf Capital-Anfrage wollte sich Signa nicht zu den beiden Fällen äußern. Als „rein privat geführte Industriegruppe“ könne man „keine näheren Auskünfte und Details“ zum Unternehmen geben.

Das Projekt „K2“

Das Maritim-Hotel am Düsseldorfer Flughafen, Ende Mai 2015. Benko ist hier mit Olaf Koch verabredet, dem Chef des Kaufhof-Eigentümers Metro. Schon seit Jahren träumt der Signa-Lenker davon, den größeren Konkurrenten zu kaufen und als Architekt der großen Warenhausfusion Geschichte zu schreiben.

„K2“ heißt das Projekt bei Signa. Ein erster Versuch scheiterte 2011. Benko wollte die Übernahme damals über ein Darlehen des Verkäufers Metro teilfinanzieren. Der Deal war Koch nicht geheuer, er brach den Prozess ab.

Nun also der zweite Anlauf. Seit Februar laufen die Gespräche, bis Mitte Mai wollte Benko rechtssichere Finanzierungsnachweise liefern, die die börsennotierte Kaufhof-Mutter Metro für den 2,8-Mrd.-Euro-Deal benötigt. Doch angekommen sind nur unverbindliche Krediterklärungen einzelner Banken. Nun hat Benko persönlich um das Treffen am Düsseldorfer Flughafen gebeten. Koch erwartet, dass er die nötigen Dokumente mitbringt, um den Deal eintüten zu können. Doch der Signa-Gründer hat wieder keine harten Kapitalzusagen dabei, stattdessen schwadroniert er über die Vorzüge der Fusion.

Koch, ein nüchterner Zahlenmensch, ist enttäuscht. Aber er lässt den Verkaufsprozess weiterlaufen. Dem Treffen im Maritim folgen Mails und Telefonate, in denen die Metro-Seite auf belastbare Finanzzusagen dringt – und die Signa-Seite welche verspricht, aber keine liefert. Bis sich am 13. Juni plötzlich die Lage ändert: Die kanadische Handelskette Hudson’s Bay Company (HBC), die schon Anfang des Jahres Interesse an einer Kaufhof-Übernahme signalisiert hatte, meldet sich mit einem voll finanzierten Angebot. Bedingung: ein sofortiger Abschluss.

Offenbar erfährt Benko von der Offerte der Kanadier – und lässt eilig ein neues Angebot übermitteln. Zur Finanzierung heißt es in dem Schreiben, das Capital vorliegt, die Banken hätten die Kredite nun „final zugesagt“, eine schriftliche Bestätigung „ist uns kurzfristig avisiert worden“. Doch Koch hat das Vertrauen verloren, er will den Deal abschließen. Schon für den 14. Juni, einen Sonntag, beruft er den Metro-Aufsichtsrat ein. Der Zuschlag geht einstimmig an HBC.

„Benko hat in den ganzen vier Jahren zu keinem Zeitpunkt ein belastbares, verbindliches Angebot vorgelegt“, heißt es bei Metro. Der misslungene Übernahmeversuch zeigt: Der milliardenteure Kauf eines Unternehmens ist eine andere Nummer als ein Immobiliendeal.

Im Signa-Lager bestreitet man nicht, dass die Finanzierung zum Zeitpunkt der Entscheidung wackelig war. Mitgespielt habe jedoch auch Missgunst gegenüber dem Aufsteiger aus Österreich – und die Befürchtung des Metro-Chefs Koch, er könne am Pranger stehen, wenn nach einem „K2“-Deal Filialen geschlossen worden wären. Daher habe Koch die entscheidende Aufsichtsratssitzung „krisenhaft“ für Sonntag anberaumt, um den Zuschlag an den Mitbieter zu forcieren – in dem Wissen, dass Benko die Finanzierung wenige Tage später erhärtet hätte.

Auch nach diesem gescheiterten Versuch bleibt das „K2“-Projekt für Benko ein Thema – allerdings auch die Finanzfragen. Dank steigender Immobilienpreise wächst zwar das Signa-Vermögen – aber nur in den Büchern, solange nicht verkauft wird. Und aus den Dividenden der Konzerntöchter, die mit sechs bis acht Prozent nicht exorbitant ausfallen, lassen sich keine Megadeals finanzieren.

Als Benko im Herbst 2017 eine weitere Kapitalerhöhung bei Signa Prime durchziehen will, greift er wieder zu einem Kniff. Damals meldet die Signa-Gruppe, ihre Immobilienholding habe ihr Kapital um 1 Mrd. Euro erhöht – auf 4 Mrd. Euro. Mit diesem vermeintlichen Beleg der eigenen Finanzkraft wuchert Benko, als er im Herbst 2017 einen dritten „K2“-Anlauf startet. Die Gelegenheit scheint günstig: Die Kaufhof-Zahlen sind schlecht, das Image des Neu-eigentümers HBC in der Belegschaft miserabel.

Ende Oktober unterbreitet Benko HBC ein Kaufangebot: 3 Mrd. Euro. In der Offerte heißt es, durch die „erfolgreich durchgeführte Kapitalerhöhung“ bei Signa Prime sowie Cash-Reserven sei der Konzern in der Lage, 1 Mrd. Euro des Kaufpreises zu übernehmen. Den Rest will Benko über Kredite finanzieren – darunter ein 1,3-Mrd.-Euro-Darlehen der LBBW, das er kurzerhand vom bisherigen Kaufhof-Eigner HBC übernehmen will.

Doch bei näherem Hinsehen zeigt sich, dass ein großer Teil des frischen Kapitals gar nicht sofort verfügbar ist. Denn im Kern erfolgt die Kapitalerhöhung nicht in Barmitteln, sondern indem Signa Prime vier Firmen aus der Gruppe übernimmt und dafür neue Aktien ausgibt. Cash fließt mithilfe dieser Konstruktion erst einmal kaum. Benkos Familienstiftung, die über ihre Mehrheit an der Signa Holding auch den größten Anteil der Kapitalerhöhung bei Signa Prime zu stemmen hat, muss so gerade einmal knapp 20 Mio. Euro an Cash einbringen.

Seinem Angebot fügt Benko einen Einseiter der Prüffirma KPMG bei. Die attestiert, dass Signa Prime nach der Kapitalerhöhung bis zu 670 Mio. Euro Kapitalzusagen ihrer Aktionäre „jederzeit“ abrufen könne. Doch der Kaufhof-Mutter HBC ist diese Konstruktion zu wackelig. Es sei unklar gewesen, wie schnell sich die Sachwerte aus der Kapitalerhöhung versilbern lassen, sagt einer, der am Verkaufsprozess beteiligt war. Zudem sei der gebotene Preis zu niedrig gewesen. Allein die 41 Kaufhof-Immobilien, die Signa kaufen will, sind mehr als 2,6 Mrd. Euro wert.

Bereits kurz nach dem Bekanntwerden weisen die Kanadier das Übernahmeangebot zurück. Im Februar jettet Benko noch persönlich über den Atlantik, um die HBC-Spitze von seiner Offerte zu überzeugen. Doch am Nein des Kaufhof-Eigentümers ändert der Blitzbesuch nichts mehr. Zum dritten Mal ist Benko an „K2“ gescheitert.

Der Traum

Wird es ein viertes Mal geben? Wer miterlebt, wie Benko über das „K2“-Projekt spricht, der spürt, dass die Kaufhof-Fusion für ihn nicht irgendein Deal ist, kein weiterer „Dom“, den er in irgendeine Metropole stellt. Er scheint überzeugt zu sein, dass er etwas Größeres schaffen muss, wenn er in Deutschland die Anerkennung finden will, die er sucht – etwas, das sich nicht in Metern und Stockwerken messen lässt wie seine Türme.

„Benko will beweisen, dass er ein guter Unternehmer ist und mehr kann als Immobilien“, sagt der ehemalige Postbank-Vorstand und Benko-Vertraute Christ. Mit der Warenhausfusion wolle er zeigen, dass er auch in einer klassischen Branche wie dem Handel glänzen könne – um in Deutschland endlich als gewöhnlicher, wenn auch ungewöhnlich erfolgreicher Unternehmer gesehen zu werden.

Es dürfte der Aufstieg sein, von dem René Benko träumt, wenn der Lift ihn in die 32. Etage des „Upper West“ schweben lässt.

Das sind die reichsten Österreicher

Die reichsten Österreicher

#9 Der hochbetagte Gründer des gleichnamigen Waffenherstellers Gaston Glock scheut die Öffentlichkeit - anders als seine etwa 52 Jahre jüngere Frau Kathrin. Forbes schätzt das Vermögen der Familie auf 1,1 Mrd. Dollar. Anwälte Glocks bestreiten diese Schätzung. Sie hätten auch verhindern wollen, dass Glock auf der Liste, schreibt Forbes auf seiner Webseite.

#7 Wolfgang Leitner: Der 65-Jährige ist CEO des Konzerns für Maschinen- und Anlagenbau, Andritz AG. Zuvor gründete er mit dem Politiker Martin Bartenstein das Pharmaunternehmen Genericon, welches später an einen US-Konzern verkauft wurde. Vermögen: 1,7 Mrd. US-Dollar

#3 Der Gründer der Signa Holding ist neu auf der Forbes-Liste. Sein Vermögen wird auf 4,9 Mrd. Dollar geschätzt. 2018 gelang ihm mit der Fusion der Warenhauskonzerne Karstadt und Galeria Kaufhof ein Coup in Deutschland. Eigentlich steht das Immobiliengeschäft im Zentrum der Signa Holding. Benko gehören aber auch Anteile an zwei Zeitungen in Österreich.