Die Rohre, über die halb Europa streitet, sehen aus wie riesige, graue Smarties-Rollen. An beiden Enden mit blauen Plastikverschlüssen zugestöpselt, lagern die Pipelinestücke auf Holzpaletten im windigen Industriegebiet des Ostseedorfs Lubmin, jedes 48 Zoll im Durchmesser, 24 Tonnen Gewicht mit Betonmantel. Auf allen Abdeckungen ist ein Schriftzug zu erkennen: „Nord Stream 2“. Ein Begriff, der in diesen Wochen die Regierungen in Berlin, Paris, Warschau, Kiew und Kopenhagen aufwühlt.

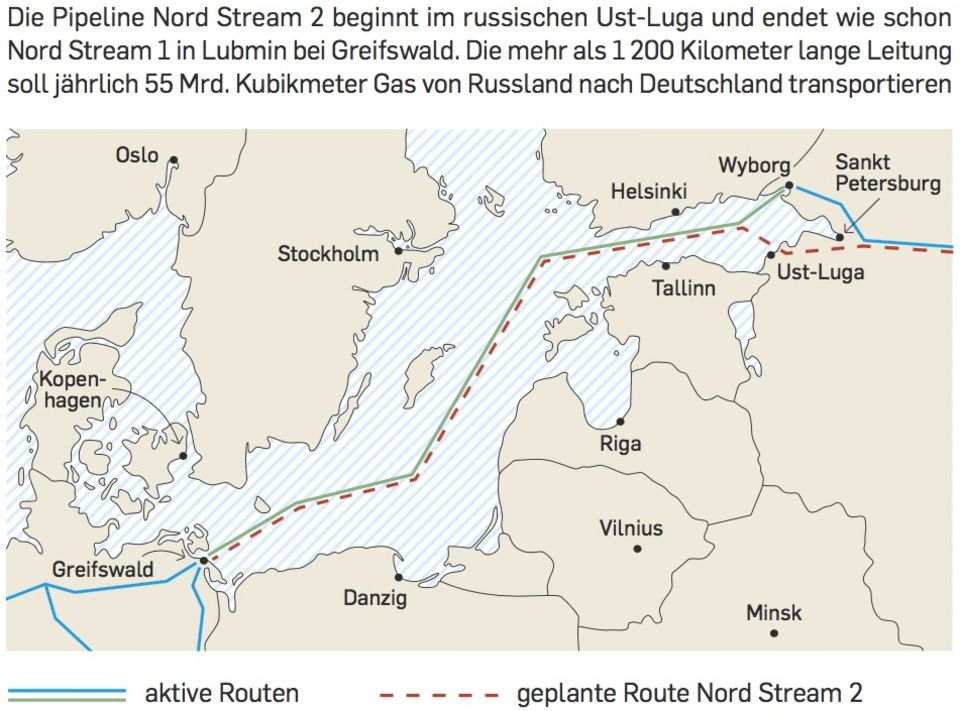

In Lubmin, einem verschlafenen Küstenort bei Greifswald mit einer Pizzeria und einer 350 Meter langen Seebrücke, soll sie enden: die Erdgasleitung Nord Stream 2. Wenn sie einmal fertig ist, werden 100 000 Einzelstücke in zwei Strängen auf dem Boden der Ostsee liegen, um Erdgas aus Westsibirien nach Mecklenburg-Vorpommern zu transportieren, das von hier aus weiterfließen soll in Gaskraftwerke, Heizungen, Industriebetriebe. Gut ein Viertel der Rohre ist verlegt. Sobald das Wetter es erlaubt, werden die Teams auf den Schiffen weitermachen – ungeachtet des Streits, der in Europa um ihre Arbeit geführt wird.

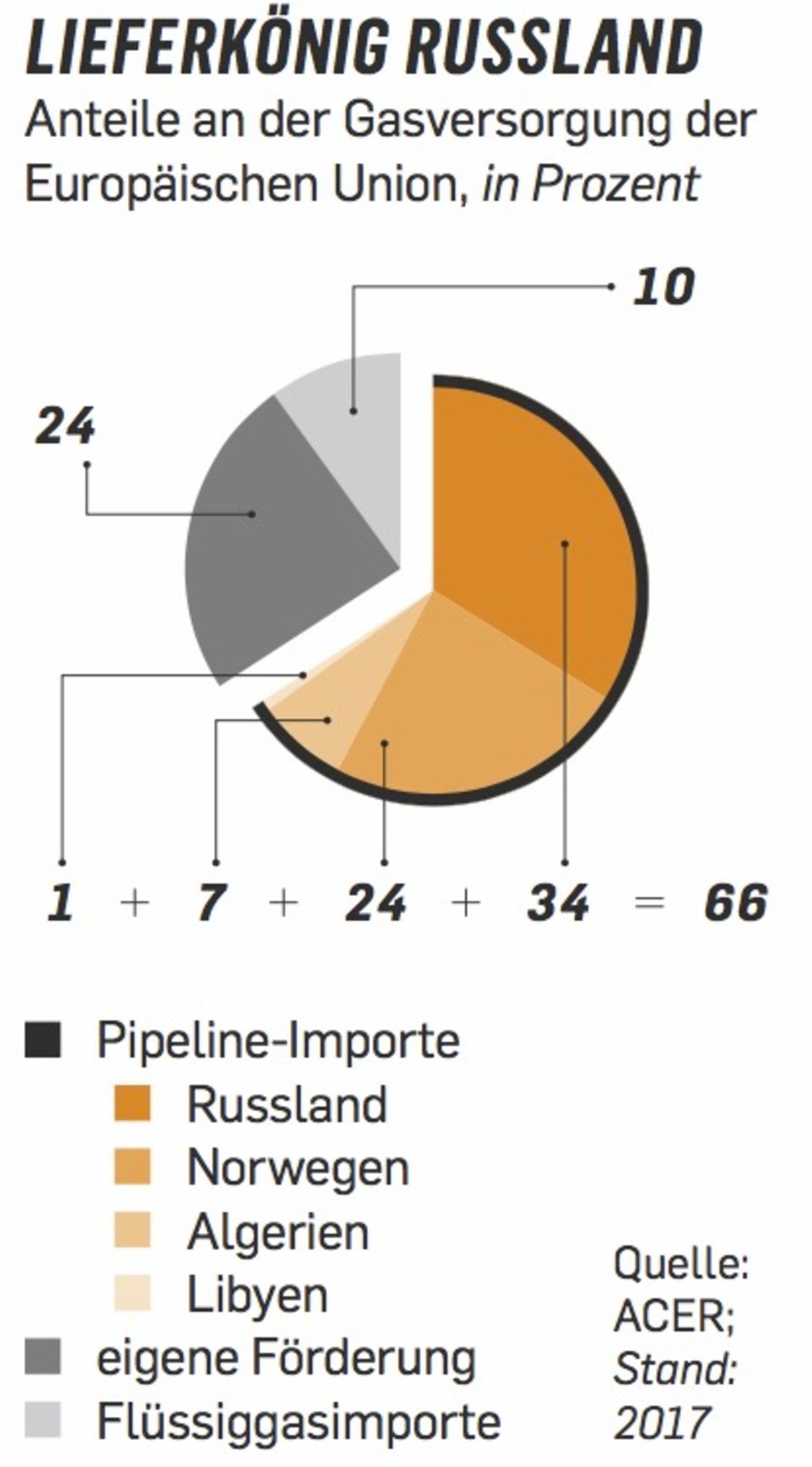

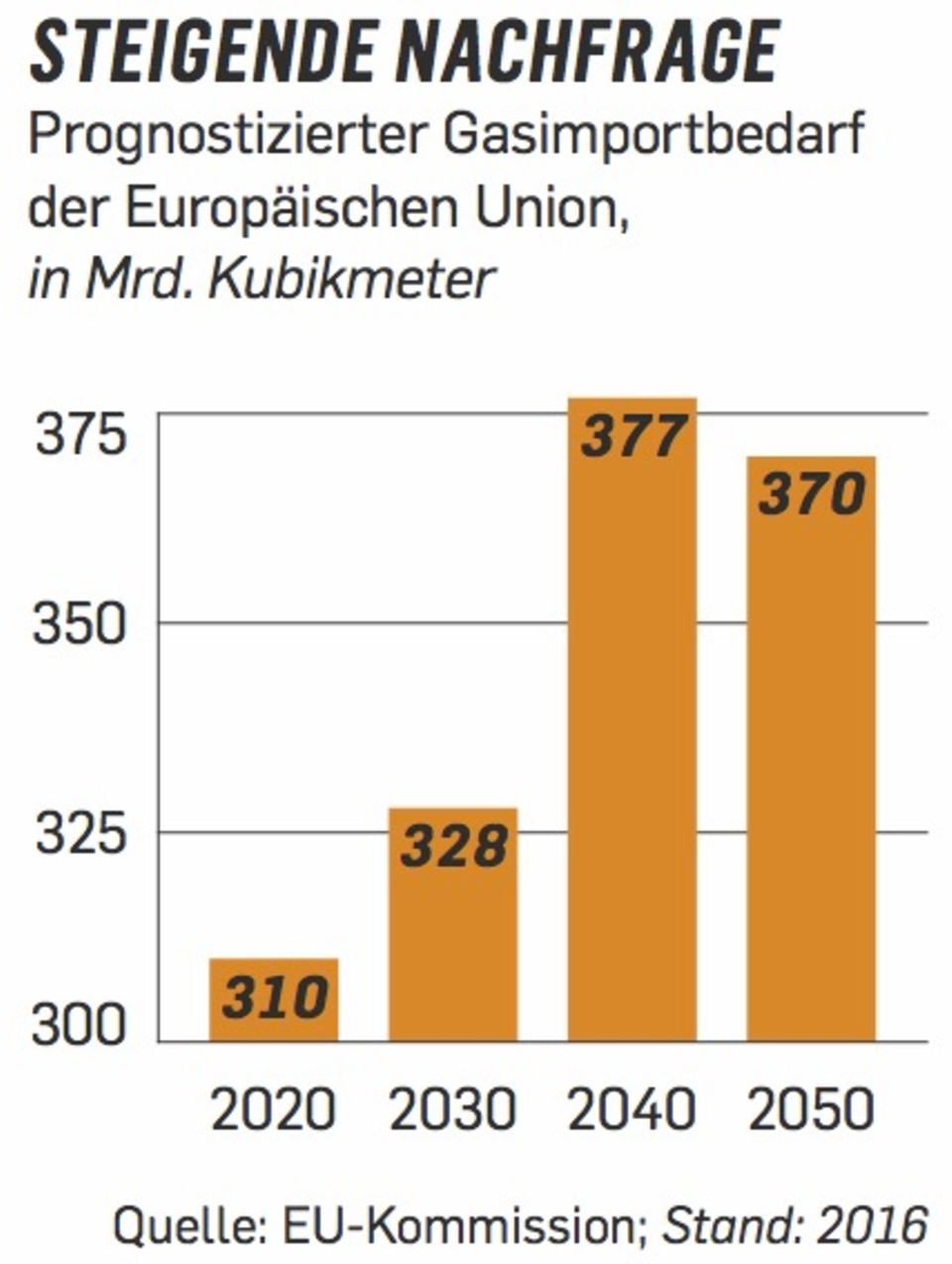

Es geht in diesem Streit um wesentlich mehr als um eine Pipeline für rund 10 Mrd. Euro. Im Zentrum steht die Frage, wie sich die EU künftig mit Erdgas versorgen wird – einer Energiequelle, die als zentral für den Übergang zu den erneuerbaren Energien gilt. Deutschland, das heute schon rund 40 Prozent seines Gasbedarfs mit Importen aus Russland deckt, und die EU werden für eine gewisse Zeit mehr davon brauchen, erst recht wenn der Kohleausstieg vorangetrieben wird. Zugleich wird in der Europäischen Union selbst immer weniger Gas gefördert. Das niederländische Gasfeld Groningen etwa, eines der größten der Erde, soll nach dem Willen der dortigen Regierung bis 2030 den Betrieb einstellen, weil die Region erdbebengefährdet ist.

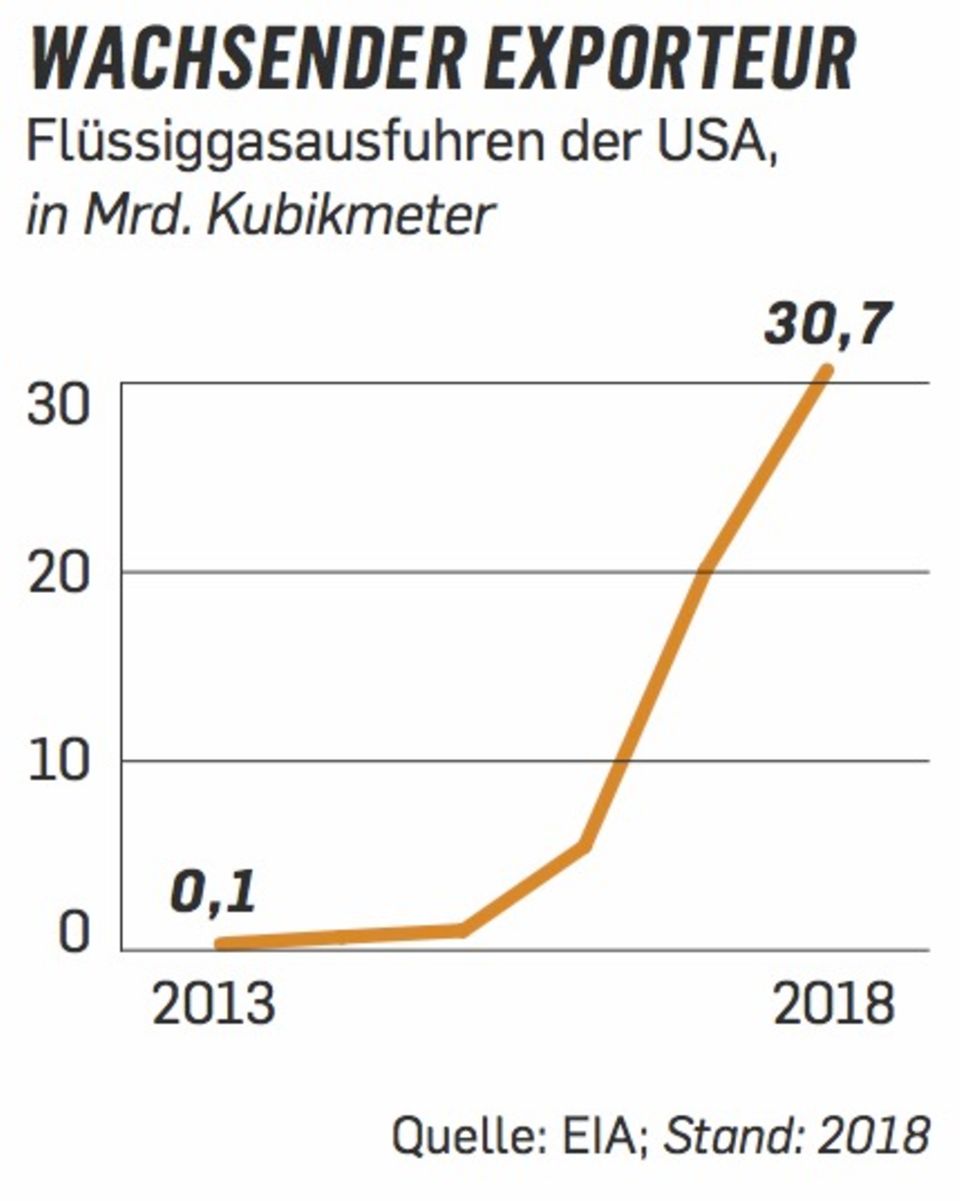

Es tut sich also eine Lücke auf, in die nun andere stoßen: von Osten her Russland, wo die größten Erdgasreserven der Welt lagern. Von Westen her die USA, die mit der Fracking-Methode in den vergangenen Jahren immer mehr Gas gefördert haben und es jetzt in verflüssigter Form verkaufen wollen – zunehmend auch nach Europa. Dazwischen steht Deutschland als größter Nachfrager des Kontinents.

„Geopolitisches Projekt“

Wenn Kanzlerin Angela Merkel über Nord Stream 2 spricht, betont sie gern, dass es sich um ein „wirtschaftliches Projekt“ handele. Suggerieren soll das, dass nur die beteiligten Unternehmen betroffen sind, also der russische Eigentümer Gazprom und westliche Firmen wie Uniper oder Wintershall, die den Bau finanzieren – Politik dagegen spiele hier keine Rolle. Das aber ist nicht nur deshalb unglaubwürdig, weil die Pipeline gleich neben Merkels heimischem Wahlkreis endet und sich die Kanzlerin seit ihrem Amtsantritt von einer Kritikerin zu einer der größten Befürworterinnen des Projekts gewandelt hat. Auch andere Wortmeldungen zeigen, dass es politische Implikationen gibt.

Quer durch die Ostsee

Richard Grenell etwa, Botschafter der USA in Berlin, drohte den an Nord Stream 2 beteiligten Unternehmen bereits mehrfach mit harten Sanktionen . Anfang des Jahres unterstützte die französische Regierung zur Überraschung der Deutschen eine EU-Richtlinie, die das Projekt bedroht hätte, und löste damit hektische Aktivität im Kanzleramt aus. In Polen und der Ukraine wird die Pipeline lautstark kritisiert, Regierungschefs und ihre Einflüsterer quer durch die EU sind für oder gegen die Röhre unterwegs. Und auch bei der anstehenden Europawahl geht es um die Pipeline: Sollte der CSU-Politiker Manfred Weber Präsident der EU-Kommission werden, will er alles tun, um den Bau der Leitung noch zu verhindern . „Nord Stream war immer ein geopolitisches Projekt“, sagt der frühere russische Vize-Energieminister und heutige Oppositionelle Wladimir Milow.

Nord Stream 2 ist, wie der Name schon sagt, das Folgeprojekt einer bereits bestehenden Gasleitung. Seit 2011 gibt es die Ostseepipeline Nord Stream, die im Grunde den gleichen Weg nimmt wie ihr jetzt geplanter zweiter Teil. Auch damals gab es Gegner und Befürworter – unter Letzteren tat sich besonders Gerhard Schröder hervor, der sich nach dem Ende seiner Kanzlerschaft als Energielobbyist im Auftrag des Pipelinekonsortiums um den russischen Gaskonzern Gazprom verpflichten ließ.

Seitdem aber ist viel passiert. Russland hat sich vom strategischen Partner der EU zu einem offenen Gegner entwickelt, der die Krim annektiert, EU-kritische Parteien gefördert und mutmaßlich Mordanschläge auf britischem Boden beauftragt hat. Das macht es den Amerikanern leicht, den Konflikt um Nord Stream als geopolitisches Problem darzustellen . Die Pipeline, so US-Präsident Donald Trump, mache Deutschland zu einem „Gefangenen Russlands“. Der Ausweg aus dieser Abhängigkeit: Flüssiggasimporte aus Amerika.

Berlin, Mitte Februar. Im holzvertäfelten Eichensaal des Bundeswirtschaftsministeriums sitzen unter gewaltigen Leuchtern vier Dutzend Energieexperten und diskutieren an langen Tischen über LNG – das Kürzel steht für Liquefied Natural Gas. Vertreter amerikanischer Flüssiggasverbände und Exportfirmen treffen auf deutsche Manager, am Kopfende thronen Wirtschaftsminister Peter Altmaier und der US-Vizeenergieminister Dan Brouillette. Ein Beamer strahlt das Motto des Treffens an die Wand: „LNG import market Germany: potential and opportunities“.

Die Konferenz ist das Kontrastprogramm zu den Sanktionsdrohungen des US-Botschafters Grenell, die gerade erst ein paar Wochen zurückliegen. Wo der Diplomat polterte, lockt Brouillette nun mit den „unglaublichen Chancen“, die der Import von amerikanischem Flüssiggas für Europa biete. Die Abhängigkeit von Russland stelle eine „strategische Verwundbarkeit“ dar, erklärt der US-Vizeenergieminister. Vor drei Jahren haben die Amerikaner mit dem Export von Flüssiggas begonnen, seitdem haben sie LNG in insgesamt zehn EU-Staaten geliefert, die Brouillette nun der Reihe nach aufzählt. „Aber ein Land fehlt“, sagt er dann: Deutschland.

Nachdem die Amerikaner über Jahrzehnte selbst auf Energieimporte angewiesen waren, wollen sie nun als Exporteur die Weltmärkte aufrollen. An der US-Südküste am Golf von Mexiko nahmen die ersten LNG-Terminals, in denen das Erdgas verflüssigt und auf Tanker verladen wird, Anfang 2016 den Betrieb auf. Allein in diesem Jahr soll die Exportkapazität durch die Eröffnung mehrerer neuer Terminals in etwa verdoppelt werden – und zwar um 55 Milliarden Kubikmeter, die Kapazität von Nord Stream 2.

„Wir haben gerade erst angefangen“, sagt Vize-Energieminister Brouillette – ein Satz, wie ihn auch sein Präsident herausposaunen könnte, der im Sinne seiner America-first-Agenda „Energiedominanz“ der USA anstrebt. Der US-Präsident ist es auch, der sich persönlich für den Export von mehr US-Flüssiggas nach Europa einsetzt. Als der transatlantische Handelskrieg um Autozölle im vergangenen Sommer eskalierte, schloss Trump in letzter Sekunde einen Handel mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker. Die US-Regierung ließ ihre geplanten Strafzölle auf Autoimporte vorerst fallen. Im Gegenzug sagte Juncker zu, dass die Europäer mehr Soja aus den USA abnehmen – und mehr Terminals bauen, um Flüssiggas aus den USA zu importieren. Ein ungewöhnlicher Deal, aber ein Deal mit Folgen: Nach Daten der Analysefirma Platts Analytics lieferten US-Exporteure im Dezember und Januar bereits vier Mal so viel LNG nach Europa wie ein Jahr zuvor.

Das aber kollidiert mit den Interessen Russlands. Für Moskau sind Energieexporte geradezu überlebenswichtig. Öl und Gas stellen mehr als die Hälfte aller Ausfuhren des Landes und garantieren einen Großteil der Staatseinnahmen. Eine große Rolle spielen dabei Infrastrukturprojekte wie Nord Stream: Da Gas bisher nur unter hohem technischem Aufwand in flüssiger Form per Schiff transportiert werden kann, hat der Exporteur einen Vorteil, der per Pipeline liefern kann. Der Kreml umwirbt deshalb den Westen, indem er Strippenzieher wie Schröder oder den finnischen Ex-Premier Paavo Lipponen anheuert. Gazprom lässt derweil den Werbepartner Schalke 04 mit dem Spruch „Sichere Energie für Europa“ Propaganda für Nord Stream 2 machen.

Die ausgebootete Ukraine

Energie ist immer auch Politik. Ausfuhren helfen dabei, Druck auf Nachbarländer auszuüben und Devisen ins Land zu bekommen. Die erste Nord-Stream-Pipeline trieb Russland voran, als sich nach der Jahrtausendwende das Verhältnis zur Ukraine verschlechterte. Das Nachbarland war bis zu diesem Zeitpunkt der wichtigste Transitstaat für russische Erdgaslieferungen nach Westen gewesen und hatte damit ein Faustpfand in der Hand: Kiew konnte Gebühren kassieren und wurde strategisch gebraucht.

Das soll sich jetzt endgültig ändern. „Es wird oft argumentiert, dass die Tarife für den Transport durch die Nord-Stream-Pipeline günstiger seien als beim Transport durch die Ukraine“, sagt der russische Oppositionspolitiker Wladimir Milow. „Aber das wichtigste Ziel des Projekts ist es, die Ukraine als Land für den Gastransit loszuwerden.“ Durch die Ukraine strömten 2018 knapp 86,8 Milliarden Kubikmeter Erdgas nach Westen. Die Leitungen sind auf eine Norm von 110 Milliarden Kubikmeter ausgelegt – was exakt der gemeinsamen Kapazität von Nord Stream 1 und 2 entspricht.

Dass die Ukraine ausgebootet werden soll, bringt auch EU-Staaten wie Polen gegen das Projekt auf. Viele Länder in Mitteleuropa fürchten, unter die Räder zu kommen, wenn Russland und Deutschland den Gashandel unter sich ausmachen – und keine Transitstaaten mehr brauchen.

Ihren bisher größten Erfolg erreichten die Nord-Stream-Gegner Anfang Februar: Überraschend erklärte die französische Regierung, sie werde Pläne der EU-Kommission für eine neu gefasste Gasrichtlinie unterstützen. Die sah vor, dass Unternehmen nicht gleichzeitig die Produktion von Gas und dessen Transport in die EU kontrollieren dürfen, wie es bei Gazprom mit Nord Stream der Fall ist. Als die französischen Pläne bekannt wurden, brach im Kanzleramt Nervosität aus. Auf den letzten Drücker erreichten die Deutschen, dass sie im Fall von Nord Stream 2 für die Durchsetzung der EU-Regulierung zuständig sind. Trotzdem wird die neue Richtlinie dazu führen, dass Gazprom anders als geplant nicht zugleich der Eigentümer der Pipeline-Infrastruktur und der einzige Gaslieferant sein kann. „Deutschland kann nichts aushandeln, was von den Regeln der Gasrichtlinie abweicht“, sagt ein EU-Beamter.

Umso mehr stellt sich die Frage, ob Europa die neue Pipeline, von der bereits rund 1000 der insgesamt 1200 Kilometer Rohrleitung gebaut sind, überhaupt braucht. Während das Konsortium und die Bundesregierung mit dem steigenden Importbedarf argumentieren, gibt es auf der anderen Seite auch viele Skeptiker. Georg Zachmann, Ökonom des Brüsseler Bruegel-Instituts, gehört zu ihnen. Er rechnet vor, dass selbst ein extrem steigender Gasbedarf der EU mit den bestehenden Pipelines und Flüssiggasterminals zu bewältigen wäre. „Es ist zwar denkbar, dass die Erdgasnachfrage über einen Zeitraum von drei bis vier Jahren bestehende Importkapazitäten übersteigt“, sagt Zachmann. „Aber deshalb braucht man keine Pipeline, die 10 Mrd. Euro kostet.“

Aufträge für Putin-Freunde

Auch in Russland selbst ist das Pipelineprojekt durchaus umstritten. Im Mai 2018 erschien eine Studie zweier Analysten der halbstaatlichen Sberbank, des größten russischen Finanzinstituts. Die Autoren gehen Gazprom darin frontal an. Ihr Vorwurf: Pipelineprojekte wie Nord Stream dienten nicht den Anteilseignern des Unternehmens, sondern vor allem den Auftragnehmern, die für Bau und Material verantwortlich sind.

Die Ostseepipeline und andere Vorhaben seien „zutiefst wertvernichtende Projekte, die in den kommenden fünf Jahren fast die Hälfte aller Investitionen von Gazprom auffressen werden“, heißt es in dem Papier. Dabei geht es vor allem um Bauprojekte auf russischem Territorium, also etwa die Zulieferpipelines, die Nord Stream ans russische Netz anschließen. Die Sberbank-Autoren kommen zu dem Schluss, dass die Aufträge dafür ohne Ausschreibung und überteuert vergeben wurden. Einer der beiden Analysten wurde nach der Veröffentlichung entlassen.

Das Pikante: Bei den Aufträgen kamen vor allem zwei Bauunternehmen zum Zuge, die dem Umfeld Wladimir Putins zugerechnet werden – Stroygazmontazh von Arkadi Rotenberg, einem ehemaligen Judopartner des Präsidenten, und Stroytransgaz von Gennadi Timtschenko, der als enger Freund Putins gilt. Beide sind von den Sanktionen betroffen, die die USA nach der Krim-Annexion verhängten.

Auch deshalb misstrauen die Amerikaner dem Pipelinebau. Zuletzt aber hat sich der Ton zwischen Berlin und Washington gemildert. Ein möglicher Grund: Die Bundesregierung macht neuerdings Ernst mit dem Bau eines oder mehrerer Terminals, über die auch amerikanisches LNG importiert werden könnte.

In Wilhelmshaven ist von einem LNG-Terminal heute noch nicht viel zu sehen – nur eine vom Wind zerzauste Fahne mit dem Logo der DFTG, der Deutschen Flüssigerdgas Terminal Gesellschaft. Sie weht in Sichtweite des Jade Weser Ports am nördlichsten Ausläufer von Wilhelmshaven, vor dem versperrten Zugang zu einer Betonbrücke, die wie eine Strandpromenade 1,3 Kilometer in den Jadebusen hinein ragt. Es ist ein anderes Stück Küste für ein anderes Energieprojekt. Die Eon-Abspaltung Uniper, die auch am Nord-Stream2-Projekt beteiligt ist, plant hier eine Anlage, durch die ab 2022 Gas ins Netz gepumpt werden kann. Geschätzte Kosten: 400 bis 450 Mio. Euro.

Über das Gelände führt Eberhard Lange, Ex-Geschäftsführer der DFTG und ein Veteran der deutschen Gaswirtschaft. Lange hat in den 80er-Jahren erlebt, wie die damaligen Gasriesen Ruhrgas und Gelsenberg hier an der Zufahrt zur Deutschen Bucht ein Terminal für algerisches Gas gebaut werden sollte. Die Pläne scheiterten – genau wie ähnlich gelagerte Verhandlungen in den 90er-Jahren. Im neuen Jahrtausend, als der damalige Eon-Chef Wulf Bernotat von einer „wichtigen Ergänzung“ zum Pipelinegas sprach, platzte ein weiterer Anlauf auf den letzten Drücker, weil sich Eon lieber an einem neuen LNG-Terminal in Rotterdam beteiligte. In Wilhelmshaven stehen auf der 84 Hektar großen Brachfläche, die immer noch der DFTG gehört, heute Hochsitze für den Jagdpächter.

Lange, der eigentlich schon in Rente ist, aber jetzt als Berater das Projekt von Uniper begleitet, vergleicht die Bedeutung von Flüssiggas in Deutschland mit einer Sinuskurve. In der jüngeren Vergangenheit geriet LNG vor allem immer dann in den Fokus, wenn es Ärger mit Russland gibt. So geschah es bei den russisch-ukrainischen Gaskrisen nach 2006, ebenso nach der Annexion der Krim 2014.

Gerangel zwischen LNG-Projekten

Während die östlichen EU-Staaten ihre LNG-Infrastruktur bereits massiv ausgebaut haben, um die Abhängigkeit von Russland zu mildern, ziehen die Deutschen erst jetzt nach. Gleich an mehreren Standorten laufen inzwischen konkrete Planungen für einen LNG-Anleger – angetrieben von der Politik, die Flüssiggas als wichtigen Baustein betrachtet, um die Bezugsquellen zu diversifizieren. In Stade an der Elbe kooperiert die örtliche Terminalgesellschaft mit dem US-Chemiekonzern Dow Chemical, der dort ein großes, energieintensives Werk betreibt. Bei der Abgabe eines Förderantrags in Berlin war auch US-Botschafter Grenell anwesend. Für ein Projekt in Brunsbüttel an der Elbmündung hat sich ein Konsortium um den niederländischen Gasnetzbetreiber Gasunie und die Hamburger Tanklagerfirma Oiltanking gebildet. In Brunsbüttel hat sich der Energiekonzern RWE bereits Zugriff auf einen Großteil der Kapazität gesichert.

Welche und wie viele der Projekte tatsächlich umgesetzt werden, wird sich in den kommenden Monaten entscheiden. Derzeit läuft hinter den Kulissen noch ein Gerangel zwischen den Standorten – mit Vorteilen für Deutschlands einzigen Tiefwasserhafen Wilhelmshaven, wie die niedersächsische Bundestagsabgeordnete Siemtje Möller sagt, die die LNG-Planungen im Norden seit Langem eng begleitet. Um den Betreibern die Investitionsentscheidung zu erleichtern, hat Wirtschaftsminister Altmaier zuletzt auch eine wichtige Entscheidung getroffen: Die Kosten für den Anschluss der Terminals an das bestehende Gasfernleitungsnetz an Land müssen nun nicht von den Investoren bezahlt werden, sondern können auf die Verbraucher umgelegt werden. Darüber hinaus winkt die Bundesregierung mit weiteren Subventionen.

Denn Flüssiggas ist, nachdem es gefördert, verflüssigt, transportiert und dann in den gasförmigen Zustand zurückverwandelt wurde, deutlich teurer als Pipelinegas. In Großbritannien und Spanien lag der Spotpreis für Flüssiggaslieferungen im vergangenen Jahr im Schnitt bei mehr als 8 Dollar für eine Million British Thermal Units, eine Vergleichseinheit für den Verbrauch von Erdgas. Der Importpreis für russisches Pipelinegas in Deutschland hingegen machte nur 6,60 Dollar aus.

„Wir rechnen Spitz auf Knopf“, sagt Uniper-Projektleiter Niels Fenzl. Ziel sei es, ein „möglichst effizientes Projekt“ zu planen und wirtschaftlich „möglichst nahe an den schwarzen Bereich heranzukommen“. Als Anschub seien dennoch Fördermittel nötig.

In Wilhelmshaven wird daher viel getan, um die Kosten zu drücken. Es ist keine Anlage an Land geplant, sondern ein schwimmender Terminal an der bereits bestehenden Seebrücke – laut Fenzl die „wirtschaftlichste und schnellste Lösung“. Das Flüssiggas kann an Bord von Spezialschiffen, sogenannten Floating Storage and Regasification Units (FSRU), wieder in den gasförmigen Zustand gebracht und dann über Rohre direkt ins Netz gepumpt werden – ohne aufwendige Tanks zur Speicherung, die bei einem herkömmlichen Terminal den größten Kostenblock ausmachen.

Darüber hinaus hat sich Uniper für das Projekt mit einem Partner zusammengetan, der einen Großteil des Investitionsbedarfs übernimmt. Die japanische Reederei MOL soll das rund 300 Mio. Euro teure Terminalschiff finanzieren und betreiben. Uniper sieht seine Aufgabe vor allem darin, das Projekt zu entwickeln. Mit dem US-Energiekonzern Exxon Mobil wurde bereits ein Vorvertrag für LNG-Lieferungen geschlossen. Denkbar ist zudem, dass auch der weltgrößte Flüssiggasexporteur Katar einsteigt. Entsprechende Signale sandte der katarische Botschafter in Berlin, als er Ende November mit einer Delegation zu Besuch in Wilhelmshaven war.

Der russisch-amerikanische Kampf um den europäischen Gasmarkt ist noch nicht entschieden. Trump und seine Regierung sehen die Gasfrage als Teil ihres großen Handelsstreits und fordern die Europäer bei jedem Treffen auf, mehr bei ihnen zu kaufen. Moskau und Gazprom hingegen setzen eher da rauf, einfach Fakten zu schaffen. Eine Pipeline, die einmal liegt, muss ja irgendwie genutzt werden. Ob sich die Anlagen wirtschaftlich kurzfristig rechnen, ist dabei zweitrangig – man denkt eher in Jahrzehnten.

Noch ist nicht klar, welche Methode am Ende besser funktionieren wird: das diskrete Politikernetzwerk der Russen oder der unverhüllte Druck der USA. Bei Nord Stream jedenfalls glauben sie, dass die Attacken der Amerikaner eher kontraproduktiv sind, und verweisen darauf, dass laut Umfragen eine Mehrheit der Deutschen Nord Stream 2 schon heute für richtig halte. „Noch eine Dosis Grenell und eine halbe Dosis Trump“, sagt ein Mitarbeiter, „dann haben wir hier eine Zustimmung von 100 Prozent“.

Der Beitrag ist in Capital 04/2019 erschienen.