„Treffen die Eltern binnen eines Monats nach der Geburt des Kindes keine Bestimmung, so erhält das Kind einen in alphabetischer Reihenfolge aus den Namen (Absatz 1 Satz 1 Nummer 1) beider Elternteile gebildeten Doppelnamen.“ § 1617 Abs. 4 BGB

Wenn Herr Müller und Frau Schmidt heirateten, hörte beim Namen der Spaß auf. Einigten sich beide auf den Ehenamen Müller-Schmidt oder auch Schmidt-Müller, schritt die Verwaltung ein. Geht nicht. Nur einer darf einen Doppelnamen tragen. Und der Nachwuchs? Entweder Müller oder Schmidt. Ein Namensrecht, so restriktiv und albern wie in kaum einem anderen Land.

So war es bis vor wenigen Wochen. Am 1. Mai aber hat Deutschland sich aufgerafft, das 50 Jahre alte, überholte Namensrecht zu ändern und mehr Vielfalt zu erlauben. Die Initiative stammt noch aus der Feder des früheren Bundesjustizministers Marco Buschmann (FDP) und ist nun als eines der letzten Ampel-Gesetze in Kraft getreten. Wichtigste Errungenschaft: der Doppelwhopper. Ab sofort können Mann, Frau und der Nachwuchs Doppelnamen tragen – mit oder ohne Bindestrich. Längere Bandwurmnamen sind aber tabu, zwei sind die Höchstgrenze. Neu ist auch, dass Scheidungs- und Stiefkinder nun eine Namensänderung von Mutter oder Vater unkompliziert für sich übernehmen können. Volljährige Kinder können einfacher vom Nachnamen eines Elternteils zum Nachnamen des anderen Elternteils wechseln.

Antiquiertes Namensrecht

Der Weg dorthin war beschwerlich. Bis 1957 galt: Die Ehefrau hieß wie der Mann, so befahl es das BGB seit 1900. Das änderte sich erst grundlegend mit der Familienrechtsreform 1976. Ehepaare durften sich auf einen gemeinsamen Familiennamen einigen, Doppelnamen waren für eine Partei möglich. Doch dann der Rückschlag: Konnten sich die künftigen Eheleute nicht einigen, war der Name des Mannes gesetzt. Erst 1991 entschied das Bundesverfassungsgericht, dass der Zwang zum männlichen Nachnamen gegen den Gleichheitsgrundsatz verstößt. Familienname durfte nun auch der Name der Frau allein sein. Nach gut vier Jahrzehnten galt die Gleichberechtigung nun auch beim Standesamt.

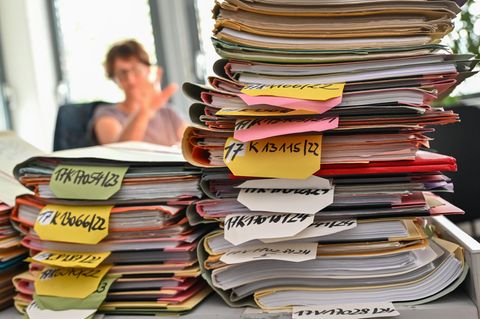

Doch die Namensrechtsreform 1994 blieb auf halber Strecke hängen. Den Doppelnamen durfte nach wie vor nur einer von beiden annehmen, da man eine zu hohe Mehrbelastung der Verwaltung fürchtete.

Zeit also für neue Namensvielfalt. Denn laut einer Studie der Gesellschaft für deutsche Sprache, deren aktuellste Daten von 2018 stammen, entscheiden sich 75 Prozent der Ehepaare noch immer für den Namen des Mannes. Als Gründe dafür geben sie an: Der Name des Mannes sei schöner, attraktiver oder seltener.

Testurteil sehr gut