Fritten, Burger, Cola: Ein typisches Fastfood-Menu – millionenfach verkauft – wird mit viel Papier auf dem Tablett serviert. Das Brötchen eingewickelt oder im Behälter aus Karton, Getränke in Bechern aus Pappe. Allein die umsatzstärkste Kette McDonald‘s produziert jährlich eine Abfallmenge von mehr als 30.000 Tonnen Papier und 10.000 Tonnen Leichtstoffverpackungen (Zahlen aus dem Jahr 2021). Mehr als drei Millionen Deutsche besuchen die Filialen mindestens einmal pro Woche. Die Ketten selbst sparen vor allem beim Plastik, „das der Umwelt schadet“ – verbunden mit medienwirksamen Kampagnen, die den Weg zu mehr Nachhaltigkeit säumen. Schließlich achten auch Anleger darauf immer mehr.

So verzichtet McDonald’s Deutschland seit April 2023 auf die Plastikdeckel bei allen Getränken und ersetzt sie durch Pappdeckel für Außer-Haus-Verzehr. 560 Tonnen Plastik pro Jahr will man so einsparen. Papier gibt es auch für Eiskaffee und Smoothies. Salat wird schon seit 2021 nur in der Papierbox verkauft. Und gemäß der seit Januar gesetzlich auferlegten Mehrwegpflicht steht für Kalt- und Heißgetränke und Eis auch Mehrwegbehälter bereit. Aber überwiegend setzt die Systemgastronomie für eine grüne Bilanz auf Papier und dessen Recycling: Drinnen fordern Tablettstationen zur Wertstofftrennung auf – und auch draußen soll über Pilotprojekte hinaus mehr Take-away-Einweggeschirr ein zweites Leben bekommen.

Eine neue EU-Verordnung droht nun nicht nur diese Anti-Littering-Strategie zu durchkreuzen. Brüsseler Pläne gegen Europas Müllberge können gut und gerne als Frontalangriff auf das Kernmodell des Fastfood-Geschäfts gesehen werden. Dem schnell servierten und fix zu entsorgenden Massengeschirr aus Papier droht – zumindest in den vier Wänden der Schnellrestaurants – bis 2030 ein Verbot. Die Umstellung in der Ende 2022 vorgestellten EU-Verpackungsverordnung würde etwa das halbe Geschäft von Take-aways wie Burger King betreffen.

Brüssel möchte gerne den Rohstoffbedarf senken – und will solch „überflüssige Verpackung“ wie Pommes-Schalen und Burger-Boxen durch Mehrweglösungen, dann aus Kunststoff, Glas oder Keramik, ersetzen. Denn für Verpackungsmaterial werden die meisten Primärrohstoffe verwendet, heißt es: 40 Prozent der Kunststoffe und 50 Prozent des Papiers in der EU. Der bisherigen Richtlinie ist es in 30 Jahren nicht gelungen ist, die Umweltschäden aus Verpackungen zu mindern. Zu viele Hüllen sind überflüssig oder landen im Restmüll, irreführende Etiketten erschweren eine saubere Trennung. Die Novelle will durch höhere Wiederverwendung und Recycling das Aufkommen um 37 Prozent reduzieren – gemessen an einem Szenario des Nichtstuns.

Europas Müllberg wächst weiter

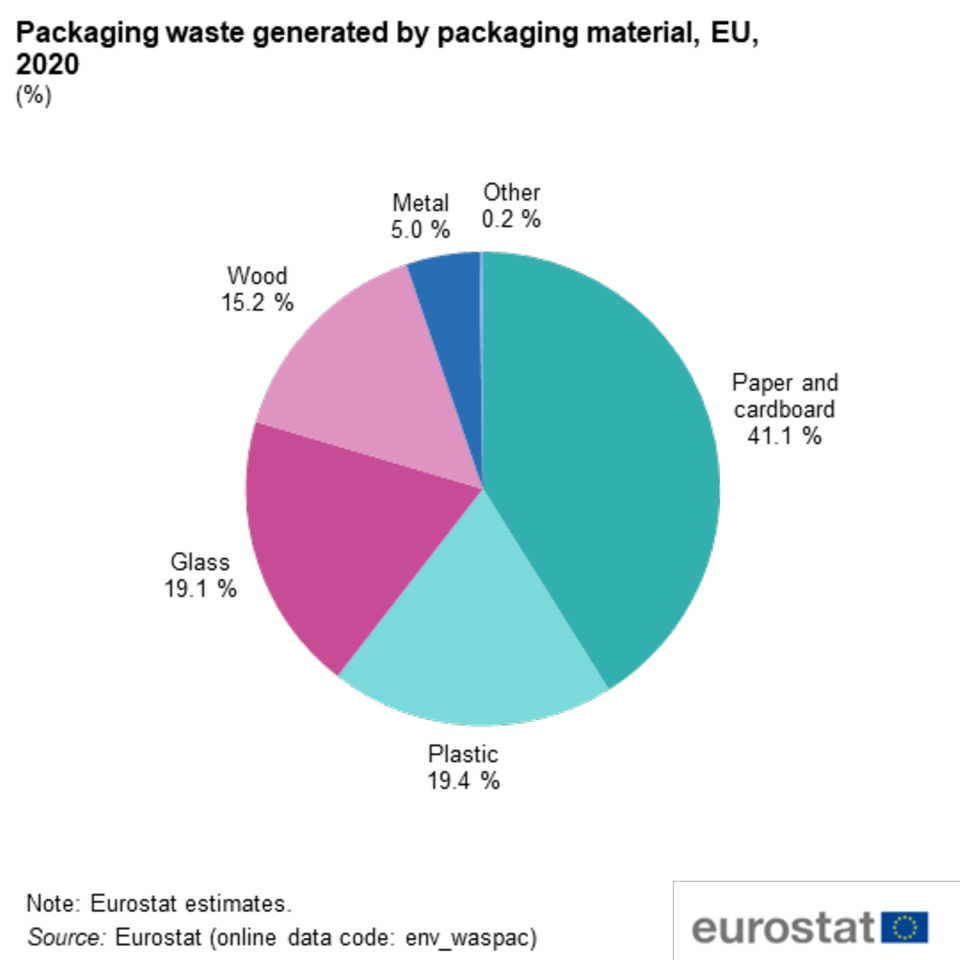

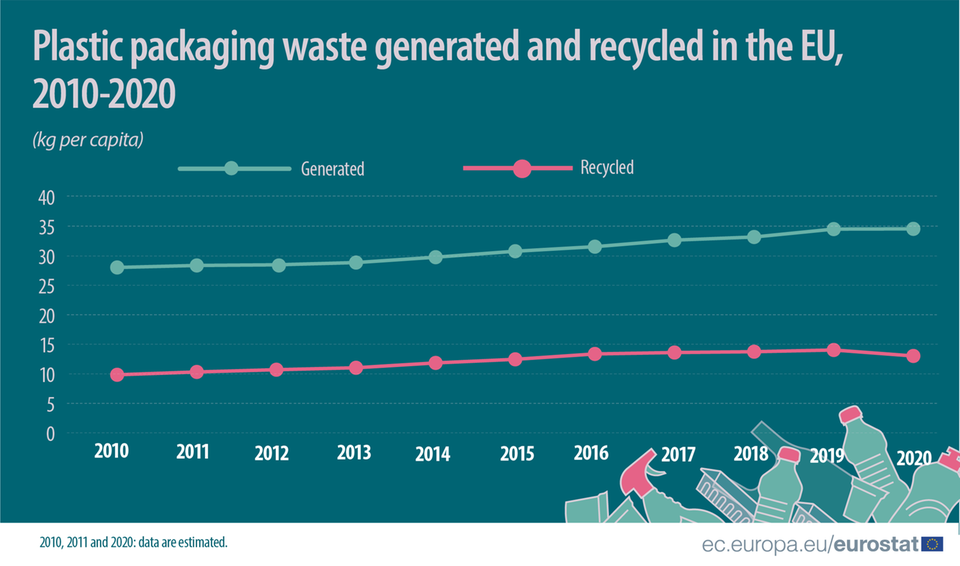

Papier und Pappe machten 2020 rund 40 Prozent des knapp 80 Millionen Tonnen großen Verpackungsmüllbergs in der EU aus, Plastik knapp 20 Prozent. Von den insgesamt rund 80 Prozent zur Wiederverwertung gesammelten Abfällen (Rücklaufquote) wurden 64 Prozent recycelt – wobei die Recyclingquote für Papierverpackungen laut Eurostat mit 81,5 Prozent weit über der für Plastikhüllen mit 37,6 Prozent lag. Jährlich 178 Kilogramm Verpackungsmüll pro Kopf häufen Europas Bürger an. Dabei liegt Papier mit mehr als 70 Kilo vorne, vor Plastik und Glas mit je etwa 35 Kilo – der Trend weist seit 2017 wieder nach oben, was vermutlich die neue Gewichtung in Brüssel zugunsten von Mehrweg beeinflusst hat.

Antonio D’Amato sieht in Papierabfällen hingegen keinen Müll. „Abfall erweist sich als wertvolle Ressource, sofern er in einem effizienten Managementprozess geführt und in einem geschlossenen Kreislaufsystem wiederaufbereitet wird,“ sagt der CEO der italienischen Seda-Gruppe. Papier und Karton könnten heute wirtschaftlich bis zu 25-mal wiederverwertet werden, betont er – wenn der Wertstoff kontinuierlich dem Recycling zugeführt werde. Der Neapolitaner sitzt auch der European Paper Packaging Alliance (EPPA) vor und steht damit an der Speerspitze der Lobby der Papierverpackungsindustrie gegen das Brüsseler Vorhaben.

Die Beutel, Becher, Faltschachteln und Runddosen des europäischen Marktführers Seda – etwa für Müsli, Eis, Tiefkühlspinat oder Kaffee – sind vornehmlich aus Papier und Karton gefertigt. Da sie unmittelbar mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, erfordern Hygienestandards und Produktschutz eine dünne Beschichtung aus Kunststoff, die im Altpapier aber recycelt werden kann. Acht Milliarden Pappbecher pro Jahr sind das wichtigste Produkt des inhabergeführten Mittelständlers mit etwa 800 Mio. Euro Umsatz. Der nachwachsende Rohstoff, betont Seda, stamme ausschließlich aus nachhaltig zertifizierter Forstwirtschaft der nördlichen Hemisphäre, vor allem in Europa und Nordamerika.

Kulturkampf zwischen Einweg und Mehrweg

Um den europäischen Verband EPPA, Seda und deren wichtigsten Kunden aus der Schnellgastronomie und Catering-Unternehmen – darunter auch Ketten wie Starbucks und Tchibo – hat sich ein Zweckbündnis formiert, das nun Sturm läuft gegen das Vorhaben der EU-Kommission. Seine zentrale Botschaft: Ein unsinniges Verbot würde nur mehr Kunststoff in Umlauf bringen und Umweltschäden erhöhen. Wie bereits im Getränkehandel um Einweg-PET- und wiederverwendbare Glasflaschen entspinnt sich ein heftiger Kulturkampf auch darum, was die umweltfreundlichste Verpackung solider Nahrungsmittel ist.

So verortet der Seda-Chef die Novelle und ihr Verbot von Einweggeschirr in Gaststätten ins Reich der puren Ideologie. Habe nicht die bisherige Zusammenarbeit von EU-Institutionen, Mitgliedstaaten und Industrie die weltweit nachhaltigste Kreislaufwirtschaft hervorgebracht – und maßgeblich zur Reduktion von CO2-Emissionen beigetragen? Auch Seda habe fortlaufend in Innovationen und neuartige papierbasierte Materialien investiert, um Plastik – wo immer möglich – in Lebensmittelverpackungen zu ersetzen. Der hohe Anteil von Papier an den heutigen Materialien habe den schlichten Grund, dass es am nachhaltigsten einer Wiederverwertung zugeführt werden könne.

In dem Vorschlag der Kommission sieht D’Amato nun eine radikale Abkehr von diesem Pfad. „Es droht die Gefahr, dass wir die Errungenschaften der letzten drei Jahrzehnte aufs Spiel setzen. Ideologisch motiviert, droht der Mehrwegansatz das Recycling zu untergraben, insbesondere in Bezug auf Lebensmittelverpackungen.“ Neben so grundsätzlichen Einwänden führen die Einweghersteller vor allem für Schnellrestaurants wissenschaftliche Evidenz zum Umweltschutz ins Feld und warnen – unter Verweis auf Studien und Gutachten zur Ökobilanz von Speisen- und Getränkebehältern – vor Irrwegen. Einzelne Akteure in Brüssel gäben auf solche Studien aber „durchaus verblüffende Antworten“, so D’Amato, im Sinne von: „Wissenschaftliche Befunde sind uns egal, wir haben ein politisches Ziel!“

Aussage gegen Aussage

Während Verfechter der Novelle jährliche Einsparungen von Wasser und schädlichen Klimagasen (THG) im Volumen von Kroatiens Fußabdruck in Aussicht stellen, hält das Team Papierverpackungen dagegen, der Trend zu Mehrweg produziere über die Lebenszyklen von Herstellung bis Entsorgung den größeren Umweltschaden – gemessen an THG, Wasserkonsum und dem kumulativen Energieaufwand als ökologischen Hauptkriterien. „Aktuelle Lebenszyklusanalysen von Einweg- und Mehrwegverpackungen in Schnellrestaurants zeigen, dass der CO2-Fußabdruck von Mehrwegverpackungen zweimal so hoch ist wie der von papierbasierten Einwegverpackungen“, sagt der Seda-CEO, „der Wasserverbrauch sogar dreimal so hoch“.

Dem zugrunde liegt der Befund des dänischen Consulting-Instituts Ramboll, das sich als unabhängig bezeichnet, und in anderen Angelegenheiten auch die EU-Kommission berät. Speziell im Auftrag der Papierverpacker und zugeschnitten auf Abläufe in Schnellrestaurants vergleicht die Studie den Gebrauch von Pappgeschirr und Plastikbesteck, und hebt bei letzterem vor allem auf den Aufwand für das Sammeln, Spülen und Trocknen ab. Sie beruft sich dabei auf neuere Daten der Papierverarbeitung, die in andere Studien bisher nicht eingegangen seien. Gegen Mehrweg als Königsweg zur Zirkularität spricht sich auch ein Gutachten von Kearney zum Informellen Essenssektor (IEO) im Außer-Haus-Konsum aus.

Im anderen Lager kommt eine von der Stiftung Initiative Mehrweg (SIM) beauftragte Studie bei Fraunhofer-Experten (2022) zu dem Schluss, dass beispielsweise „Mehrwegbecher im Median etwas besser abschneiden als Einweg“, wobei in den Sammlungs- und Spülvorgängen unterschiedliche Umlaufzahlen und Materialien betrachtet worden seien. Davor hatte schon 2019 eine Untersuchung des Umweltbundesamts (2019) eingeschränkt, der Gebrauch von Kunststoffbechern weise niedrigere THG auf – wenn über Rücknahmelogistik und Konsumentenverhalten ein Mindestumlaufzahl erreicht und mit Ökostrom gespült werde.

Fallbeispiel Frankreich

In Frankreich wird im Kleinen durchexerziert, was die EU im Großen plant. Paris verhängte 2020 ein Verbot von Pappgeschirr in etwa 40.000 Fastfood-Filialen, das seit Anfang des Jahres gilt. Obwohl früh Fotos von brandneuen Fritten-Boxen aus rotem Kunststoff zirkulierten, verläuft die Umsetzung offenbar zäh: Nach zwei Jahren Vorbereitung seien 90 Prozent der mehr als 1300 Filialen mit Mehrweggeschirr eingedeckt, erklärte McDonald’s im Mai. Die übrigen sollten nach Abschluss von Umbauarbeiten zu Ende 2023 gesetzeskonform sein. Nach offiziellen Angaben wurden in Frankeichs Schnellrestaurants vergangenes Jahr 20 Milliarden Einwegbehälter weggeworfen.

Aus Sicht des Papierherstellers D’Amato zeige „das Beispiel Frankreich, wie es nicht gemacht werden sollte“. In der Praxis erweise sich die Mehrwegpflicht als ineffektiv. So müssten Fast-Food-Ketten von zehn Gramm schweren Papierbechern auf 120 Gramm schwere Plastikbecher umsteigen, die dann lediglich 20- bis 25-mal gespült würden. Ein funktionierendes Recyclingsystem existiere nicht, die Behälter würden häufig mitgenommen – und vermutlich achtlos entsorgt. Zudem müsse mit Blick auf Hygiene besonders Takeaways, die bis zu hundert Mahlzeiten pro Stunde servierten, die Frage erlaubt sein, ob Mehrweggeschirr auch ordnungsgemäß gereinigt und getrocknet werde.

Auf Europa hochgerechnet beziffert der Firmenchef die Umstellungskosten – zum Nachrüsten mit Spülmaschinen oder für logistische Sammelsysteme – „summa summarum auf 15 bis 20 Mrd. Euro“. Zigtausende Franchisenehmer hätten Mehrkosten für Energie und Wasser. Das bleibe nicht ohne Folgen für die Preise. „Sämtliche führende Fast-Food-Ketten sehen die Umstellung als wirtschaftlich nicht vertretbar an“, klagt der Unternehmer, der eher für eine Regelung wie zuletzt in Deutschland plädiert.

Hierzulande müssen Imbissbetriebe und Restaurants seit Januar Mehrwegbehälter als Alternative zu Einwegbehältern aus Karton oder Plastik für Essen und Getränke zum Mitnehmen und bei der Anlieferung bereithalten. Wie das angenommen wird, ist noch nicht bekannt.

Pappbecher bleibt Spitzen-Litterer

So hart um den Erhalt der Pappkultur im „Eat-in“ der Fastfood-Ketten gekämpft wird, so deutlich bleibt der Pappbecher in der „Littering“-Hierarchie das oberste Ärgernis. Das wissen auch die Hersteller – und werben deshalb, um Verbote zu vermeiden, für eine höhere Sammelquote. Wohl ist die Recyclingrate für Papiermüll beachtlich – in Deutschland um die 80 Prozent. Doch ist das vor allem privaten Haushalten zu verdanken. Aus dem öffentlichen Raum, wo die Mülleimer überquellen, ist die Verwertungsquote weit geringer.

Unfassbare 320.000 Coffee-to-go-Becher werden laut Deutscher Umwelthilfe pro Stunde in Deutschland verbraucht. Die Fraunhofer-Studie etwa nimmt für Einwegbecher nur eine Rücklaufquote von 57 Prozent in die Verwertungssysteme an, weil Müll aus öffentlichen Papierkörben meist als Restabfall thermisch beseitigt wird. Mit verschiedenen Aktionen bemühen sich Verpackungsindustrie und Fastfood-Ketten daher bereits, ihre „Eat-in“-Kunden zu Wegwerf-Trennungsdisziplin vom Tablett zu bewegen, um die Recyclingquote auf 100 Prozent zu verbessern.

Spezielle Container sollen auch außerhalb der Restaurants an Littering-Hotspots zur korrekten Entsorgung von Pappbehältern einladen. In Fulda etwa wurde bei der Kommune ein Pilotprojekt gesponsert, um sortenrein zu sammeln und zu recyceln. Das soll weiter ausgerollt werden, sagt Andreas Helbig, Sprecher des Verbandes Pro-S-Pack, welcher die Lieferkette der Food-Service-Industrie umfasst. „Der Rohstoff ist langfaseriger Zellstoff und wertvoll. Wir wollen die Fasern zurückhaben.“

Auch Verpackungslobbyist D’Amato meint, statt sich zu beschweren, dass Menschen alles zumüllen, sei es „ebenso wichtig und zwingend, die Infrastruktur für die Abfalltrennung zu verbessern“. So mische die EU-Kommission sich in viele Aspekte des Lebens ein – aber EU-weit einheitliche Farbstandards für die Wertstofftrennung kämen ihr nicht in den Sinn. „Dabei wäre das ein einfacher Schritt zur Aufklärung der europäischen Verbraucher und effektiver als neue Verbote.“