Schon der Flur strahlt Macht aus. Ein weicher Teppich dämpft die Schritte auf dem Weg zu Ignacio Galáns Büro in der Firmenzentrale des Energiekonzerns in Madrid. Aquarelle von Staudämmen, Baustellen und Hochspannungsleitungen zieren die Wände. Auf der einen Seite des Flurs liegt das Esszimmer des 68-Jährigen, auf der anderen sein Büro. Fotos zeigen ihn dort mit den Mächtigen der Welt: UN-Chef Ban Ki Moon, zwei spanischen Königen – und Angela Merkel.

Herr Galán, viele Deutsche halten die Berliner Energiepolitik für komplettes Chaos: Milliardensubventionen, viel Widerstand in der Bevölkerung, ein stockender Netzausbau. Doch Iberdrola, einer der erfolgreichsten Konzerne Europas, investiert hier jetzt Milliarden in die Erzeugung von Windstrom. Wieso tun Sie sich das an?

IGNACIO GALÁN: Deutschland hat drei große Vorzüge: Sicherheit, Stabilität und Berechenbarkeit. Bei Ihnen macht der Staat ein Konzept für die Energiewende: Wie viel Energie brauchen wir? Welche Energieformen wollen wir haben? Wie setzen wir das um? Was kostet das? Wer bezahlt es? Ist all das einmal verankert, gibt es einen klaren regulatorischen Rahmen. Und auf diese Vorgaben können sich langfristig orientierte Investoren wie wir dann genau einstellen.

Bei uns in Deutschland ist das Bild anders. Auch Ihre Kollegen, die Energiemanager, beschweren sich gerne über die ihrer Ansicht nach unberechenbare Energiepolitik der Bundesregierung.

Die Kollegen sollen einmal nach Spanien kommen, dann wissen sie, was unberechenbar heißt. Die Großbank BNP Paribas veröffentlicht regelmäßig Berichte über die politischen und regulatorischen Risiken in Europa. Dort ist Spanien seit Jahren eines der Länder mit den größten Gefahren. Sobald der Strompreis mal steigt, suchen unsere Politiker hektisch irgendwelche Gegenmaßnahmen.

Auch bei uns gibt es immer wieder solche Debatten.

In Deutschland wird aber niemand so schnell nervös. Es gibt klare Vorgaben, und wir Unternehmen können dann unsere Pläne umsetzen. Wir sind nach Börsenwert Europas drittgrößter Stromversorger. 70 Prozent unserer Anteile werden von Fonds gehalten. Die suchen Verlässlichkeit und stabile Dividenden. Nichts brauchen wir weniger als Unsicherheit.

Bis vor drei, vier Jahren hatten wir in Deutschland große technische Probleme mit den Hochseewindparks. Eine Panne folgte auf die andere. Haben Sie keine Angst, dass sich das wiederholt?

Nein. Die Technologie ist jung, da sind Startprobleme normal. Und da draußen auf hoher See passiert immer wieder etwas Ungewöhnliches. Als wir vor Großbritannien einen Park bauten, fanden unsere Leute zwei versunkene U-Boote: eins aus dem Ersten Weltkrieg, eins aus dem Zweiten. Deutschland hat seine Schwierigkeiten schnell in den Griff gekriegt. Und unser Offshore-Park „Wikinger“ vor Rügen ist schon in Betrieb. Er funktioniert ohne größere Probleme.

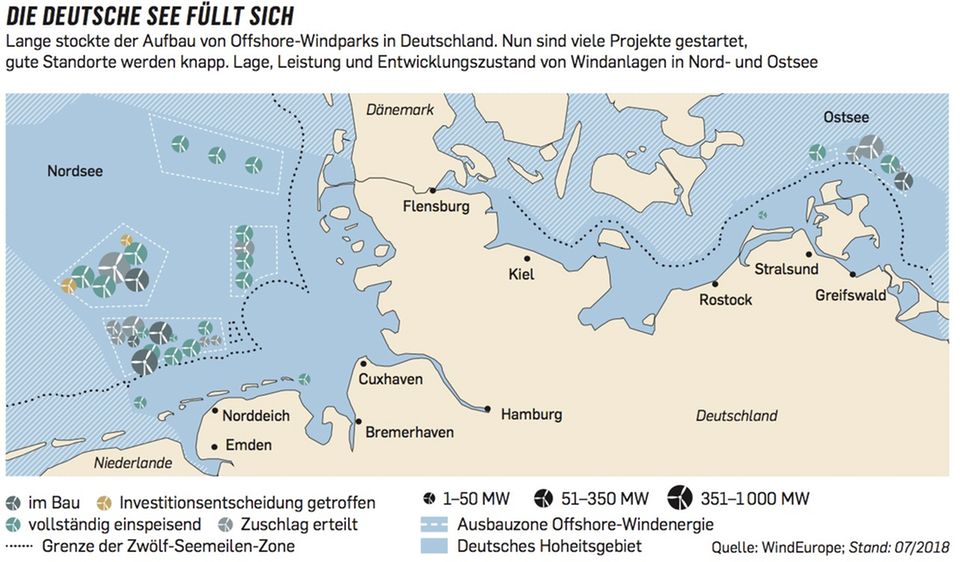

Ende Oktober hat Iberdrola „Wikinger“ offiziell eröffnet. Dazu haben Sie sich schon den Zuschlag für den Bau zweier weiterer Parks in der Nähe gesichert. Warum ist die Ostsee für Sie so attraktiv?

Vor Spaniens Küste fällt der Meeresboden steil ab. Da sind Sie ganz schnell in zwei Kilometern Tiefe. Mit der aktuellen Technologie mit festen Fundamenten müssten Sie den Windpark direkt vor den Strand setzen. In der Ostsee hingegen ist die mittlere Tiefe 30 oder 40 Meter. Da kann man viele Kilometer ins Meer hinausgehen, so stören die Windräder niemanden.

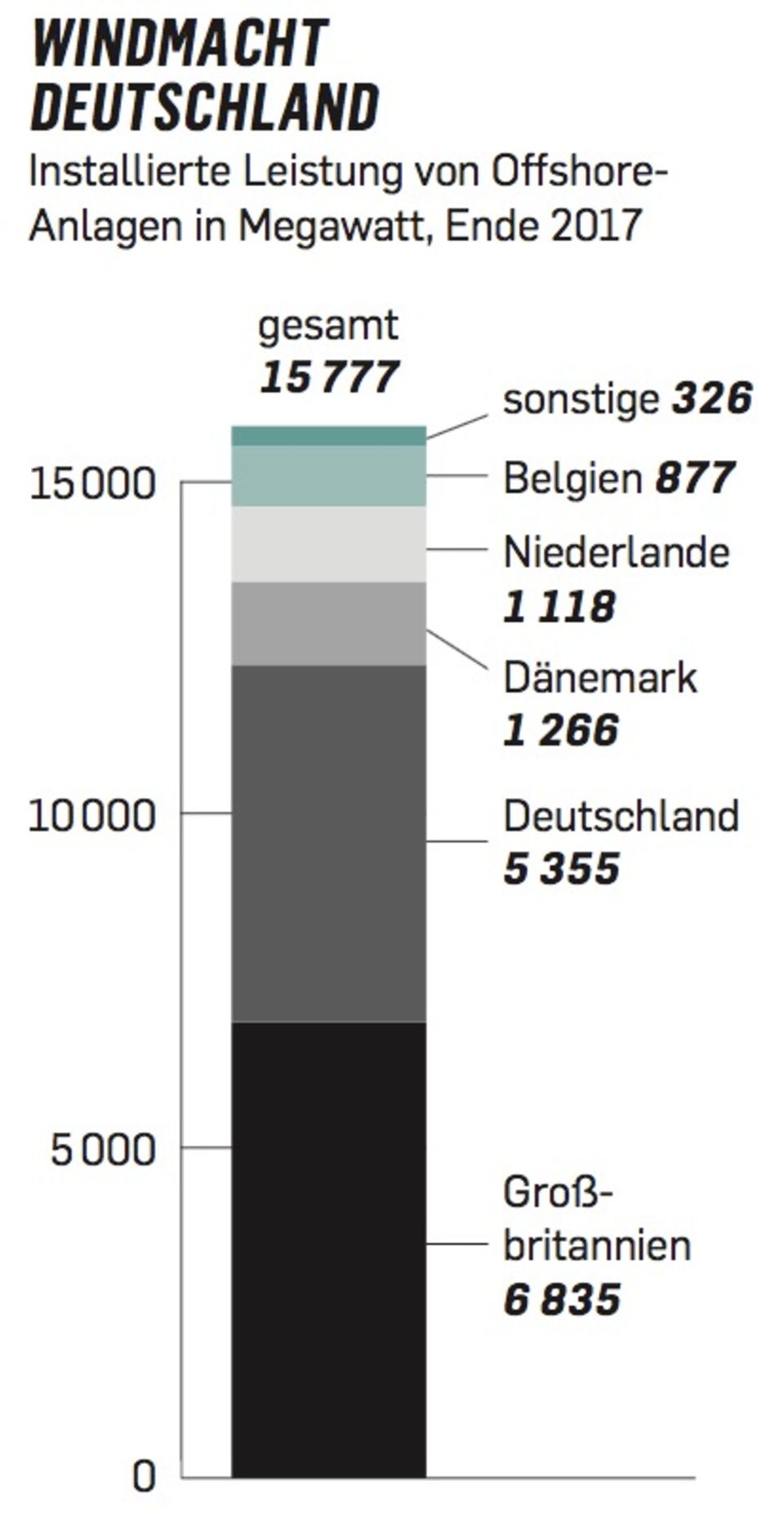

Trotzdem deckelt der deutsche Staat die Hochseewindparks: Bis 2030 sollen maximal 15.000 Megawatt installiert werden. Ziel ist es, die Kosten für die Förderung nicht ausufern zu lassen. In Deutschland macht die sogenannte EEG-Umlage fast ein Viertel des Haushaltsstrompreises aus. Wie lange soll das so weitergehen?

Einen Moment. (Galán zückt sein Smartphone.) Schauen Sie, das ist der aktuelle Börsenpreis am deutschen Spotmarkt: 66,58 Euro! Das ist deutlich höher als die Einspeisevergütungen für Offshore-Windstrom, die bei den Auktionen im Frühling vereinbart wurden. Das Zeitalter der Subventionen für erneuerbare Energien geht zu Ende. Wenn wir heute ein neues Kohlekraftwerk bauen würden, wäre das viel teurer, als stattdessen einen Windpark oder ein Solarfeld mit der gleichen Stromproduktion zu bauen. Und wir müssten obendrauf noch den Brennstoff bezahlen.

Umso mehr nervt der deutsche Offshore-Deckel die Windturbinenhersteller. Nervt er Sie auch?

Wir können uns auf alles einstellen. Es ist Aufgabe der Regierung, Regeln vorzugeben. Und wir Unternehmen bewegen uns innerhalb dieses Spielfeldes. Wichtig ist nur, dass sich diese Regeln nicht in der Halbzeitpause ändern. Es wäre schön, wenn wir in Spanien auch so verlässliche Vorgaben hätten.

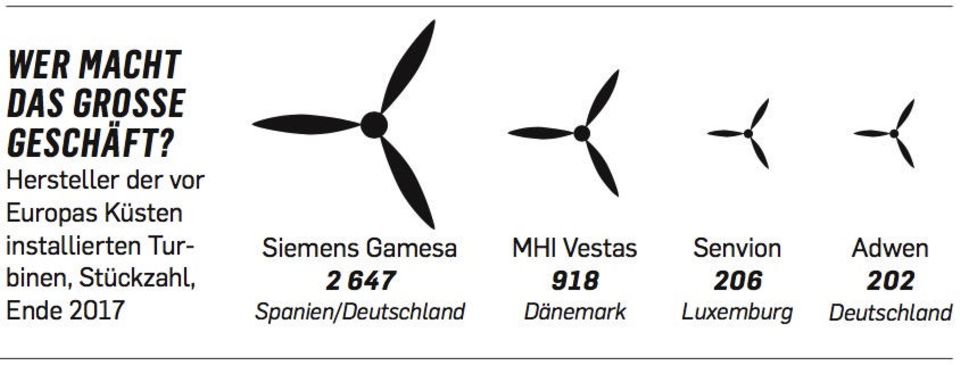

Vergangenes Jahr fusionierte Ihr Tochterunternehmen, der Windanlagenhersteller Gamesa, mit der Windsparte von Siemens. Da lief wenig nach Plan: Siemens Gamesa machte plötzlich Verluste, Ihnen nahestehende Manager wurden gefeuert, Sie haben Ihren Unmut öffentlich kundgetan.

Mein Kollege Joe Kaeser und ich sind privat befreundet, auch deswegen haben wir den Zusammenschluss gewagt. Sie hatten mehr Expertise in Offshore, wir in Onshore, und beide hatten wir eine gemeinsame Vision: Weltmarktführer. Das Ergebnis nach der Fusion war am Anfang dramatisch schlecht, darüber können wir nicht hinwegsehen. Wir als Minderheitsaktionär müssen die Rechte aller Minderheitsaktionäre schützen und auf Dinge hinweisen, die nicht funktionieren. Bei einigen, die wir genannt haben, hieß es anfangs: „Nein“. Nun heißt es: „Ja.“

Ist der Streit damit für Sie jetzt beigelegt?

Was wir gesehen haben, waren Spannungen, wie es sie in jeder Ehe gibt. Niemand will die Scheidung.

Was halten Sie eigentlich von der deutschen Energiewende?

Ihr Land war mutig. Sie waren Pioniere, als Sie sich entschieden haben, schnell viel erneuerbare Energie aufzubauen: Onshore, Offshore, Fotovoltaik. Dann hat die Regierung entschieden, die Kernkraftwerke stillzulegen. Jetzt sind Sie in einem Dilemma: Was geschieht mit den Kohlekraftwerken?

2015 sagten Sie, Deutschland sei das Land mit dem höchsten Strompreis und den höchsten CO2-Emissionen – es könne unmöglich weiter Kohle verbrennen und gleichzeitig die Emissionen substanziell verringern.

Deutschland hat sich verändert. Es gibt den eindeutigen politischen Willen, aus der Kohle auszusteigen.

Noch immer stammen fast 40 Prozent des Stroms aus der Verfeuerung von Braun- und Steinkohle. Unsere Kohlekommission ist weit von einer Einigung entfernt.

Die einen wollen, dass es schneller geht, die anderen, dass es länger dauert. Aber die Richtung steht fest. Die Umsetzung der Energiewende wird der deutschen Industrie gute Geschäfte bescheren. Transformatoren, Turbinen, Elektronik: Überall ist Deutschland vorne. Das hat viele Arbeitsplätze geschaffen.

Trotzdem wird Deutschland sein Ziel verpassen, bis 2020 die CO2-Emissionen um 40 Prozent gegenüber 1990 zu senken: nicht so sehr wegen des Stromsektors, sondern wegen des Verkehrs.

Die europäische Autoindustrie stellt im Jahr 18 Millionen Fahrzeuge her. Für sie ist der Umstieg auf Elektroautos eine gigantische Chance. Am Anfang haben manche Hersteller gezögert – aber wenn ich sehe, wie viele Milliarden Volkswagen oder Daimler investieren, ist eindeutig: Die haben das Potenzial erkannt. Nun muss die Politik auch die richtigen Anreize setzen.

Brauchen wir höhere Steuern auf Emissionen?

Wenn wir wirklich eine Wirtschaft mit wenig CO2-Emissionen haben wollen, muss sich das Motto durchsetzen: Wer verschmutzt, der bezahlt. Aber in vielen Ländern, angefangen mit Spanien, bürdet die Politik den Produzenten von sauberer Energie Strafen auf.

Zu sauberer Energie zählen Sie auch Ihre Kernkraftwerke, obwohl die Frage ungelöst ist, wie der Atommüll entsorgt wird.

Wir zahlen über 40 Prozent Abgaben auf unseren Strom aus Kern- und Wasserkraft – und auf Kohlestrom nur sieben Prozent.

In der EU gibt es für Industrie und Energieversorger schon den Europäischen Emissionshandel. Der Preis für die Lizenzen ist in den vergangen Monaten steil gestiegen: von 5 Euro auf über 20 Euro je Tonne CO2. Verändert das etwas?

Am Anfang hat das System überhaupt nicht funktioniert. Es soll darauf basieren, dass die Lizenzen knapp sind, aber lange waren sie im Überschuss vorhanden. Jetzt gibt es neue Maßnahmen der EU, um die Zertifikate zu verknappen. Das kann dazu beitragen, dass sich Kohlestrom verteuert und die Elektrizität aus anderen Energieträgern gewonnen wird. Aber bei 20 Euro je Tonne sehe ich noch keine Effekte – auch weil Kernkraft und Wasserkraft künstlich verteuert werden.

Sie gehören zu den dienstältesten Chefs der europäischen Energiekonzerne …

… ich bin am längsten von allen im Amt!

Seit 17 Jahren leiten Sie Iberdrola. Wie haben Sie sich so lange gehalten?

In den 80er-Jahren habe ich in Soest in Westfalen gearbeitet, für einen spanischen Batteriehersteller, der eine deutsche Firma übernommen hatte. Fast fünf Jahre war ich dort und habe die deutsche Herangehensweise kennengelernt: Wir machen einen Plan – und den ändern wir dann nicht jeden Tag, sondern setzen ihn konsequent um.

Und das machen Sie jetzt bei Iberdrola auch so?

Ja. Als ich hier 2001 anfing, hatte ich ein klares Konzept: Wir setzen auf erneuerbare Energien, auf den Ausbau von Stromnetzen und auf internationale Expansion in wirtschaftlich starke Länder wie Großbritannien oder die USA. Diesen Plan haben wir konsequent umgesetzt und auf die Kosten geachtet. Und er ist aufgegangen. Wir wollten Iberdrolas Unternehmensgröße damals verdoppeln. Bisher haben wir sie versechsfacht!

Wie hat sich die Branche verändert in den letzten 17 Jahren?

Dramatisch. Am Anfang wurden wir angegriffen und von Wettbewerbern verspottet. Sie sagten, die Erneuerbaren seien zu teuer, Windkraft zu unzuverlässig, Netze kein Wachstumsgeschäft. Heute sind wir nach Börsenwert einer der sechs größten Stromversorger der Welt – und haben zugleich unsere Emissionen pro Kilowattstunde um 75 Prozent gesenkt. Jetzt versuchen es viele Konzerne genauso zu machen wie wir …

… zum Beispiel hierzulande Eon oder die RWE-Tochter Innogy. Haben die bei Ihnen abgekupfert?

Weiß ich nicht. Fest steht: Unser Geschäft liefert zuverlässige Erträge und hat eine gute Perspektive in der künftigen Energiewelt. Das ist attraktiv für den Kapitalmarkt.

Europa braucht große Energieversorger. Natürlich wird es kleine, dezentrale Einheiten geben. Aber wer sollte zum Beispiel einen Hochseewindpark wie „Wikinger“ bauen, wenn nicht wir Konzerne? Für solche Projekte braucht man enorme finanzielle Ressourcen und viel Know-how. Das kann nicht jeder.

Wie sieht die Energiewelt in 20 Jahren aus?

Ich träume davon, dass der größte Teil des Verkehrs und der Heizsysteme elektrifiziert sein wird – und der Strom zum allergrößten Teil aus regenerativen Quellen kommt, mit Gas- und Dampfkraftwerken zum Ausgleich der Schwankungen.

Schon in 20 Jahren?

Die EU hat sich festgelegt, dass sie bis 2050 ihre Emissionen mindestens um 80 Prozent senkt. Das muss sie auch, der Klimawandel wartet nicht. Dann muss 2038 schon ein Großteil der Transformation geschafft sein. Ich bin überzeugt: Der Wandel wird viel schneller gehen, als wir uns das heute vorstellen. Wenn wir in Europa im Jahr 2030 noch immer Mengen Strom in Kohlekraftwerken erzeugen, haben wir etwas falsch gemacht.