Ob man die Vernichtung sieht oder die Wiedergeburt, kommt in der Präfektur Fukushima auf die Blickrichtung an. Wer sich etwa im Städtchen Minamisoma zum Pazifik wendet, blickt über karges Land. Der Küstenstrich wurde vom Tsunami rasiert, der Boden vom Salzwasser verdorben, kein Baum, kein Haus, auch heute noch. „Früher bin ich hier manchmal durch die Siedlungen geradelt, um am Ufer die Fischerboote anzusehen und Austern zu essen“, sagt Kazuyoshi Kiyonobu. „Das war eine lebendige Gegend.“ Vergangenheit.

Wenn Kiyonobu sich umdreht und landeinwärts schaut, sieht er dagegen die Zukunft. Bagger brummen auf einer Baustelle. Brücken, Tunnels, eine Straßenkreuzung, ein Wasserbecken, ein Flugfeld. Man könnte es für ein neues Stadtviertel halten, tatsächlich handelt es sich um ein Testgelände. „Wir wollen hier all das entwickeln, was wir an den Katastrophentagen und danach dringend gebraucht hätten“, sagt Kiyonobu.

Der junge Lokalpolitiker – schwarzer Anzug, runde Brille – ist für die wirtschaftliche Entwicklung von Minamisōma zuständig. Das 50 Hektar große Gelände, das hier gerade entsteht, ist sein Vorzeigeprojekt: In Minamisōma entsteht ein Robotik-Cluster. In den Straßen, Gebäuden und Tunnels soll ausprobiert werden, wie Rettungsaktionen mit Robotern funktionieren – sei es in großer Höhe, im Wasser oder in engen Räumen. „Was auch immer den Entwicklern einfällt, sie sind völlig frei“, sagt Kiyonobu. Ein 13 Kilometer langer Küstenabschnitt dient zusätzlich als Versuchsstrecke für Drohnen, wie sie einem hier schon jetzt gelegentlich über den Kopf surren.

Phönix aus der Asche, das ist immer eine erstaunliche Geschichte, erst recht wenn die Asche radioaktiv zu strahlen scheint. Fukushima – dieser Name ist in der ganzen Welt mit der Dreifachkatastrophe vom 11. März 2011 verbunden. Erst bebte vor der japanischen Küste die Erde mit Stärke 9. Dann überfluteten bis zu 40 Meter hohe Wellen über 500 Quadratkilometer der Küstenregion, eine Fläche doppelt so groß wie Frankfurt. Schließlich fielen auch noch die Kühlsysteme im Kraftwerk Fukushima Daiichi aus, in drei der sechs Reaktoren schmolzen die Kerne.

Nach der Apokalypse

Deutschland ließ sich von diesem Unglück derart schockieren, dass die Kanzlerin den Atomausstieg und die Energiewende verkündete, eine Entscheidung, mit deren Folgen sich das Land noch heute müht. In der deutschen Wahrnehmung wurde Fukushima zu einer postapokalyptischen Ödnis wie die ukrainische Geisterstadt Prypjat nahe Tschernobyl.

Eine Zeit lang traf dieses Bild durchaus zu. Rund 20.000 Menschen starben durch den Tsunami, Hunderttausende verloren ihr Zuhause. Alles im 20-Kilometer-Radius um das havarierte AKW wurde evakuiert und die Bevölkerung im nördlichen Teil Minamisōmas aufgefordert, die Gegend freiwillig zu verlassen. Die Einwohnerzahl fiel vorübergehend quasi auf null, das lokale Bruttoinlandsprodukt brach 2011 um fast 50 Prozent ein.

Ein Jahr und viele Dekontaminierungskommandos später aber warb die Regierung schon für die Rückkehr. Immerhin 55.000 von einst 70.000 Einwohnern sind dem Ruf inzwischen gefolgt. Sie brauchen eine wirtschaftliche Perspektive.

Keine 25 Kilometer nördlich der Kraftwerksruine steuert Kiyonobu nun auf ein fast fertiges Bürogebäude zu, das in der Mitte des Robotik-Geländes aufragt. Die ersten Abschnitte haben im Sommer 2018 den Betrieb aufgenommen, und das halb fertige Areal lässt bereits erahnen, was die Baupläne und Broschüren versprechen: Nirgendwo auf der Welt sonst gibt es ein so großes Gelände, das einzig der Arbeit an Robotern gewidmet ist. Kaum irgendwo sind so viele Ergebnisse zu erwarten wie in Japan, schon jetzt die führende Nation in vielen Bereichen der Robotik. Globales Sendungsbewusstsein zeigt bereits der Name, den man dem Hub verpasst hat: Fukushima Robot Test Field – auf Englisch, was in der traditionellen japanischen Businesskultur Seltenheitswert hat.

„Tokio finanziert uns das alles“, sagt Kiyonobu. Indem die Zentralregierung hier ein neues nationales Prestigeprojekt ansiedelt, will sie mehrere Herausforderungen gleichzeitig angehen. Sie will die Forschung in Bereichen vorantreiben, die in den vergangenen Jahren weiter an Bedeutung gewonnen haben – auch weil mit China ein ehrgeiziger Konkurrent in den Wettbewerb eingestiegen ist. Sie will Impulse für die regionale und nationale Wirtschaft geben, gerade in Orten wie Minamisōma, wo die Bevölkerung auch schon vor 2011 schrumpfte.

Die Stadt ist nicht zuletzt deshalb für einen Robotik-Standort prädestiniert, weil hier die Notwendigkeit genau wie die Mängel der Technologie deutlich zutage getreten sind: Direkt nach der Katastrophe fehlten Räumungsroboter, die Trümmer hätten zur Seite schaffen können, um verschüttete Menschen zu bergen. Später schickte man ferngesteuerte Roboter in die zerstörten Reaktoren, um dort Messungen durchzuführen und die Lage zu analysieren. Sie kehrten nie zurück: Wegen der Hitze waren sie in der AKW-Ruine geschmolzen. Japans Regierung verstand das als Business-Case für die Materialforschung.

15 Mrd. Yen, rund 117 Mio. Euro, hat der Staat für Investitionen in das Testfeld lockergemacht. Sie sollen bis Ende 2019 verbaut sein. Peanuts im Vergleich zu den Gesamtkosten, die für die Bewältigung der Nuklearkatastrophe anfallen: Inklusive des Rückbaus der AKW-Ruine und Entschädigungszahlungen werden diese derzeit auf 160 Mrd. Euro geschätzt.

Kiyonobu zeigt auf einen Gebäudekomplex, der noch eingerüstet ist. „Ab Frühjahr öffnen da schon mal 13 moderne Büros.“ Sie sind angeschlossen an Labore, in denen Forscher diverse Umweltbedingungen simulieren, Erschütterungen, Wind- und Wasserwiderstände messen können. Für bis zu 60 Quadratmeter werden nur 100.000 Yen Monatsmiete fällig, 780 Euro. „Das ist stark bezuschusst, damit auch kleine Betriebe kommen können.“

Elf der 13 Büros seien schon vermietet, auch aus dem Ausland gebe es Anfragen. Konzerne wie Japans einstiger Telefonmonopolist NTT, der Online-Handelsriese Rakuten oder das Technologieunternehmen Hitachi gehen hier bereits ein und aus, schicken ihre Ingenieure her, führen auf dem Feld Versuche durch. Die Bedingungen gelten als hervorragend. „Wir haben das Okay der Anwohner und anliegenden Dörfer, dass hier alles getestet werden darf“, sagt Kiyonobu. „So viel Freiheit wie hier in Fukushima hat man sonst eigentlich nirgendwo.“

Jenseits der Landesgrenzen dürfte es viele erstaunen, dass man in Japan heute wieder mit verhaltenem Optimismus über Fukushima spricht. Einst ein wichtiger Standort der japanischen Landwirtschaft und Fischerei, leidet die Präfektur seit 2011 unter ihrem Image als nukleare Todeszone. Tatsächlich bleiben einige Städte und Dörfer nahe der Kraftwerksruine wegen hoher Strahlungswerte unbewohnbar. Auch dort, wo die Belastung auf ein medizinisch unbedenkliches Maß gesunken ist, fühlen sich viele beim Gedanken unwohl, nur eine halbe Autostunde von den schmorenden Reaktorblöcken entfernt zu leben.

Dennoch hat sich die Lage in den vergangenen Jahren deutlich erholt. Von einst 165.000 längerfristig Evakuierten sind immerhin 120.000 wieder zurückgekehrt. Während Südkorea und Taiwan weiterhin keine Lebensmittel aus Fukushima und den benachbarten Präfekturen importieren, hat die EU ihren Importbann auf Reis und andere Produkte aus Fukushima im Dezember 2017 aufgehoben. Obwohl viele der alten Unternehmen noch nicht zurückgekehrt sind, reicht die Wirtschaft der Präfektur wieder an ihr Niveau vor der Katastrophe heran. In Minamisōma liegt sie sogar zehn Prozent darüber, wobei allerdings der Löwenanteil des Wachstums auf die Baubranche entfiel, die vom Wiederaufbau profitiert.

Gitarren und Whiskey

Die Region erholt sich auch dank des Einfallsreichtums der Unternehmer. Da ist der Gitarrenbauer aus Tokio, der in die vom Tsunami weitgehend zerstörte Kleinstadt Onaga-wa zog, um mit Materialien aus der Gegend Musikinstrumente zu bauen, die er ins ganze Land verkauft. Da ist der Ex-Manager des AKW-Betreibers Tepco, der auf Tsunami-Brachland einen Solarpark und eine Gemüsefarm hochgezogen hat. Da ist die überraschende Beliebtheit, die Whisky aus Fukushima auf einmal in ganz Japan genießt. An Geschichten, die Zuversicht spenden, mangelt es allmählich nicht mehr.

Kazuo Saitō gehörte eine Zeit lang zu den Zweiflern. „Nach der Katastrophe wusste man nicht mehr, wie es weitergehen soll“, erinnert sich der ältere Herr im grauen Sakko. „Damals sind wir erst mal nach Chiba umgezogen.“ Die Präfektur liegt östlich von Tokio und war damit weit außerhalb der Gefahrenzone. Dorthin verlegte Saitō seine Firma Winding Fukushima, einen Hersteller von Winden zum Heben schwerer Lasten. Seine damals zehn Mitarbeiter gingen mit.

Start-up-Gründer reden gern von Disruption als Treiber der Erneuerung. Was könnte eine nachhaltigere Disruption hervorrufen als ein Nuklearunfall? In Chiba musste Saito neu anfangen. Die Katastrophe hatte seine Lieferketten unterbrochen. Also stellte er den Betrieb um und gründete ein Spin-off: EAMS Robotics. Die Abkürzung steht für Engineering for Autonomous Mobilities, Ingenieurwesen für autonome Mobilität. Wie sich zeigte, ließ sich manches Know-how aus dem Windenbau auch anwenden, um Drohnen zu bauen. Das tat Saitō. Eine gute Entscheidung: 32 Mitarbeiter hat er heute, mehr als dreimal so viele wie frü- her, auch die Erlöse sind heute höher als vor der Krise. Doch der Erfolg linderte sein Heimweh nicht.

„Wir alle wollten von Anfang an wieder nach Hause“, sagt Saitō. „Aber lange war einfach nicht klar, ob das geschäftlich noch Sinn ergäbe.“ Erst die Nachricht, dass in Minamisōma ein Roboter-Hub entstehen sollte, überzeugte ihn von der Rückkehr in die Heimat. „So ein großzügiges Testfeld wie in Minamisōma ist Gold wert. Dort fliege ich unsere Prototypen jetzt regelmäßig.“

Einige Kilometer entfernt vom Robot Test Field führt er durch seine neue Unternehmenszentrale, die in einem geräumigen Gebäude am Waldesrand untergebracht ist. In einem Besprechungszimmer neben dem großen Werkraum nimmt er ein vierbeiniges Flugobjekt in die Hände. 40 Minuten kann die Drohne in der Luft bleiben, dabei acht Kilometer Strecke zurücklegen, sie ist auf Spähen getrimmt. Fähigkeiten, die EAMS Robotics auf lokale Anforderungen zugeschnitten hat.

„Als Minamisoma nach der Evakuierung rückbesiedelt wurde, war die Gegend von Wildschweinen befallen“, erzählt Saitō. Für die zurückkehrenden Menschen stellten die wehrhaften Tiere ein Problem dar. „Als wir davon erfuhren, dachten wir an eine Geschäftsgelegenheit.“ Sie installierten Infrarotkameras in ihrer neuen Drohne, um die Wanderungen der Tiere auf Wärmebildern beobachten zu können. Zwar verließen die Schweine die Stadt ohnehin bald wieder, als mehr menschliche Nachbarn zuzogen. Doch die Ingenieure erkannten weitere Anwendungen. „Solche Überblicksbilder von oben, durch Wände oder Baumkronen hindurch hätten uns an den Katastrophentagen dabei geholfen, Menschen aus den Trümmern zu retten.“ Entsprechende Produkte will EAMS Robotics bald an Feuerwehren verkaufen.

Eine weitere Drohne, die sechs Beine hat, ist für den Transport leichter Frachten gedacht. Sie könnte von Lieferdiensten eingesetzt werden – was sie potenziell interessant machen könnte für den E-Commerce-Giganten Rakuten, der ja ebenfalls im Hub vertreten ist. Die Herausforderung für die nächsten Monate liegt darin, ihr Gewicht zu reduzieren. Saitō hofft, dass sich in der Nachbarschaft weitere Firmen ansiedeln, die bei der Weiterentwicklung helfen können. Mit der Dependance in Chiba im Rücken sei Fukushima jetzt der beste Ort, um weiter zu wachsen.

Wenn da nicht der Fachkräftemangel wäre. Schon vor der Katastrophe litt die ganze Region darunter, seither ist es nicht einfacher geworden. Statistisch gesehen kam 2011 auf zwei Arbeitssuchende ein ausgeschriebener Job, heute sind es drei offene Stellen. Vielleicht muss erst eine technische Sensation aus Fukushima kommen, damit die Präfektur für junge, wählerische Arbeitnehmer von außerhalb attraktiv wird.

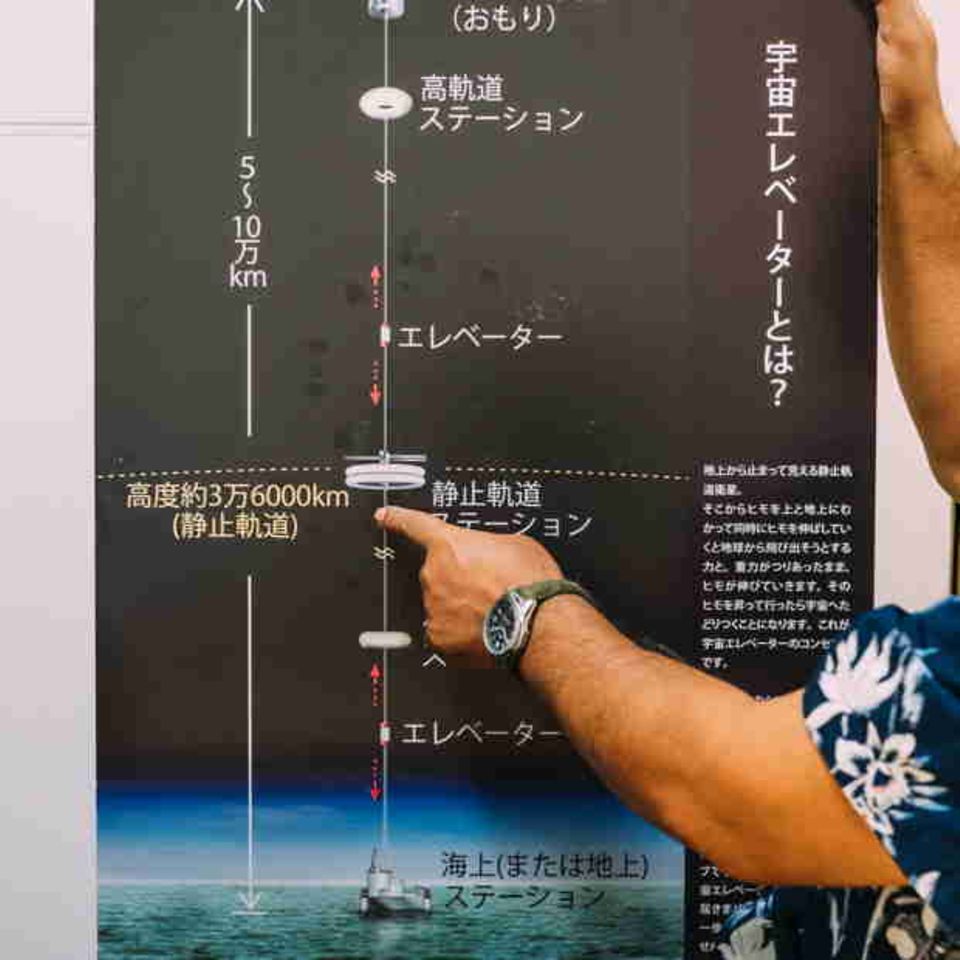

Wer Hiroshi Kubota zuhört, hält es allerdings schnell für möglich, dass sie kommt. 250 Kilometer südlich von Minamisōma in einem schlicht eingerichteten Büro in Tokio zeigt er ein Video: eine Szene vom Testfeld in Fukushima. Da fährt ein unterarmgroßer, vierbeiniger Roboter an einem 100 Meter langen Kunststoffkabel gen Himmel, segelt von oben per Fallschirm zurück zum Boden und landet. Am Ende des Videos sind zufriedene Kommentare zu hören. Für Unwissende wirkt es unspektakulär. Aber wenn man Kubota folgt, war das nichts weniger als der erste Schritt hin zu einem spektakulären neuen Transportmittel: einem Fahrstuhl ins Weltall. Jawohl.

„Der Test war für uns extrem wichtig“, sagt Kubota mit Stolz in der Stimme. Der bärtige Mann im Hawaiihemd ist Direktor der Japan Space Elevator Association (JSEA). „Bisher konnten wir den Roboter nie so weit nach oben schicken und testen, ob er am Ende auf den Füßen landet. Und wie wir sehen: Er stand sicher.“ Eines Tages soll anstelle des kleinen Roboters eine große Kapsel mit 200 Stundenkilometern ins All schießen und dort Touristen oder Frachten abladen.

Was irre klingt, beschäftigt Ingenieure schon seit den 60er-Jahren. Zuerst die Sowjets, später hat auch die NASA Geld in entsprechende Forschungen gesteckt. Die Idee: Zwischen einer Basisstation am Äquator und einer Raumstation im Orbit wird ein Seil gezogen. Am Boden wirkt die Gravitation, im All die Fliehkraft – diese konkurrierenden Kräfte halten es gespannt. So kann eine Gondel daran hoch- und runterfahren. Sie könnte elektrisch angetrieben werden, im Idealfall von Solarenergie.

Der 80-Mrd.-Euro-Lift

Damit diese Idee praktikabel wird, braucht das Kabel freilich eine Länge von mehreren Zehntausenden Kilometern; welches Material das leisten kann, ist Gegenstand wissenschaftlicher Debatten. Auch die Transportkapsel muss noch gebaut werden. Das Investitionsvolumen, das für ihren Lift nötig wäre, schätzen die Forscher um Kubota auf bescheidene 80 Mrd. Euro. Sobald die Infrastruktur aber einmal stehe, so rechnen sie vor, sei der Lift unschlagbar günstig: Für jedes ins All transportierte Kilo müsse man nur etwa ein Prozent der Kosten kalkulieren, die bei brennstoffbetriebenen Raketen anfallen.

Die weitverbreitete Skepsis über das Vorhaben ist Kubota egal. „Es ist wissenschaftlich etabliert, dass der Weltraumlift kein Ding der Unmöglichkeit ist. Und mit dem Test in Fukushima hat die Welt auch gesehen, dass daran gearbeitet wird.“ Rund 130 Institutionen haben sich in der JSEA zusammengefunden; Mitglieder reichen von Kleinunternehmen und Forschungseinrichtungen über die Universität Shizuoka bis zum Baukonzern Obayashi. Die- ser hat 2012 den Tokyo Skytree fertiggestellt, der Fernsehturm ist mit 634 Metern das zweithöchste Bauwerk der Erde.

In ganz kleinem Maßstab haben Obayashi und die Uni Shizuoka Fahrstuhlfahrten im All bereits getestet: Im vergangenen Jahr wurden auf der internationalen Raumstation ISS zwei kleine Satelliten mit einem zehn Meter langen Stahlkabel verbunden, an dem eine Kapsel entlangpendelte. Für alle Tests, bei denen längere Strecken zurückgelegt werden sollen, gibt es jetzt einen Ort.

„Das Robot Test Field ist das beste Gelände, das man sich dafür vorstellen kann“, schwärmt Kubota. „Als die Regierung vor einigen Jahren ihr Konzept vorlegte, konnten wir das erst nicht glauben. Da darf man alles Mögliche durch die Luft schießen. Alles darf abstürzen.“ Bis Mitte des Jahrhunderts soll die Technologie so weit sein, Menschen und Fracht ins All zu befördern. „Vor ein paar Jahren hätte ich nicht gedacht, dass ich es mal sagen würde: Für dieses Ziel fahren wir jetzt häufiger nach Fukushima.“ Kubota lächelt.

An der Wand seines Büros kann man schon betrachten, wie alles einmal aussehen soll. Da hängt ein Poster, das die Planeten zeigt, ihre Entfernung von der Erde und die geplante Reichweite des Weltraumlifts. Daneben hat er einen Werbezettel gepinnt: „Future from Fukushima.“

Dieser Beitrag ist erstmals in der Capital-Printausgabe 03/2019 erschienen.