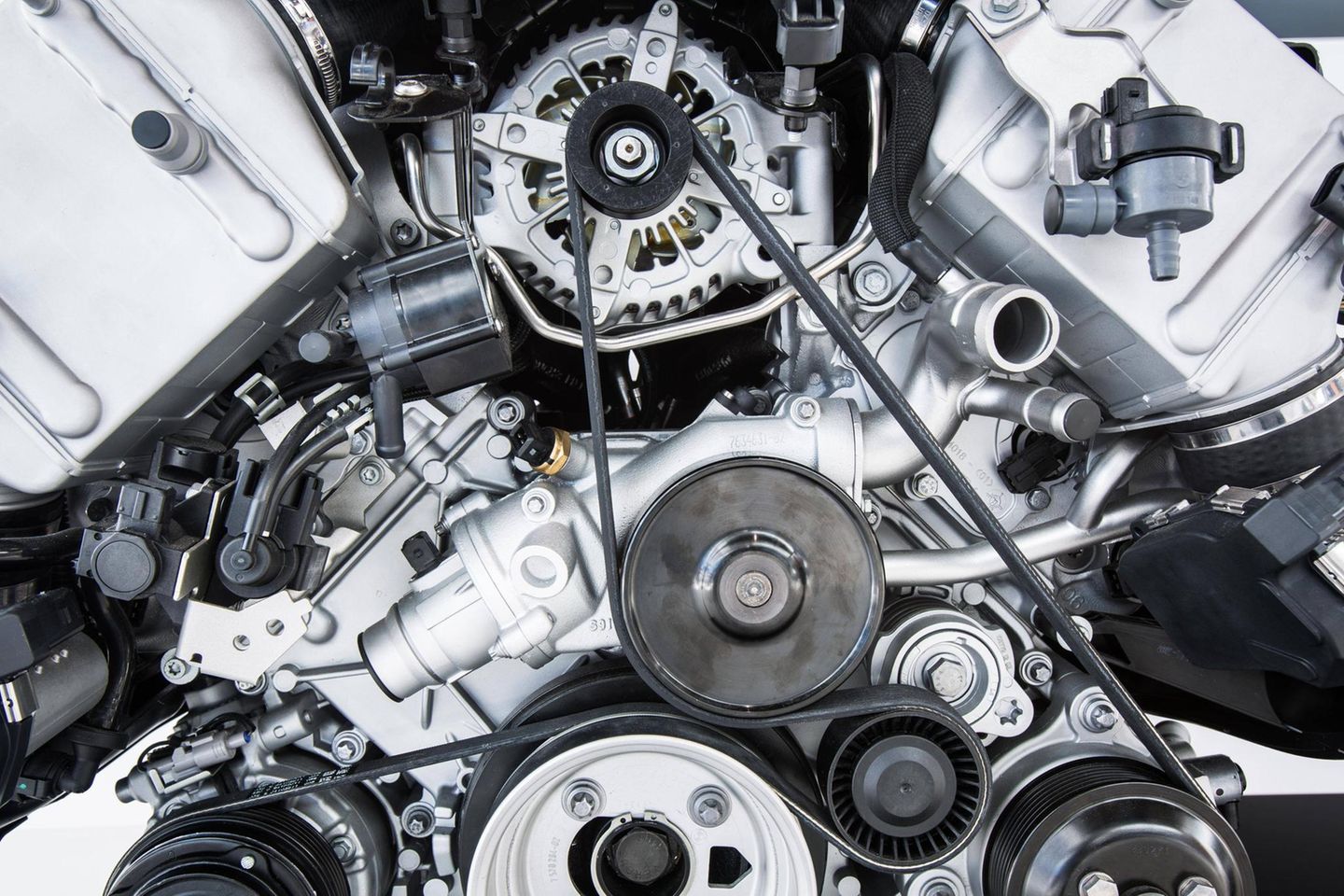

Der Abschied fällt immer noch schwer. Diese schöne, stolze Maschine. Noch vor wenigen Jahren schraubte bei manchen Spitzenautomobilen der Erbauer im Werk seinen Namen ans Aggregat. Was ist dagegen ein Elektromotor? Mechanisch uninteressant, eine simple Konstruktion. Was ist die Batterie, die viel stärker als der Antrieb die Performance künftiger Mobile bestimmt? Ein komplexes elektronisches Teil, gebaut von Robotern, an das kein Mensch je Hand anlegen durfte.

Der Abschiedsschmerz ist eine emotionale Reaktion auf eine durch und durch rationale Entscheidung. Viel zu lange hat man selbst ernannten Experten zugehört, wenn sie, um von der technologisch unvermeidlichen Wende zum Batterieauto abzulenken, von synthetischen Kraftstoffen sprachen, von Technologieoffenheit, von der schlechten Energiebilanz der E-Autobatterien und ihren schmutzigen Ingredienzen wie Kobalt aus Afrika.

Argumente, die meist wider besseres Wissen in die Diskussion eingeführt werden: CO2-neutrale synthetische Kraftstoffe sind so teuer herzustellen (und werden es bleiben), dass sie niemals eine Rettung für den Verbrennungsmotor sein können, allenfalls eine Bestandsgarantie für Christian Lindners Liebhaber-Porsche, wenn der Finanzminister diesen ab und zu mal am Wochenende ausfährt.

Technologieoffen ist selbst der jüngste Beschluss des Europaparlament zum Ausstieg aus dem Verbrennerauto ab 2035: Das Gesetz wird (wie alle bisherigen) eine Absenkung der CO2-Emissionen verlangen (dieses Mal auf 100 Prozent), nicht aber vorschreiben, mit welcher Technik das geschieht. Die Energiebilanz von Batterien und deren Inhaltsstoffen sind tatsächlich ein brisantes Thema – nur ist die Energie-, Öko-, und Menschenrechtsbilanz von Erdölförderung regelmäßig deutlich schlechter. Dennoch wurden alle drei Argumente gestern noch einmal vom ADAC und dem Autoindustrieverband VDA bemüht, um den Beschluss des EU-Parlaments zu kritisieren. Aber das geschah wohl nur, um den Schmerz noch einmal zuzulassen – und nicht mehr in der ernsthaften Erwartung den Lauf der Dinge noch drehen zu können.

Das Ende des Verbrenners in der Industrie ist besiegelt

Denn das Ende des Verbrennungsmotors in der Automobilindustrie ist längst besiegelt, ob keine Neufahrzeuge mehr ab 2030 oder 2035 oder etwas später angeboten werden, fällt gar nicht mehr groß ins Gewicht. Die Industrie hat schon vor langem umgesteuert und teilweise ehrgeizigere Ausstiegsziele als die Politik verkündet. Dass ihr Verband VDA noch einmal aufjault, ist einerseits ein lobbytypischer Versuch, den Preis für Zugeständnisse hochzutreiben. Andererseits ist es ein Tribut an die kleinsten, aber zahlreichsten Mitglieder des Verbands: Mini-Zulieferer, die sich schwertun, auf die neue Technik umzuschalten und die darum in der Tat von der Entwicklung bedroht sind. Große VDA-Mitglieder wie Volkswagen, Daimler oder BMW aber werden angesichts des Auftritts ihrer Verbandschefin Hildegard Müller wieder einmal mit den Augen rollen.

Der Beschluss des Parlaments ist noch kein endgültiges Verbrennerverbot, dazu bedarf es noch mehrerer Beratungsrunden. Aber schon jetzt steht fest, dass es für die europäische Autoindustrie umso besser ist, je früher die konsequente Umstellung auf die E-Mobilität vonstatten geht. Denn die Hersteller haben zweierlei schon vor längerem registriert: Wenn sie über lange Zeit in beide Technologien investieren müssen, dann wird die Angelegenheit zu teuer, zu komplex, zu unentschieden. Überdies haben sie festgestellt, dass die neuen Geschäftsmodelle, die mit E-Autos verbunden sind, potenziell mehr Gewinnmöglichkeiten bieten als die alten: Softwareupdates, Batterie-Refurbishment, und viele Geschäftsmöglichkeiten rund um die Ladeinfrastruktur.

Die E-Mobilität, soviel ist heute klar, ist keine Bedrohung mehr für Europas Autohersteller, eher eine Gewinnmöglichkeit. Sie bleibt allerdings eine Bedrohung für die Beschäftigung und die Zukunft des Autosektors insgesamt. Denn so golden die Aussichten für die Autobauer sind, sie werden weniger Personal in der Produktion brauchen, da E-Autos simpler sind als Verbrenner. Und in der Zulieferwirtschaft sowie der so genannten Peripherie, also Werkstätten, Tankstellen, Ersatzteilhandel, werden ebenfalls Jobs wegfallen.

Ob in E-Auto-spezifischen Bereichen gleichzeitig neue Beschäftigungsmöglichkeiten entstehen, hängt von den Unternehmen und teilweise auch von der Politik ab. Ein Beispiel: Der deutsche Maschinenbau, sonst weltweit führend bei der Ausstattung neuer Autofabriken, hat den riesigen Bedarf an Batteriefabriken für die neuen Autos völlig verschlafen. Die gesamte Ausrüstung dieser Fabriken kommt von chinesischen Lieferanten, die die europäischen Werke nicht gerade bevorzugt bedienen. Jetzt wollen Bosch und Volkswagen versuchen, dem etwas entgegenzusetzen, aber ob das mehr werden kann als eine Verzweiflungstat ist unklar.

Das Subventions- und Fördersystem muss auf den Prüfstand

Wenn Unternehmer, Lobbyisten und Politik die letzten Jahre weniger auf Lamento und Abwehr verwendet hätten als auf neue Geschäfte, dann wären die Aussichten noch besser. Und das gilt immer noch: Die gesamte Struktur, die Prozesse und Erlösströme werden sich ändern.

Und auch unsere Mobilität selbst wird sich ändern. Politik und Industrie tun manchmal so, als ob das Stromauto alles genauso gut kann wie der Verbrenner. Aber das ist eine gefährliche Lüge. Batterieautos können vieles besser (beschleunigen, wartungsfrei fahren, Raum effizient nutzen), aber sie können manches eben auch schlechter (schnell fahren auf der Autobahn, Langstrecken). Uns darüber klar zu werden wäre sinnvoller, als in der verbleibenden Zeit noch Diskussionen über Tempolimits zu führen.

Politisch sollte der Irrwitz des Tankrabatts ein Anlass sein, nach seinem Ende auch das gesamte Subventions- und Fördersystem auf den Wandel umzustellen. Immerhin hat der Tankrabatt den Vorteil, dass die Regierung hier die Dieselbevorzugung der Vergangenheit bereits egalisiert hat. Das sollte unbedingt beibehalten werden – eine künstliche Subvention von Dieselkraftstoffen ist künftig widersinnig, während wir gleichzeitig auch das Gegenteil subventionieren, nämlich die Abkehr von fossilen Kraftstoffen. Das ist nur ein Beispiel für die vielen strukturellen Schritte, die nötig sind. Und solche Schritte sind wichtiger als symbolische Beschlüsse zum Ausstiegsdatum. Immerhin wird aber das Votum aus Brüssel nun dem letzten bewusst machen, dass es zu Ende geht mit dem stolzen Motor – so schön es gewesen sein mag.