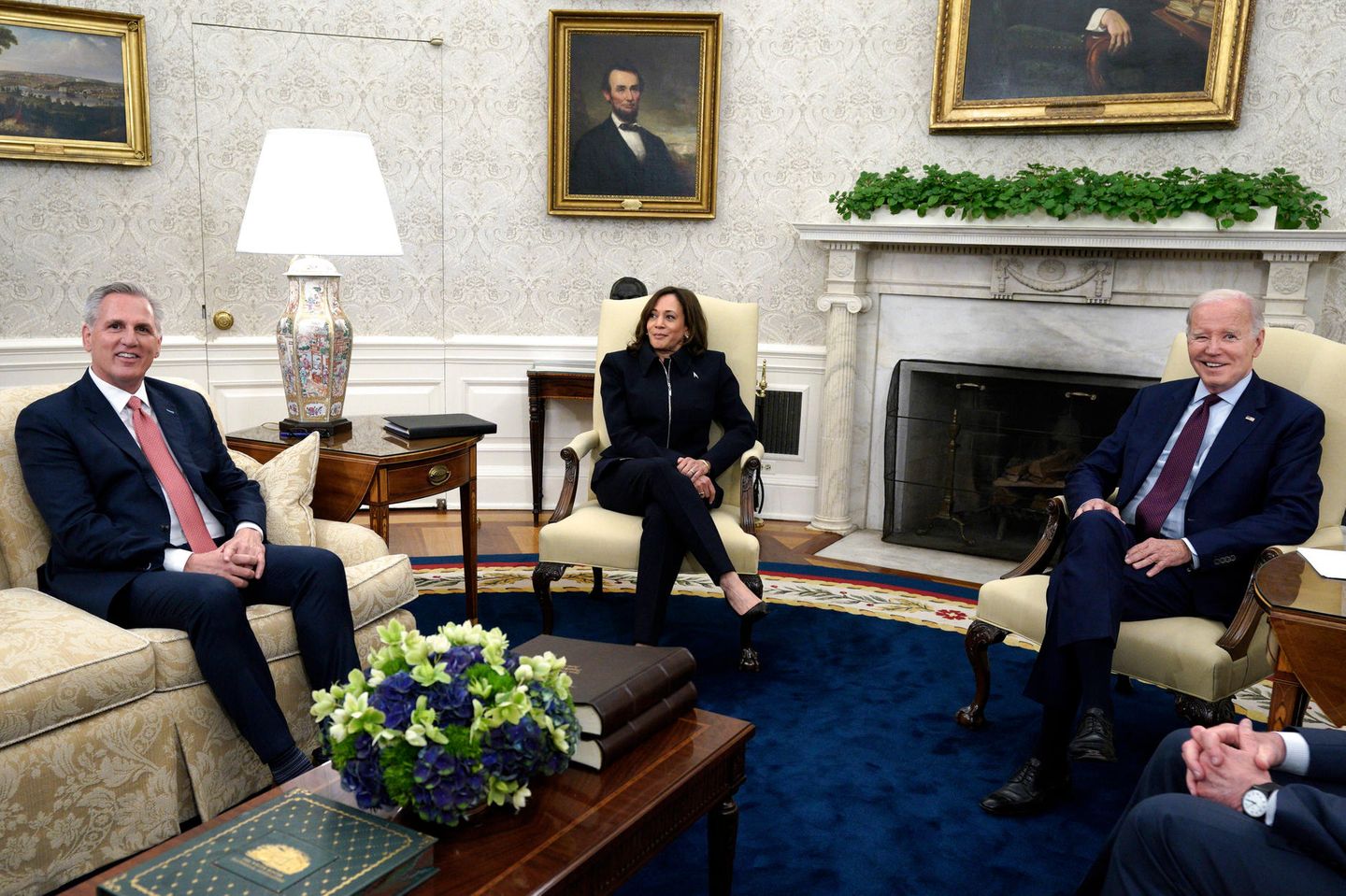

Noch ist es nicht vollbracht, aber die gute Nachricht diese Woche lautet: US-Präsident Joe Biden und sein republikanischer Widersacher Kevin McCarthy, der Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, reden miteinander. Immerhin.

Im ziemlich brenzligen Streit um die US-Schuldengrenze – das Geld der Regierung der wichtigsten Volkswirtschaft und Militärmacht der Erde reicht noch für ein paar Tage, vielleicht auch zwei, drei Wochen, so genau kann das gerade niemand sagen – bekennen die wichtigsten Beteiligten wenigstens ihren Willen zu einer Einigung. „Wir kommen zusammen, weil es keine Alternative gibt“, sagte Biden an diesem Mittwoch. Es gehe lediglich um die Grundzüge des künftigen Bundeshaushalts, behauptete der Präsident, und spielte damit die Bedeutung des Parteienstreits in Washington herunter. Einen Zahlungsausfall wollten alle Seiten vermeiden. Und McCarthy erklärte, ein Deal sei „machbar“. Was viel ist für einen Republikaner in diesen Tagen.

In den vielen aufgeheizten Meldungen könnte sich die drohende Staatspleite in den USA also in den kommenden Tagen in Wohlgefallen auflösen. Das wäre mal eine gute Nachricht, auch für die Finanzmärkte – denn ein Zahlungsausfall des größten Schuldners der Welt hätte unabsehbare, in jedem Fall aber katastrophale Folgen für die Weltwirtschaft.

Streit auf drei Ebenen

Allerdings: Es geht bei dem Streit ja um weit mehr als nur die Frage, wie viele neue Kredite die US-Regierung in den kommenden Monaten oder Jahren aufnehmen darf. Im Grunde wird der Streit auf drei Ebenen ausgetragen.

Auf der ersten Ebene geht es tatsächlich „nur“ um die Finanzen: Bidens Regierung haut das Geld heraus, dass es kracht – die Verschuldung auf Bundesebene liegt inzwischen bei 31,4 Billionen Dollar. Das ist die gesetzliche Obergrenze, die bereits im Januar erreicht wurde und die nun nach oben verschoben werden soll – so wie Dutzende Male zuvor auch seit ihrer Einführung im Jahr 1917. Lange Zeit war das eine eingespielte Routine zwischen den beiden Parteiblöcken in Washington.

Dass die USA im Moment so viel Geld ausgeben, ist auch nicht allein Bidens Werk, doch der aktuelle Präsident hat daran einen ordentlichen Anteil: Hunderte Milliarden Dollar extra hat er bereitgestellt für eine modernere Infrastruktur der US-Wirtschaft, für neue Chipfabriken, Industriejobs, eine CO2-freie Energieproduktion. Alles in allem Billionen zusätzliche US-Dollar, zum Großteil finanziert über neue Schulden. Die unvorstellbare Summe von gut 6000 Mrd. Dollar neue Schulden wird Joe Biden voraussichtlich bis Ende dieses Jahres (!) seit seinem Amtsantritt Anfang 2021 zusätzlich aufgenommen haben, um seine Politik zu finanzieren. Und bis zum Ende seiner (ersten) Amtszeit Ende 2024 sollen nach einer Prognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) noch einmal 1900 Mrd. Dollar hinzukommen. Gemessen an der Wirtschaftskraft kommen die USA damit aktuell auf eine Verschuldungsquote von 122 Prozent, bis 2028 soll sie laut IWF auf etwa 134 Prozent steigen – römische Verhältnisse in Washington.

Tatsächlich ist Bidens Politik für europäische Maßstäbe atemberaubend und maßlos. Sie setzt auch hiesige Regierungen unter Druck: Berlin und Brüssel arbeiten fieberhaft an ähnlichen Subventionsprogrammen, um Industriebetriebe hier halten zu können oder neue anzulocken. Wie Biden geht es auch den Europäern um neue Chipfabriken, gigantische Batteriewerke für die neue E-Mobilität oder den Aufbau einer europäischen Solarzellfertigung. Der Subventionswettlauf, den Biden angezettelt hat, ist nicht nur ein Wettrennen um eine modernere Wirtschaftsstruktur: Es ist auch ein Hochrüsten für eine Welt, in der sich Blöcke abschotten, statt miteinander Handel zu betreiben.

Kulturkampf der Demokraten gegen die Republikaner

Und genau hier fangen für die Republikaner auch schon die Widersprüche an. Denn mit dieser Politik auf Pump setzt Biden nur fort, was ihr Präsident Donald Trump begonnen hat. Sein Credo von „America first“ und „Make America great again“ heizte die Verschuldungsorgie erst so richtig an, in der sich die USA heute befinden: Allein 3300 Mrd. Dollar zusätzliche Schulden machte Trump bis zu Beginn der Pandemie Anfang 2020, damals vor allem mit teuren Steuerentlastungen für US-Konzerne und Reiche. Eine Regierungspolitik, die mehr oder weniger auskommt mit dem Geld, das sie über Steuern einnimmt (so wie das in Deutschland als erstrebenswertes Ziel immer noch relativ breite Zustimmung bekommt), ist in den USA schlicht gar nicht mehr denkbar.

Damit wären wir auf der zweiten Ebene des Schuldenstreits angekommen: Der Kulturkampf der Demokraten gegen die Republikaner – purer Sozialismus in den Augen der einen gegen einen kruden Libertarismus in den Augen der anderen. Die amerikanische Gesellschaft hat in den vergangenen 20 Jahren Maß und Mitte verloren, jenen Minimalkonsens, auf den sich beide politische Lager immer noch verständigen konnten: Auch wenn alles umkämpft und umstritten ist, im Zweifelsfall geht das Land vor, muss jede Schwächung der USA verhindert werden. Nichts verdeutlicht die prekäre Orientierungslosigkeit vieler Amerikaner heute mehr, als dass gut die Hälfte von ihnen immer noch einem US-Präsidenten nachtrauert, der sich einst seines guten persönlichen Drahtes zu Schlächtern wie Wladimir Putin oder Kim Jong-un rühmte.

Für den aktuellen Schuldenstreit lässt das nichts Gutes ahnen: Die Republikaner werden versuchen, für eine Anhebung der Schuldengrenze und die Abwendung einer Staatspleite Teile von Bidens Agenda wieder zurückzudrehen. Wahrscheinlich auf Kosten jener Wählergruppen, deren notorische Armut und Frustration ausgerechnet Trumps Bewegung in der Vergangenheit getragen hat – eine perfide Logik.

Die große Schlacht um das Weiße Haus

Und das ist die dritte Ebene des Streits: In wenigen Monaten schon heißt es nicht mehr Biden gegen McCarthy, sondern Biden gegen Trump – die Neuauflage der Auseinandersetzung von 2020. Trump selbst hatte erst vor wenigen Tagen den Streit ums Geld noch mal befeuert, indem er seinen Leuten mit auf den Weg gab: „Wenn die Demokraten euch keine massiven Ausgabenkürzungen geben, dann müsst ihr einen Zahlungsausfall machen.“ Ob McCarthy für seine Annäherung an Biden nun die Rückendeckung Trumps hat, ist ungewiss, wahrscheinlich auch für ihn selbst.

Klar hingegen ist: Hinter dem Streit um die Schuldenobergrenze geht es schon jetzt um die Präsidentenwahl 2024. Gut möglich daher, dass die Republikaner, angestachelt von Trump, nur einer kleinen Anhebung der Schuldengrenze zustimmen werden, die vielleicht sogar nur für einige Monate reicht. Um sich schon jetzt zu munitionieren für die große Schlacht um das Weiße Haus im kommenden Jahr. Der bekannte US-Ökonom Kenneth Rogoff hatte dazu in dieser Woche gegenüber meiner Kollegin Leonie Scheuble einen eindeutigen Rat für Biden: „Verhandeln Sie nicht. Geben Sie keinen Zentimeter nach.“ Und das sagte Rogoff, obwohl er, wie er betonte, mit Bidens Politik keinesfalls einverstanden ist. Aber in Wahrheit gehe es den Republikanern eben gar nicht um die Solidität der Staatsfinanzen, sondern darum, eine Krise des politischen Systems auszulösen.

Selbst wenn sich also Biden und McCarthy in den kommenden Tagen einigen werden und der ganz große Clash ausbleibt, die Konflikte dahinter werden die Welt auch in den nächsten 18 Monaten in Atem halten.