Üblicherweise herrscht Optimismus auf der Mining Indaba. Wenn sich Afrikas Bergbauindustrie, eine der Erfolgsbranchen des Kontinents, zum Jahrestreffen in Kapstadt trifft, werden Lobreden gehalten, Schultern geklopft, Deals gemacht. Im Frühjahr 2018 aber schlagen die Vertreter des Diamantenbusiness einen anderen Ton an. „Wir erleben einen Kannibalismus durch synthetisch erzeugte Diamanten“, sagt Phillip Barton, Südafrika-Chef des Edelsteingiganten De Beers. „Das ist eine Herausforderung, eine Bedrohung, noch nicht sehr groß, aber sie wächst.“

„Noch vor wenigen Jahren haben wir die Bedrohung durch Zuchtdiamanten nicht sehr ernst genommen“, sagt ein namibischer Händler. „Und plötzlich produziert da jemand einen perfekten Fünfkaräter!“

Diamant, griechisch adámas, bedeutet unbezwingbar. Das härteste Material, das in der Natur vorkommt, ist ein mythischer Stoff. Jahrhundertealte Legenden umranken die kostbarsten der Steine, Diamanten symbolisieren Macht, Reichtum, Schönheit, Liebe – so ziemlich alles, was der Mensch begehrt.

Synthetisch hergestellt werden Diamanten schon seit den 50er-Jahren. Lange aber eigneten sich die Ergebnisse nur für industrielle Zwecke, für Bohrwerkzeuge oder Medizintechnik, nicht für Juwelen – dafür waren sie nicht dick, nicht rein genug. Seit ein paar Jahren aber kommen aus den Laboren Diamanten in Schmuckqualität, billig und in praktisch unbegrenzter Zahl.

Was macht das aus einem Gut, dessen Wert stets in seiner Seltenheit lag? In einem Markt, der ohnehin im Umbruch ist, weil neue Wettbewerber den Ex-Monopolisten De Beers bedrängen? „Ich bin seit 30 Jahren in der Branche“, sagt Phillip Barton von De Beers, „und der Wandel ist atemberaubend.“

Capital hat die weltweite Diamantenbranche unter die Lupe genommen – in Südafrika, Israel, Indien und im Schwarzwald. Und dabei auch dem Technologiesprung nachgespürt, der am Ende dieser Geschichte den mächtigen De-Beers-Konzern zu einem Strategiewechsel zwingen wird – auch wenn dessen Vertreter das beim Branchentreffen in Kapstadt noch von sich weisen.

Das größte aller Löcher

Als Kimberley 1882 elektrische Straßenlaternen bekam, gab es weltweit nur eine weitere Stadt, die schon welche hatte: Philadelphia. Heute deutet auf die einstige Vorreiterstellung des südafrikanischen Orts kaum noch etwas hin. Außer das Loch. Es gilt als das größte, das Menschen je mit Händen gegraben haben: The Big Hole, 17 Hektar groß, gelegen im Herzen der Stadt, die um die Mine herumwuchs. 14,5 Millionen Karat Rohdiamanten haben Bergleute hier ausgebuddelt – ein Karat sind 0,2 Gramm, macht 2,9 Tonnen. Jahrzehntelang war die Kimberley-Mine die bedeutendste Diamantenmine der Welt.

Der 15-jährige Bauernjunge Erasmus Jacobus fand 1866 beim Spielen am Ufer des Flusses Oranje einen glitzernden Kiesel, der sich bei näherem Betrachten als Diamant entpuppte. Bald durchstreiften Prospektoren das Gebiet. Eine dieser Gruppen hatte einen Koch angeheuert, der, weil ständig betrunken, allen auf die Nerven ging. Um ihn für ein paar Tage loszuwerden, schickte man ihn im Mai 1871 zum Diamantensuchen auf einen akazienbestandenen Hügel. Als er zurückkam, klimperte es in seiner Tasche.

Diamanten entstehen, wenn tief im Erdmantel hoher Druck und Temperaturen um die 1200 Grad Kohlenstoff zu Kristallen verdichten. In Reichweite des Menschen gelangen sie nur, wenn ein Vulkanausbruch sie an die Oberfläche schleudert. Der Hügel, auf dem der trinkfreudige Koch fündig wurde, bestand aus Vulkangestein. Er lag auf einer Farm, die zwei niederländischen Siedlern gehörte: den Brüdern Diederik und Johannes de Beer.

Die bekannten Diamantenvorkommen in Indien und Indonesien galten seit dem 18. Jahrhundert als erschöpft. Der Fund in Südafrika war der erste der Neuzeit, der sich in industriellem Maßstab ausbeuten ließ. Das geschah nun unverzüglich. Unter dem Druck der britischen Kolonialmacht mussten die Brüder de Beer ihr Land für einen Pappenstiel verkaufen. Sie packten ihre Siebensachen und verschwanden in der Steppe. Einzig ihr Name blieb.

Innerhalb kurzer Zeit strömten Abenteurer jeglicher Couleur herbei, steckten 1600 Claims ab und begannen zu buddeln. Aus dem Hügel wurde ein Loch, aus dem Schürfer-Camp wurde Kimberley. Unter den Glücksrittern befand sich ein gerade mal 18-jähriger Brite, der hier unermesslich reich wurde: Cecil Rhodes, später Premier der Kapkolonie und Gründer zweier Protektorate, die er unbescheiden nach sich selbst benannte – Süd- und Nordrhodesien, die heutigen Staaten Simbabwe und Sambia. Rhodes galt als Sonderling. Anders als viele Digger verprasste er seine Gewinne nicht, sondern entwickelte sein Geschäft, etwa indem er Pumpen vermietete, mit denen Schürfer ihre Gruben trockenlegen konnten. Bald kaufte Rhodes weniger Erfolgreichen die Claims ab und legte sie zusammen. Ende der 1880er-Jahre war neben ihm nur noch ein weiterer Großeigner übrig.

Kimberley, 36 Stockdale Street. Ein Backsteinbau, in dem bis vor wenigen Jahren die südafrikanische De-Beers-Zentrale saß. Ein Mitarbeiter betritt den Boardroom und wirft ein gerahmtes Dokument auf den Konferenztisch. So lässig, dass man denkt: Das kann unmöglich das Original sein. Ist es aber. Ein Scheck, dotiert auf 5.338.650 Pfund. Am 18. Juli 1889 kaufte Rhodes seinen letzten Rivalen Barney Barnato raus und brachte Kimberleys Diamantenfelder unter seine Kontrolle. Ganz oben auf dem Scheck steht der Name seiner Firma: De Beers Consolidated Mines.

Später wurden neue Vorkommen entdeckt, in anderen Ländern Afrikas, in Kanada, Australien, der Sowjetunion. Doch Rhodes’ Kimberley-Coup sicherte De Beers eine Branchendominanz, die allen Marktverschiebungen zum Trotz bis fast in die Gegenwart reichen sollte.

A Diamond is forever

Der Diamond Exchange District von Tel Aviv ist ein Hochsicherheitstrakt. Vor dem Eingang patrouillieren noch mehr bewaffnete Sicherheitskräfte als sonst auf israelischen Straßen. Vier Glastürme erheben sich über dem abgeriegelten Komplex. Drinnen sitzt die Bursa, wie die Israelis ihre Diamantenbörse nennen.

„Das Diamantenhandwerk ist eine Art jüdische Tradition“, sagt Sharon Gefen. Seit 20 Jahren vertritt die modisch gekleidete Frau die Börse in der Öffentlichkeit, ihre Finger, Ohrläppchen und Handgelenke stets mit funkelnden Steinen behängt.

Weil Europas Juden im Mittelalter kein Land erwerben und viele Berufe nicht ausüben durften, konzentrierten sie sich auf den Handel. Besonders attraktiv waren Diamanten – aus einem traurigen Grund. „Sie sind etwas sehr Wertvolles, das man immer bei sich tragen kann, auch wenn man vor Pogromen flüchtet“, erklärt Gefen.

Als die britische Mandatsmacht in den 30er-Jahren die Zölle auf Rohdiamanten abschaffte, begannen eingewanderte Juden, im damaligen Palästina das Geschäft aufzubauen. Nach der Unabhängigkeit Israels strömten dann ab 1948 Hunderttausende Neubürger ins Land, von denen viele ihren Platz in der Diamantenindustrie fanden. Neben Antwerpen, wo ebenfalls eine große jüdische Community das Geschäft beherrschte, galt Tel Aviv bald als wichtigster Umschlagplatz.

An diesem Tag beginnt die jährliche Diamantenwoche. Gefen bahnt sich ihren Weg durch den Börsensaal. Ultraorthodoxe mit Bart und Kippa treffen hier auf Businessleute in teuren Anzügen. Händler sitzen an stoffbedeckten Tischen, wiegen Steine, begutachten sie unter der Lupe, streiten, unterschreiben. Der Wert eines Diamanten bemisst sich nach den vier C: Colour, Cut, Clarity, Carat – Farbe, Schliff, Reinheit, Gewicht. Große Steine sind deutlich rarer und deswegen überproportional teurer als kleine. Ähnliches gilt für seltene Farben wie Kanariengelb, Blau oder Grün. Sonst lassen sich kaum allgemeine Regeln formulieren – Experten unterscheiden die Steine nach 10.000 Kategorien.

Einer der Kenner heißt Abraham Fluk und ist Inhaber eines traditionsreichen Familienunternehmens: Yoshfe Diamonds, seit 1942 im Geschäft. In seiner Firmenzentrale hütet Fluk nicht einen, sondern zwei Schätze. In einem mächtigen Büroschrank liegen eine große Thorarolle und dicke Talmudbände mit goldenen Schriftzeichen. Jeden Tag um halb drei liest sein Sohn Ori den Mitarbeitern daraus vor.

Der andere Schatz lagert in einem zwei Meter hohen Safe: Diamanten in allen Formen und Farben, schwarze aus Russland, braune aus Kanada, pinke aus Australien. Eine Auswahl, wie man sie nur bei den Mitgliedern eines sehr exklusiven Zirkels findet: den 78 sogenannten Sightholdern von De Beers, zu denen Yoshfe Diamonds gehört.

Dank ihrer Marktmacht konnten die Südafrikaner ein einzigartiges Handelssystem etablieren. Schon 1890 hatte sich das Londoner Diamantensyndikat gebildet. Unter der Führung des legendären Ernest Oppenheimer, Emigrant aus Hessen und Chairman seit 1929, machte De Beers aus dieser Struktur die Central Selling Organisation (CSO) – das berüchtigte Kartell.

So funktionierte es: Regelmäßig lud die CSO in London zu sogenannten Sights, Inaugenscheinnahmen. Zugelassen waren nur für würdig befundene „Diamantaires“: die Sightholder. Jedem wurde eine Pappschachtel mit Steinen verschiedener Größe, Farbe und Qualität vorgesetzt, abgestimmt auf die Bedürfnisse des Kunden: winzige für den Schweizer Uhrmacher, große für den Pariser Juwelier. Ein Sightholder – das ist bis heute so – darf die Steine prüfen, aber keine aussortieren. De Beers legt den Preis fest, verhandelt wird nicht, bezahlt wird cash. Der Sightholder nimmt die komplette Box oder lässt es bleiben.

Lange wurden über De Beers’ Vertriebskanal bis zu 90 Prozent der weltweit geförderten Rohdiamanten verkauft. Auch als Wettbewerber andere Lagerstätten erschlossen, überzeugten die Südafrikaner sie, ihnen die Steine zur Vermarktung zu überlassen – teils mit rabiaten Methoden. Als etwa das damalige Zaire 1981 den Vertrag mit der CSO kündigte, um seine Diamanten selbst zu verkaufen, flutete De Beers den Markt mit eigenen Beständen. Der Preisverfall zwang Zaire, sich gedemütigt wieder ins Kartell einzugliedern. Sogar die Sowjetunion mit ihren riesigen Minen in Jakutien unterwarf sich den Turbokapitalisten aus Südafrika.

Diamanten waren lange bedeutungsgleich mit De Beers. Daher warb das Unternehmen auch nicht für die eigene Marke, sondern schlicht für Diamanten an sich. 1947 dachte sich eine Texterin der New Yorker Agentur N. W. Ayer einen Satz aus, den 1999 das Fachblatt „Advertising Age“ zum Slogan des Jahrhunderts kürte: A diamond is forever. Ein Diamant ist ewig. Wie die perfekte Liebe, die den Tod überdauert. Vier Wörter schufen einen Massenmarkt: Angeblich werden heute in den USA acht von zehn Verlobungen mit einem Diamantring besiegelt.

Damit es so kommen konnte, musste die Branche einen Wandel durchlaufen, den man in der Diamantbörse von Tel Aviv an den Namensschildern ablesen kann. Neben Gross, Zvi oder Cohen steht da: Surata, Dhamandan, Annita. Indische Namen.

Für große, wertvolle Diamanten sind Tel Aviv, Antwerpen und New York nach wie vor die erste Adresse. Doch 90 Prozent der Steine werden heute in Indien poliert. Auch Yoshfe Diamonds betreibt dort eine Produktionsstätte. „30 bis 50 Prozent des Diamantenpreises entstehen durch den Arbeitsaufwand und die Personalkosten“, sagt Abraham Fluk. „Um eine Produktion im Ausland kommt man gar nicht herum.“

Der Aufstieg der Inder

Selbst die Bettler von Surat leben von Diamanten: Sie fegen die Gassen und sieben den Müll, auf der Suche nach Ministeinen, die unachtsame Händler fallen lassen. Gelegen im westindischen Bundesstaat Gujarat, hat die Stadt sechs Millionen Einwohner. Geschätzt 600.000 davon arbeiten in den rund 7000 Schleifereien, die letztes Jahr Rohdiamanten im Wert von 17 Mrd. Dollar importierten und geschliffene Steine für 25 Mrd. Dollar in alle Welt verkauften.

Noch Mitte des 20. Jahrhunderts hätte sich das niemand träumen lassen. Viele Stadtteile hatten weder Kanalisation noch Müllabfuhr. „Es gab keine Unterkünfte, wir haben in der Werkstatt gearbeitet, gekocht und geschlafen“, sagt Laljibhai Patel. Mit 20 Dollar in der Tasche ist er 1974 nach Surat gekommen, um das Diamantenschleifen zu lernen. Heute ist er der Präsident von Dharmanandan Diamonds, mit 7800 Angestellten die Nummer zwei auf dem indischen Markt. Sein Firmenwagen: ein Maybach. Sein Privatvermögen: rund 500 Mio. Dollar.

Ab den 60er-Jahren drängten die Inder in den Markt. Die Schleiferlöhne in Antwerpen und Tel Aviv waren gestiegen, es wurde unwirtschaftlich, dort sehr kleine Steine bearbeiten zu lassen. Surats Unternehmer witterten ihre Chance. Sie nahmen De Beers die Billigware ab. „Damals wurden die indischen Schleifer als rückständig belächelt“, sagt Govindbhai Dholakia, auch er einer der Pioniere von Surat. „Niemand nahm uns ernst.“

Eine Fehleinschätzung. Die Inder waren nicht nur billig, sie lernten auch schnell. „Der Einstieg der Inder hat den gesamten Markt verändert“, sagt Martin Rapaport, Herausgeber des Standardwerks „Rapaport Diamond Report“. Bisher für reiche Eliten reserviert, wurden Diamanten für einen viel weiteren Kundenkreis erschwinglich. Die Verkäufe explodierten, vor allem in den USA.

Die talentiertesten indischen Schleifer konnten es bald mit den besten der Welt aufnehmen. Sie begannen, größere Steine zu bearbeiten, im Handel mitzumischen, eröffneten Dependancen in Übersee. Für die notwendigen Investitionen legten ganze Clans zusammen. So hielt modernste Technik in Surat Einzug.

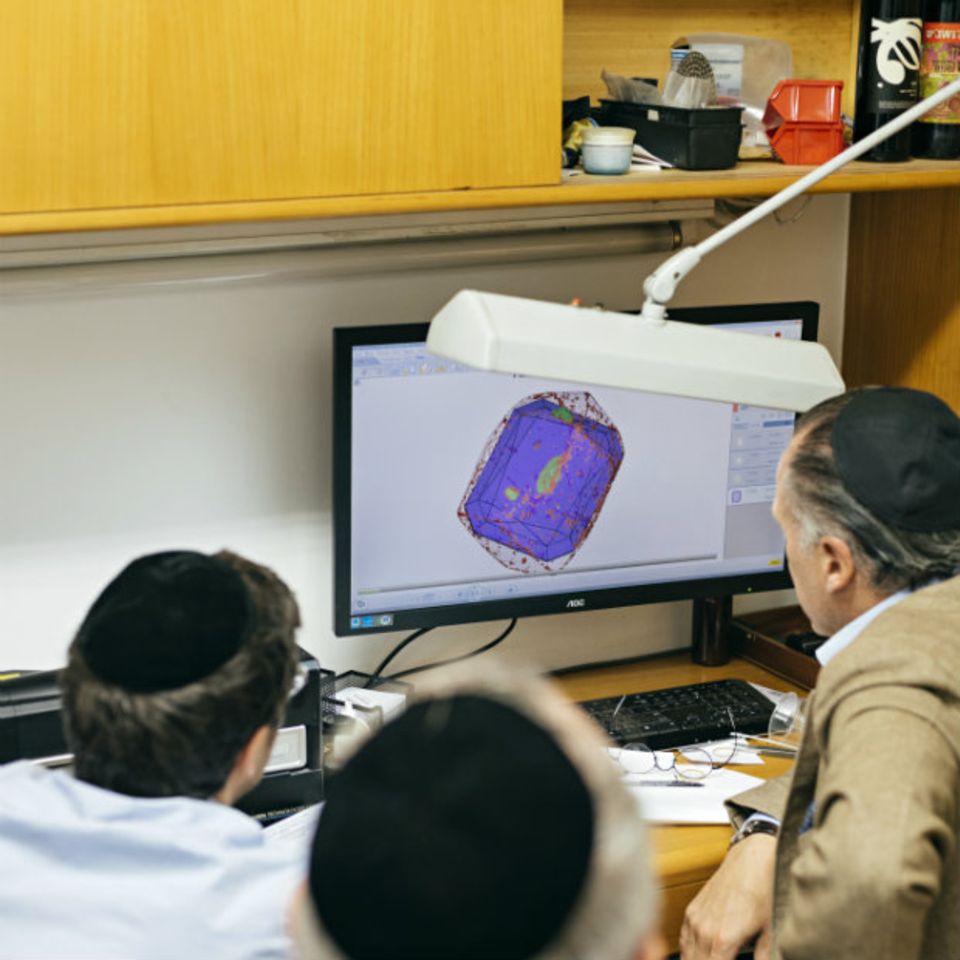

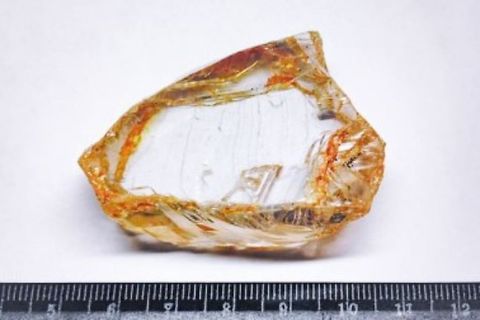

Eine professionelle Produktion folgt strengen Abläufen. Von jedem Stein wird ein digitales 3D-Modell erstellt, in dem Verunreinigungen und Einschlüsse markiert sind. Eine Spezialsoftware berechnet Möglichkeiten, die Ausbeute zu optimieren. Größere Rohlinge werden von computergesteuerten Lasern in Teile geschnitten und erst dann von Hand geschliffen. Das Schleifmittel: Olivenöl mit Diamantstaub – denn nur das härteste Material der Welt kriegt das härteste Material der Welt klein.

In noch einer Hinsicht ist der Vorsprung des Westens geschrumpft. Früher mussten die Inder Laser, Polierscheiben und Scanner importieren. Heute bauen sie viele Geräte selbst. „Wir bieten vergleichbare Qualität zu deutlich niedrigeren Preisen“, sagt Janak Mistry, CEO der Lexus Group, die Schleifereien mit Hardware beliefert. „Noch vor 15 Jahren schickten die hiesigen Firmen ihre wertvollsten Steine nach Antwerpen“, sagt Mistry. „Heute schleifen wir die großen Rohdiamanten selbst.“ Er lässt derzeit einen 30-Karäter bearbeiten, Marktwert etwa 2 Mio. Dollar.

Kein Feld, auf dem die Inder nicht angreifen. Wieso sollten sie ihren westlichen Konkurrenten den lukrativen Handel überlassen? Derzeit wird in Surat eine Diamantenbörse gebaut, die bei ihrer Eröffnung im Jahr 2020 die größte und modernste der Welt sein soll.

Noch aber läuft ein guter Teil des Geschäfts in Surat nach alter Sitte ab. Vor allem kleinere Steine werden auf der Straße gehandelt. Auf dem Hira-Basar hocken jeden Nachmittag zigtausende Männer. „In Surat werden Diamanten gehandelt wie anderswo Gemüse“, scherzt der Händler Hitesh Desai. „Auf dem Basar fragt niemand nach Zertifikaten.“

Dann kommt die Moral

Wo ein Stein herkommt, hatte in der Branche lange kaum jemanden geschert. Gut für den Monopolisten De Beers, der munter die weltweite Förderung aufkaufte – egal wo und von wem. Dieses Geschäftsmodell geriet unter Druck, als Ende des Jahrtausends plötzlich ein neuer Faktor in der Rechnung auftauchte: Moral.

In den 90er-Jahren verheerten Rebellengruppen Liberia und Sierra Leone, finanziert durch eine Kriegsökonomie, die auf Ausbeutung von Diamantenvorkommen beruhte. Statt mit Glamour wurde das Geschäft plötzlich mit Kindersoldaten und Zwangsarbeit assoziiert – auch dank des Hollywoodfilms „Blood Diamond“ mit Leonardo DiCaprio. Abhilfe schaffen sollten Zertifikate. Im Jahr 2003 trat der unter UN-Federführung entwickelte Kimberley-Prozess in Kraft, der Blutdiamanten vom Weltmarkt fernhalten soll.

Perfekt funktioniert das System nicht. Als Monopolist konnte De Beers nicht garantieren, dass sich unter all den zusammengekauften Steinen kein einziger Blutdiamant befand – weshalb der Konzern am Ende entschied, nicht länger die Produktion Dritter zu vermarkten.

So jedenfalls stellt man es bei De Beers gerne dar. Doch das Ende der Monopolära hatte wohl andere Gründe. Die Macht der Südafrikaner bröckelte ohnehin. Der russische Förderer Alrosa, der nach dem Ende der Sowjetunion einen eigenen Verkaufskanal aufbaute, fördert heute rund jedes dritte Karat. Auch die australische Gesellschaft Rio Tinto etablierte einen Vertrieb. Minen in Kanada folgten. Die Folge: De Beers’ Marktanteil bei Rohdiamanten liegt heute nur noch bei 35 Prozent.

Um die wegbrechenden Einkünfte auszugleichen, hat sich der Konzern neue Betätigungsfelder gesucht – und endlich den lukrativsten Markt erschlossen. Sechs Jahrzehnte lang war De Beers aus den USA ausgesperrt, nachdem die Südafrikaner im Zweiten Weltkrieg die Lieferung von Industriediamanten in die USA verweigert hatten, aus Angst vor einem Preisverfall. Das US-Justizministerium konterte mit Wettbewerbsverfahren, mit der Folge, dass der Konzern auf dem amerikanischen Markt nur noch über Mittelsmänner operieren konnte.

Doch mit dem Ende der Monopolära schien die Zeit gekommen, eine neue Seite aufzuschlagen. De Beers bekannte sich 2004 vor einem Gericht in Ohio der Preismanipulation schuldig und willigte ein, 10 Mio. Dollar Strafe zu zahlen. Es war die Voraussetzung, um die Einzelhandelsmarken De Beers Jewellers und Forevermark auf dem größten Diamantenmarkt der Welt etablieren zu können. De Beers war nun Retailer. Die Südafrikaner hatten ihren Griff um das eine Ende der Wertschöpfungskette gelockert – und bespielten dafür jetzt die ganze Klaviatur.

Ganz Gallien?

Obelix sieht aus wie ein anderthalb Meter großes Ei aus Metall. Die Anlage summt, aus konfettigroßen Löchern dringt bläuliches Licht. „Mikrowellen-Plasma-Entladung unter Niederdruck“, erklärt Christoph Nebel. Es folgen viele Details über Stickstoff, Bor, Methan und Substrate, bis der Wissenschaftler einen Satz sagt, den auch Laien verstehen: „Da drin wächst Diamant.“

Obelix: der Comic-Held, der seine Superkräfte einem chemischen Zaubertrank verdankt. Dass die Forscher am Freiburger Fraunhofer-Institut für Angewandte Festkörperphysik ihren Diamantenreaktor so genannt haben, zeugt von Humor. Der habilitierte Elektrotechniker Nebel, 62, Brille und rasierter Schädel, beschäftigt sich seit 1994 mit der Synthese von Diamanten. Er ist hier, wenn man so will, der Miraculix.

Es gibt zwei Arten, Diamanten zu züchten. Entweder simuliert man einen Vulkan und presst unter Druck und Hitze Kohlenstoff zusammen. Oder man nutzt das chemische Verfahren, wie die Freiburger. In den letzten Jahren hat die Forschung es geschafft, Diamanten in einer Dicke von mehr als fünf Millimetern wachsen zu lassen, was das Material für Schmuckhersteller überhaupt erst interessant macht.

„Das Gros der Herstellungskosten entfällt auf die Energie“, erklärt Nebel. „Die nötigen Gase sind superbillig. Am teuersten sind die Abschreibungen der Anlage.“ Der Unterschied zwischen Labor- und natürlichen Diamanten? Nichts als Marketing, sagt Nebel. Von den Eigenschaften her sind sie identisch.

Das weiß die Branche natürlich. Und es macht ihr Bammel. Die größten Hersteller haben sich 2015 in der Diamond Producers Association zusammengetan. Ihre Kampagne „Real is Rare“ soll den Konsumenten einhämmern: Nur was im Erdmantel gewachsen ist, taugt als Liebesbeweis. Den Fortschritt hält das natürlich nicht auf. Neue Wettbewerber entstehen, etwa IIA aus Singapur oder Diamond Foundry, ein Zuchtlabor aus Kalifornien, an dem Leonardo DiCaprio Anteile hält.

Und De Beers? Hat sich bei Element Six eingekauft, einem führenden Diamantenhersteller aus Oxford. Noch diesen Herbst will der Konzern zudem in einer überraschenden Kehrtwende Lightbox auf den Markt bringen, eine neue Modeschmucklinie mit Labordiamanten. „Vielleicht nicht für die Ewigkeit, aber perfekt fürs Hier und Jetzt“, heißt es im Konzern. Das Pricing: 200 Dollar je Viertelkarat. Spottbillig.

In den letzten Jahren, erklärt ein Konzernsprecher den Strategiewechsel, seien immer wieder Laborsteine auf den Markt gekommen, die nicht eindeutig als solche gekennzeichnet waren. Das habe Konsumenten verwirrt und die Branche Vertrauen gekostet. Deshalb gehe man nun lieber in die Offensive. „Wir haben entschieden, dass die beste Strategie für uns ist, mitzumachen und vorneweg zu marschieren.“

Paul Zimnisky, ein führender Marktanalyst, nennt diese Entscheidung „sehr, sehr bedeutsam“. Weil die natürlichen Vorkommen an hochwertigen Diamanten zur Neige gingen, dürften deren Preise absehbar steigen. Gleichzeitig entstehe in Indien und China eine diamantenhungrige Mittelschicht, die sich die wirklich teuren Klunker noch nicht leisten könne. „De Beers fährt mehrgleisig“, sagt Zimnisky. Der Konzern pusht teure Naturdiamanten – und befüttert auf der anderen Seite des Spektrums neue Konsumentenkreise. Am Ende könnte der Markt in zwei Segmente zerfallen – und De Beers wäre in beiden vorneweg. Es ist ein Schachzug, der Cecil Rhodes und Ernest Oppenheimer gefallen hätte.