Die Inflation hat das Leben in Deutschland spürbar verteuert. Allein 2021 hat die Inflationsrate dem Statistischen Bundesamt zufolge im Jahresdurchschnitt um 3,1 Prozent zugelegt, 2020 waren es nur 0,5 Prozent. Viele Ökonomen erwarten mittlerweile, dass die Inflation so schnell nicht zurückgehen wird. Auch für 2022 rechnen einige bereits mit einer Jahresinflation von mindestens drei Prozent.

Die Gründe für die Preisentwicklung sind vielfältig: Zu Beginn des Jahres machte sich etwa das Ende der Mehrwertsteuersenkung bemerkbar. Im Verlauf des Jahres beeinflussten schließlich die weltweiten Lieferengpässe und der Anstieg der Energiepreise die Teuerungsrate zusätzlich.

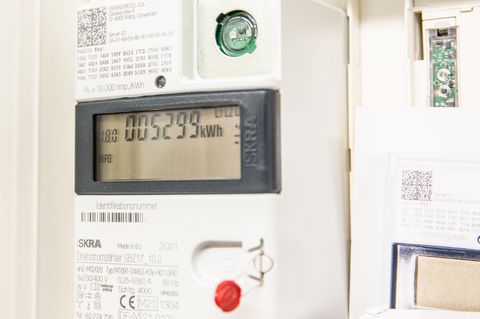

Im Alltag macht sich die Inflation besonders bei den Energiekosten bemerkbar. Damit einkommensschwache Haushalte nicht zu stark belastet werden, plant die Ampel-Regierung einen einmaligen Zuschuss für Menschen, die Wohngeld bekommen. Ein Ein-Personen-Haushalt soll nach dem Vorstoß 135 Euro erhalten, ein Zwei-Personen-Haushalt 175 Euro, für jede weitere Person im Haushalt gibt es 35 Euro.

Auch viele andere Regierungen haben angesichts der hohen Inflationsraten reagiert und gehen mit gezielten Maßnahmen dagegen vor. Einige Beispiele:

So gehen andere Länder gegen die Inflation vor

In Ungarn lag die Inflation zuletzt bei 7,4 Prozent (Stand November). Im November reagierte die ungarische Regierung darauf unter anderem mit einer Höchstgrenze für einige Treibstoffpreise. Seit dem 15. November dürfen ein Liter Diesel und ein Liter Super 95 nicht mehr als umgerechnet 1,33 Euro kosten. Knapp drei Wochen vor der Parlamentswahl legt Regierungschef Viktor Orban mit weiteren Preisdeckeln nach: Die Preise für sechs Grundnahrungsmittel sollen ab dem 1. Februar eingefroren werden, darunter Zucker, Weizenmehl, Sonnenblumenöl, Schweinekeulen, Hühnerbrust und teilentrahmte Milch. Im November hatten die Preise für diese Lebensmittel dem ungarischen Statistikamt zufolge um sechs Prozent zugelegt. Die Oppositionsparteien sehen darin eine Wahlkampf-Finte und kritisieren, der Schritt gehe nicht weit genug.

Polen hat die Inflation noch deutlich stärker im Griff als Deutschland. Im Dezember lag die Teuerungsrate in dem Nachbarland bei 8,6 Prozent. Um gegen den Preisanstieg vorzugehen, setzt Polens Regierung auf einen „Inflationsschutzschild“: Dieser besteht unter anderem aus Steuersenkungen bis Ende Juli. Bei Lebensmitteln und Gas soll ab Februar etwa die Mehrwertsteuer wegfallen, für Benzin und Diesel soll der Steuersatz um fast zwei Drittel auf acht Prozent sinken. Schon im Dezember hatte Warschau erste Schritte gegen die Inflation unternommen und etwa die Kraftstoffsteuer bis Ende Mai ausgesetzt. Kostenpunkt: etwa 4,4 Mrd. Euro. Beobachtern zufolge wird das allein aber nicht reichen. Stattdessen müsste die polnische Regierung ihre Sparmaßnahmen hochfahren und die polnische Notenbank stärker an der Zinsschraube drehen als bisher.

Seit dem Sommer hat sich die türkische Inflationsrate mehr als verdoppelt und lag zuletzt bei 36 Prozent. Im Alltag vieler Türken macht sich das bemerkbar: Die Lebensmittelpreise sind zuletzt um 43,8 Prozent gestiegen, bei Strom waren es zum Jahresbeginn zwischen 50 und 125 Prozent. Befeuert wird das Preishoch, das mit dem drastischen Wertverfall der Lira einhergeht, von der eisernen Niedrigzinspolitik von Präsident Recep Tayyip Erdogan. Unter seinem Einfluss hat die türkische Notenbank den Leitzins deshalb mehrfach gesenkt. Denn hohe Zinsen, so Erdogans Argument, seien die Ursache der Inflation. Zusätzlich haben die Notenbanker mehrmals Dollar und Euro aus den eigenen Reserven verkauft. Damit Sparer und Investoren an der Landeswährung festhalten, sollen sie außerdem entschädigt werden, wenn sie durch Wechselkursschwankungen Geld verlieren. Kurzfristig hat das der Lira Ende Dezember Auftrieb gegeben, mittelfristig rechnen Beobachter aber mit einer weiteren Verschlechterung, solange Erdogan nicht von seinem geldpolitischen Kurs abrückt.

Um vor allem einkommensschwache Haushalte gegen steigende Preise zu schützen, setzen einige Länder auf „Ausgleichsgelder“. Im Dezember verabschiedete das österreichische Parlament einen „Teuerungsausgleich“ von 150 Euro für einkommensschwache Bürger. Noch bis Ende März soll das Geld fließen, insgesamt beläuft sich die Summe auf etwa 100 Mio. Euro. Frankreich setzt gleich auf mehrere Hilfen. Rund sechs Millionen Haushalte mit geringem Einkommen erhalten einen „Energiescheck“ von 100 Euro. Einen weiteren „Inflationsausgleich“ in Höhe von 100 Euro erhalten Arbeitnehmer, die im Monat weniger als 2000 Euro verdienen. Auch gegen die steigenden Gas- und Strompreise geht Paris vor. Während erstere auf dem Niveau von Oktober eingefroren wurden, gilt bei letzteren ein maximaler Anstieg von vier Prozent.

In Russland machte sich die Inflation besonders zum Jahreswechsel bemerkbar – und zwar bei den Kaviarpreisen. Insbesondere der rote Lachskaviar gehört fest zu den Neujahrsfeierlichkeiten dazu, kostete zuletzt aber fast ein Drittel mehr als noch im Vorjahr. Erstmals überhaupt stiegen die Preise damit auf über 5000 Rubel pro Kilo (ca. 60 Euro). Im November verzeichnete Russland eine Inflation von 8,4 Prozent. Das ist mehr als doppelt so viel, wie von der Notenbank angestrebt. Die Notenbanker haben 2021 deshalb schon siebenmal den Leitzins angehoben, zuletzt auf 8,5 Prozent. Auch weitere Zinsschritte nach oben stehen bereits im Raum. Auch Großbritannien hat Ende 2021 an der Zinsschraube gedreht und erhöhte den Leitzins um 0,15 Prozentpunkte. Darüber hinaus investiere die britische Regierung laut Finanzminister Sunak umgerechnet 5 Mrd. Euro in Hilfszahlungen für ein warmes Zuhause in einkommensschwachen Haushalten und in eine Energiepreisobergrenze.

Mit sieben Prozent lag die Inflationsrate in den USA im Dezember so hoch wie zuletzt 1982. Die Preise für Fleisch und Fisch legten im November um 13 Prozent zu, Erdgas um 25 Prozent und Benzin sogar um zwischenzeitlich 58 Prozent. US-Präsident Joe Biden und seine Regierung setzen daher gleich an mehreren Stellen an, um die Inflation einzudämmen: Um die Lieferketten zu entlasten, wurde an den zwei größten US-Häfen ein 24-Stunden-Betrieb eingeführt. Gegen die steigenden Energiepreise gaben die USA im November außerdem Teile ihrer strategischen Ölreserven frei. Unabhängige Fleisch- und Geflügelproduzenten können in den kommenden Monaten außerdem mit Hilfen von insgesamt 1 Mrd. Dollar rechnen. Mit Spannung wird auch die angekündigte Zinswende der US-Notenbank erwartet, die Marktbeobachtern zufolge schon im März beginnen könnte.