Herr Bandholz, in den USA stehen heute die Zwischenwahlen zum Kongress an. Sie haben fast 13 Jahre dort gelebt und als US-Chefvolkswirt für die Unicredit gearbeitet. Geben Sie uns einen Einblick: Wie wird dort eigentlich auf die Midterms geschaut?

HARM BANDHOLZ: In New York, wo ich gelebt habe, haben die Midterms kaum eine Rolle gespielt. Da ist die Wahl eigentlich im Vorfeld für die Demokraten entschieden und entsprechend wenig Wahlkampf wird gemacht. Wer sich nicht gerade beruflich mit Wahlen beschäftigt, an dem gehen die Midterms weitestgehend vorbei. In einigen Staaten sieht das natürlich ganz anders aus – vor allem dort, wo es spannend wird.

Von welchen Staaten reden wir?

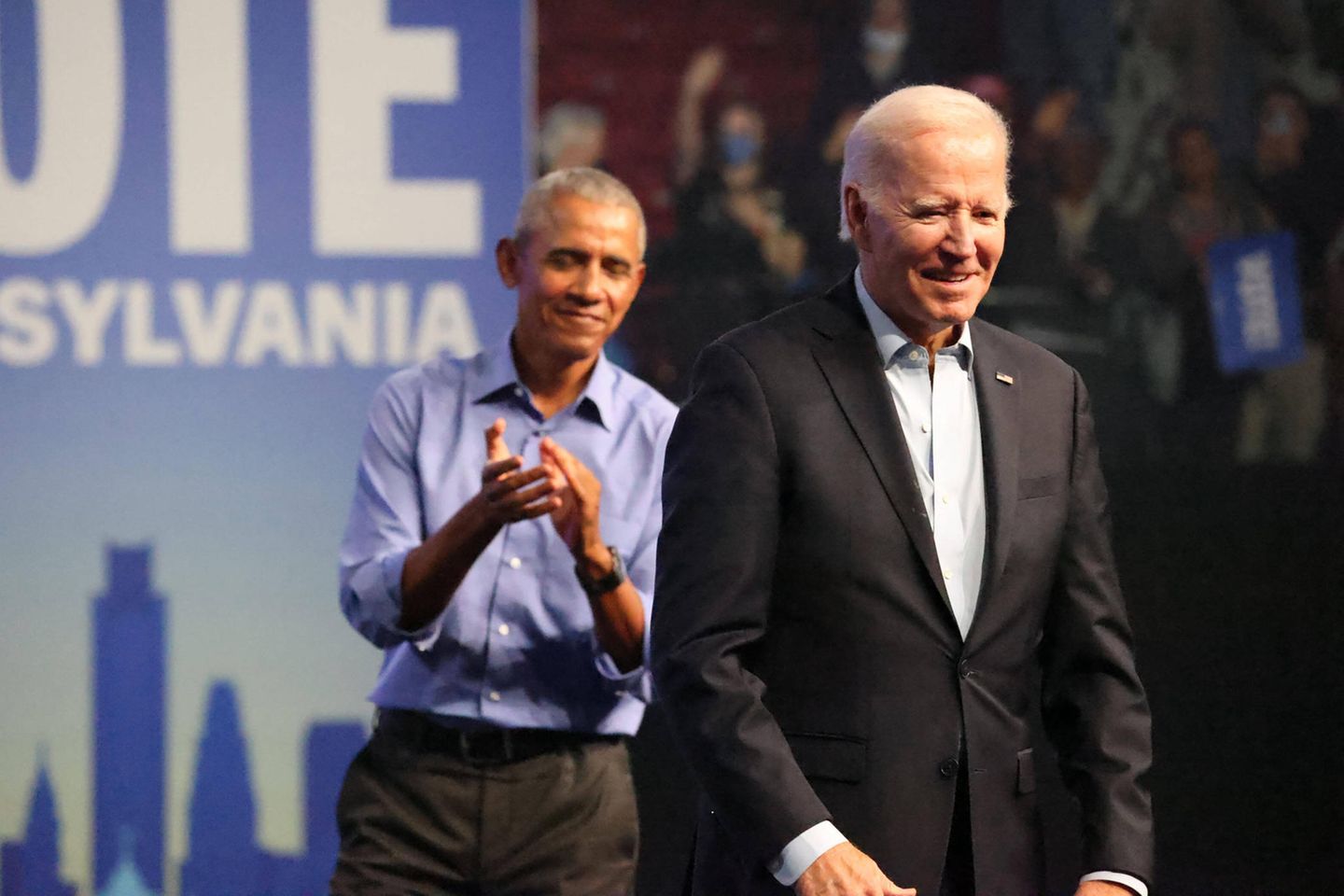

Beim Repräsentantenhaus sieht es so aus, dass es eindeutig republikanisch wird – da geht es nur um einige Wahlbezirke, aber nicht um ganze „Swing States“. Deutlich spannender wird es im Senat, und da gibt es drei Staaten, auf die man sich konzentrieren muss: Georgia, Nevada und Pennsylvania. Wer dort die Nase vorne hat, der wird die Mehrheit im Senat holen.

Mit welchem Ausgang rechnen Sie?

Seit etwa einem Monat liegt das Momentum deutlich auf Seiten der Republikaner. Jetzt sieht es so aus, dass sie mit Nevada und Georgia zwei der drei Staaten gewinnen und damit auch den Senat. Aber alle drei Rennen sind noch so eng, dass man keine eindeutige Aussage treffen kann – oder wie es die Amerikaner nennen: es ist „too close to call“.

Eigentlich liest sich die Bilanz von Joe Biden doch verhältnismäßig gut. Warum ist das Momentum trotzdem auf Seiten der Republikaner?

Traditionell ist es so, dass die Partei des aktuellen Präsidenten in den Zwischenwahlen verliert. Das war nur bei George W. Bush einmal anders, als ihm die Amerikaner nach den 9/11-Attentaten Unterstützung geben wollten. Ansonsten hat die Präsidentenpartei immer verloren. Dafür gibt es verschiedene Theorien: Zum einen hat die eigene Partei bei der Präsidentschaftswahl vielleicht etwas überperformt und wird jetzt zurechtgestutzt. Oder aber die Bürger sind enttäuscht vom Präsidenten und seiner bisherigen Bilanz.

Gibt es denn auch spezifische und praktische Probleme, die das Pendel zugunsten der Republikaner ausschlagen lassen?

Ja, und dazu gehört ganz sicher die Inflation. Das ist das beherrschende Wahlkampfthema in den USA. Die Demokraten sagen zwar, dass es dem Land gut gehe, und verweisen zu recht auf die niedrigste Arbeitslosenquote seit 50 Jahren. Wahrscheinlich würde das unter normalen Umständen auch für ein gutes Wahlergebnis reichen – aber im aktuellen Umfeld ist die Inflation das dominierende Thema und die lässt sich einfach nicht wegdiskutieren. Für die Republikaner ist das ein gefundenes Fressen.

Die Politik hat doch – zumindest in der Theorie – nur begrenzten Einfluss auf die Inflationsrate. Warum verfängt diese Taktik trotzdem?

Dafür müssen wir nicht einmal in die USA schauen. Auch in Deutschland werden die Fehler immer wieder nur bei der EZB und der Niedrigzinspolitik gesucht. So einfach ist das aber nicht, denn es gibt genügend fundierte Argumente, die dagegensprechen, die EZB alleinverantwortlich zu machen. In den USA kommt die tiefe Spaltung hinzu. Die Republikaner nehmen die Diskussion mit großer Dankbarkeit auf. Es ist sehr leicht, Joe Biden das Problem zuzuschieben. Da wird zum Beispiel gesagt, dass er einen Kampf gegen die Ölindustrie führe – und deshalb seien die Benzinpreise so hoch. Das stimmt zwar nicht, lässt sich aber relativ gut verkaufen. Andererseits hat Joe Biden mit seinen Stimuluspaketen die Inflation möglicherweise tatsächlich zusätzlich angeheizt: Solche Stimuli helfen zwar vielen Leuten, aber das geht für die meisten Wähler schon zu weit. Ich denke, die Argumentation über die fossilen Brennstoffe zieht am einfachsten.

Dafür hat Joe Biden in dieser Woche auch Angriffsfläche geboten. Nachdem die Mineralölkonzerne mal wieder Milliardengewinne präsentiert haben, hat er angekündigt, diese Übergewinne abzuschöpfen. Wie realistisch ist so etwas?

In der aktuellen Konstellation wäre das schon realistisch gewesen. Der „Inflation Reduction Act“ – der eigentlich nichts an der Inflationsrate ändert – geht zum Beispiel in die Richtung, den Haushalt langfristig zu konsolidieren. Eine „Windfall Profit Tax“ hätte da schon reingepasst, war aber bislang kein Teil davon. Jetzt müsste die Steuer erneut durch die Legislative, und da wird Biden nach den Wahlen keine Mehrheit mehr haben.

Das zeigt schon, dass Biden zu einer „lame duck“ werden könnte – dass er also kaum noch Vorhaben in seinen letzten beiden Amtsjahren durchsetzen könnte. Ist das auch die herrschende Marktmeinung?

Ja, die Märkte gehen aktuell vom sogenannten Gridlock aus – also einer Situation, in der weder Demokraten noch Republikaner eine legislative Mehrheit haben. Für die Märkte wäre das auch ein wünschenswertes Ergebnis.

Das müssen Sie erklären …

Historisch haben die Märkte nach den Midterms überperformt, insbesondere wenn es einen Gridlock gab. Das liegt daran, dass Gridlock politischen Stillstand bedeutet – was gleichzeitig Unsicherheit aus dem Markt nimmt. Das mögen die Finanzmärkte natürlich. Von daher müsste man eigentlich sagen, dass die Zeiten für Aktien gut aussehen. Dabei wird aber häufig ein Faktor vergessen.

Und der wäre?

Schaut man sich nur die Korrelation zwischen Wahlausgang und Aktienmarktperformance an, übersieht man leicht, dass die US-Wirtschaft im dritten Jahr einer Präsidentschaft – also dem Jahr nach den Midterms – eigentlich immer gewachsen ist. Das ist natürlich auch gut für Aktien. Jetzt sind die Vorzeichen aber ganz anders: Die Chance ist nämlich sehr hoch, dass die US-Wirtschaft in eine Rezession abgleitet. Und das ist wiederum schlecht für die Gesamtperformance.

Wer würde sich denn trotzdem über eine Niederlage von Biden beziehungsweise einen Gridlock freuen?

Das wären sicher Mineralölkonzerne, weil die Klimaschutzinitiative von Biden deutlich ausgebremst werden würde. Dazu kommen alle Firmen, die davon profitieren, wenn keine höheren Kapitalertragssteuern durchgesetzt werden. Das sind zum Beispiel Finanzdienstleister oder Verkäufer von Luxusartikeln. Und zum Schluss Firmen, die ihre Mitarbeiter unter dem geforderten Mindestlohn von 15 Dollar anstellen. Denn auch den würde Biden nicht mehr durchgesetzt bekommen.

Auf die jüngsten Notenbankentscheidungen haben die Märkte kaum noch reagiert. Wie wird das bei den Midterms aussehen?

Schaut man sich die Umfragen an, dann sind die Republikaner zu mehr als 80 Prozent Favorit auf das Repräsentantenhaus. Zumindest hier dürften die Erwartungen schon eingepreist sein – und damit hätte man ja schon Gridlock. Die Unbekannte bleibt der Senat. Wenn Repräsentantenhaus und Weißes Haus aber ohnehin schon unterschiedlich besetzt sind, ist es für den Markt nicht mehr ganz so wichtig, wer den Senat gewinnt. Insofern glaube ich, dass das Kurspotenzial schlicht begrenzt ist und nach wie vor andere Faktoren die Aktienmärkte stärker beeinflussen. Es gibt zwar am Tag nach der Wahl häufig Positionsrallyes, die auch Analysten kaum nachvollziehen können, aber in den Tagen danach normalisiert es sich dann.

Wird sich der deutsche Aktienmarkt an die Entwicklungen anpassen? Oder wird es einen zusätzlichen geostrategischen Effekt geben, wenn Joe Biden geschwächt wird? Stichwort: Finanzierung der Ukraine …

Nein, das sehe ich nicht. Nur weil die deutsche Politik möglicherweise stärker gefordert wird, heißt es nicht, dass es deutschen Unternehmen schlechter geht. Ich glaube auch nicht, dass Protektionismus stärker an den Märkten gespielt wird. Selbst unter Trump war das keine wesentliche Bremse für europäische Aktienmärkte. Die Unterperformance in Europa war wohl eher hausgemacht.

Welche geopolitischen Herausforderungen bedeutet denn ein Gridlock für Deutschland? Viele Experten fürchten etwa eine schwächere transatlantische Beziehung.

Man könnte ja auch die Gegenthese aufstellen: Dadurch, dass Joe Biden innenpolitisch gar nichts mehr machen kann, konzentriert er sich vielleicht mehr auf die Außenpolitik. Für Europäer ist diese Frage tatsächlich sehr wichtig. Ich glaube aber, dass die Beziehung durch einen republikanischen Kongress nicht leidet, da Biden und sein Kabinett im Amt bleiben. Im Hinblick auf China haben wir auch schon gesehen, dass der Unterschied zwischen Demokraten und Republikanern in der Außenpolitik gar nicht so groß ist, wie in der Innenpolitik. Denn im September hätte Biden die Trump-Zölle zurückfahren können. Das hat er aber hinsichtlich eines drohenden Taiwan-Konflikts nicht getan. Hier ändert sich also gerade wenig, und das wird auch von den Republikanern mitgetragen. Interessanter wird es möglicherweise bei den Ukraine-Hilfen: Da könnte es nämlich passieren, dass ein republikanischer Kongress die Mittel blockt. Das wäre eine Gefahr für Europa – das muss man ganz klar so sagen. Ich glaube aber nicht, dass die Republikaner die Hilfen komplett einfrieren, sondern als Verhandlungsmittel für ihre eigenen Interessen nutzen. Zum Beispiel für verschärfte Sicherheitsvorkehrungen an der Grenze zu Mexiko.

In den vergangenen beiden Jahren haben Republikaner in Teilen sogar mit den Demokraten gestimmt – zum Beispiel bei Waffenrechten oder Sanktionen gegen China. Wird es diese gemeinsamen Linien auch nach den Midterms geben?

Ja, es gibt durchaus gemeinsame Interessen. China ist und bleibt ein Thema, aber auch Cybersecurity und innere Sicherheit. Möglicherweise nimmt man das als Grundlage, um gemeinsame Projekte durchzubringen. Aber es ist definitiv schwieriger geworden – vor allem im Senat. Früher hatte man dort noch staatstragende Personen, mittlerweile gilt: Stimmst Du mit dem anderen, stimmst Du mit dem Feind. Von daher werden die gemeinsamen Projekte immer weniger.