Tesla: tödlicher Unfall

Das selbstfahrende Auto gilt als automobile Zukunftsvision. Doch ein tödlicher Unfall wirft einen Schatten auf diese von vielen Herstellern und Tech-Unternehmen vorangetriebene Entwicklung. Bereits Anfang Mai kam der Fahrer eines Tesla-Sportwagens bei einem Unfall mit einem Lkw ums Leben. Er soll zuvor sein Model S auf Autopilot gestellt haben. Die US-Verkehrsaufsicht NHTSA untersucht den Fall.

Offenbar war der Sportwagen ungebremst auf den Lastwagen geprallt, der auf einer Kreuzung links abbiegen wollte. Wegen des hellen Himmels habe der Autopilot die weiße Seite des Sattelschleppers nicht registriert, teilte Tesla mit. Daher habe das Fahrzeug nicht gebremst.

Der Unfall stellt die Sicherheit des autonomen Fahrens infrage. Ist sie nicht gewährt, wird sich die Technik nicht durchsetzen können. Das betrifft dann nicht nur Tesla, sondern auch andere Autobauer, die am selbstfahrenden Auto forschen.

BMW beispielsweise tut sich mit dem Chiphersteller Intel und der israelischen Kameratechnik-Firma Mobileye zusammen, um die Entwicklung voranzutreiben. 2021 wollen die Bayern ein Elektrofahrzeug auf den Markt bringen, das auch autonom fahren kann. Bis dahin muss die Technik sicher sein, sonst werden sie die Käufer mit Sicherheit nicht akzeptieren.

VW: Einigung im Abgasskandal

Volkswagen hat sich mit US-Behörden und Klägern auf einen Vergleich geeinigt. 14,7 Mrd. Dollar soll der deutsche Autobauer für den Abgasskandal zahlen, in erster Linie um Besitzer von jenen Dieselfahrzeugen zu entschädigen, deren Motoren mit der Abgas-Manipulationssoftware ausgestattet waren. Jeder betroffene US-Kunde werde mindestens 5100 Dollar erhalten, hieß es. Sie können den Wagen umrüsten lassen oder ihn zurückgeben. Betroffen sind 460.000 VW-Fahrzeuge und 15.000 Autos der Konzernmarke Audi.

Rund 10 Mrd. Dollar sind für Entschädigungen vorgesehen, der Rest des Geldes fließt zum größten Teil (2,7 Mrd. Dollar) in einen Fonds zum Ausgleich überhöhter Stickoxid-Emissionen. Den kleineren Teil muss VW in die Infrastruktur für Null-Emissions-Fahrzeuge investieren. Der Vergleichsvereinbarung muss noch der zuständige Richter Charles Breyer zustimmen. Das soll im Herbst geschehen.

Mit dem Vergleich umgeht der Autobauer teure und langwierige Gerichtsverfahren. Allerdings sind die 16 Mrd. Euro, die VW für den Skandal zurückgelegt hat, damit auch fast aufgebraucht. Weitere Rückstellungen plant das Unternehmen vorerst aber nicht. „Vergleichslösungen in dieser Größenordnung belasten uns ohne Zweifel erheblich“, sagte Finanzvorstand Frank Witter. Der Konzern sei aber in der Lage, „die Konsequenzen zu beherrschen“.

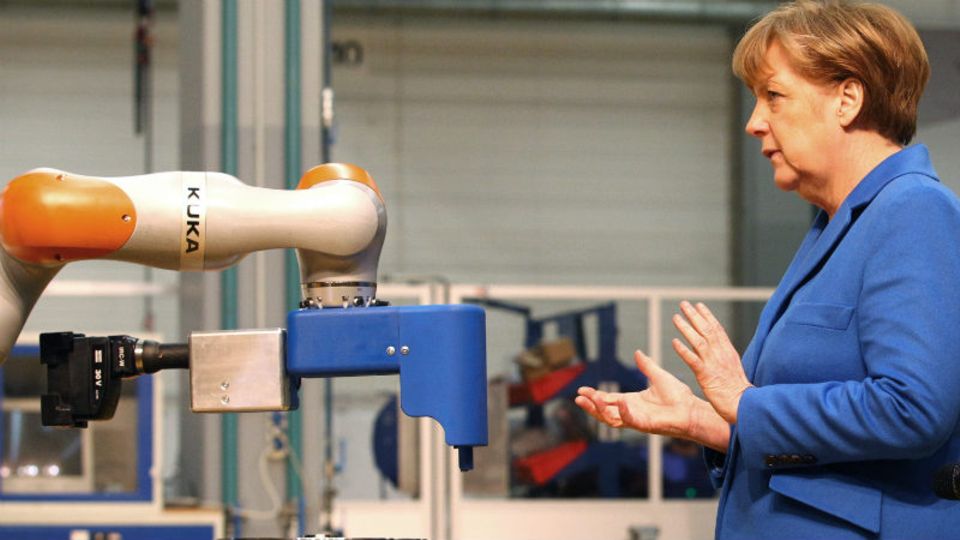

Kuka: Einigung mit Chinesen

Der deutsche Roboterspezialist Kuka hat sich mit dem chinesischen Investor Midea auf die Ausgestaltung der angestrebten Partnerschaft verständigt. Der chinesische Haushaltsgerätehersteller verpflichtet sich die Unabhängigkeit von Vorstand und Aufsichtsrat zu garantieren. Auch soll es keinen Beherrschungsvertrag geben und Kuka werde an der Börse notiert bleiben.

Den angebotenen Preis von 115 Euro pro Aktie bezeichneten Vorstand und Aufsichtsrat des Unternehmens als angemessen. Den Anteilseignern werde daher die Annahme der Offerte empfohlen.

Laut Kuka-Chef Till Reuter finden im Hintergrund aber auch Gespräche mit weiteren potenziellen Investoren statt. Gesucht werden Investoren, die Aktienpakete von fünf oder zehn Prozent übernehmen sollen. Mit wem Kuka spreche, wollte Reuter nicht sagen, das sei vertraulich. Ziel ist es, einen größeren Streubesitz zu erreichen. Midea reiche ein Anteil von 45 bis 50 Prozent, sagte Reuter. Unklar ist noch, wie sich die beiden Großaktionäre Voith (25,1 Prozent) und Loh (zehn Prozent) verhalten.

Mit einem breiteren Streubesitz könnte Kuka die Bedenken gegen den chinesischen Investor verringern. Aus der Politik gab es Kritik, weil ein Ausverkauf deutscher Technologie nach China befürchtet wird. Kuka gilt als Vorzeigeunternehmen der sogenannten Industrie 4.0. Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel hatte versucht, ein europäisches Gegenangebot zu der chinesische Offerte zu organisieren. Doch geeignete Kandidaten winkten ab, weil die von Midea gebotenen 4,6 Mrd. Dollar als sehr hoch gelten.

Deutsche Bank: Krtik vom IWF

Die Negativmeldungen über die Deutsche Bank nehmen kein Ende. In dieser Woche fiel eine US-Tochter des größten deutschen Kreditinstituts durch den Stresstest der US-Notenbank Fed. Und schlimmer noch: Nach Ansicht des Internationales Währungsfonds (IWF) trägt die Deutsche Bank das größte Risiko für das weltweite Finanzsystem. „Unter den global systemrelevanten Banken scheint die Deutsche Bank am meisten zu systemischen Risiken beizutragen, gefolgt von HSBC und Credit Suisse“, heißt es im Deutschland-Bericht des IWF.

Das heißt zwar nicht, dass das Frankfurter Geldhaus in akuten Schwierigkeiten steckt. Der Währungsfonds hat vielmehr untersucht, wie die Bank im Krisenfall dastünde. Und da ist das Urteil wenig schmeichelhaft.

Die Aktie reagierte am Donnerstag auf das Ergebnis des Stresstests mit einem neuerlichen Kursrutsch. Zwischenzeitlich näherte sich der Kurs bedrohlich der Marke von 12 Euro.

Dabei betraf der Stresstest nur eine relativ kleine Einheit, die Deutsche Bank Trust Corporation. Sie ist in der Vermögensverwaltung und als Transaktionsbank tätig. Die Fed kritisierte vor allem das Risikomanagement des Instituts.

Seit dem 1. Juli ist die Trust Corporation Teil der neuen Dachgesellschaft DB USA Corporation. Dort ist auch das skandalträchtige Investmentbanking angesiedelt. Die neue Gesellschaft wird 2018 erstmals am Stresstest teilnehmen.