Die zwei Männer sind sich noch nie begegnet, trotzdem gibt es zur Begrüßung ein großes Hallo. Hände fliegen empor und klatschen auf Schultern, Carsten Maschmeyer drückt Dave Hanley an die Brust, CEO des Start-ups Tomorrow Ideas.

„Endlich sehe ich, dass es dich wirklich gibt!“, ruft Maschmeyer.

„Brother!“, stößt Hanley aus, leicht überrumpelt.

Hier im Tomorrow-Büro in Seattle treffen sich die beiden erstmals persönlich: Hanley, ein Mann mit glatt rasiertem Schädel, Gründer des Versicherungs-Start-ups – und Maschmeyer, der in dieses Start-up investiert. Wenig später sitzen sie in einem Besprechungsraum. Einer von Hanleys Mitgründern stellt sich vor: Er habe einst eine Firma gegründet, sie verkauft, die Welt bereist, sei dann bei Tomorrow eingestiegen …

„… also hast du mit zehn angefangen!“, ruft Maschmeyer.

Die Runde lacht höflich.

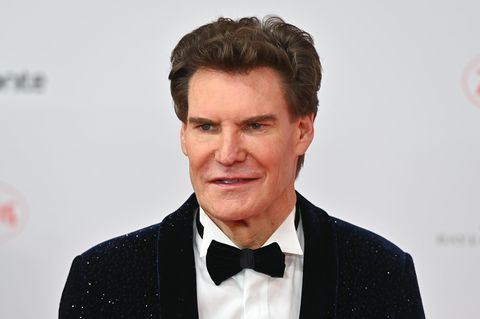

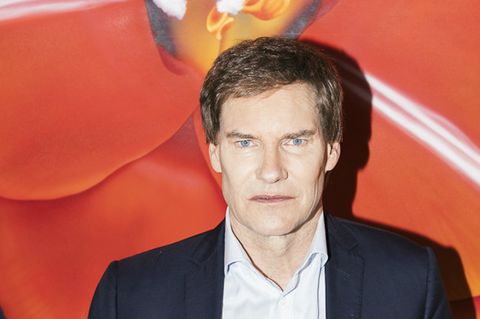

Es ist Ende Mai, und Maschmeyer reist durch die USA, um sein Netzwerk mit Gründern und Risikokapitalgebern auszubauen. Los Angeles, Seattle, San Francisco. Weit weg von Deutschland, wo Maschmeyer als einer der schillerndsten Geschäftsmänner gilt. Reich geworden ist er mit seinem Allgemeinen Wirtschaftsdienst (AWD), einem Vermittler von Finanzprodukten. Wegen dessen fragwürdiger Methoden – Stichwort Strukturvertrieb, bei dem Kunden weitere Kunden werben – gilt der Milliardär noch heute vielen als „Drückerkönig“.

Doch das war bei Weitem nicht die einzige Rolle, die er im Lauf der Zeit innehatte: Man kennt ihn als Kanzlerfreund, Ehemann der Schauspielerin Veronica Ferres, TV-Star in „Die Höhle der Löwen“. Heute 60 Jahre alt, hat er so viele Häutungen durchlaufen, dass man sich fragt, wo zwischen der Reiz-, Hass- und Kunstfigur der Kern des Carsten Maschmeyer steckt. Nun, auf der mehrtägigen USA-Reise, auf der Capital ihn begleitet, will er zeigen, dass man ihn als Investor ernst nehmen muss.

Gegen die Langeweile

Die Tomorrow-Leute hat Maschmeyer bisher nur über Skype gesprochen, jetzt will er sie kennenlernen. Gefunden hat das Start-up sein fünfköpfiges Team, Maschmeyer Group Ventures in San Francisco. Dort machen rohe Backsteinwände und Nitro-Cold-Brew-Kaffee eine Botschaft klar: Wir gehören dazu, sind Teil des Silicon Valley. Diese Ambitionen kreuzen sich nun in Seattle aufs Vortrefflichste mit Maschmeyers Vergangenheit. Als sogenanntes Insurtech will Tomorrow die Versicherungsbranche umpflügen – eine Branche, die Maschmeyer so gut kennt wie wenige andere.

Am Konferenztisch setzt der zweite Mitgründer zur Vorstellung an. Früher habe er für das US-Verteidigungsministerium gearbeitet, das Department of Defense …

„… und jetzt arbeitest du für das Department of Offense!“, ruft Maschmeyer. Noch mal höfliches Gelächter, am lautesten lacht er selbst. Start-up, Offensive, schon klar.

Maschmeyer hat oft gesagt, er habe sich fürchterlich gelangweilt, als er nach dem Verkauf des AWD 2007 auf einem Riesenberg Cash saß, aber keine Aufgabe mehr hatte. Deshalb habe er angefangen zu investieren: Es mache ihm Freude, Start-ups mit Sales-Wissen und Kontakten zu unterstützen. Aber natürlich geht es auch um Rendite: In einer Zeit, in der billiges Geld die Welt flutet, Aktien teuer und Anleihen unrentabel sind, bieten Start-ups die beste Aussicht auf Wachstum und Gewinne.

Bloß ist Maschmeyer mit seiner Investmentstrategie nicht alleine. In den USA können gute Start-ups sich aussuchen, wer ihnen Geld geben darf. Financiers müssen Gründer davon überzeugen, sie mit an Bord zu nehmen. Deshalb ist er hier: Er will Werbung für sich machen.

Maschmeyers US-Besuch ist eine schnelle Tour: die Westküste im Privatjet, viele Städte, wenig Zeit. Am Tag vor dem Treffen in Seattle etwa läuft er in L.A. durch ein Gebäude, nicht weit vom Strand von Santa Monica. Die Firma hier heißt Clocktower Group und ist spezialisiert auf Funds-of-Funds-Business und Financial-Technology-Venture-Capital. Man muss das nicht im Detail verstehen, um zu begreifen, worum es geht: CEO Steve Drobny kennt alle, die bei der Finanzierung von US-Fintechs mitmischen. Leute wie ihn will Maschmeyer von sich einnehmen.

Der Clocktower-Boss ist die kalifornische Lässigkeit in Person, den Besuch empfängt er in Sneakern und Polohemd. Maschmeyer trägt Sakko und Weste. Mit beiläufiger Geste schenkt Drobny ihm zwei Bücher, die er geschrieben hat. Eines davon heißt „Inside the House of Money“.

„Genau da befinden wir uns gerade!“, ruft Maschmeyer. Dann geht es im Fahrstuhl in den elften und obersten Stock. Den, erklärt Drobny, stelle er Start-ups gratis zur Verfügung, sie könnten hier auch Partys feiern. Es sei eine Art Club, Mitgliedschaften vergebe er nach Laune. „Du bist jetzt Mitglied“, sagt er kurz entschlossen zu Maschmeyer.

„Im Ernst? Danke!“, begeistert der sich. „Schon drei tolle Sachen: Erst die Bücher, zweitens bin ich Mitglied, und drittens können wir hier Party machen!“

Feiern und Geschäfte liegen hier nah beieinander. „Solange es mehr Geld als Deals in der Wagniskapitalwelt gibt, muss man erst mal an die Deals rankommen“, erklärt Drobny nahtlos.

„Es ist dermaßen viel Geld im Umlauf, und es ist dummes Geld“, versucht Maschmeyer einen Scherz.

„Dummes und smartes Geld“, gibt Drobny unbewegt zurück.

„Ihr Bewunderer“

Auf die Frage, was er unter einnehmender Kommunikation versteht, hat Maschmeyer mal ein ganzes Buchkapitel verwendet. In seinem Ratgeber „Selfmade – die Erfolgsformel“ heißt es: „Jeder Mensch möchte gelobt werden und etwas Nettes über sich hören. Gewinnen Sie Ihr Gegenüber durch Ihre Anerkennung. Sprechen Sie Komplimente aus, aber schmieren Sie niemandem Honig um den Mund.“ Später im Text: „Wenn Sie jemanden nachhaltig emotional berühren wollen, schreiben Sie ihm ruhig mal etwas Schmeichelhaftes, gern auch humorvoll Übertriebenes zum Beispiel am Ende einer E-Mail oder SMS: ‚Der Vorsitzende Ihres Fanclubs‘ oder ‚Ihr Bewunderer‘.“

Seinem Gastgeber sagt Maschmeyer nun, dieser sei für seine Analysen berühmt und habe fabelhaften Erfolg mit Hedgefonds gehabt. Der Amerikaner zeigt kaum eine Regung.

Später dann erzählt Drobny von seiner Karriere. Er habe mal bei der Deutschen Bank gearbeitet, Anshu Jain sei sein Chef gewesen, dann habe es noch Ed Mitchell gegeben …

„… der ist mit dem Flugzeug abgestürzt, stimmt’s?“, fragt Maschmeyer im Plauderton.

„Yeah“, sagt Drobny tonlos. „Er ist gestorben.“

Als das Meeting vorbei ist, macht Maschmeyers kleine Delegation sich auf den Weg nach unten. Kaum schließen sich die Aufzugtüren, liefert Maschmeyer sofort eine Interpretation: Das sei jetzt aber richtig gut gelaufen, der Steve habe Interesse, man werde bestimmt etwas zusammen unternehmen.

Natürlich geht es hier, in Anwesenheit des Capital-Reporters, um Deutungshoheit. Es ist ein ständiges Thema für Maschmeyer, der über die Jahre eine Medienfigur geworden ist wie nur wenige deutsche Unternehmer: Wie wird er wahrgenommen? Im Umgang mit Journalisten beherrscht Maschmeyer längst die ganze Klaviatur. Fühlt er sich verleumdet, schickt er Anwälte los, wie 2011 gegen die Macher einer beißenden NDR-Doku. Wer ihm geneigt zu sein scheint, den umgarnt er. Einer Society-Reporterin hat er einst einen Rosenstrauß verehrt als Entschuldigung für einen verschobenen Interviewtermin. Gesprächspartner berührt er hin und wieder, am Unterarm, am Knie, immer sachte, nie aufdringlich. So baut er Nähe auf, stellt Vertraulichkeit her. Es wirkt.

Andererseits behält er voll die Kontrolle. So hat der Fotograf für diesen Artikel seine liebe Mühe. Viele Motive behagen Maschmeyer nicht. Als er in San Francisco das Team eines Start-ups bewirtet, will er die Weinflasche nicht auf den Fotos haben – nicht, dass jemand vom Etikett Rückschlüsse auf den Preis zieht. Auch bitte keine Bilder von ihm vor dem Privatjet, obwohl der nur gechartert ist. Im Inneren des Jets auch nur beim Arbeiten, nicht beim Aus-dem-Fenster-Gucken.

Anderes Beispiel, auf dem Weg nach Seattle: Der Jet landet im Sonoma Valley zwischen, einer Weinbauregion, berühmt für ihre Spitzengastronomie. Maschmeyer ist mit einem US-Milliardär verabredet. Seine Mitarbeiter haben frei und überlegen laut, wo sie zu Mittag essen wollen. Da haut er zum einzigen Mal unbedacht einen Witz raus. Sinngemäß: Wer es fertigbringe, im Sonoma Valley zu verhungern, müsse eigentlich sofort entlassen werden. Es ist wirklich lustig, alle lachen, doch Maschmeyer erschrickt sofort über sich selbst: Das sei jetzt eigentlich nicht zur Veröffentlichung gedacht. Er ist stets in Sorge, alles könne zu seinem Nachteil ausgelegt, er verzerrt dargestellt werden. Denn aus seiner Sicht ist es ihm oft so ergangen.

Privatjet und Armut

„Auf der Reichenliste, diese Freunde – das war too much. Da ist manchen die Fantasie durchgegangen“, sagt er. „Dann kam noch Veronica in mein Leben. Da war die mediale Figur Maschmeyer fertig gebaut.“ Unten zieht die Pazifikküste vorbei, der Privatjet ist in der Luft. Drinnen heller Teppich, Wurzelholzfurnier, Mineralwasser von den Fidschi-Inseln. Maschmeyer hat den Gurt gelöst und erzählt – und schnell landet er bei seiner Kindheit. Die ist ein Schlüssel, wenn man das Phänomen Maschmeyer verstehen will. Denn der Kontrast zu dem Luxus, in dem er jetzt fliegt, könnte größer kaum sein.

„Ich bin das Ergebnis eines Abenteuers“, sagt er. Seinen Erzeuger lernte er nie kennen. Die Mutter arbeitete als Schreibkraft, „Sekretärin war eins höher“. Ärmliche Verhältnisse, er habe Hunger gekannt. Als er sechs war, heiratete die Mutter. Große Gefühle scheinen nicht im Spiel gewesen zu sein: „Sie hat immer gedacht, wenn da noch kein Kind gewesen wäre, hätte sie noch ganz anders heiraten können.“ Es war Mitte der 60er-Jahre, sie eine 40-Jährige mit unehelichem Sohn.

Der neue Mann versuchte, die Situation zu vertuschen, indem er die Familie von Bremen nach Hildesheim verpflanzte. „Ich durfte keinem sagen, dass er nicht mein Vater ist. Er sagte: ‚Wenn du das erzählst, bist du nicht mehr auf der Welt.‘“ Zu dem Gefühl, dass seine Existenz Anlass für Scham bot, kamen die Prügel. Jemals rebelliert? „Nee. Ich hab schnell gemerkt, das machte keinen Sinn. Dafür war der zu brutal.“

Unter Schulkameraden habe er wenig Rückhalt gefunden, sei gehänselt worden. „Auch meine Mutter hat nie gesagt: ‚Ich liebe dich‘ oder ‚Ich habe dich lieb‘. Nur wenn ich was gut gemacht habe, hat sie mir das gesagt. Ich hatte damals kein gutes Selbstbewusstsein.“ Das linderte sich erst, als er als Jugendlicher zum Sport fand. Er lief Langstrecke, wobei er selbst spöttelt, dass die Disziplin keine großen motorischen Fähigkeiten erfordere – bloß den Willen, härter zu trainieren als andere.

Wettkämpfe, erste Siege, Applaus, Respekt. Die Lehre, die er daraus zog: dranbleiben, hartnäckig sein. Er paukte, die Noten wurden besser, Abitur mit Note 1,8. Das sagt er heute noch stolz, als habe es gerade erst das Zeugnis gegeben. „Anerkennung und Liebe um meiner selbst willen“, sagt er, „habe ich früher nicht auseinanderhalten können.“

Der Wunsch nach Anerkennung, der Fleiß – und vielleicht auch das aus der Not geborene Geschick des geprügelten Kindes, sein Gegenüber zu lesen – machten ihn zum Starverkäufer. Als Maschmeyer, keine 20, neben dem Studium bei einer Vermögensberatung anfing, fraßen ihm die Kunden aus der Hand. Eine Karriere begann, die ihn in die Liga der oberen Zehntausend führte.

Maschmeyers Blick auf sich selbst negiert die gängigen Wahrheiten, die über ihn kursieren. Die Männerclique in Hannover? Habe sich so ergeben, die Promi-Dichte dort sei gering. Seine Freundschaft zu Kanzler Schröder? Sie beide seien vaterlose Aufsteiger, das verbinde; politische Gefälligkeiten habe er keine genossen. Seine Geschäfte mit der Cum-Ex-Bank Sarasin? Die Banker hätten ihn hinter die Fichte geführt.

Sicher, er habe nicht alles richtig gemacht im Leben. Christian Wulff und dessen Frau zum Urlaub in Maschmeyers Villa auf Mallorca – das habe schon schlecht ausgesehen. Auch den berüchtigten Dreiländerfonds, mit dem viele Anleger ihre Ersparnisse verloren, hätte der AWD wohl besser nicht vertrieben. Solche Eingeständnisse macht er aber nur unter Vorbehalt: Der damalige Bundespräsident habe den Urlaub ja bezahlt. Der AWD habe dieselben Produkte verkauft wie jede x-beliebige Bank. Da schwingt mit: Einzig mir dreht man da einen Strick draus.

Im Gespräch ist sein Wunsch zu spüren, dass die Menschen ihn noch einmal anders betrachten. Seine AWD-Zeit liegt über ein Jahrzehnt zurück. Und wahrscheinlich reizen ihn die USA auch deswegen so: Hier ist er nicht der Schröder-Freund und Ferres-Gatte, bekannt aus der „Bunten“ und NDR-Dokus – hier ist er bloß der Investor aus Germany.

Maschmeyer sagt, er sehne sich nach Harmonie. In den Tagen in den USA lässt sich durchaus feststellen: Die Menschen um ihn herum behandelt er mit Respekt, egal ob Mitarbeiter oder Kellner. In Seattle etwa gibt es mittags Burger; Maschmeyer verspeist nur die Bulette – Brioche-Brötchen und Parmesan-Trüffel-Pommes bleiben liegen – und nach dem Lunch soll es rasch zum nächsten Termin gehen. Vor dem Steakhaus aber wartet nur ein einziger Wagen für die ganze Entourage. Da lässt Maschmeyer kurzerhand eine zusätzliche Rückbank im Kofferraum des SUV aufklappen und krabbelt nach hinten, den Beifahrersitz überlässt er seinem protestierenden Assistenten.

Es beglücke ihn, großzügig sein zu können, sagt Maschmeyer auf dieser Reise auch. Daher empfindet er es auch nicht als problematisch, Schröder für eine siebenstellige Summe die Rechte an dessen Autobiografie abzukaufen – wieso sollte er seinem Freund diese Freude nicht bereiten, wo er es doch kann?

Der Branchenfuchs

Downtown Los Angeles, Lagerhallen, Hochspannungsleitungen, hinter einem Parkplatz der L.A. Gun Club: Das Büro von Greycroft liegt in einer Gegend, in der man einen über 600 Mio. Dollar schweren Wagniskapitalfonds nicht vermuten würde. Greycroft-Gründerin Dana Settle kommt fast eine halbe Stunde zu spät, wofür sie sich wortreich entschuldigt: der Verkehr in Downtown! „Überhaupt kein Problem“, versichert Maschmeyer.

Settle, blond, locker, ist eine Investmentlegende. Ihr MBA stammt aus Harvard, schon als Praktikantin hat sie die Versteigerung von Mobilfunklizenzen in Indien organisiert, sie hat bei Lehman Brothers gearbeitet, dann jahrelang in der Bay Area …

„… also haben Sie mit drei angefangen!“, ruft Maschmeyer.

Wenn er selbst sich vorstellt, geht das so: Medizinstudium abgebrochen, Verkäuferkarriere, AWD, lukrativer Exit – und dann: Langeweile. Bei seinen ersten Start-up-Investments habe er realisiert: „Die brauchen genau, was ich mache: Sales.“ Gründer seien oft in ihr Produkt verliebt, aber ohne Plan, wie sie es verkaufen können. „Dabei unterstützen wir sie.“ Settle nickt.

„Wir investieren auch besonders gern in Insurtech“, sagt er. „Zuerst hatte ich davor etwas Bammel, weil ich dachte, die Presse würde sagen …“

„… dass Sie jetzt umwälzen, was Sie einst aufgebaut haben“, beendet Settle den Satz. Die beiden verstehen sich. Maschmeyers Haltung entspannt sich, er lehnt sich zurück, seine Mitarbeiterin übernimmt: Man sei da an einem Start-up beteiligt, das Team allererste Sahne, gerade der Algorithmusdesigner. Oder diese Company aus Mexiko, Wachstumsrate 150 Prozent – pro Woche.

Jetzt ganz bei sich, spricht wieder Maschmeyer: Seine Investmentgesellschaft sei ein idealer Partner für Insurtechs, die skalieren wollten. Er könne Kontakte zu jeder Versicherung Europas herstellen.

Settle gibt sich beeindruckt: „Großartig“, streut sie ein, „erstaunlich“, „daran sind wir definitiv interessiert“, „daran auch“. Es wäre gut, sich regelmäßig auszutauschen – ob sie eine Visitenkarte bekommen könne? „Gratulation“, sagt sie dann, „ihr habt da was Tolles aufgebaut.“

In den Tagen mit Maschmeyer entsteht der Eindruck, dass es für ihn dann am besten läuft, wenn er seine eigenen Ratgebertipps beiseitelässt – die Schmeicheleien, die überkandidelte Begeisterung. Und sich auf die Rolle konzentriert, die er am besten beherrscht: die des Branchenfuchses, der verkaufen kann.

Als Faustformel gilt, dass neun von zehn Start-ups scheitern. Einige seiner ersten Versuche als Investor liefen enttäuschend, ein Fahrradhersteller etwa ging pleite. Von den 17 Investments in den USA dagegen bisher kein einziges, sagt er.

Auch von Tomorrow, dem Start-up aus Seattle, erwartet er noch viel. Um Kunden zu werben, bietet Tomorrow ihnen die Möglichkeit, gratis ein Testament aufzusetzen. Wer bekommt die Vormundschaft für die Kinder? Wer erbt was? Tomorrow kann den Nutzern dann dank ihrer Daten passende Angebote machen, etwa zur Vorsorge. Außerdem macht ein Nutzer automatisch seine ganze Familie auf Tomorrow aufmerksam – lauter potenzielle Neukunden. Beim AWD hätten sie es sich schöner kaum ausdenken können.

Der Beitrag ist in Capital 09/2019 erschienen. Interesse an Capital? Hier geht es zum Abo-Shop , wo Sie die Print-Ausgabe bestellen können. Unsere Digital-Ausgabe gibt es bei iTunes und GooglePlay