Zugegeben: Ich stecke ein wenig in der Zwickmühle. Eigentlich plädiere ich dafür, dass wir mehr über Geld reden sollten, um das Thema zu enttabuisieren und die finanzielle Allgemeinbildung zu verbessern. Privat geht mir aber das Mitteilungsbedürfnis vieler Immobilienbesitzer immer öfter auf den Geist. Ich muss lange zurückdenken, wann zuletzt jemand beim Smalltalk stolz erzählt hat, wie viel er mit Aktien verdient hat – das muss irgendwann um das Jahr 2000 gewesen sein. Seitdem aber hält man Sie für ein hedonistisches Reptil der Neunziger, wenn Sie auf Ihre privaten Aktiengewinne verweisen.

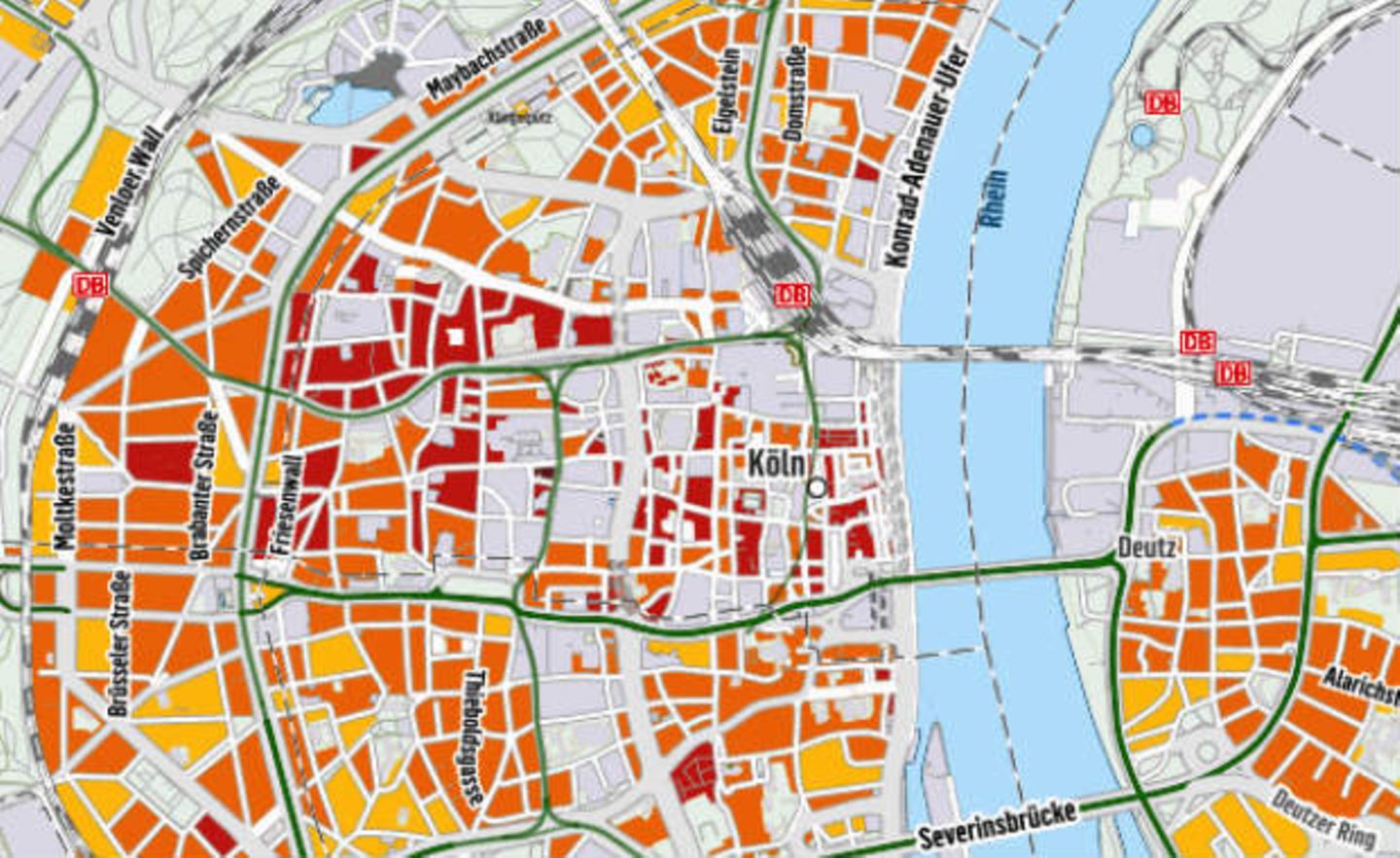

Immobilienbesitzer hingegen teilen gerne ihr Glück. Häufig geht es bei ihnen – teils mit gespielter Empörung – darum, zu welchem Wahnsinnspreis letztens die Straße runter ein Haus oder eine Eigentumswohnung im gleichen Haus („Genauso geschnitten wie unsere!“) den Besitzer gewechselt habe. Mangelt es an Transaktionen, die belegen, wie man wöchentlich reicher wird, tut es auch schon mal eine Anzeige im Internet, in der eine astronomische Preisvorstellung zum aktuell gültigen Marktpreis im Viertel umgedichtet wird.

Die Verschwiegenheit der Aktionäre und die gesellschaftlich akzeptierte Freude vieler Immobilienbesitzer sagen meiner Meinung nach viel über die Kultur des Geldes in unserem Land aus. Aktien haftet noch immer ein Stigma der Spekulation und des Verdienens an der Arbeit anderer an. Immobilien, sei es in Selbstnutzung oder zur Kapitalanlage, genießen einen besseren Ruf.

Kein Wunder auch, dass angesichts der Erfolgsgeschichten bei vielen Mietern die Panik steigt, etwas zu verpassen – ein Phänomen, bekannt auch aus der Börseneuphorie der Jahrtausendwende. Der Mensch lässt sich eben leicht anstecken: Schon ein viel reicherer Nachbar etwa steigert Ihr Risiko, pleitezugehen, weil Sie unterbewusst „mithalten“ wollen, wie eine Studie der US-Notenbank 2016 herausfand.

Gerade bei Immobilien gewichten wir allerdings die Erfahrungen der jüngeren Vergangenheit hoch und blenden aus, dass die Immobilienpreise real deutschlandweit noch immer unter dem Niveau von 1990 liegen. Selbst in München beträgt der reale Preiszuwachs bei Eigentumswohnungen seit den 70er-Jahren rund zwei Prozent pro Jahr. Das ist immerhin doppelt so viel, wie der am längsten laufende Preisindex für eine Top-Immobilie – der sogenannte Herengracht-Index, der die Hauspreise an der Herengracht in Amsterdam seit 1628 festhält – als jährlichen Wertzuwachs ermittelt hat: ein mageres Prozent pro Jahr.

Die Schwierigkeit ist, dass Aktienrenditen über Jahrzehnte gut kartografiert sind. Das ist bei Immobilien nicht der Fall. Es gibt in Deutschland brüchige Datenreihen über Preise – aber auch nur seit den 70er-Jahren und in Städten. Selbst die Bundesbank greift auf Daten eines privaten Instituts zurück. Ohne valide Daten aber blüht die anekdotische Evidenz über Traumrenditen. Wir sollten ihr eine gesunde Skepsis entgegenbringen.