Jack Nasher ist Wirtschaftsprofessor und Verhandlungsberater. Er leitet das Nasher Verhandlungsinstitut und ist der Verfasser mehrerer Bücher, unter anderem „Die Moral des Glücks“.

Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. hat das Ziel, private Wohnungsgesellschaften in Berlin mit mehr als 3000 Wohnungen zu enteignen und die Unternehmen „deutlich unter Marktwert“ zu entschädigen. Die Initiatoren berufen sich auf Artikel 15 des Grundgesetzes, nach dem Enteignungen unter gewissen Bedingungen möglich sind. Denn, so die Initiative, stelle „Wohnen ein Grundbedürfnis“ dar und sei „in jeder Hinsicht für das Menschsein unverzichtbar“.

Die Linken, aber auch Grüne wie Robert Habeck unterstützen das Vorhaben. Die SPD ist uneins und das bürgerliche Lager der CDU und Liberalen ist vehement dagegen und spricht von Sozialismus. Eine Debatte wird hitzig geführt. Von beiden Seiten wird die Moralkeule geschwungen: Recht auf Eigentum versus Gemeinwohl. Fernab von Schlagworten: Wie ist es um die ethische Komponente der Enteignung bestellt?

In der Ethik gibt es zwei Schulen, die sich gegenüberstehen: Gesinnungsethiker vom Schlage Immanuel Kants und Konsequentialisten, allen voran die Utilitaristen. Nach Kant gibt es klare ethische Regeln, die unter keinen Umständen zu brechen sind. Ein kantischer Gesinnungsethiker, der Enteignungen als etwas Verwerfliches sieht, würde diese stets moralisch verurteilen. Ganz unabhängig davon, ob sie das Glück der Allgemeinheit vermehren oder nicht. Für Utilitaristen, wie den britischen Denker Jeremy Bentham oder den Ökonomie-Nobelpreisträger Amartya Sen dagegen, geht es um die Folgen des Handelns. Für diese ist eine Handlung dann moralisch, wenn sie das Glück in der Welt vermehrt, nach dem Motto soviel Glück für so viele Menschen wie möglich. In dieser Tradition stehen die Befürworter der Enteignungen, die damit argumentieren, dass das Wohl der Allgemeinheit über dem Wohl eines Unternehmens steht.

Erörtern wir die diese Ethik und ihre Konsequenzen einmal näher.

Vorhersage von Glück

Wenn Enteignungen dem Gemeinwohl nützen, müssten sie zu mehr Glück auf der Welt führen. Um das festzustellen, müssen Glück und Leid gegeneinander abgewogen werden: Die privaten Wohnungsunternehmen würden „Leid“ erfahren, also die Eigentümer und Mitarbeiter: die einen verlören ihr Eigentum, die anderen ihren Arbeitsplatz – wohl ein paar hundert Beteiligte, einige mit Familie. Die Enteignung würde nicht der gesamten Gemeinschaft nützen, sondern nur denen, die eine Wohnung erhalten. Zwar ginge es in Berlin um über 200 000 Wohnungen. Davon stehen aber nur wenige leer. So wären es also nur ein paar tausend Menschen, die sich über günstigeren Wohnraum freuten. Nun müsste man abwägen: ist das Unglück der paar hundert enteigneten Unternehmer und der Schmerz über den Jobverlust der Beschäftigten insgesamt geringer als das Glück tausender neuen Mieter?

Die bloße Anzahl der Beteiligten genügt nicht für die Kalkulation, sie ist weitaus komplexer. Wäre es womöglich besser, wenn Menschen gar nicht weiter in explodierende Großstädte zögen, sondern die ländlichen Regionen Deutschlands bewohnten, die sonst noch weiter ausbluteten? Sogar wenn sie dort unglücklich wären, wäre es womöglich besser für die Mehrheit der Bevölkerung – also für das Gemeinwohl?

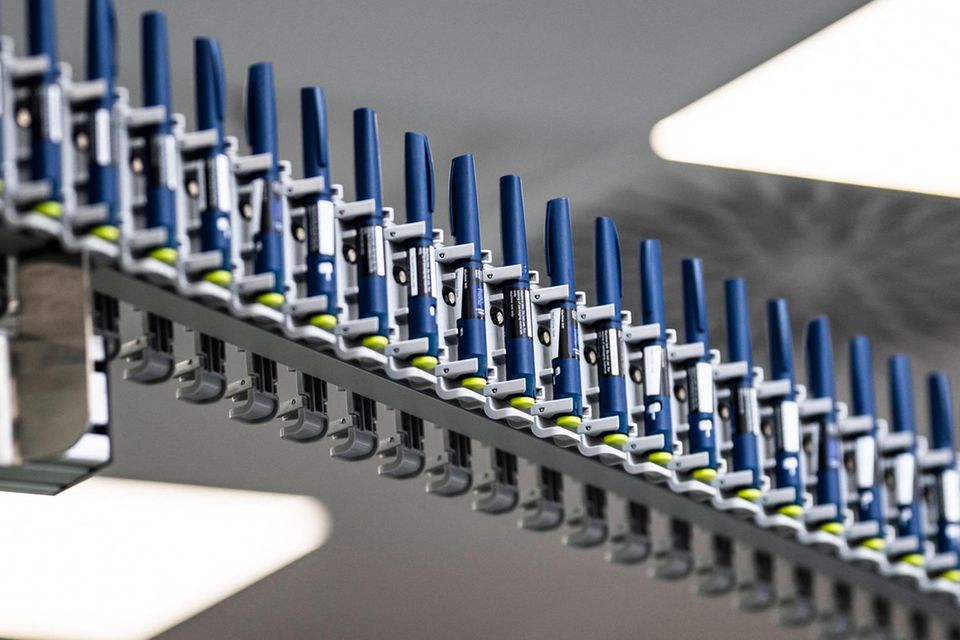

Würden die Mieter überhaupt zufrieden sein in ihren neuen Wohnungen? Würde der Staat die Wohnungen gut verwalten? Staatliche Wohnungsverwaltungen haben traditionell zu schlechtem Wohnstandard geführt, wie die Bilder Ostberlins vor der Wende zeigen. Und wenn die Mieten genauso hoch wären wie bei den privaten Wohnungsgesellschaften: was würde dann die Verstaatlichung nutzen? Es sind keine Peanuts: der Berliner Senat hat die Entschädigungskosten auf 28,8-36 Milliarden Euro beziffert. Die Finanzierung und Bewirtschaftung würden zusätzlich noch bis zu 340 Millionen Euro im Jahr kosten. Wenn die Mieten niedriger wären: würde also das Geld aller Steuerzahler verschenkt werden, weil ein paar tausend Mieter in Berlin günstiger wohnen? Wenn man nun die Mieten für alle 200 000 Mieter senken würde – wäre das gerecht allen anderen Menschen gegenüber, die nicht in eine dieser Wohnungen wohnten oder würde das sogar die Unzufriedenheit schüren?

Und wenn nicht nach Mietpreis, nach welchen Kriterien würden die Wohnungen vergeben? Nach Sympathie des Beamten oder nach einem Katalog von Charaktereigenschaften?

Das Pochen der Befürworter auf das Gemeinwohl entbehrt somit einer seriösen Basis. Denn es ist nicht möglich, ohne göttliches Allwissen festzustellen, ob eine Enteignung insgesamt zu mehr Glück als Leid führt.

Vertrauen in die Institutionen

Ein markiges Argument gegen den Utilitarismus ist das Beispiel des Arztes, der eine Reihe von Patienten behandelt, die alle auf die Spende eines anderen Organs warten, ohne welches sie versterben würden. Wenn nun in der Station dieses Arztes ein Patient läge, der sich ein Bein gebrochen hat, doch anderweitig gesund ist, hätte der Arzt die moralische Pflicht, diesen zu töten, um ihn auszuschlachten und das Leben aller anderen zu retten. Eine haarsträubende Konsequenz, die dem Utilitarismus auf den ersten Blick stark zusetzt.

Doch haben Utilitaristen darauf klug geantwortet: ein solches Vorgehen würde keineswegs das Gemeinwohl erhöhen, da sich dann ja kein Mensch mehr in ein Krankenhaus wagen würde und sich Gesunde dann gar verstecken müssten – eine furchtbare Welt.

So hat also auch der Utilitarist festgestellt, dass es dem Gemeinwohl durchaus nützt, wenn wir uns auf Regeln verlassen können. Entsprechend äußerte bereits der schottische Aufklärer David Hume im 18. Jahrhundert: „Ich sehe, dass es in meinem eigenen Interesse ist, einem anderen seine Dinge zu lassen, sofern er mir gegenüber auf die gleiche Weise handelt.“

Einer Minderheit Leid zuzufügen, um das Gemeinwohl vermeintlich zu fördern, fordert einen hohen Preis: den Verlust des Vertrauens in rechtsstaatliche Institutionen. Die Gefahr der Enteignung würde dazu führen, dass Unternehmen keine Wohnungen mehr bauen, sondern sich anderen lukrativen Geschäftsgebiete oder Regionen widmen – es würden noch weniger Wohnungen gebaut.

Der Effekt der Enteignung auf das Gemeinwohl ist daher aus zwei Gründen negativ: zum einen bricht damit ein Fundament des freiheitlichen Rechtsstaats weg, die Sicherung des Eigentums. Zum anderen würden weniger Wohnungen das Problem weiter verschlechtern.

Der Fokus auf Gemeinwohl

Wurden wir das Gemeinwohl zum Maßstab unseres Handelns erklären, hätte dies extreme Konsequenzen. Dann wären Vergnügen wie ein Kinobesuch höchst unmoralisch, weil wir das Geld an den afghanischen Frauenverein hätten spenden können. Sogar ein Spaziergang wäre verwerflich, weil man in der gleichen Zeit in einer Suppenküche arbeiten könnte. Wir müssten Heilige werden und unsere Identität aufgeben. Ein Zustand, der sicherlich nicht zu einer glücklichen Welt führen würde. Zumal ‚Heilige’, die nur das Allgemeinwohl im Kopf haben, es kaum zu etwas bringen und schwache Helfer wären. Die wohl größten Wohltäter der Menschheitsgeschichte wie Bill Gates oder Warren Buffet dagegen verdanken ihre Durchschlagskraft ihrem geschäftlichen Erfolg, womöglich also Egoismus und Gier.

Der schottische Ökonom Adam Smith stellte schon im 18. Jahrhundert fest, dass es der Egoismus, ja die Gier, des Bäckers sein kann, die zu gutem Brot auf dem Tisch führen.

Gegen Gier anzukämpfen ist so erfolgversprechend wie der Kampf gegen Wollust. Vielmehr kann die Gier genutzt werden, um mehr Wohnungen entstehen zu lassen. Wären eine Million neue Wohnungen in Berlin verfügbar sein, würden die Preise in den Keller gehen – die Mieter wären die Könige. Eine liberale Politik der Baugenehmigungen wäre hier immens effektiv, zumal innerstädtische Flächen wie der gigantische Tempelhofer Flughafen in Berlin oder der absurd große englischen Garten in München für Spaziergänger sicherlich nett sind, aber als Wohnraum womöglich zu mehr Glück führen würden.

Eier zerbrechen

Zusammenfassend kann man sagen, dass es in Anbetracht der Komplexität unseriös ist, leichtfertig mit Gemeinwohl zu argumentieren. Vielmehr würden Enteignungen die Fundamente des Rechtsstaates erschüttern und zu weniger Wohnungen führen. Und schließlich trägt eine Fixierung auf Gemeinwohl wenig Früchte.

Den Fokus auf das Gemeinwohl zu setzen, ist also weder effektiv, noch ist es moralisch.

Es ist sogar verwerflich. Lenin soll angeblich einmal gesagt haben, dass man kein Omelett zubereiten könne, ohne Eier zu zerbrechen. Es ist ethisch höchst bedenklich, einer Minderheit Leid zuzufügen, damit andere einen Nutzen haben, der auch noch mehr als fraglich ist – also Eier zerbrechen ohne Omelett.