Zu den Privilegien des Wirtschaftsjournalisten gehört es, ab und zu an Orte zu reisen, die den meisten Menschen verborgen bleiben. Nicht so sehr, weil diese Orte so wahnsinnig exklusiv, verschlossen und unerreichbar wären. Sondern weil sie für viele Menschen nur ein Name sind, in den Nachrichten oder auf der Landkarte, und weil die wenigsten in sich das Bedürfnis verspüren, sie müssten einmal in ihrem Leben nach: Salzgitter. Was ein Fehler ist.

Vergangene Woche war ich in Salzgitter – zugegeben, nicht in der Stadt, sondern in dem riesigen Stahlwerk des gleichnamigen Konzerns. Ein kolossales Gelände aus Türmen, Schloten, Hochöfen, Förderbändern und Fabrikhallen, aus denen es zischt und dampft. Ein einschüchternder Ort, an dem man schnell die düstere Vergangenheit der Hermann-Göring-Werke spürt, und auch ein archaisches Stück deutscher Industriegeschichte, noch immer so roh und schroff wie die Stahl-Brammen, die hier gegossen werden.

Und doch ein Ort, an dem gerade ein Aufbruch geprobt wird: Mitten in dem Werk kreisen die Kräne, ziehen Planierraupen ihre breiten Bahnen und werden Fundamente gegossen. Die Stahlproduktion soll umgestellt werden, vom klassischen Hochofen mit Kohle auf modernere Schmelzanlagen, die mit Gas, Wasserstoff und Strom betrieben werden. Mehr als 2 Mrd. Euro werden hier gerade in den ersten Bauabschnitt investiert, knapp 1 Mrd. davon kommt vom Bund und vom Land Niedersachsen. Schon in zwei Jahren, 2026, so verspricht es Konzernchef Gunnar Groebler, soll in Salzgitter der erste grüne Stahl produziert werden – ohne dabei größere Mengen CO2 zu verursachen.

Man muss diesen Plan nicht komplett übernehmen, es gibt darin noch viele offene Stellen und Fragen – etwa die, wie und woher all der grüne Wasserstoff kommen soll, den das Stahlwerk für eine Jahresproduktion benötigen wird. Doch für den Industrie(!)standort Deutschland ist er dennoch überlebenswichtig: als Versuch, einem wichtigen Industrieprodukt in diesem Land eine neue Perspektive zu geben.

Salzgitter am Scheideweg

Erstmals seit Jahrzehnten könnte das Stahlwerk Salzgitter auch zu einem Symbol für die Zukunft werden. Könnte, denn noch ist beides möglich: Ein Beispiel für das, was alles machbar ist, wenn nur alle wollen. Oder ein Beispiel für das, was möglich gewesen wäre, wenn alle gewollt hätten. Aktuelle Tendenz: Eher wäre, hätte, Lieferkette.

Denn natürlich ist der Umbau in Salzgitter nur möglich, weil der Staat die Anschubinvestition mitstemmt. Wirtschaftsminister Robert Habeck und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil übergaben den Förderbescheid vor gut einem Jahr, etliche Monate vor dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts im vergangenen November, das seither viele Spielräume der Ampel-Koalition auf der Ausgabenseite ihres Haushalts zunichtegemacht hat.

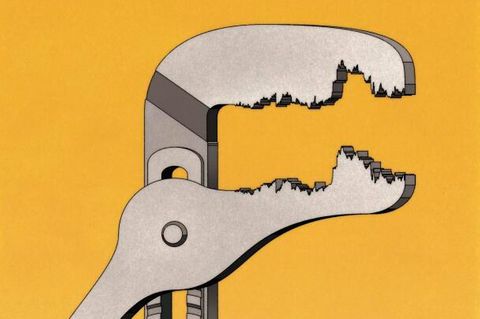

Gemessen an der Regel im Grundgesetz war das Urteil konsequent (und nur darauf konnte es für das Gericht ankommen). Gemessen an den Erfordernissen einer Volkswirtschaft von der Größe und Bedeutung Deutschlands jedoch ist es weltfremd und anachronistisch. Die Aufnahme der Schuldenbremse ins Grundgesetz, dessen 75. Geburtstag das Land an diesem Wochenende zurecht begeht, war ein Fehler – und auch wenn der aktuelle Finanzminister ihren Schutz zur obersten Maxime seiner restlichen Amtszeit macht: Sie hat in ihrer heutigen Form keine Zukunft und gehört zumindest reformiert.

Wirtschaftswende mit Fuß auf der Bremse?

Das ist längst keine linke Position mehr, sondern ein breiter Konsens über fast alle relevanten Parteien inklusive etlicher CDU-Ministerpräsidenten, fast aller Ökonomen und bis hinein zu liberalen und konservativen Unternehmern und Managern. Dennoch mag sich fast niemand in der Politik derzeit an dieses Thema wagen. Bis zur nächsten Bundestagswahl, nach der dann wahrscheinlich doch eine unionsgeführte Bundesregierung dieses Tabu angehen muss, ist noch sehr viel Zeit – Zeit, die das Land nicht hat.

Das Tauziehen um den Bundeshaushalt 2025 zeigt es bereits: Gegenüber dem ursprünglichen Finanzplan für 2025 aus dem Sommer vergangenen Jahres, der Ausgaben in Höhe von etwa 450 Mrd. Euro vorsah (25 Mrd. weniger als in diesem Jahr), muss die Ampel nach der jüngsten Steuerschätzung weitere Milliarden einsparen – wie viele, weiß niemand so genau, aber es dürfte um eine Summe von 30 Mrd. Euro gehen.

Das ist möglich, räumen selbst keynesianisch geprägte Mitarbeiter im Kanzleramt ein. Aber mehr auch nicht. Bedeutet: Sparen bekommt man hin, aber eine Finanzierung von dem, was das Land eigentlich bräuchte und was man dann vielleicht als Aufbruch oder gar als „Wirtschaftswende“ bezeichnen würde, eben nicht:

- Bessere Rahmenbedingungen für alle durch niedrigere Steuern etwa wie sie der Finanzminister (zurecht) fordert – es fehlt der Spielraum. Denn jede Steuersenkung käme auf den Einsparbedarf noch obendrauf – und man hat ja schon an den Protesten in diesem Winter gesehen, was selbst kleinste Einschnitte bei den allgemein oft beklagten Subventionen des Staates auslösen.

- Abgesagt sind bereits die Pläne für eine halbwegs schnelle und umfassende Modernisierung des Schienennetzes: Sie wird wohl länger dauern und kleiner ausfallen. Statt der 45 Mrd. Euro zusätzlich, die die Bahn schon eingeplant hatte, gibt es für die nächsten Jahre wohl nur 27 Mrd. Euro.

- Der Ausbau der neuen Energieinfrastruktur, der Stromnetze und eines neuen Röhrensystems für Wasserstoff wird ebenfalls (deutlich) länger dauern.

- Die bessere Ausstattung der Bundeswehr: ist eigentlich unstrittig, aber fast schon wieder vorbei, denn die 100 Mrd. Sondervermögen sind verplant – gereicht haben sie jedoch bei Weitem nicht. Und deutlich mehr Geld im kommenden Haushalt gibt es eben auch nicht.

Die Liste ließe sich lange fortführen. Und sicher kann man hinter jedem einzelnen Vorhaben gute Gegenargumente anführen, die darauf hinauslaufen, dass es vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, wenn der Staat für dieses oder jenes nicht einfach mehr Geld bereitstellen kann. Dazu passt, dass der Finanzminister seit Monaten fordert, nun müsse die Koalition eben noch mal ihre Prioritäten neu bestimmen. Allerdings: In einer Koalition aus drei so unterschiedlichen Parteien ist ein Konsens über ganz neue Prioritäten eben eher ein Ding der Unmöglichkeit.

Privat mit Staat

Wie man es auch dreht und wendet: Den riesigen Investitionsbedarf des Landes werden Unternehmen und Investoren wie Pensionsfonds nicht alleine stemmen. Es braucht eine Flankierung durch den Staat – durch attraktive Rahmenbedingungen ebenso wie aktive Hilfen. Wer das bestreitet und allein auf die Kräfte des privaten Kapitals setzt, ist entweder naiv oder er versteht Wirtschaftspolitik lediglich als Ersatzhandlung und Simulation. Letzteres erleben wir nun schon seit Monaten, und es führt nur zu Frustration.

Bleiben SPD, FDP und Grüne bei ihrem aktuellen Kurs, dann wird es in dieser Konstellation wahrscheinlich gar keine Prioritäten mehr geben – sondern einfach nur ein Durchwursteln und Zusammenschustern, ohne Sinn und Plan. Das wäre schlecht. Und das Stahlwerk von Salzgitter wäre dann endgültig ein Ort der Geschichte.