Auf den ersten Blick hat Patrick Scheurle nichts mit einem Entwicklungshelfer gemein, doch das ändert sich schnell. Wenn er seine Kunden besuchen will, muss Scheurle in die ärmsten Länder der Welt reisen, denn dort arbeiten die Kreditnehmer von Blue Orchard. Diese leihen sich Geld von den Schweizern, um Mikrokredite an Arme zu vergeben. Zugleich muss Scheurle in den Finanzzentren weltweit Anleger überzeugen, dass ihr Geld bei ihm gut angelegt ist. Deshalb kann Scheurle beides: Mühelos bewegt er sich im gediegenen Ambiente des Londoner Finanzdistrikts – und erklärt dort, warum der Quinoa-Boom für Südamerika Fluch und Segen ist.

Herr Scheurle, die Verbindung aus Rendite und guten Taten ist das Megathema der Finanzbranche. Ein Weg ist das Impact Investing, doch wie so oft bei der nachhaltigen Geldanlage versteht darunter jeder etwas anderes. Ihr Unternehmen Blue Orchard ist einer der Pioniere in dem Bereich – können Sie den Begriff einmal erklären?

PATRICK SCHEURLE: Impact Investments werden unter der Prämisse getätigt, dass nicht finanzielle Ziele im Einklang mit der Marktrendite stehen. Dabei leistet Impact Investing einen positiven Beitrag, die Entwicklungsziele der Vereinten Nationen zu erreichen. Es geht unter anderem um den Kampf gegen die Armut und den Klimawandel. Wir wollen weltweit Menschen einen Zugang zu Finanzdienstleistungen ermöglichen, damit sie ein Leben ohne Armut führen können. Dazu zählt auch die Finanzierung schulischer Ausbildung. Die Mikrofinanzierung beträgt ja oft nur wenige Dollar.

Ein paar Dollar wirken beim Kampf gegen die Armut?

Kleine Beträge können tatsächlich Großes bewirken. Mikrokredite ermöglichen es Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern, sich eine Existenz aufzubauen oder zu sichern, perspektivisch Arbeitsplätze zu schaffen und die Wirtschaft einer Region oder eines Landes zu fördern. Darüber hinaus sind sie dadurch in der Lage, für sich und ihre Familien zu sorgen. Diese Menschen, oder nennen wir sie Kleinst- und Kleinunternehmer, haben häufig keinen Zugang zu einem lokalen Finanzsystem. Ihnen fehlt somit die Sicherheit einer Bank, und sie erhalten entweder keine Finanzierung oder nur eine durch lokale Kredithaie – hier kommen wir mit unseren Partnern ins Spiel und leisten Hilfestellung, indem wir eine sichere Alternative bieten.

Um welche Summen geht es dabei?

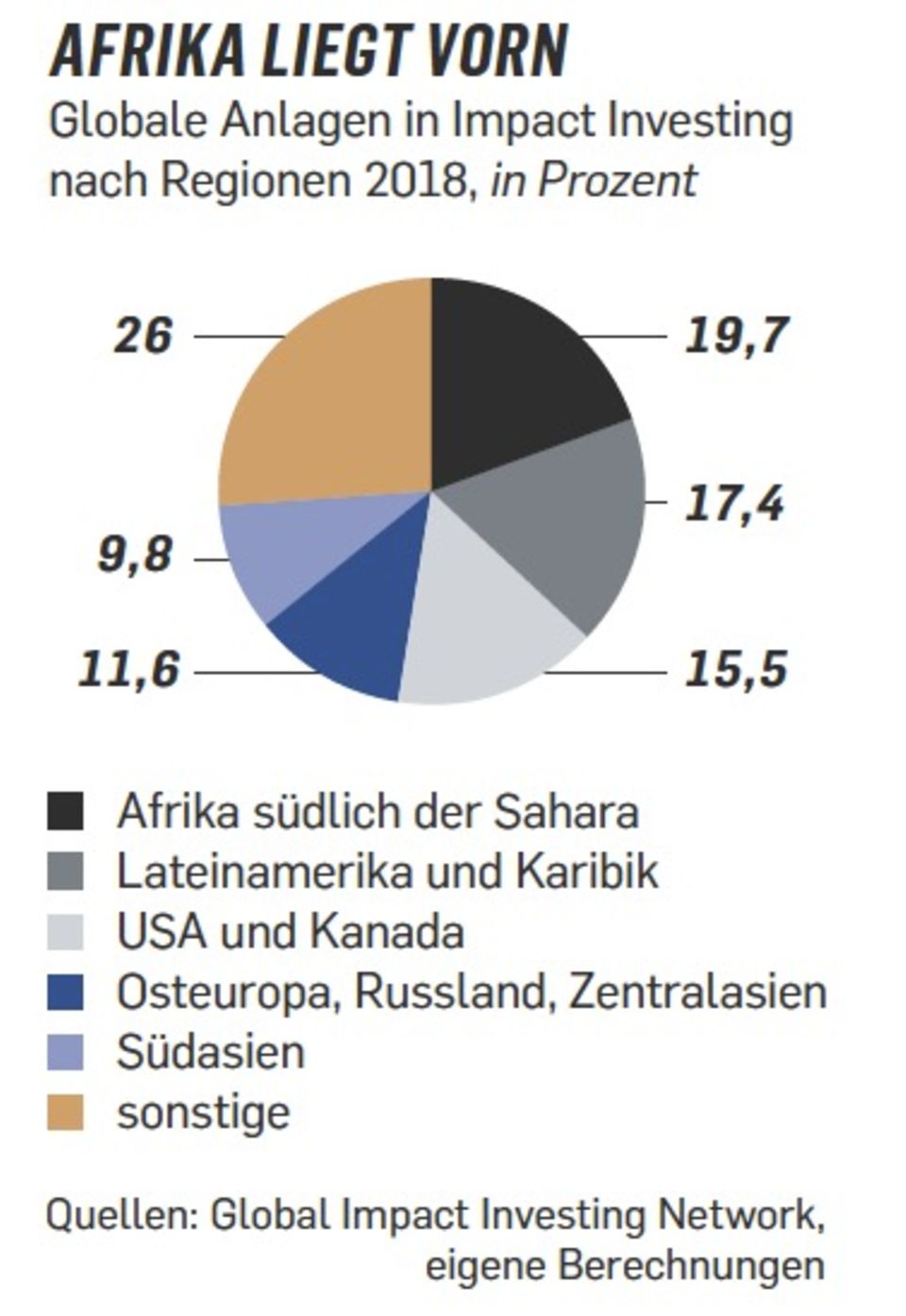

Wir haben bislang rund 6 Mrd. Dollar in 80 Ländern an Krediten ausgegeben. Damit haben wir rund 200 Millionen Menschen einen Zugang zu Finanzdienstleistungen ermöglicht, der ihnen sonst wohl verwehrt geblieben wäre.

Ist Gutes zu tun nicht auch das Ziel von ESG-Investments?

Einfach gesprochen, geht es bei diesen Investments darum, die drei zentralen ESG-Faktoren Umwelt, Soziales und Governance, also gute Unternehmensführung, in die Investmentanalyse traditioneller Anlagen einfließen zu lassen. Oft werden dadurch unerwünschte Titel ausgefiltert. Impact Investing arbeitet hingegen konkret auf Ziele hin. Dies geschieht durch Investitionen in Firmen, Organisationen, Projekte und Fonds, die zusätzlich zur finanziellen Rendite positive soziale oder ökologische Wirkung erzielen.

Wer bei Ihnen Geld anlegt, der kann also helfen, die Welt ein Stück besser zu machen. Lohnt sich das dann auch als Investor?

Das Spannende an der Mikrofinanzierung ist: Wenn ein Anleger beispielsweise 100 Dollar investiert, dann kommen auch 100 Dollar vor Ort als Kredit an. Unsere gesamte Wertschöpfungskette wird aus dem wirtschaftlichen Erfolg der Mikro-Unternehmerinnen und -Unternehmer finanziert. Der Rückfluss an die Anleger ist daher auch an den wirtschaftlichen Erfolg der Mikro-Unternehmerinnen und -Unternehmer gekoppelt. In unserem Blue Orchard Microfinance Fund betrug die Rendite der vergangenen 20 Jahre durchschnittlich 4,35 Prozent.

Wo liegt dabei der Schwerpunkt: Wirkung oder Rendite?

Wir machen da keine Kompromisse. Wir geben keine finanzielle Rendite auf, um ein soziales Ziel zu erreichen. Umgekehrt geben wir auch keine sozialen Ziele oder Umweltziele auf, nur um eine bestimmte Rendite zu erzielen.

Auf Ihrer Website stellen Sie Jennifer vor, die auf den Philippinen lebt und mittels Ihrer Kredite ein Geschäft für Kinderschuhe aufgezogen hat. Wie fließt das Geld Ihrer Anleger in solche Projekte?

Das Anlegergeld fließt in einen unserer Fonds, der Kredite an Mikrofinanzinstitute vergibt. Bevor es so weit ist, machen wir eine Analyse des Länderrisikos. Wenn wir uns auf dieser Ebene wohlfühlen, dann gehen wir in das Land hinein. Wir suchen individuelle Investments und schauen uns diese vor Ort an. Schließlich entscheidet wie bei jedem Fonds ein Anlageausschuss.

Andere Anbieter kaufen Aktien von Mikrofinanzinstituten. Warum machen Sie das nicht?

Wir finden, dass man sich zwischen Eigen- und Fremdkapital entscheiden muss. Sonst steht man im schlimmsten Fall gegen sich selbst vor Gericht. Abgesehen davon ist der Fremdkapitalbereich viel größer, und man kann mit Krediten mehr Nutzen stiften.

Ein Kredit zur Unterstützung einer Firmengründung ist leicht verständlich. Wie finanziert man aber weichere Entwicklungsziele wie Gleichheit der Geschlechter?

Weltweit gehen zwei Drittel der Mikrokredite an Frauen. Wir verwalten einen Fonds für japanische Investoren. Damit finanzieren wir Mikrofinanzinstitute in Südostasien. Deren Kredite gehen zu mindestens 90 Prozent an Frauen.

Sind Frauen bessere Schuldner?

Unsere Erfahrung in den Schwellen- und Entwicklungsländern zeigt, dass Frauen dazu neigen, vorsichtigere unternehmerische Entscheidungen zu treffen und deshalb die besseren Kreditnehmerinnen sind. Wenn Frauen Geld verdienen, dann geben sie es eher zum Wohle ihrer Familie und der Gemeinschaft aus, also etwa für die Schulbildung der Kinder, bessere sanitäre Einrichtungen oder Gesundheitsvorsorge.

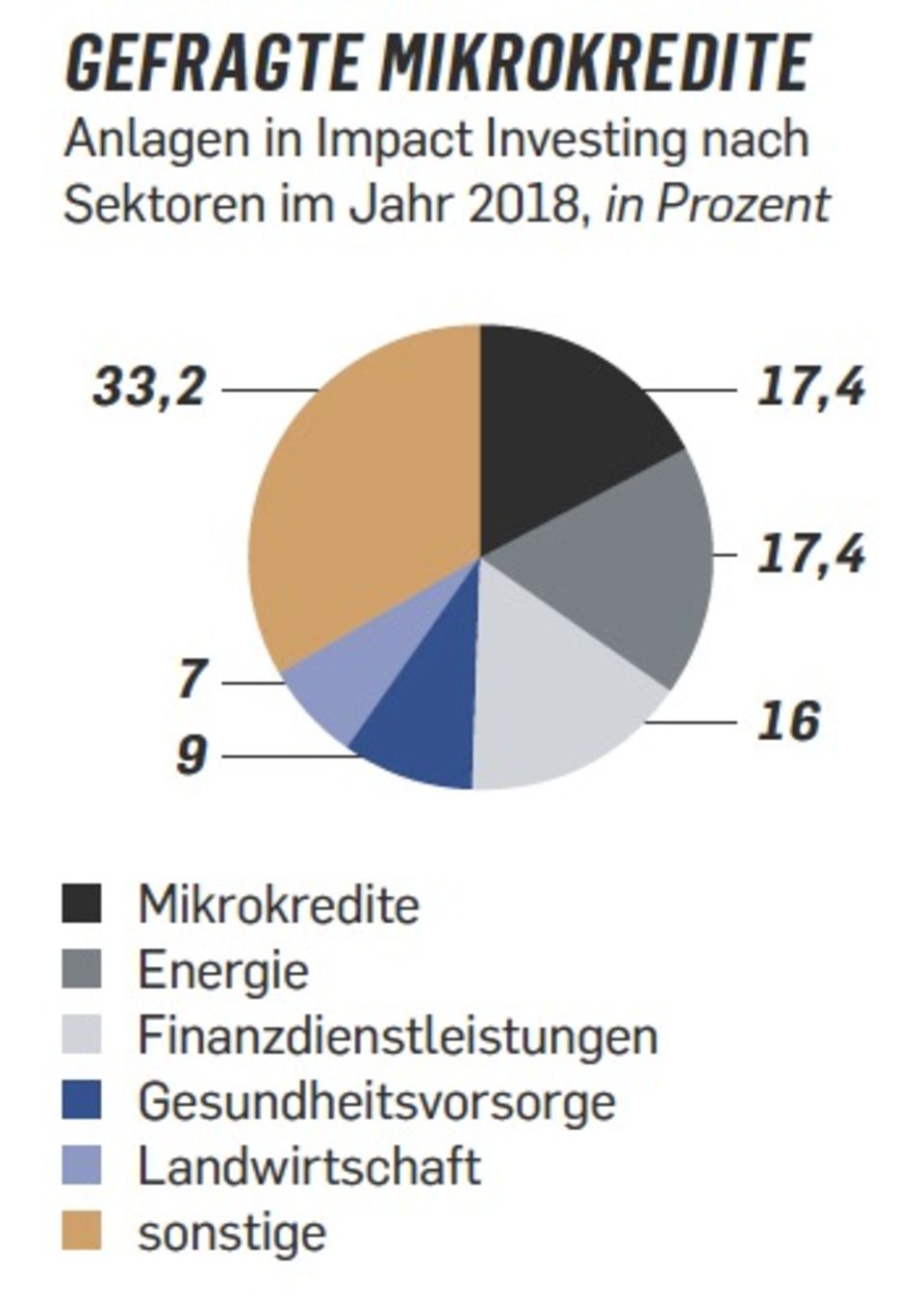

In was investieren Sie?

Wir investieren über die Mikrofinanzinstitute vor Ort viel in Handel und Dienstleistungen wie Nähereien oder Friseure. Der immer noch größte Bereich ist aber die Landwirtschaft. Da unterstützen wir so ziemlich alles, von Kühen und Schweinen bis zu exotischen Dingen wie Spinnen, aber auch Getreide und in letzter Zeit viel Quinoa.

Das als Superfood beliebt ist.

Weil bei uns in Europa und Nordamerika die Nachfrage steigt, wird Quinoa in den Anbauländern in Südamerika immer teurer. Die Folge ist, dass sich die Menschen es sich zunehmend nicht mehr leisten können, obwohl Quinoa in den Anden ein Grundnahrungsmittel ist.

Ist die Nachfrage aus Europa nicht auch eine Chance?

Die Produzenten erzielen in der Tat höhere Preise und vergrößern ihre Anbaufläche, was mehr Menschen Arbeit gibt. Man muss eben auf den Nettoeffekt schauen.

Seien Sie ehrlich, ist Ihnen ein Projekt schon mal so richtig in die Hose gegangen?

Eines der größten Risiken für die Investitionen sind politische Entwicklungen. Ein Beispiel sind die Wahlen im Jahr 2013 im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh. Damals ist eine Partei mit dem Versprechen angetreten: Wenn ihr uns wählt, müsst ihr euren Mikrokredit nicht zurückzahlen. Als absehbar war, dass diese Partei eine reelle Wahlchance hatte, haben die Leute aufgehört, ihre Kredite zu bedienen – und einige Mikrofinanzinstitute gingen in ein Konkursverfahren. Zum Glück funktioniert das indische Rechtssystem recht gut und die Betroffenen dürften das Geld zurückerhalten. Unserer Erfahrung nach sind die Ausfallraten im Mikrofinanzsektor relativ gering und liegen bei knapp einem Prozent.

Der Beitrag ist in Capital 02/2020 erschienen. Interesse an Capital ? Hier geht es zum Abo-Shop , wo Sie die Print-Ausgabe bestellen können. Unsere Digital-Ausgabe gibt es bei iTunes und GooglePlay