Der deutsch-britische Ökonom Ernst Friedrich Schumacher hat 1973 (in seiner Monografie „Small is Beautiful“) festgestellt: „A man who uses an imaginary map, thinking that it is a true one, is likely to be worse off than someone with no map at all.” Man könnte meinen, dass Schumacher bei seiner Aussage vor über 50 Jahren die deutsche Energiepolitik vor Augen hatte. Die Kriterien, die imaginäre Karte, an denen sich die deutsche Energiepolitik ausrichtet, sind irreführend. Sie gefährden den Standort Deutschland und vermindern die Wohlfahrt der Bürger.

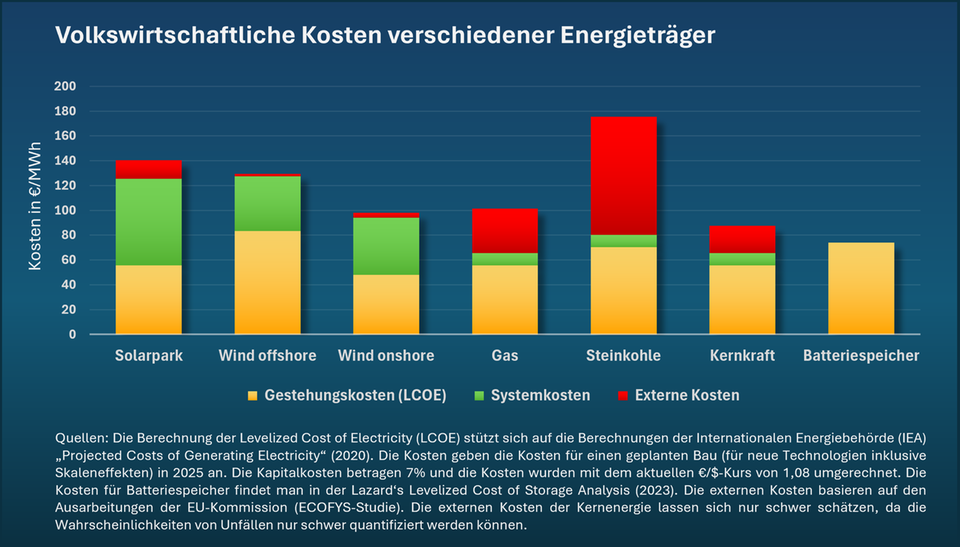

Die Politik in Deutschland orientiert sich zumeist an den Analysen der Fraunhofer-Institute und des DIW in Berlin. Diese (zum größten Teil staatlich finanzierten) Institutionen stellen regelmäßig die Stromgestehungskosten in den Mittelpunkt der Betrachtung. Bei den Gestehungskosten werden die Barwerte (abgezinsten Werte) aller Kosten für die Errichtung und den Betrieb eines Kraftwerks ins Verhältnis zu der entsprechenden Stromerzeugungsmenge gesetzt. Bei diesen „Stückkosten“ je erzeugter Energieeinheit (zumeist gemessen in Euro je Megawattstunde Euro/MWh bzw. Cent je Kilowattstunde Cent/KWh) kommen die erneuerbaren Energien (Solar/Wind) häufig sehr gut weg (siehe Abbildung).

Kalkulation der Gestehungskosten ist unbefriedigend

Die Beurteilung verschiedene Energieträger anhand ihrer Gestehungskosten ist hochproblematisch. Die Prognose der verschiedenen Bestandteile (Investitionsausgaben, laufende operative Ausgaben, Laufzeit der Anlagen, Diskontierungssatz) ist recht unsicher und anfällig für subjektive oder gar willkürliche Annahmen. So ist es z.B. für die Kernenergie ein himmelweiter Unterschied, ob sich die extrem hohen Investitionsausgaben über eine Laufzeit von 40 oder 80 Jahren amortisieren können. Die meinungsführenden Institute in Deutschland kalkuliert regelmäßig sehr pessimistisch mit sehr kurzen Laufzeiten von etwa 40 Jahren.

Das Kernproblem der Gestehungskosten ist jedoch eine verengte betriebswirtschaftliche Sichtweise. Die Kalkulation der Gestehungskosten missachtet die Erlösseite bei der Stromerzeugung. Für sinnvolle Wirtschaftlichkeitsrechnungen müssen die Stückkosten den Stückpreisen gegenübergestellt werden. Die vermeintlichen Kostenvorteile der erneuerbaren Energien werden dann schnell hinfällig. So muss bei viel Wind und Sonne der Strom häufig mit negativen Deckungsbeiträgen oder gar Negativpreisen (also mit zusätzlichen Kosten versehen) in den Markt gedrückt werden. Ohne die subventionierte Vergütung dieses Stroms – die Einspeisevergütung – wäre die Produktion von erneuerbarem Strom regelmäßig unprofitabel.

Gestehungskosten blenden viele relevante Kosten aus

Für volkswirtschaftliche und politische Beurteilungen ist die Betrachtung von betriebswirtschaftlichen Kosten ebenfalls vollkommen unzureichend. Die Stromerzeugung anhand von Wind und Sonne hat zwei entscheidende Nachteile: Sie ist extrem volatil und sie erfolgt sehr dezentral. Der Ausbau der erneuerbaren Energien erfordert mithin zwingend umfassende Investitionen für die Verteilung und Verstetigung des Stroms.

Aufgrund der hohen Volatilität müssen permanent flexible Back-up Strukturen bereitgestellt werden. Nach Berechnungen von Eventure werden 68 Gigawatt zusätzliche Kapazitäten benötigt, was Investitionen in neue Kraftwerke in Höhe von etwa 170 Mrd. Euro erfordert. Die Speicherung des Stroms mithilfe von Batterien ist derzeit noch keine Alternative, da sie im großen Stil noch nicht möglich ist und betriebswirtschaftlich höchstens eine Speicherung über einige Stunden sinnvoll erscheint. Überschlagsmäßig kann man kalkulieren, dass sich bei einer Verstetigung der Stromversorgung die Gestehungskosten des erneuerbaren Stroms in etwa verdoppeln (siehe Abbildung).

Die dezentrale Stromerzeugung der erneuerbaren Energien löst zudem erhebliche Kosten für den Netzausbau aus. Die Bundesnetzagentur beziffert die notwendigen Investitionen für neue Übertragungsnetze, Stromtrassen und -leitungen auf circa 300 Mrd. Euro bis 2045; für die regionalen Verteilernetze wären auch noch einmal etwa 150 Mrd. Euro fällig. Insgesamt dürften sich die Aufwendungen für die Verstetigung des dezentralen Stroms aus Wind und Sonne auf einen Betrag von etwa 650 Mrd. Euro bis 2045 summieren.

Systemkosten dürfen nicht unterschlagen werden

Die hohen Systemkosten für Back-ups und Netze werden in der öffentlichen Diskussion bei Betrachtung der Gestehungskosten gern unterschlagen. Das liegt auch daran, dass sie Zurechnung auf einzelne Energieträger und Kostenbestandteile schwerfällt. Mit ein wenig Finanzmathematik lassen sich die jährlichen Belastungen jedoch gut eingrenzen.

Die Investitionen in Netze und Back-ups (CAPEX) verursachen heruntergebrochen auf ein Jahr (Annahmen für Berechnung der Annuität: Laufzeit 35 Jahre, Kalkulationszinses 7 Prozent) jährliche Kapitalkosten von etwa 50 Mrd. Euro. Hinzu kommen die fixen operativen Aufwendungen (OPEX) von etwa 30 Mrd. Euro p.a. (Insbesondere für Wartung und Instandhaltung O&M). Die jährlichen fixen Kosten zur Bereitstellung der Kapazität verteilt auf den nachgefragten Strom in Deutschland (circa 500 Terawattstunden) betragen damit etwa 16 Cent/kWh. Diese zusätzlichen Kosten werden teilweise bei den Stromkunden (Netzentgelte), bei den Steuerzahlern (Finanzierung der Kraftwerke, Einspeisevergütung), den Konsumenten (steigende Stückkosten/Preise von Gütern) und den Eigentümern von Unternehmen (geringere Gewinnmargen) abgeladen.

Externe Kosten müssen auch erfasst werden

Bei Berücksichtigung der hohen Systemkosten für Verstetigung und Verteilung des Stroms verlieren die erneuerbaren Energien ihre Kostenvorteile. Allerdings müssen bei einer umfassenden volkswirtschaftlichen Betrachtung auch noch die externen/sozialen Kosten beachtet werden. Bei dieser Erfassung können die erneuerbaren Energien etwas aufholen. Die Nutzung der Kernenergie bereitet der Gesellschaft erhebliche externe Kosten, insbesondere für das Risiko von Unfällen oder die Lagerung der radioaktiven Abfälle. Diese Kosten werden in der wissenschaftlichen Literatur auf maximal 4 Cent/kWh geschätzt. Aber auch die erneuerbaren Energien weisen vielfältige externe Kosten auf. Der Flächen- und Ressourcenbedarf für neue Anlagen ist beträchtlich und die massiven Eingriffe in Flora und Fauna bewegen viele Bürger. Die sozialen Kosten hierfür können mit etwa 2 Cent/kWh beziffert werden.

Wohlfahrt gründet auf niedrigen Kosten, Versorgungssicherheit und Umweltverträglichkeit

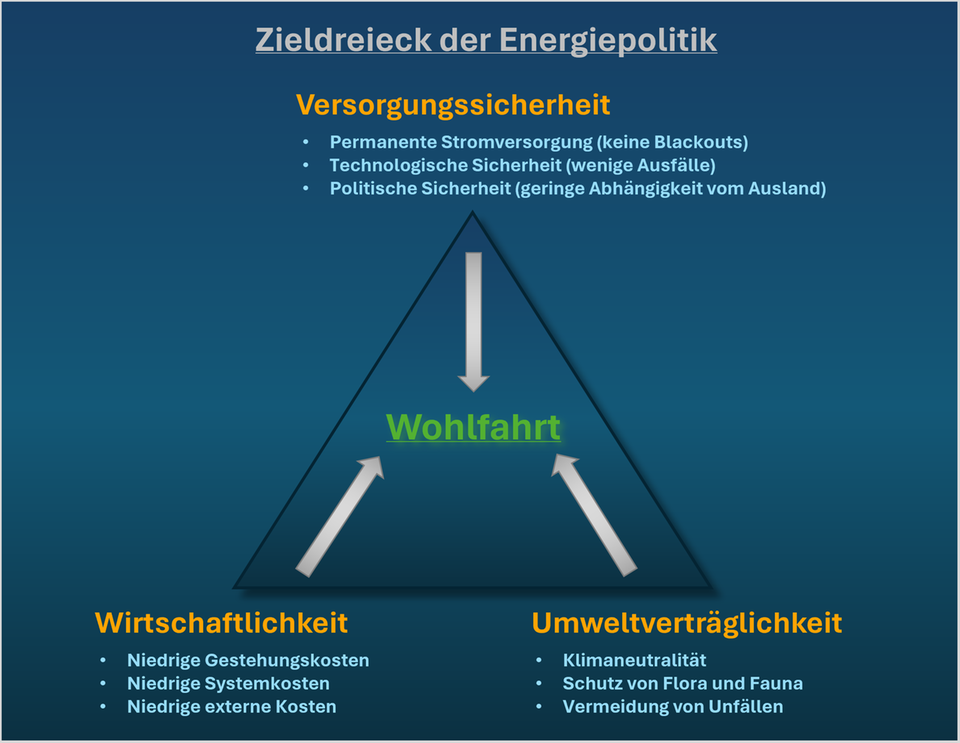

Für volkswirtschaftliche und politische Schlussfolgerungen müssen alle Kriterien zur Messung der Wohlfahrt herangezogen werden. Die Kriterien sind in der Energiepolitik unstrittig: Es sollen die Ziele Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit und Umweltverträglichkeit verfolgt werden (siehe Abbildung unten). Die Gewichtung der Ziele und die monetäre Messung der einzelnen Ausprägungen fällt schwer. Die pauschale Behauptung, die erneuerbaren Energien seien anderen Energieformen überlegen, kann aber kaum aufrechterhalten werden. Inklusive der Kosten für Verstetigung bzw. Versorgungssicherheit generieren die erneuerbaren Energien volkswirtschaftlich die höchsten Kosten. Im Gesamtpaket mit einem Back-up aus Kohle- und Gaskraftwerken ist diese Energiepolitik auch in Bezug auf Umweltfreundlichkeit der Kernenergie unterlegen.

Und was bedeutet das für die Börsenpreise?

Die aktuellen Börsenpreise sind deshalb ein miserabler Maßstab zur Beurteilung der deutschen Energiepolitik. Am ehesten spiegeln die Preise an der Börse die Grenzkosten (variablen Kosten) des Angebotes wider. Das sind zunehmend die sehr niedrigen Grenzkosten der erneuerbaren Energien („Wind und Sonne stellen keine Rechnung“). Aber auch die gesunkenen Gaspreise haben zu deutlich gesunkenen Grenzkosten dieser Stromerzeugung und zu sinkenden Marktpreisen beigetragen. Kapitalkosten, fixe Kosten, Systemkosten und externe Kosten werden jedoch in den Preisen nicht abgebildet (internalisiert).

Die deutsche Energiepolitik lügt sich deshalb in die Tasche, wenn man sinkende Börsenpreise (bzw. sinkende variable Kosten) als Maßstab für den Erfolg ansieht. Eine Teilkostenbetrachtung auf Basis von variablen Kosten ist Augenwischerei, da sie nur einen Bruchteil (circa 30 Prozent) der gesamten volkswirtschaftlichen Kosten ausmachen. Die übrigen Kosten müssen die Steuerzahler, die Konsumenten, die Eigentümer von Unternehmen und die Gesellschaft insgesamt übernehmen. Die Regierung macht zudem den Fehler, dass sie als oberstes Ziel die Klimaneutralität ausgerufen hat. Mit der Optimierung eines Teilziels der Umweltverträglichkeit kommen andere Ziele (niedrige Kosten, Versorgungssicherheit, Schutz von Flora und Fauna etc.) beständig zu kurz. Diese einseitige Politik führt zu Wohlfahrtsverlusten.