Auf den ersten Blick war der neue Job von Stefanie Giesselbach ein Traum: Chicago statt Hamburg, ihr Apartment im 47. Stock, mit Blick auf den Lake Michigan. Im Büro hörte sie die historische Hochbahn, die sie nur aus Filmen kannte, über die Gleise rumpeln. Giesselbach hatte es geschafft: Mit gerade mal 28 Jahren sollte sie das Honiggeschäft in den USA für ihren Arbeitgeber führen, das Hamburger Handelshaus Alfred L. Wolff, ein Familienunternehmen mit über 100-jähriger Geschichte. Doch schon bald merkte Giesselbach, dass mit diesem Traum etwas nicht stimmte. Was sie nicht ahnte: dass dieser Job ihr größter Albtraum werden würde. Kurz nach ihrer Ankunft Ende 2006 war Giesselbach aufgefallen, dass das Geschäft in den USA ganz anders war als in Deutschland. In der Heimat war der Handel mit Honig ein streng geregeltes Geschäft, mit viel Wissenschaft, Analysen und Kontrollen. „In Chicago ging es nur darum, Honigcontainer von A nach B zu verschieben. Qualität spielte keine Rolle“, erinnert sie sich. Hauptsache, viel und billig. Und noch etwas fiel ihr auf: In den USA handelte ihre Firma mit Honig aus ganz anderen Herkunftsländern als in Europa.

Vom Traum zum Albtraum

Ihren Vorgänger, der sie einarbeitete, wollte sie nicht fragen, die Chemie stimmte nicht. Und dann kam dieser Tag, an dem bei einer Lieferung aus Malaysia 500 Kilogramm fehlten. Im Grunde kein Problem, eine normale Reklamation. Doch sie hatte nur eine Mailadresse. „Den Malaysier“ hatten sie ihn immer genannt. „Mensch, den kennst du doch. Das ist der Chinese“, sagte ihr Vorgänger irgendwann brüsk. Jetzt dämmerte es ihr: Der „Russe“, der „Malaysier“, der „Koreaner“ – alle Lieferanten waren dieselbe Person: ein Zulieferer aus China, der in jedem Land Scheinfirmen aufgebaut hatte. Nun wusste Giesselbach, dass etwas faul war. Doch als Einzige aus ihrer Firma würde sie dafür ins Gefängnis gehen.

Eine persönliche Tragödie

Der Fall von Stefanie Giesselbach ist eine persönliche Tragödie, der die junge Frau fünf Jahre ihres Lebens gekostet hat. Sie hat nun ein Buch („Meine abgeschminkten Jahre“, Piper) darüber geschrieben. Vor allem über ihre Zeit im Frauenknast. Die US-Behörden hatten ihr vorgeworfen, Teil einer Verschwörung zu sein. Durch falsch deklarierten Honig aus China hätte Alfred L. Wolff Schutzzölle umgangen. Der Staatsanwalt sprach von einem Schaden in Höhe von 80 Mio. Dollar. Und vom größten Lebensmittelbetrug in der Geschichte der USA. Giesselbachs Geschichte ist aber auch ein Lehrstück über falsch verstandene Loyalität gegenüber einem Arbeitgeber – der sie eiskalt fallen ließ. Darüber, wie Mitarbeiter für dubiose Machenschaften instrumentalisiert werden. Und wie schlecht vorbereitet viele ins Ausland gehen, ohne über das Justizsystem Bescheid zu wissen.

"Ich bin kein Opfer"

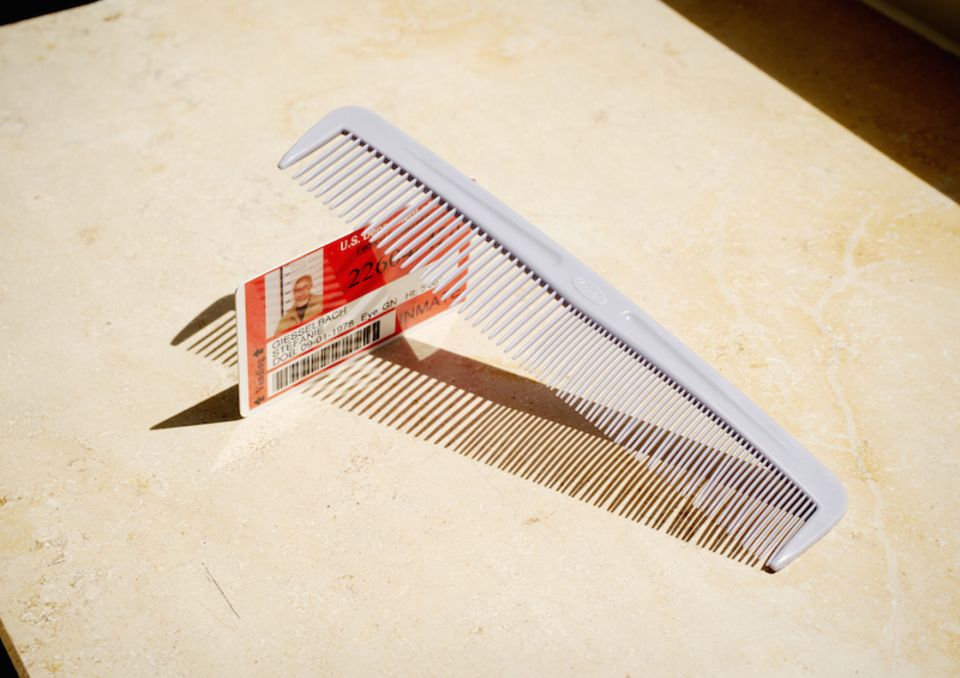

Wer Stefanie Giesselbach heute spricht, trifft auf eine Frau, die mit sich im Reinen wirkt. Klar, aufgeräumt, nicht verbittert. „Ich möchte nicht als Opfer gesehen werden“, stellt die heute 38-Jährige zu Beginn des Gesprächs klar. „Aber ich will mich auch nicht verstecken.“ Die Frau mit den langen, blonden Haaren nippt in den zweieinhalb Stunden kaum an ihrer Rhabarbersaftschorle. Es ist ein warmer Maitag in Hamburg. Vor genau neun Jahren wurde sie verhaftet. Aus „der ganzen Sache“ sei sie gestärkt hervorgegangen, sagt sie. Mit „der ganzen Sache“ meint sie die verlorenen Jahre, in denen sie in den USA festgehalten wurde. Sie saß in Untersuchungshaft, musste später eine Fußfessel tragen. Um sich über Wasser zu halten, ging sie kellnern, jobbte bei einer NGO. Erst nach Jahren der Ungewissheit folgte der Prozess. Sie kooperierte mit den Behörden, bekannte sich schuldig und wurde dennoch verurteilt: ein Jahr und ein Tag Gefängnis. Sie hat Hass empfunden und noch mehr Wut. Und sich immer wieder gefragt: Was habe ich falsch gemacht?

Der ehrbare Kaufmann

Sie ist nicht unschuldig, das weiß sie. „Ich war naiv“, sagt Giesselbach. „Wir dachten, wir könnten das Geschäft ändern.“ Eine Kriminelle aber, als die sie behandelt wurde, ist sie nicht. Nach deutschem Rechtsverständnis zumindest, denn hier hätte man sie vermutlich wegen Beihilfe belangt. Vielleicht auch nur als Zeugin vernommen, weil sie Weisungen befolgte. Das ist die eine Lektion, die sie gelernt hat: Wer ins Ausland geht, sollte sich eingehend über die Gesetzeslage dort informieren. Im November 2006, als sie in Chicago eintrifft, glaubt Giesselbach an ihre große Chance. Mit 21 Jahren hat sie eine Ausbildung bei dem Handelshaus begonnen, wird Sales-Managerin, Fachgebiet Honig. Sie fühlt sich wohl bei Alfred L. Wolff, das Unternehmen hat einen tadellosen Ruf. „Die Wölffe“, sagt eine ehemalige Mitarbeiterin, „verkörperten immer das Sinnbild des ehrbaren Kaufmanns.“

Ein betrügerisches System

Ein halbes Jahr vor ihr ist bereits ein Kollege, den sie im Buch „Moritz Böhm“ nennt, nach Chicago gewechselt. Auch Böhm wird später verhaftet, sitzt in den USA fest, kann aber durch einen Deal mit der Staatsanwaltschaft einer Haftstrafe entgehen. Er hat abgeschlossen mit dem Fall, möchte nicht mehr mit seinem echten Namen erwähnt werden. Böhm soll als Geschäftsführer die US-Tochterfirma leiten, Giesselbach das Honiggeschäft – und eine Produktionsstätte aufbauen. Für den Übergang bleiben die beiden Vorgänger vorerst noch in Chicago. Dann also der Fall mit dem „Malaysier“. Kurz darauf setzt sich Giesselbach mit Böhm zusammen. Der ist bereits in das betrügerische System eingeweiht worden. Alle in der Branche würden das so machen, wurde ihm gesagt. „Das ist ganz normal.“ Sie beide haben Zweifel.

Project Honeygate

Die USA sind honighungrig, kein anderes Land importiert mehr. Es braucht billigen Industriehonig, um Lebensmittel zu versüßen. Der kam damals meist aus China. Doch die mächtige Imkerlobby setzte durch, dass ab 2001 hohe Schutzzölle von über 200 Prozent auf chinesischen Honig erhoben werden. Wolff baute ein System auf, um sie zu umgehen, indem Honig aus China so lange verschnitten und gefiltert wurde, bis seine Herkunft nicht mehr nachzuweisen war. Dann wurde die Rohware in ein Drittland exportiert, mit neuen Papieren ausgestattet und unter falschem Label in die USA geschifft. Die Kunden wussten das. Die Ermittler der Sondereinheit „Project Honeygate“ klagten später auch zwei US-Unternehmen an. „Wolffs Mülleimer“ wurden sie intern genannt. Vor Gericht bekannten sich die Firmen schuldig, an der Unterschlagung von 180 Mio. Dollar an Schutzzöllen beteiligt gewesen zu sein. Nicht nur Wolff hatte sie mit China-Honig beliefert. Aber die Deutschen verdienten prächtig an den Deals. Im Geschäftsbericht 2006 heißt es: „Neben der nachhaltig positiven Entwicklung unserer Tochtergesellschaft Alfred L. Wolff Inc., Chicago, USA, ist insbesondere die Steigerung in China (+100 %) erfreulich.“

Gespött der Firma

Als Alexander Wolff – der junge Firmenchef, der das Haus in vierter Generation führt – im Frühjahr 2007 das Büro in Chicago besucht, spricht Giesselbach ihn bei einem Mittagessen auf die China-Deals an. Unseriös sei das, sie wolle so nicht arbeiten, zurück nach Hamburg. Der Chef, so hat sie den Eindruck, wolle ihre Entscheidung beeinflussen. Plötzlich befürchtet sie, zum Gespött der Firma zu werden, wenn sie in Chicago hinwirft. Wolff, selbst erst Mitte 30, habe angedeutet, dass es vielleicht ein Fehler gewesen sei, eine Frau in die USA zu schicken. Aber Wolff lenkt auch ein. Aus dem Gespräch nimmt sie die Hoffnung mit, dass die Umschiffung von Honig externer Lieferanten aus China gestoppt wird. Immerhin betrifft das ein Drittel des Umsatzes. Capital hat Alexander Wolff Fragen zu dem Gespräch in Chicago gestellt – und zu anderen Details. Sie blieben unbeantwortet.*

Razzia im Büro

Bis hierher hatte Giesselbach im Grunde alles richtig gemacht. Sie hatte mit ihrem direkten Vorgesetzten gesprochen. Und sogar den Firmenchef informiert. Doch dann machte sie einen Fehler: Sie glaubte, etwas bewirken zu können. Heute sagt sie: „Ich habe mich einlullen lassen.“ Wolff habe gewusst, welche Knöpfe er zu drücken hatte. Das Essen markiert den Punkt, an dem Giesselbach Teil der „Verschwörung“ wurde, von der die US-Behörden sprechen. Heute würde sie anders reagieren, sagt sie. Würde einen Anwalt konsultieren, der sich mit Whistleblowing auskennt. Doch damals, vor den ganzen „Leaks“ und vor Edward Snowden, gab es dieses Bewusstsein bei ihr nicht. Damals ging sie zurück in ihr Büro und zeichnete die Deals ab, die auf dem Papier korrekt aussahen. Sie fühlte sich als kleines Rädchen. Was sollte ihr schon passieren? Alle machten das doch. Sie hatte sich das nicht ausgedacht, profitierte nicht finanziell. Zusammen mit Böhm aber fasste sie einen Plan. Sobald ihre Vorgänger zurück in Deutschland wären, würden sie versuchen, das US-Geschäft neu aufzustellen.

Verhör am Gate

Doch dazu kam es nicht. Der Alltag hatte sie im Griff. Die Geschäfte liefen im Vergleich zu der Zeit unter ihren Vorgängern schlecht. Als ein halbes Dutzend FBI-Agenten das Büro in Chicago stürmt, schwer bewaffnet und mit kugelsicheren Westen, befindet sich Giesselbach gerade im Landeanflug auf Chicago. Sie hatte zu Hause Ostern gefeiert. Es ist der 24. März 2008, 10 Uhr morgens. Die Behörden hatten einen Tipp bekommen. In der Klageschrift ist von einem confidential informant die Rede. Die Männer vernehmen Böhm, beschlagnahmen Dokumente, Festplatten, E-Mails. Nach der Landung wird Giesselbach noch am Gate aus der Schlange gezogen und verhört. Die junge Frau macht der Zentrale in Hamburg nun klar, dass sie endlich zurückwill. Irgendwann dringt sie durch mit ihrem Anliegen, aber unter der Bedingung, dass sie ihre Nachfolgerin einarbeiten müsse.

"Sie sind verhaftet"

Der Tag, an dem Stefanie Giesselbach die Kontrolle über ihr Leben verliert, ist der 23. Mai 2008. Es ist ein warmer Frühlingstag in Chicago, als Böhm sie zum Flughafen O’Hare bringt. Sie will nur ein paar Tage nach Hause. Sie checkt gerade am Schalter von Air France ein, als sie ihren Namen hört. Eine Frauenstimme sagt: „Sie sind verhaftet.“ „Soll das ein Witz sein?“ fragt sie. „Umdrehen!“, herrscht die Frau sie an. Giesselbach verschränkt ihre Hände auf dem Rücken, hört das Klicken der Handschellen. Ein Irrtum, schießt es ihr durch den Kopf. Vor dem Flughafen wartet eine Wagenkolonne der Homeland Security. Auf der Fahrt zum Gericht hört sie über Funk, dass auch Böhm verhaftet wurde. Wenig später sitzt sie in orangefarbener Häftlingskleidung in einer überfüllten Zelle mit Kriminellen.

Die Köpfe der Verschwörung

In der U-Haft bekommt Giesselbach Besuch von einem US-Anwalt, der Alfred L. Wolff in Chicago vertritt. Bald beschleicht sie aber das Gefühl, er wolle nur sicherstellen, dass sie nicht gegen ihren Arbeitgeber aussagt. „Hauptsache, Sie wissen, auf welcher Seite Sie stehen“, sagt der. Giesselbach nimmt sich daher einen eigenen Anwalt, Böhm auch. „Du bist nur eine Angestellte und hast auf Weisung deiner Vorgesetzten gehandelt“, beruhigt ihr Anwalt sie in U-Haft. Er soll sich täuschen. Die Ermittler glauben, mit Böhm und Giesselbach „die Nummer eins und zwei“ einer Verschwörung gefasst zu haben, bevor die sich nach Deutschland absetzen konnten.

Fahndung durch Interpool

Bald lässt Alfred L. Wolff, der ehrwürdige Hamburger Honighändler, die beiden fallen.* Wenige Monate nach der Verhaftung wird das Büro in Chicago geschlossen. Doch die US-Behörden lassen nicht locker. Sie setzen sieben Manager aus der Hamburger Zentrale auf die Fahndungsliste von Interpol. Darunter Alexander Wolff und die Vorgänger der Verhafteten in Chicago. Noch Ende vergangenen Jahres führte Interpol die Gesuchten auf der Most-Wanted-Liste. Aktuell tauchen sie im Register nicht mehr auf. Auf Nachfrage bei Interpol in Washington möchte man sich „zu laufenden Verfahren“ nicht äußern. Nur so viel: „The case is still active.“ In Deutschland haben die Manager aber eine Auslieferung in solchen Fällen nicht zu befürchten. Also bleiben sie unbehelligt, solange sie das Land nicht verlassen.

Schweigen in Hamburg

In Hamburg werden die Mitarbeiter nur kurz in Kenntnis gesetzt. Zwei Mitarbeiter seien in den USA verhaftet worden. Die Vorwürfe gegen die Firma seien haltlos. Von weiteren Fragen bitte man abzusehen, von einer Kontaktaufnahme zu Giesselbach und Böhm auch. „Es gab nur wenig Infos“, sagt eine ehemalige Mitarbeiterin. „Das Thema wurde bei uns totgeschwiegen.“ Auch, dass Mitarbeiter von Interpol gesucht wurden. „Die taten, als wäre nichts geschehen.“ Den Mut nachzufragen habe niemand aufgebracht. Mit Alexander Wolff sei das Klima deutlich abgekühlt, erinnert sich ein Mitarbeiter, der unter drei Generationen gearbeitet hat. Dass Kollegen fallen gelassen werden, hätte es früher nicht gegeben. Und auch nicht solche Praktiken.

Neue Firma, altes Geschäft

Giesselbachs Vorgänger in Chicago verließ die Firma, arbeitet in Bremen im familieneigenen Unternehmen – und ist Honorarkonsul. Auf die Vorfälle in den USA angesprochen, sagte er 2015 dem „Weser-Kurier“: „Ich weiß bis heute nicht, ob die Vorwürfe gegen Alfred L. Wolff überhaupt zutreffen, habe von derartigen Vorgängen aber nichts gewusst und war für den Einkauf und Import von Honig auch gar nicht zuständig.“ Sein Anwalt vermutet, dass die verurteilten Manager seinen Mandanten als Mittäter nannten, um damit ihre eigenen Strafen zu mildern. „Schäbig“ nennt ein Mitarbeiter diese Aussage. Die Gerüchteküche brodelt, als im Februar 2010 das Familienunternehmen Alfred L. Wolff nach über 100 Jahren dem Namen nach vom Markt verschwindet und eine Norevo GmbH die Geschäfte übernimmt. Die Gesellschaft war laut „Bundesanzeiger“ am 25. September 2009 als „Vision 335. Vermögensverwaltungsgesellschaft“ gegründet worden, eine klassische Vorratsgesellschaft. Die Umfirmierung in Norevo erfolgte am 20. November 2009. Einer der Geschäftsführer: Johannes Wolff, der jüngere Bruder von Alexander.

Alles beim Alten

Ein Branchenkenner sagt, sofort sei gemunkelt worden, dass das mit den Ereignissen in den USA zu tun habe. Man habe entweder den beschmutzten Namen loswerden wollen. Oder wolle sich der Haftung entziehen. „Juristisch ist zwar eine neue Firma entstanden, faktisch aber fast alles beim Alten geblieben. Adresse, Büros, Mitarbeiter, Kunden.“ Das bestätigen auch Mitarbeiter. „Wir haben alle Übernahmeverträge bekommen. Eins zu eins.“ Ein plausibles Motiv für die Neugründung sei nicht erkennbar gewesen. „Aus finanziellen Gründen“ habe es nur geheißen. An der Hierarchie habe sich nichts geändert. „Wer nicht ins Register geschaut hat, hat nicht einmal bemerkt, dass Alexander Wolff offiziell nicht mehr der Geschäftsführer war.“

Geschickter Schachzug

Auf einen Fragenkatalog von Capital antwortet Norevo mit einer knappen Pressemitteilung vom Februar 2010. Darin heißt es, dass Norevo aus dem Kauf wesentlicher Vermögensgegenstände der Alfred L. Wolff Gruppe hervorgegangen sei. „Eine Bietergruppe um den kaufmännischen Geschäftsführer von ALW, Hartmut Lampe, erwarb die Vermögensgegenstände durch einen Asset-Deal im Februar 2010.“ Im Rahmen des Betriebsübergangs seien alle beschäftigten Mitarbeiter von Norevo übernommen worden. „Damit konnte Norevo das Geschäftsmodell weitgehend übernehmen.“ Ein geschickter Schachzug, wie sich herausstellte. Zu spüren bekam das auch ein italienischer Lieferant von Johannisbrotkernmehl. Er hatte Waren im Wert von 175 000 Dollar in die USA verschifft, noch an Alfred L. Wolff. Die Rechnung wurde aber nie beglichen, da wegen der Verhaftung das Büro bereits geschlossen war. Also wandte sich der Italiener an die Zentrale in Hamburg. Dort hätte man die Zahlung so lange hinausgezögert, bis die Firma aufgelöst wurde. Der Lieferant klagte in Hamburg gegen Norevo – und verlor vor dem Oberlandesgericht. Begründung: Er hätte keine Ansprüche gegen die neue Firma, nur gegen die alte in den USA. Und die gebe es nicht mehr. Der Italiener ist noch heute außer sich. Er bezeichnet die Manager als „schamlos“.

Endlich frei

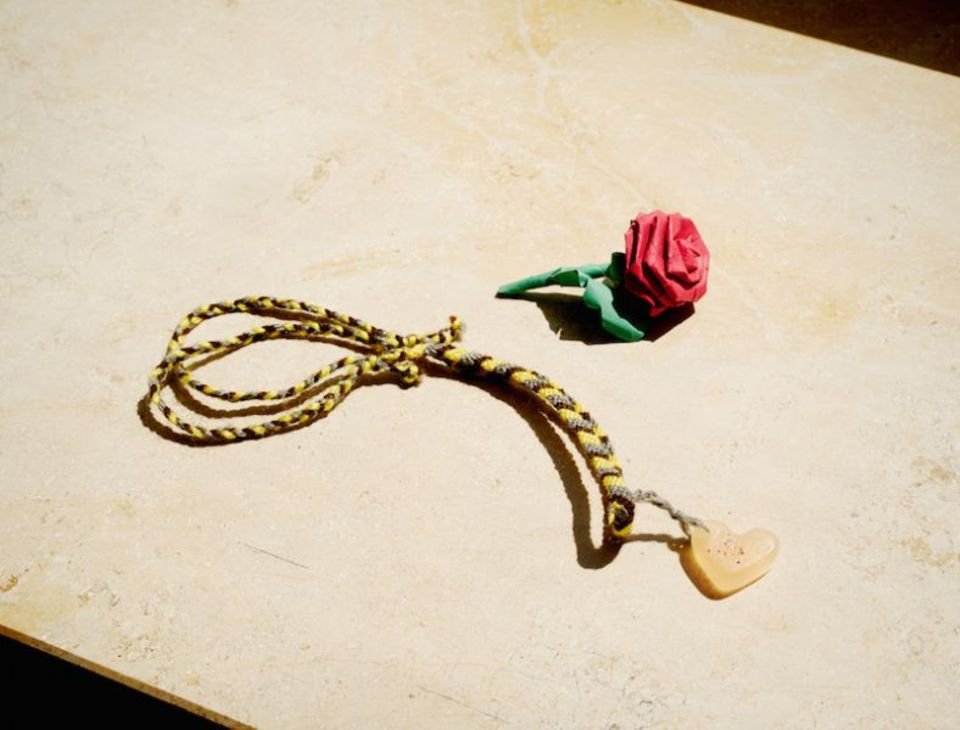

Am 17. Oktober 2013 kommt Stefanie Giesselbach frei. Justizbeamte setzen sie in Washington in eine Maschine nach Frankfurt. In den USA hat sie lebenslang Einreiseverbot. Und Schulden: 17 Mio. Dollar fordern die USA von ihr. Eine Summe, die sie nie werden eintreiben können. In Hamburg zieht Giesselbach mit 35 Jahren wieder bei ihren Eltern ein. Und muss ihr Leben neu ordnen. Ihr ehemaliger Arbeitgeber hat sich die ganze Zeit nicht bei ihr gemeldet. Auf dem Großteil der Anwaltskosten blieb Giesselbach sitzen. An der Kaution hatte sich Wolff nicht beteiligt. Und auch nicht entschuldigt. Der Zufall will es, dass sie am Hamburger Flughafen einen ehemaligen Manager aus Chicago sieht, der von Interpol gesucht wird. „Alles ist ihm aus dem Gesicht gefallen“, erinnert sich Giesselbach. „Er stammelte nur: Du bist ja frei, ich aber nicht.“ Für Stefanie Giesselbach war es ein Stück Genugtuung. Sie hat ihr Leben zurück. Sie hat einen neuen Freund, eine neue Wohnung und einen neuen Job. Im Lebenslauf hatte sie zu der Zeit im Gefängnis geschrieben: „Auslandsaufenthalt USA“. Beim Bewerbungsgespräch klärte sie gleich auf, was sich dahinter verbirgt. Der Personalchef habe sehr menschlich reagiert, sich für die Offenheit bedankt. Er gab ihr den Job. Es war ihre erste Bewerbung.

* Nach der Veröffentlichung des Artikels in der Capital-Ausgabe 07/17, wandte sich Alexander Wolff mit einer Mail an die Redaktion. Er bedauerte, dass er nicht auf die Fragen des Autors reagiert habe. So sei es laut Wolff zu "Unschärfen in der Berichterstattung" gekommen. Den Vorwurf, die Firma Alfred L. Wolff habe Giesselbach hängenlassen, dementiert er. "Auf Druck ihres Anwalts wurde die Kommunikation mit dem Arbeitgeber, den Kollegen und uns als Inhaberfamilie gestoppt. Dies galt auch für die Erstattung der Anwaltshonorare. Es gab die ausdrückliche Aufforderung jeglichen Kontakt zu unterlassen, um Frau Giesselbachs Position bei der amerikanischen Justiz als Kronzeugin nicht zu verschlechtern. Diesem Wunsch sind wir selbstverständlich nachgekommen", schreibt Wolff. Zugleich monierte Wolff, dass es in dem Artikel der Eindruck entsteht, eine Entschuldigung habe es nicht gegeben. Das sei falsch. Es hätte mehrere Treffen mit seiner Familie gegeben, wenn auch nicht mit ihm, bei denen das tiefe Bedauern über die Vorfälle in den USA und die Auswirkungen auf das Leben von Giesselbach ausgedrückt worden seien. Auch habe es "eine bedeutende Schenkung aus Privatmitteln" gegeben. Wolff schließt mit den Worten, dass Giesselbach erhebliche Belastungen habe ertragen müssen. "Ich zolle ihr hohen Respekt und Anerkennung, fachlich wie menschlich."

Der Beitrag ist zuerst in Capital 07/2017 erschienen. Interesse an Capital? Hier geht es zum Abo-Shop, wo Sie die Print-Ausgabe bestellen können. Unsere Digital-Ausgabe gibt es bei iTunes, GooglePlay und Amazon