Um sein aktuell größtes Ärgernis zu verdeutlichen, zückt Jon Worth sein Handy. Er wischt über den Bildschirm. 30 verschiedene Apps tauchen auf in Deutsch, Englisch, Rumänisch und etlichen weiteren Sprachen. Sie heißen DSB, ÖBB Scotty oder DB Navigator und sind die Bahn-Apps der einzelnen Euroländer. Sie alle erfüllen einen Zweck: Sie verbinden verschiedene Städte in Europa miteinander.

Worth hat eine Mission: Er will das europäische Bahnnetz besser machen. Und die Städte des Kontinents noch enger miteinander verbinden. Ein erster Schritt dahin wäre eine einheitliche App. Man stelle sich das vor: Reisende könnten ihre Bahnfahrt nach Portugal buchen oder Züge von Paris nach Marseille – und das alles in einer Smartphone-Anwendung.

Letztlich ist die einheitliche App aber nur eine von vielen Baustellen im europäischen Bahnnetz: Schienen fehlen, die Preise sind zu hoch und das Netz zu anfällig. Das gilt auch und vor allem in Grenzregionen. Das will Worth, gebürtiger Brite, aufzeigen – und treibt dafür gerade ein lang geplantes Projekt voran: Er überquert seit zehn Tagen während einer sechswöchigen Reise mit der Bahn alle EU-Grenzen und will so auf die Probleme im europäischen Bahnnetz aufmerksam machen.

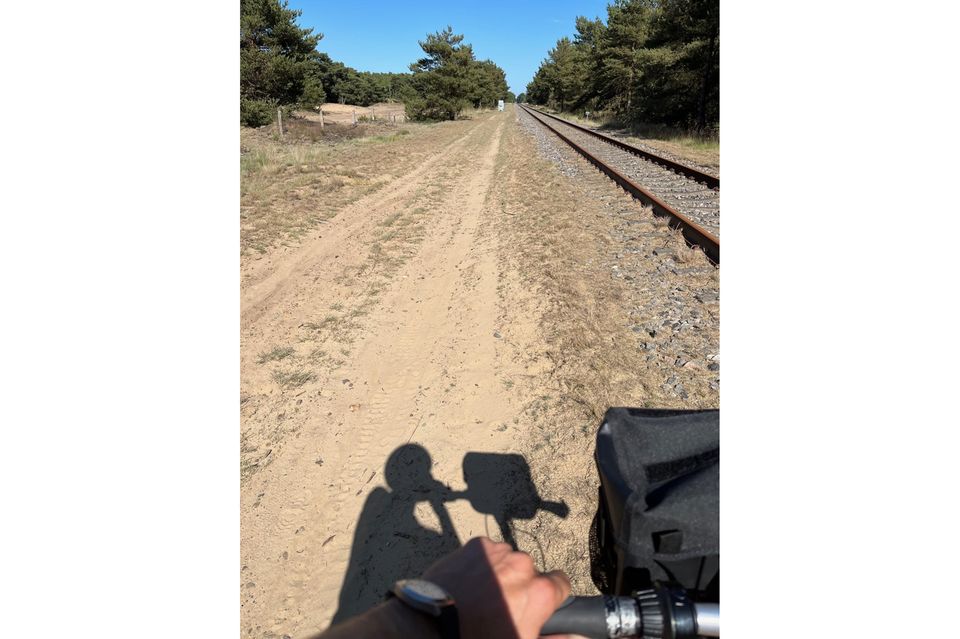

Da ist zum Beispiel die Grenze zwischen Belgien und Holland. Zwischen dem belgischen Hamont und dem niederländischen Weert liegen 13 Kilometer Gleise, voll funktionsfähig und sauber ausgebaut. „So müsste es eigentlich sein“, sagt Worth, während er auf einem kleinen roten Klapprad neben den Gleisen entlangradelt. Er fährt über Asphalt, Schotter oder durch tiefen dunklen Sand. Nur nicht mit dem Zug auf den Gleisen. Die donnern aber immer wieder an ihm vorbei: Beladen mit Autos, Holz oder Eisenerz.

Eisenbahner nennen die Strecke zwischen Hamont und Weert „Eiserner Rhein“ – eine alte Bahnverbindung, die die Häfen in Duisburg und Antwerpen verbindet. Das Stück wird allerdings nur vom Güterverkehr frequentiert, da die Behörden Ruhestörungen der Anwohner fürchten. „Das ist schon verrückt. Eigentlich gibt’s dort kaum Anwohner. Die meiste Zeit geht es durch irgendwelche Wälder und Güterverkehr verursacht ja auch Lärm. Es wäre ein Leichtes, den grenzüberschreitenden Verkehr zu ermöglichen“, sagt Worth. Ähnliches erlebt er noch mehrfach entlang seiner 27.000 Kilometer langen Reise über 82 europäische Grenzen.

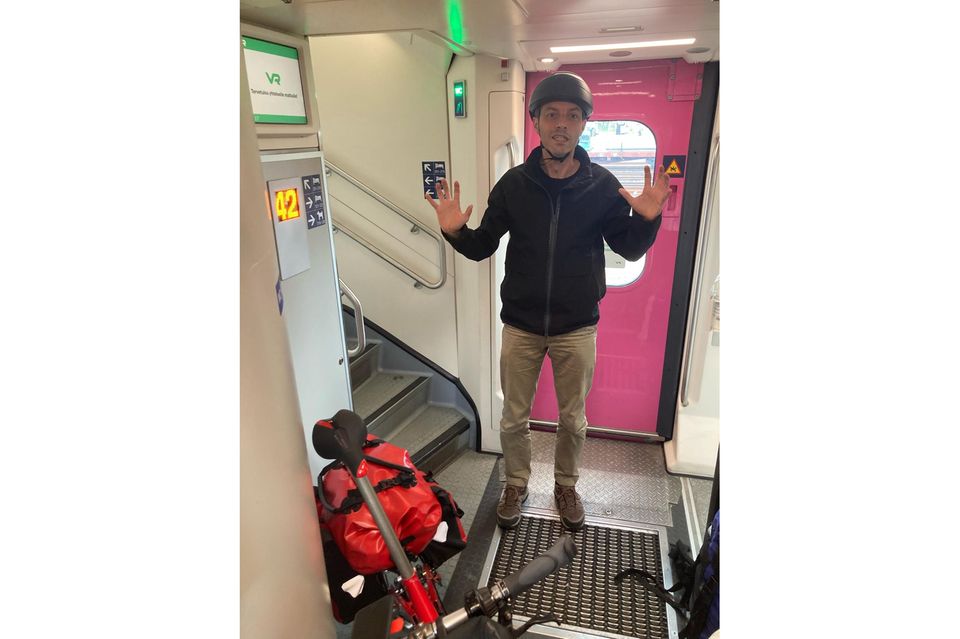

Morgens meldet sich Worth immer bei seinen Twitter-Followern mit einem ruckeligen Livestream. Er redet darüber, welche Ziele er heute ansteuert, welche Probleme er erwartet und welche Personen er treffen wird. Worth sieht mehr oder weniger erholt aus, je nachdem, wie er übernachtet hat. Mal meldet er sich direkt aus dem Nachtzug, mal aus einem Hotel, mal aus der Wohnung von Freunden. Die Tage verbringt Worth im Zug, oder er trifft Experten und Gleichgesinnte, mit denen er über den Bahnverkehr diskutiert – darunter die stellvertretende britische Botschafterin in Helsinki, eine Rad-Aktivisten in Luxemburg oder auch Freunde innerhalb der EU.

Bekannt ist Worth vor allem als einflussreicher Brexit-Gegner. Seinem Twitter-Account folgen über 70.000 Menschen, von denen einige ihm die Reise auch per Crowdfunding finanziert haben. Auch politisch ist er immer noch aktiv, ordnet auf seinem Euroblog immer wieder politische Entwicklungen innerhalb der EU ein. Mittlerweile hat Worth allerdings seinen Fokus verschoben, vom Brexit hin zum europäischen Verkehrssystem. Als Mitglied der Grünen ist ihm dabei ein möglichst klimaneutraler Transport wichtig. Sein Ziel: Er will den Bahnverkehr zwischen den einzelnen Staaten verbessern. Dazu dient sein Projekt.

Reise über drei Etappen

Tatsächlich funktioniert der Verkehr in Grenznähe eher selten reibungslos. Es kommt vor, dass es wie zwischen Hamont und Weert zwar Schienen, aber keinen Zugverkehr gibt. In den meisten Fällen existieren aber keine Gleise oder aber die Fahrt über die Grenze ist kompliziert. In Bad Bentheim etwa an der deutsch-niederländischen Grenze, muss vor dem Grenzübertritt die Lok gewechselt werden. Das kostet bis zu 30 Minuten und ist längst kein Einzelfall. In einem Land werden Dieselzüge eingesetzt, jenseits der Grenze ist die Strecke elektrifiziert – und schon verzichten die Länder auf den Grenzverkehr. „Ganz ehrlich: Bislang hat das an keiner Grenze wirklich funktioniert“, lautet Worth ernüchterndes Zwischenfazit. Nur an 49 von 82 Grenzen kann er die Bahn nutzen. In den anderen Fällen nutzt er das Rad (25), einen Bus (4), eine Fähre (2) oder geht zu Fuß (2).

Sein Zwischenfazit ist insofern überraschend, als er bislang nur im wirtschaftlich starken Nordeuropa unterwegs war. Zunächst reist er von Belgien, über die Niederlande und Deutschland nach Dänemark. Von dort geht es nach Finnland, Estland, Lettland, Litauen und Polen. Dann bereist er den Südwesten: Österreich, Frankreich, Spanien, Portugal und zurück bis nach Kroatien. Den Abschluss bildet der Südosten mit Ländern wie Ungarn, Rumänien oder Griechenland.

Bei allem Ärger auf der Strecke fällt Worth aber eines auf: „Der Bahnverkehr in Deutschland ist deutlich besser als sein Ruf“. Natürlich gebe es Ausfälle und Verspätungen. Aber insgesamt halten die sich im europäischen Vergleich in Grenzen. Ersatzlos ausgefallen sind auf Worths Reise bislang nur zwei oder drei Züge. Verspätungen und Störungen, so Worth, sind hingegen Normalität. Deutschland schneidet dabei noch gut ab: „Wir haben einen der dichtesten Fahrpläne und sind auch preislich sehr gut, wenn man früh genug bucht. Man kann für 19 Euro von Berlin nach Freiburg fahren. Das ist in Frankreich undenkbar.“

Worth will mit der Reise vor allem Aufmerksamkeit bei der EU erregen – und in der Folge konkrete Handlungen sehen. Am einfachsten wäre das wohl beim Ticketing. „Manche Länder wie zum Beispiel Griechenland laden ihre Fahrpläne einfach nicht hoch. Das wäre simpel“, sagt Worth.

Seine langfristigen Ziele sind noch größer: Da würde es um neue Gleise über die Grenzen gehen oder darum, alte Trassen zu reaktivieren. Letztlich fordert Worth ein komplettes Umdenken der EU – weg von Autos und Fliegern, hin zur Bahn. So wie es jetzt ist, das sagt auch Worth, kann es jedenfalls nicht bleiben.

Manchmal funktioniert es sogar schon, und Worth will auch über solche Positivbeispiele berichten – etwa die Öresundbrücke zwischen dem schwedischen Malmö und der dänischen Hauptstadt Kopenhagen. Drei Mal stündlich jagen dort Züge über die acht Kilometer lange Schrägseilbrücke. „Eine der wenigen Verbindungen, die überhaupt so dicht getaktet sind“, freut sich Worth vorher. Als er dort ankommt, scheint die Sonne, ein paar Wolken hängen am Himmel. Aber Worth zieht den Mund zusammen, schiebt die Stirn hoch und zückt sein Handy. „Ein erbärmliches Versagen hier“, tippt er in seinen Twitter-Account – so eben ist mal wieder einer seiner Züge ausgefallen.