Derzeit arbeitet das Bundesjustizministerium an einer Reform des Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetzes (KapMuG). Dieses Gesetz ist die Grundlage dafür, dass Anleger im Kollektiv gerichtlich gegen schädigende Finanzunternehmen oder Emittenten vorgehen können. Sie können Schadensersatz verlangen, wenn sie wegen falscher, irreführender oder unterlassener öffentlicher Kapitalmarktinformationen finanzielle Einbußen erlitten haben. Das KapMuG wurde vom Gesetzgeber als Reaktion auf massenhafte Einzelklagen gegen die Deutsche Telekom eingeführt, die Ende der 1990er-Jahre über drei Börsengänge mit einer als „Volksaktie“ vermarkteten Papier an die Börse ging.

Der Schauspieler Manfred Krug wies damals den Weg: „Die Telekom geht an die Börse, da geh' ich mit.“ Eine Werbung, die ankam: 1,9 Millionen Bundesbürger griffen zu, darunter viele unerfahrene deutsche Anleger. Die T-Aktie hielt aber nicht, was seitens des Emittenten versprochen wurde – und viele Anleger erlitten erhebliche Kursverluste. Sie klagten zunächst einzeln. Wegen der großen Anzahl betroffener Anleger und des öffentlichen Drucks verabschiedete das Parlament im Jahr 2005 eine „Lex Telekom“, das sogenannte KapMuG. Ähnlich wie im US-System wird dabei ein Musterfall verhandelt, wobei Einzelklagen gleichzeitig ausgesetzt werden. Das soll die Justiz entlasten und zu schneller Rechtsfindung führen. Soweit die Ursprungsidee. Doch genau daran hapert es beim jetzigen KapMuG. Beispiel Telekom: Vom Beginn des Verfahrens bis zum Vergleichsschluss vergingen 19 (!) Jahre. Rund ein Viertel der etwa 17.000 Geschädigten war zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben. Das Bundesverfassungsgericht kritisierte die lange Prozessdauer und sieht darin einen „Verstoß gegen die Rechtsschutzgarantie“ des Art. 19 Abs. 4 Grundgesetz.

Der Telekom-Prozess ist aber kein Einzelfall. KapMuG-Verfahren leiden generell unter unglaublich langen Verfahrensdauern, wobei die Klägerseite oft die Verschleppungstaktiken der beklagten Unternehmen anprangert. Dem Gesetzgeber ist die Problematik bekannt. Nun gibt es seit Ende 2021 eine neue Bundesregierung, die sich sogar im Koalitionsvertrag eine weitgehende Reform beim kollektiven Rechtsschutz als Aufgabe gegeben hat. So steht dort: „Wir bauen den kollektiven Rechtsschutz aus. Bestehende Instrumente wie zum Beispiel nach dem Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz modernisieren wir und prüfen den Bedarf für weitere.“ Klingt erst mal gut – doch was muss sich ändern?

Einzelfallbetrachtung kontra Massenschäden

Das Phänomen, dass ein schädigendes Verhalten eines Unternehmens eine große Anzahl von Geschädigten hervorrufen kann, haben wir in Deutschland in den letzten Jahren bei spektakulären Fällen wie dem Dieselskandal und Wirecard erlebt. Immer wieder wird in diesem Zusammenhang nach echten Sammelklagen gerufen, obwohl die deutsche Zivilprozessordnung diese nicht vorsieht. Die klassische gerichtliche Auseinandersetzung basiert hierzulande auf einer Einzelfallbetrachtung, so sind auch die Richter und Rechtsanwälte ausgebildet. Ganz anders funktioniert das in den USA. Dort sind Class Actions der Regelfall, wenn eine Vielzahl gleichgelagerter Schäden gebündelt über einen exemplarischen Musterkläger verhandelt wird und Entschädigungssummen sowie manchmal Strafschadensersatz zügig verhängt werden.

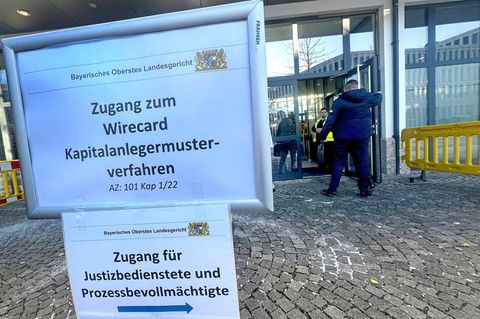

Eine ähnlich lange Verfahrensdauer wie bei der Telekom droht den Klägern beim Anlegerverfahren gegen die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY im Zusammenhang mit deren Prüfung und Testieren der betrügerischen Bilanzen von Wirecard. Hauptziel der Reform müsste sein, das Verfahren erheblich zu beschleunigen. Derzeit können beklagte Unternehmen, wie momentan EY, mit umfangreichen Verzögerungstaktiken den Prozess in die Länge ziehen. Die Presse berichtete über einen 60-jährigen Kläger, der durch den Zusammenbruch und die Insolvenz von Wirecard eine halbe Million Euro an Kursverlusten erlitten hat. Der Kläger hat sogar selbst 20.000 Euro an Klagekosten investiert, aber drei Jahre nach Klageerhebung ist nicht absehbar, wann ein Urteil ergeht.

Bis heute ist jedoch nichts geschehen, um das KapMuG zu reformieren. Gerade weil dieses wichtige Verfahren so viele Anleger betrifft, ist es enorm wichtig, es auf die richtigen Füße zu stellen. Der Gesetzgeber hatte bereits bei der letzten Änderung des Gesetzes im Jahr 2012 ein Auslaufen bis Ende 2020 festgelegt. Wie gesagt, man war sich der Unzulänglichkeiten des KapMuG bewusst.

„Insellösungen“ müssen enden

Im Justizministerium hat man bisher keinen Referentenentwurf für eine Modernisierung des Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetzes vorgelegt, vielleicht sind andere Themen derzeit dringlicher. Dabei liegen die Lösungen bereits auf dem Tisch. Was man besser machen könnte, kann man in Sachverständigen-Gutachten nachlesen, die für eine Expertenanhörung im Herbst 2020 beim Rechtsausschuss des Bundestages hinterlegt wurden. Generell wurde das System des kollektiven Rechtsschutzes hierzulande bemängelt und eine Reform der Zivilprozessordnung vorgeschlagen, die nicht nur Anleger, sondern auch Verbraucher und kleine und mittlere Unternehmen als Kläger einbezieht. Diesen Ansatz wählte die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen schon 2015 mit ihrem – bis heute aktuellen – Entwurf einer Gruppenklage.

Der Sachverständige Professor Axel Halfmeier monierte die ständigen „Insellösungen“ des Gesetzgebers beim kollektiven Rechtsschutz. Neben dem KapMuG gibt es ja seit dem Volkswagen-Dieselskandal auch die Musterfeststellungsklage und seit neuestem auch eine „Abhilfeklage“, welche die EU-Richtlinie zur Verbandsklage umsetzt. Diese Fragmentierung trägt nicht gerade zur Rechtssicherheit bei. Beim KapMuG kommt das Problem hinzu, dass die Kläger selbst bei Erfolg der Klage erst mal keinen Schadensersatz bekommen. Dazu Professor Halfmeier: „Dieses Problem ist aber innerhalb des KapMuG kaum lösbar, da dieses Gesetz von vorneherein nicht auf einen gebündelten Abschluss der Verfahren abzielte, sondern nur auf die Einführung eines Zwischenverfahrens mit Feststellungswirkung.“ Eine Lösung bietet nur die Ersetzung des KapMuG durch eine allgemeine Gruppenklage wie im Vorschlag der Grünen.

Wie beschrieben, sind die Kläger aber im gegenwärtigen System gefangen. Denn dem KapMuG fehlt bisher eine Opt-out-Möglichkeit. Daher wirbt der bekannte Anlegeranwalt Wolfgang Schirp aus Berlin seit Längerem für die Einführung einer solchen Opt-out-Klausel im KapMuG. „Dies würde den mutigeren Anlegern ermöglichen, bei sich endlos hinziehenden Verfahren auszusteigen und auf eigene Kosten und auf eigenes Risiko selbst zu klagen“, sagt Anwalt Schirp. Die schleppende juristische Aufarbeitung des Wirecard-Betruges ist „die zweite Blamage vor der ganzen Welt“, wie Rechtsanwalt Schirp richtig bemerkt. Die deutsche Justiz arbeitet im Schneckentempo, insbesondere im Bereich von Finanzstraftaten und bei Anlegerklagen.

Nun hat das Bundesjustizministerium zwar kürzlich doch noch eine kurze Verlängerung des KapMuG bis zum 31. August 2024 bekannt gegeben. Dies bedeutet aber auch, dass der Koalition jetzt nur ein Dreivierteljahr bleibt, um die angekündigte Modernisierung des Anlegerverfahrens durch das Parlament zu bringen. Gleichzeitig steht in den Sternen, ob das Wirtschaftsprüfungsunternehmen EY für seine Absegnung des Bilanzbetrugs bei Wirecard überhaupt entschädigungsfähig ist – denn wir sprechen hier von erheblichen Milliardenbeträgen, die Wirecard-Aktionäre verloren haben. Es wird höchste Zeit, dass sich endlich etwas ändert.