Stephan Grünewald ist Diplom-Psychologe und Geschäftsführer des Markt- und Medienforschungs-Instituts Rheingold. Er veröffentlichte mehrere Bestseller wie Deutschland auf der Couch und Die erschöpfte Gesellschaft. Sein neuestes Buch „Wie tickt Deutschland?“ erschien am 7.März.

Capital: Sie befassen sich als Psychologe mit der Befindlichkeit der Deutschen. Wie geht es dem Deutschen im Jahr 2019?

STEPHAN GRÜNEWALD: Das Land befindet sich einem aufgewühlten Zustand. Trotz Wohlstand gibt es eine große Unzufriedenheit. Das Land ist im Inneren zerrissen und immer wieder entlädt sich Wut, die aus verschiedenen Quellen entspringt.

Für sie ist die Flüchtlingskrise nicht die „Mutter aller Probleme“, wie Horst Seehofer sagte, sondern der „Blitzableiter aller Probleme“. Welche Probleme gab es davor?

Ich beschreibe in dem Buch Problemlagen, die bereits vor der Flüchtlingskrise da waren. Zum Beispiel haben wir ein großes Wertschätzungsproblem in Deutschland. Teile der bodenständigen Mitte haben das Gefühl, dass sie von den Intellektuellen und gesellschaftlichen Eliten diskreditiert werden, da sie immer noch Fleisch essen, Alkohol trinken, Diesel fahren, Unterschichts-TV gucken und ihre Finger in der Chipstüte fetten. Das gibt ihnen das Gefühl, sich fremd im eigenen Land zu fühlen.

Wann genau fingen diese Probleme an?

Das Solidarprinzip früherer Zeiten ist verloren gegangen. Früher hatten gerade die „kleinen“ Leute das Gefühl gehabt, dass sich die gesellschaftliche Elite um die Schwachen kümmert und sich für Bildungsreformen und soziale Gerechtigkeit einsetzt. Zum anderen fühlen sie sich in ihrer Lebensleistung weder gesehen noch wertgeschätzt. Zum Beispiel erhalten sie für ihr hart erarbeitetes Geld keine Zinsen mehr. Auch Zinsen sind ein Ausdruck der Wertschätzung. Viele Menschen haben auch Sorge um ihren Wohnraum und mit Hinblick auf die Digitalisierung, haben sie Angst, dass ihre eigene Arbeitskraft obsolet wird.

Sie schreiben in Ihrem Buch, dass die Flüchtlingskrise unseren diffusen Ängsten ein Gesicht gegeben hat. Was bedeutet das?

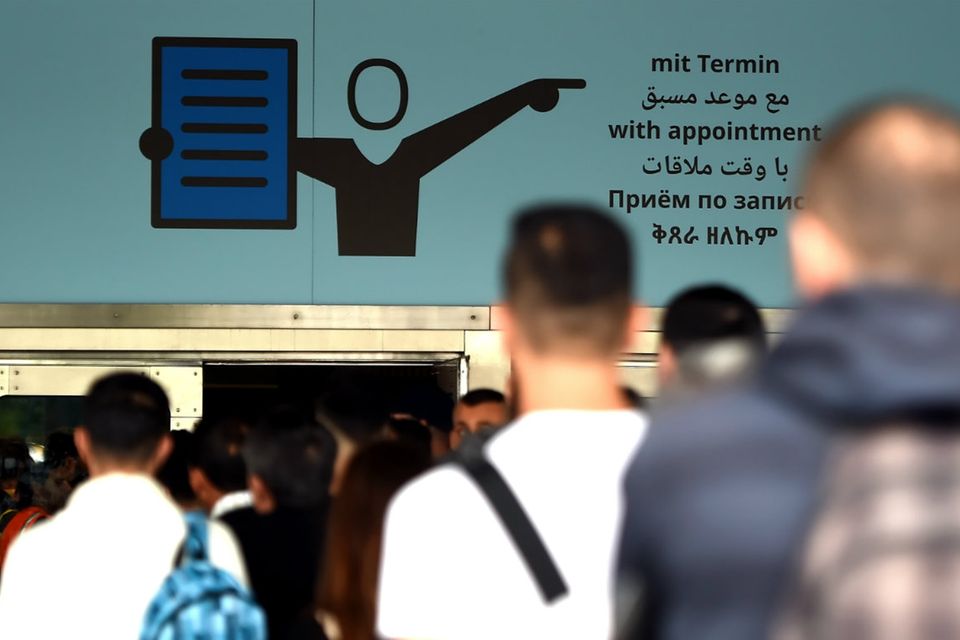

Deutschland ist ein Hort des Wohlstands, ein sogenanntes „Auenland“. Und jenseits dieses Auenlandes lauern viele diffuse Gefahren: die Digitalisierung, Globalisierung, der Brexit und der Zerfall Europas. Diese diffusen Krisen werden ausgelagert in so einer Art „Grauenland“. Durch die Flüchtlingskrise ist ein Stück weit das Grauenland ins Auenland eingedrungen und das hat viele Menschen verunsichert. Es führte aber auch dazu, dass die diffusen Gefahren, einmal ein Gesicht bekommen haben. Die Probleme waren wieder fassbar und man konnte Mauern errichten, Obergrenzen definieren und Abschiebelager bauen.

Durch die Flüchtlingskrise ist eine Gemengelage entstanden, in der die Deutschen sich fragten, wen liebt Mutter Merkel eigentlich? Die fremden Kinder oder die eigenen Kinder?

Stephan Grünewald

Inwiefern spielt denn Fremdenfeindlichkeit und Rassismus in diesen Ängsten eine Rolle?

Die Menschen haben eher Angst vor dem Fremden an sich. Das Fremde muss keine menschliche Gestalt haben. Gerade, weil es uns so gut geht, haben wir Angst, dass wir den Wohlstand verlieren. Durch die Flüchtlingskrise ist eine Gemengelage entstanden, in der die Deutschen sich fragten, „Wen liebt Mutter Merkel eigentlich? Die fremden Kinder oder die eigenen Kinder?“ In dieser sogenannten Geschwisterrivalität haben die nicht wertgeschätzten Kinder das Gefühl gehabt, dass der Syrer mehr als der Sachse gelte.

Sie sagen, dass in den letzten Jahren ein gesellschaftliches Wir-Gefühl höchstens während der Fußballwelt- oder Europameisterschaft entstanden ist. Abgesehen vom Fußball: Wann hat sich Deutschland sich das letzte Mal als eine Gemeinschaft gefühlt?

Ein Land hält zusammen, wenn es gemeinsame Ängste und Visionen entwickelt. Deutschland hatte in der Vergangenheit Visionen, zum Beispiel den Wiederaufbau nach dem Krieg, die Wiederintegration Deutschlands in die Völkergemeinschaft und die Schaffung einer liberaleren Gesellschaft. Mit dem Fall der Mauer und dem Ende des Ost-West-Konflikts sind die großen Visionen verloren gegangen und auch die großen gemeinschaftsstiftenden Ängste.

Die Menschen fallen aus der digitalen Allmacht in die analoge Ohnmacht und das erzeugt Wut

Stephan Grünewald

2013 schrieben Sie, dass Deutschland erschöpft ist, 2019 ist es aufgewühlt. Wie werden sich die Deutschen in den nächsten Jahren fühlen?

Die Prognose, die ich gebe, hängt mit der aktuellen Entwicklung der Digitalisierung in unserem Alltagsleben zusammen. Das Smartphone ist ein neues potentes Körperteil geworden, sozusagen ein Zepter der Macht. Dieses Machtzepter verschiebt aber die Erwartungen, die wir an das Leben haben. Wir haben das Gefühl, dass wir alles per Fingerwisch erledigen können: Transaktionen tätigen, Partner ertindern oder das Weltwissen ergooglen. Das bricht sich aber mit einem Alltag, der immer noch widersprüchlich, kleinschrittig und mühsam ist. Aber das wird nicht mehr als gegeben hingenommen, sondern als kränkend. Die Menschen fallen dann aus der digitalen Allmacht in die analoge Ohnmacht und das erzeugt Wut.

Wie sollen wir mit dieser analogen Ohnmacht umgehen?

Die Gefahr ist groß, dass unser Egoismus und Wunsch nach schnellen und radikalen Lösungen auf einen neuen Fundamentalismus zu steuert, der kurzfristig berauschend, langfristig zerstörerisch ist. Statt auf einen Politiker oder gar Führer zu bauen, der im Handstreich die Zukunft für uns richtet, brauchen wir die Mitverantwortung jedes Einzelnen. Ich plädiere in meinem Buch für eine neue Streitkultur, die in Deutschland durch zwölf Jahre Merkel-Regierung verloren gegangen ist. Der Streit schafft Orientierung, da er Positionen klärt, aber er hat auch eine versöhnende Kraft, da er zum Perspektivwechsel aufruft. Zudem appelliere ich in Leben ohne Perfektionsansprüche. Perfektion ist ein Popanz, der uns in die Erschöpfung treibt. Wenn wir akzeptieren, dass wir auch im 21. Jahrhundert nicht allmächtig ist, sondern nur behinderte Kunstwerke, dann wird das Leben sinnerfüllter und vor aller Dingen sinnlicher.