Sie läuft wieder: Deutschlands liebste Debatte über den Ausstieg (aus dem Ausstieg) aus der Atomkraft. Politiker von Union und FDP wollen zurück zur Kernkraft, SPD und Grüne wollen davon nichts wissen. Außerhalb Deutschlands wird weitaus weniger hitzig über Atomenergie diskutiert – und in keinem anderen EU-Land endete sie mit dem Ausstieg. Allein Schweden stand mal kurz davor, nun wird aber doch wieder kräftig investiert. Auch die Bevölkerung denkt anders heute anders über die einst verteufelte Energieform.

Warum kocht die Atomdebatte jetzt wieder hoch?

Im Rahmen der Weltklimakonferenz COP28, die aktuell in Dubai stattfindet, haben fast alle großen Industriestaaten eine gemeinsame „Erklärung zur Verdreifachung der Atomenergie“ veröffentlicht. Um die Netto-Null-Ziele für 2050 zu erreichen, müssten sich die weltweiten Kapazitäten für Kernenergie bis zu diesem Jahr verdreifacht haben, heißt es. Dabei berufen sich die Nationen auf Analysen der Atomenergieagentur der OECD und der Lobbyorganisation World Nuclear Association. In der Erklärung betonen sie, dass Atomenergie eine „Schlüsselrolle beim Erreichen der globalen Netto-Null-Treibhausgasemissionen“ spiele. Umgekehrt erschwere eine Reduktion der Atomenergie sogar, die Netto-Null-Ziele zu erreichen. Deswegen seien Forschung an neuen Nukleartechnologien und Unterstützung dafür auf hoher politischer Ebene notwendig.

Unterzeichnet haben insgesamt 22 Nationen, darunter Kanada, die USA, Japan, die Vereinigten Arabischen Emirate und viele europäische Staaten: Großbritannien, Polen, die Niederlande, Schweden, Finnland und Frankreich. In den meisten davon ist Atomenergie schon jetzt ein wichtiger Bestandteil des Energiemix. In den USA liegt der Anteil bei fast 20 Prozent, in Großbritannien und Kanada bei rund 15 Prozent und in Frankreich seit Jahren sogar zwischen 60 und 70 Prozent. Hierzulande hat Atomenergie 2022 noch sechs Prozent am Strommix ausgemacht. Mittlerweile ist Deutschland aber vollständig aus der Kernkraft ausgestiegen, in diesem Frühjahr ging das letzte Atomkraftwerk vom Netz. Entsprechend gehört Deutschland nicht zu den Unterzeichnern der Erklärung.

Debattiert wird darüber hier nun trotzdem wieder, wie schon so oft in den vergangenen Jahren – und das, obwohl der Ausstieg bereits 2011, nach der Atomkatastrophe im japanischen Fukushima, beschlossene Sache war. In Zeiten geopolitischer Instabilität, gerade infolge des Ukrainekriegs, und neuer Technologien zeichnet sich jedoch immer mehr ab: Die großen Nationen der Welt sind sich einig, die Nuklearindustrie boomt, nur Deutschland bleibt außen vor.

Wie sieht die innenpolitische Debatte aus?

Teile von Union und FDP fordern aktuell den Wiedereinstieg in die Kernkraft. Die Energiewende unter den Umständen der aktuellen Haushaltskrise umzusetzen, sei ohne Atomkraft nicht zuverlässig möglich. Doch auch schon vor der Haushaltskrise kamen aus den zwei Parteien Forderungen, den beschlossenen Ausstieg herauszuzögern. Die FDP war es auch, die die Laufzeitverlängerung bis April dieses Jahres durchgesetzt hatte.

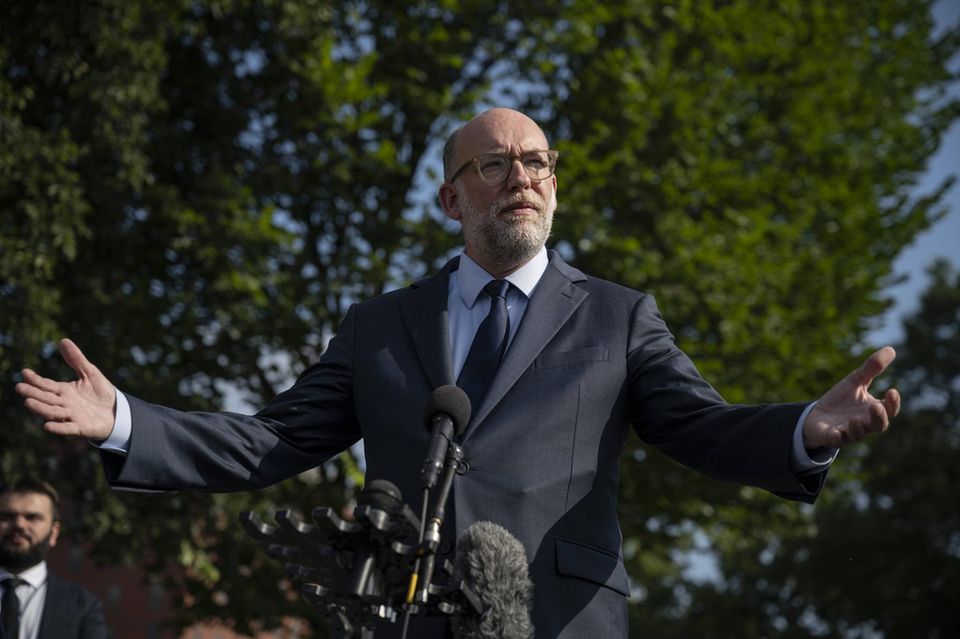

Nun äußerten sich in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ gleich mehrere führende Politiker der beiden Parteien. CSU-Chef Markus Söder hält es für nötig, die in Deutschland vorhandenen Reaktoren „umgehend“ zu reaktivieren, Jens Spahn (CDU) kreidet der Ampel die Abschaltung der letzten deutschen Meiler „mitten in der Energiekrise“ als „schweren Fehler“ an. Wie bekannt ist, waren es aber CDU-Kanzlerin Angela Merkel und ihre Regierung, die den Ausstieg damals durchgesetzt hatten. „Diese Kraftwerke müssen so schnell wie möglich wieder ans Netz“, sagte Spahn nun und plädierte außerdem dafür, Atomkraftwerke der neuesten Generation zu bauen, sobald sie entwickelt seien und sich auch an dieser Entwicklung zu beteiligen.

Auch ein wichtiger Politiker der FDP regte eine Wende in der Energiepolitik an. Der Fraktionsvorsitzende der Partei im Bundestag, Christian Dürr, sagte zum Beispiel, Deutschland „sollte die Kernenergie nicht abschreiben“. Wenn das Land es damit ernst meine, sollte man neuartige Reaktorkonzepte beachten.

Von den anderen Regierungsparteien SPD und Grüne gibt es bisher keine Äußerungen. Bernhard Herrmann von den Grünen, Mitglied im Ausschuss für Klimaschutz und Energie, sagte aber noch im November bei einer Rede im Bundestag, „ein Wiedereinstieg in die Atomenergie wäre ein fataler Fehler“. Er führte als Argumente vor allem die ungeklärte Atommüll-Frage an, das Risiko einer atomaren Katastrophe und dass ein Wiedereinsteig finanziell unattraktiv sei.

Als die Debatte im September aufflammte, machte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bereits deutlich, wie er dazu steht: „Das Thema Kernkraft ist in Deutschland ein totes Pferd“, sagte er im „Deutschlandfunk“.

Welche neuen Technologien gibt es?

Die Argumente der Atomdebatte sind eigentlich bekannt, doch die Weiterentwicklung der Forschung und neuer Reaktoren wirft wieder neue Fragen auf. Einer der neuesten Hypes in der Nuklearindustrie sind Small Modular Reactors, kurz SMR, sogenannte Kleinreaktoren. Befürworter argumentieren vor allem mit den verhältnismäßig niedrigen Kosten, weil Teile dafür am Band gefertigt werden können, und mit angeblich weniger schlimmen Folgen, sollte es zu einem Unfall kommen.

Für die US-Regierung sind die Mini-AKWs ein Teil der Lösung, wenn es um die Bekämpfung des Klimawandels geht. Das amerikanische Energieministerium subventioniert sie im Rahmen des „Inflation Reduction Acts“, mehrere Hersteller treiben die Entwicklung voran, ein Design wurde bereits zertifiziert. „SMRs sind kein abstraktes Konzept mehr“, sagte die stellvertretende Ministerin für Kernenergie, Kathryn Huff. „Sie sind real und einsatzbereit. Das ist Innovation vom Feinsten und wir fangen hier in den USA gerade erst an!“

Allerdings sind die Baukosten eines Modellprojekts in Idaho zuletzt von gut 5 Mrd. US-Dollar auf über 9 Mrd. Dollar gestiegen. Dazu wird mit höheren Strompreisen für Verbraucherinnen und Verbraucher gerechnet.

Auch Großprojekte in Frankreich und China sorgen in der Nuklearbranche derzeit für Euphorie. Auf der Branchenmesse World Nuclear Exhibition, die kürzlich in der Nähe von Paris stattfand, wurden weitere innovative Systeme vorgestellt: zur Reaktorkühlung, zur Erdbebensicherung und Roboter zur Dekontaminierung. Inwiefern neue Kraftwerke durch solche Technologien sicherer sind oder weniger Atommüll hinterlassen, ist aber nicht ganz klar. Und zur Wahrheit gehört auch, dass das Geld für neue Atomprojekte meist von den Regierungen kommt. Private Investoren sind eher noch zurückhaltend, anders als beispielsweise bei erneuerbaren Energien.

Könnten Deutschlands AKW wieder in Betrieb gehen?

Seit dem 16. April 2023 ist in Deutschland kein Atomkraftwerk mehr am Netz. Für alle 37 Anlagen ist ein sogenannter Stilllegungsantrag gestellt. Stand Herbst gab es in Deutschland nur noch vier Kernkraftwerke, deren Stilllegung noch nicht begonnen hatte. Schon damals sagte EnBW-Kernkraftchef Jörg Michels zu einer möglichen Wiederinbetriebnahme: „Das Thema hat sich de facto erledigt.“

Die Gründe: Die AKW haben ihre Betriebsgenehmigungen verloren, sie befinden sich größtenteils schon im Rückbau, das Personal ist deutlich reduziert. Drei Atommeiler von Eon, Isar 2 in Bayern und zwei Anlagen in Norddeutschland, haben zwar noch keine Abbaugenehmigung – ihr Weiterbetrieb ist aber fragwürdig. Der Rückbau wird vorbereitet, niemand erwartet eine Planänderung.

Außerdem: Kernkraftwerke versorgen am besten ihre Standortregion mit Energie. Doch vor allem im Norden gibt es ein Überangebot an Strom aus Erneuerbaren. Die großen Verbraucherzentren liegen im Süden. So käme am ehesten Isar 2 für einen Weiterbetrieb infrage. Dort erwartet man den Bescheid zum Rückbau zum Jahreswechsel.