Der Himmel so blau, die Luft so klar. Der Corona-Lockdown scheint in vielen deutschen Städten die Luft gesäubert zu haben, so rein wie lange nicht mehr. Gefühlt sind die Schadstoffe gesunken. Doch die Rechnung „weniger Verkehr gleich reinere Luft“ ist so einfach nicht: Real wurde an vielen Messstellen parallel zu niedrigen Verkehrsströmen zwar weniger Stickstoffoxid gemessen. Aber die Konzentration in der Luft hängt auch noch von anderen Faktoren ab.

„Wir wissen, dass der Corona-Effekt da ist“, sagt Ute Dauert vom Umweltbundesamt (UBA). Nur lasse er sich noch nicht genau eingrenzen. So hätten Hessen, Nordrhein-Westfalen, das Saarland und andere Bundesländer festgestellt, dass die Konzentration von Stickstoffdioxid (NO2) nach dem Lockdown im März zwischen 20 und 30 Prozent gesunken sei – im Vergleich zum Zustand vor den Ausgangsbeschränkungen. Es gebe lokal und regional jedoch sehr unterschiedliche Ausprägungen, die von den Landesumweltämtern nun genauer analysiert werden.

Dass es kein einheitliches Bild gibt, liegt auch daran, dass für die Messwerte am Boden neben dem Verkehr auch das jeweilige Wetter entscheidend ist. Bei Wind werden die Schadstoffe schneller verteilt und die Messwerte sinken. Umgekehrt reichern die Schadstoffe sich an, wenn die Luft kaum ausgetauscht wird.

Die Messdaten unterliegen daher großen Schwankungen, erläutert das UBA. Tatsächlich zeigen einige Messstationen trotz einer deutlichen Abnahme im Straßenverkehr keine geringere Belastung durch NO2 – wie etwa in Stuttgart am Neckartor, einer der bekanntesten Messstationen in Deutschland. Von anderen Stationen in München, Köln, Hamburg aber auch in Stuttgart, wurden gleichwohl seit dem Lockdown geringere Schadstoffwerte gemeldet.

Abnahme von 40 Prozent in Hessen

So bestätigte das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) im April deutlich niedrigere Werte des schädlichen Stickstoffdioxids als in der ersten Märzhälfte. Wohl habe ein Wetterumschwung saubere Luft mit hohen Windgeschwindigkeiten aus polaren Regionen herantransportiert. Doch ergab ein Herausrechnen des meteorologischen Effekts „an den verkehrsbezogenen Standorten im Mittel eine Abnahme der Stickstoffdioxid-Konzentration von etwa 40 Prozent“ – was allein allein auf das geringere Verkehrsaufkommen zurückzuführen sei.

Auch in München war zu Beginn des Lockdowns ein sehr deutlicher Rückgang zu beobachten, die Konzentrationen stiegen bis Mitte April aber wieder an. „Nach einem kurzen Moment des ersten Schocks nutzen die Leute immer noch ihr Auto und einige Leute sind vielleicht sogar auf das Auto umgestiegen, um öffentlichen Verkehrsmitteln auszuweichen“, sagt Birgit Fullerton vom Datenanalysehaus Hawadawa, das sich auf Messungen der Luftqualität in Städten spezialisiert hat.

Am viel befahrenen Stachus und der Landshuter Allee ergaben dessen Datenanalysen – unter Berücksichtigung von Wetterparametern – eine erhebliche Verringerung der täglichen NO2-Konzentrationen in Zusammenhang mit dem Lockdown: Für Standorte im Stadtzentrum mit hohem Verkehrsaufkommen bis auf etwa 55 Prozent der sonst zu erwartenden Konzentrationen und bis auf etwa 70 Prozent an Standorten außerhalb des Zentrums.

Gleichwohl geben Experten zu Bedenken, dass es einen längeren Zeitraum von mehreren Monaten brauche – vor, während und nach der Corona-Krise –, um den Einfluss der Wetterschwankungen aus gemessenen Luftgüte-Messdaten statistisch gesichert herauszurechnen und quantifizieren zu können.

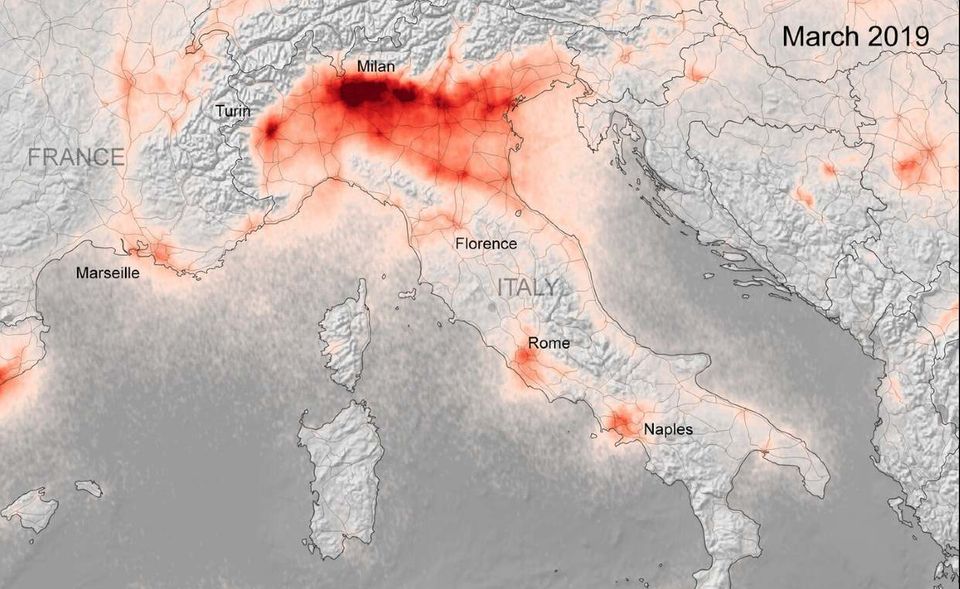

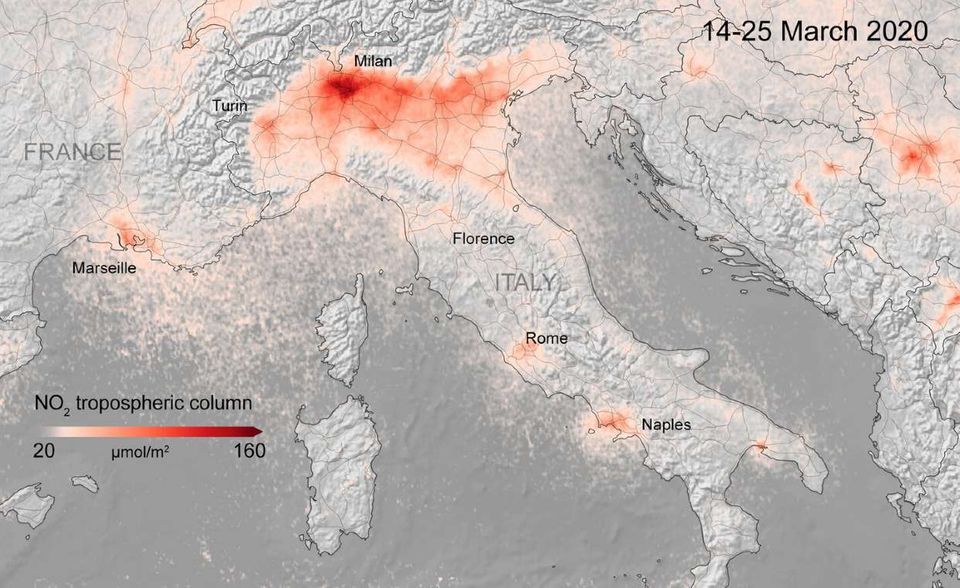

Satellitenaufnahmen zeigen weniger Schadstoffe

Auch aus 850 Kilometer Höhe zeigen Satellitenbilder, dass im April über deutschen Ballungsräumen wie dem Ruhrgebiet kaum noch große Schadstoffwolken schwebten. Noch deutlicher zeigte sich der Unterschied über Metropolen im südlichen Europa, wo die Europäische Raumfahrtagentur (ESA) einen Rückgang von 65 Prozent beobachtete.

Über Regionen mit Lockdown-Beschränkungen sei die NO2-Belastung um durchschnittlich rund 50 Prozent gesunken“, sagt Josef Aschbacker, ESA-Direktor für Erdobservierung. „Drei Monate Lockdown sind gut für die Luft, aber sie haben leider keinen Einfluss auf den Klimawandel“, schränkt er ein. Hier sei der kranke Planet vergleichbar mit einem Raucher, der einige Monate eine Pause einlege. Auf den Gesamtzustand habe das keinen Einfluss.

Während Wissenschaftler der Universität Bremen auf einen Corona-Effekt schließen, indem sie Satellitenaufnahmen mit Werten aus dem vergangenen Jahr verglichen, winkt Meteorologin Dauert vom UBA hier ab: Solche Vergleiche können irreführend sein.

Von Januar bis Dezember 2019 habe sich nämlich an Deutschlands Messstationen schon ein rückläufiger Trend gezeigt. Diesen Rückgang müsse man berücksichtigen. Satellitenbilder seien auch nur ein Indiz, eine Momentaufnahme der gesamten Luftsäule, die nur bedingt Rückschlüsse auf die tatsächliche Schadstoffbelastung am Boden zulasse.

Deshalb sind aus Sicht des UBA noch weitere Analysen erforderlich. Erst Ende des Jahres 2020 werde sich zeigen, ob der Corona-Effekt möglicherweise dazu beitrage, die Schadstoffgrenzwerte auf deutschen Straßen einzuhalten – oder ob er nicht im Gegenteil schnell verpufft: Immer mehr Pendler steigen offenbar aus Furcht vor einer Ansteckung mit Covid-19 von öffentlichen Verkehrsmitteln auf den privaten PKW um.

Kennen Sie schon unseren Newsletter „Die Woche“ ? Jeden Freitag in ihrem Postfach – wenn Sie wollen. Hier können Sie sich anmelden