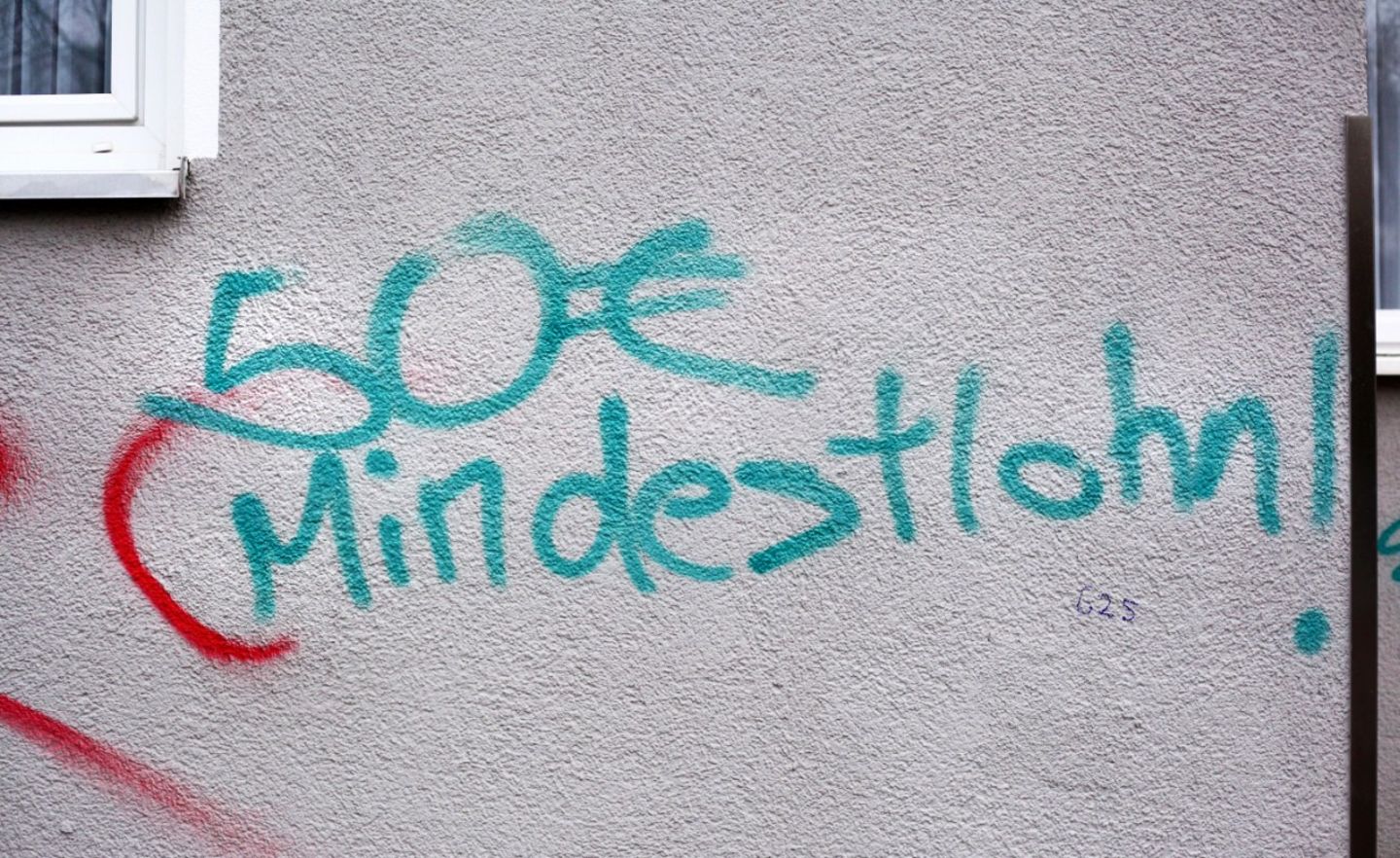

Der Mindestlohn soll steigen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert: Zwölf Euro pro Stunde sollen es mindestens sein. Die Parteispitzen von SPD und Grünen stimmen ein. Die Linkspartei fordert sogar 13 Euro pro Stunde. Man könnte ihre Forderungen als Populismus abtun. Höhere Löhne kommen immer gut an. Doch hinter der Forderung steckt mehr. Der höhere Mindestlohn soll in den Augen der Befürworter Armut verhindern.

Tatsächlich werden deutsche Arbeitnehmer am unteren Ende der Lohnskala verhältnismäßig schlecht bezahlt. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern war der Mindestlohn 2018 im prosperierenden Deutschland mit 46 Prozent des mittleren Stundenlohns (Medianlohns) vergleichsweise niedrig. In Großbritannien bekam man mindestens 54, in Frankreich gar 62 Prozent des mittleren Lohns. Eine gängige Definition der Armutsgrenze sind 60 Prozent des Medianeinkommens. Warum sollte der Mindestlohn dann in Deutschland nicht 12 oder 13 Euro betragen statt 9,35 Euro? Statt noch mehr Geld durch die Sozialsysteme umzuverteilen, könnten die Arbeitgeber schlicht höhere Löhne zahlen. Ließe sich nicht so Armut verhindern?

Kritiker werden jetzt einwerfen: Natürlich nicht, weil ein so viel höherer Mindestlohn Arbeitsplätze koste. Im internationalen Arbeitsplatzvergleich stehe Deutschland auch dank der flexibleren Löhne mit einer Arbeitslosenquote von 3,1 Prozent fantastisch da.

Die neoklassische Lehrbuchökonomie bestätigt die Kritiker in ihren Sorgen. Im perfekten Wettbewerb bekommen Arbeitnehmer genau so viel gezahlt, wie ihre Produktivität wert ist. Muss das Unternehmen mehr zahlen, muss es die Mehrkosten also von seinen Kunden eintreiben. Je teurer die Produkte für Kunden werden, desto eher verzichten sie darauf. Die Konsequenz: Das Unternehmen muss die Arbeitnehmer ersetzen, will es weiter Gewinne erwirtschaften – in der Industrieproduktion zum Beispiel durch Maschinen. Statt Armut zu verhindern, würde ein zu hoher Mindestlohn die Menschen in die Arbeitslosigkeit treiben. Das kann nicht das Ziel sein.

Weniger Minijobber

Doch so einfach ist es nicht. Der Wettbewerb ist nicht perfekt. Die Arbeitgeber können schlicht mehr Marktmacht haben und die Löhne drücken, lautet die Gegentheorie anderer Arbeitsmarktökonomen zum perfekten Wettbewerb. Dann lohnt es sich für Unternehmen auch nach einer politisch erzwungenen Lohnerhöhung noch, ihre Arbeitnehmer zu beschäftigen. Sie müssten nur auf Profite verzichten. So erklären sich auch Studienergebnisse, hauptsächlich aus den USA, die keinen Beschäftigungsverluste durch höhere Mindestlöhne feststellen können.

Und war es nicht auch in Deutschland so? Bevor 2015 der Mindestlohn von 8,50 Euro eingeführt wurde, überboten sich Wirtschaftsforscher mit Hiobsbotschaften. Vier Millionen Arbeitnehmer verdienten damals weniger als 8,50 Euro pro Stunde. Eine damals viel zitierte Studie der Ökonomen Andreas Knabe, Ronnie Schöb und Marcel Thum sagte vorher, dass 900.000 Jobs durch die Mindestlohneinführung gefährdet seien.

Doch 2015 kam es ganz anders. Die Anzahl regulärer Jobs stieg um 1,3 Millionen. Nur die Anzahl geringfügig Beschäftigter (meist Mini-Jobber, die weniger 450 Euro pro Monat verdienen), sank um circa 200.000. Einige von ihnen fanden eventuell sogar reguläre Arbeitsplätze. Und selbstverständlich stiegen auch die Löhne. So wirkt es zumindest beim ersten Blick auf die Arbeitsmarktzahlen.

Doch auch wenn der Mindestlohn die Stundenlöhne per Definition erhöht – er ist kein Garant für höhere Einkommen. Denn Stundenlohnsteigerungen sind nicht gleich Monatslohnsteigerungen, die für die Beschäftigten das entscheidende Kriterium sind.

Im Mindestlohnbereich, also bei Beschäftigten, die vor Mindestlohneinführung weniger als 8,50 Euro pro Stunde verdienten und solchen, die ab 2015 (als der Mindestlohn 8,50 Euro pro Stunde betrug) bis zu 8,54 Euro pro Stunde verdienten, nahm der Stundenlohn zwischen 2014 und 2016 zwar um 14 Prozent zu, der Monatslohn stieg aber nur um vier Prozent.

Arbeitgeber reduzierten die Arbeitszeiten

Die Erklärung findet sich in Berichten der Mindestlohnkommission: Beschäftigte im Mindestlohnbereich arbeiteten nach dessen Einführung in vielen Fällen weniger als zuvor. Statt den Angestellten höhere Monatslöhne zu zahlen, reduzierten die Arbeitgeber also schlicht deren Arbeitszeiten.

Ein weiterer Grund, aus dem die Unternehmen wenig Arbeitnehmer entließen, war wahrscheinlich die gute Wirtschaftslage. Ökonomen wie Michael Hüther vom Institut der deutschen Wirtschaft führen das Wirtschaftswachstum als Erklärung an. Als der Mindestlohn in Deutschland eingeführt wurde, boomte die Wirtschaft. Unternehmen konnte so die Lohnsteigerungen verkraften, sagte er im November auf einer Veranstaltung der Mindestlohnkommission in Berlin.

Zahlreiche Ökonomen, die die Effekte der Mindestlohneinführung 2015 unabhängig von der Konjunktur auf die Beschäftigung identifizieren wollten, verglichen die Entwicklung der Beschäftigung einer Gruppe, die vom Mindestlohn betroffen war, mit der einer Kontrollgruppe, die nicht oder wenig vom Mindestlohn betroffen war. Eine Studie kommt zu dem Ergebnis, dass es durch die Einführung des Mindestlohns circa 140.000 Stellen weniger gab, häufig Mini-Jobs. Der Mindestlohn hat also nicht zu wesentlich weniger Arbeitsplätzen geführt, sagt auch Alexandra Fedorets vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), die an der Studie mitwirkte. Die zusätzlichen Stellen seit 2014 seien aber eher trotz als wegen des Mindestlohns entstanden. Werde der zu hoch angesetzt, könne er auch die Entstehung neuer Arbeitsplätze verhindern.

Für eine kürzlich veröffentlichte Studie befragte das ifo-Institut Personalleiter, wie sich die Erhöhung des Mindestlohns zum 1. Januar 2019 von 8,84 auf 9,19 Euro ausgewirkt habe. Das Ergebnis: Es gab kaum negative Wirkungen auf die Beschäftigtenzahlen. 44 Prozent der Befragten sagten, ihr Unternehmen habe mit Preissteigerungen reagiert. 30 Prozent berichteten, die Arbeitszeit ihrer Beschäftigten gekürzt zu haben.

Gegen Armut hilft der Mindestlohn nicht

Was bedeutet das nun für eine Erhöhung des Mindestlohns von aktuell 9,19 Euro auf 12 Euro? Reagierten die Arbeitgeber wie in der Vergangenheit, würden sie die Arbeitszeiten ihrer Mitarbeiter wohl weiter senken. Höhere Monatslöhne wären dann nicht das Ergebnis der Mindestlohnerhöhung. Und wenn die Mindestlöhne, wie Studien zeigen, auch nur zu geringfügig weniger Jobs führten, so müssten Arbeitgeber in einer Rezession, bei der die Zahl der Arbeitsplätze ohnehin sinkt, wegen der höheren Lohnkosten mehr Arbeitnehmern kündigen als bei einem geringeren Mindestlohn.

Daher ist klar: Wer als Politiker Armut bekämpfen will, kommt wohl nicht um Staatsausgaben herum – finanziert über unbeliebte Steuerabgaben. Eine größere Umverteilung, bessere Bildung oder zum Beispiel Betreuungsangebote, die Eltern entlasten haben das Potenzial Armut zu verhindern. Allein auf die Arbeitgeber können sich Politiker aber nicht verlassen.

Ein höherer Mindestlohn bleibt also gut gemeint und führt – wenn er wie bisher in Maßen erhöht wird – nicht zu einem nennenswerten Rückgang der Beschäftigung. Dass er auf breiter Front dazu beiträgt, dass arme Menschen in Deutschland am Ende des Monats mehr Geld auf dem Konto haben, lässt sich aber nicht belegen.