Simon Kuper ist Kolumnist bei der Financial Times.

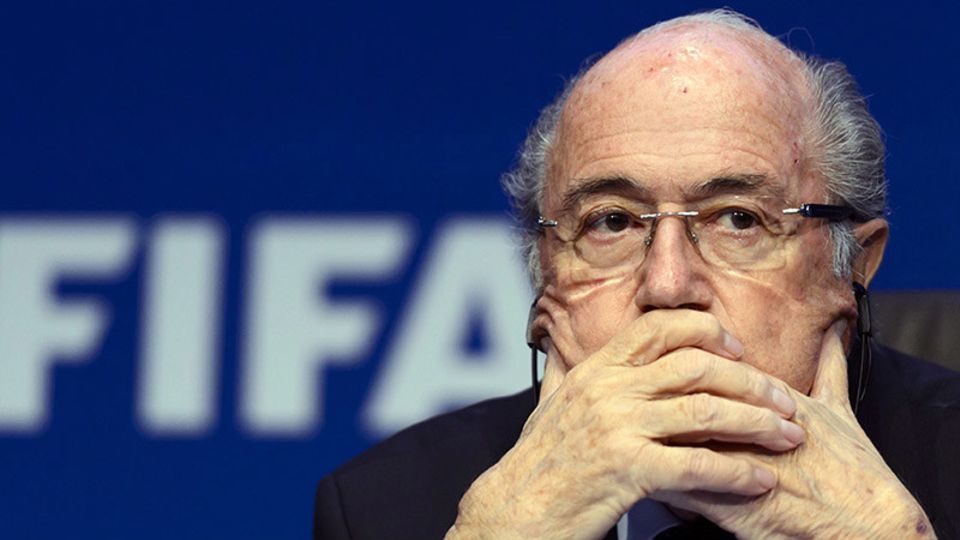

Wie Kubas Fidel Castro besitzt auch Sepp Blatter gewisse Zauberkräfte: Nicht um Dinge in die Hand zu nehmen, sondern schlicht um im Sattel zu bleiben.

Wie Josef Stalin in der Kommunistischen Partei hat auch der wenig charismatischer Schweizer seine Machtposition im Weltfußballverband Fifa als Bürokrat ausgebaut, ehe er 1998 die Spitze übernahm.

Und wie Saddam Hussein wurde Blatter nun durch einen Feldzug der USA aus seinem Amt getrieben.

Wie alle anderen Herrscher hinterlässt er kein nennenswertes Vermächtnis. Zum Zeitpunkt seines Abschieds am Dienstag steht die Fifa im Mittelpunkt eines Skandals. Und der Abschied Blatters wird nicht reichen, die Fifa zu heilen, genauso wie der Sturz Saddam Husseins auch nicht die Krise im Irak dauerhaft gelöst hat.

Fernsehen popularisierte den Fußball

Blatter reklamiert für sich, dass er den Fußball global weiterentwickelt habe. Dieser Anspruch ist falsch. Tatsächlich fiel seine Regentschaft zwar mit einem starken Umsatzanstieg und einem wachsenden Interesse an Fußball in Regionen zusammen, die sich zuvor kaum dafür interessiert haben. Aber das liegt nicht an der dürftigen Entwicklungsarbeit der Fifa – etwa den skurrilen „Allwetterplätzen“, die stets mit dröhnenden Fanfaren von einem mit einem Erste-Klasse-Ticket eingeflogenen Offiziellen eingeweiht wurden. Sondern schlicht am Fernsehen.

Ab den späten 80er-Jahren haben die privaten Fernsehsender die Magie des Fußballs entdeckt. Zum ersten Mal gab es in vielen Ländern Liveübertragungen normaler Ligaspiele. Fußball klappte so gut im Fernsehen, dass viele Zuschauer bereit waren, gesondert für Fußballabos zu bezahlen. Die Globalisierung hat Fußball dann über Ländergrenzen hinweg populär gemacht.

Blatters Rücktrittserklärung

Daher ist es auch kein Wunder, dass noch mehr Menschen den Fußball seit 1998 entdeckt haben, und dass die Umsätze der Fifa während der Regentschaft Blatters stark gestiegen sind. Der Fußballverband ist noch immer kein echtes Großunternehmen des „Big Business“, wie Blatter es noch vergangene Woche genannt hat. Die rund 5,7 Mrd. Dollar Umsatz im Vierjahreszeitraum bis zur letzten Weltmeisterschaft ist in etwa der gleiche Jahresumsatz, den die drei Vereinsmannschaften Manchester United, Real Madrid und der FC Barcelona im gleichen Zeitraum erzielt haben.

Blatter ist der Realität längst entrückt

Aber 5,7 Mrd. Dollar waren genug für die Fifa. Ein Großteil des Geldes floss den nationalen Verbänden zu, oft in Form von Schecks, die bei Kongressen persönlich an Verbandspräsidenten übergeben wurden. Ein Teil dieses Geldes mag tatsächlich den Fußball „entwickelt“ haben im Land der jeweiligen Verbandschefs. Ein Teil wird aber auch auf Offshore-Konten gelandet sein. Wie auch immer: 133 der 209 Verbandschefs waren bereit, letzten Freitag für Sepp Blatter zu stimmen.

Der Rest der Fifa-Umsätze floss in die Koffer in Zürich, wo Blatter damit tun konnte, was er wollte. Er zahlte sich selbst – und anderen Fifa-Bossen – hohe, nicht veröffentlichte Gehälter.

Sein Leben war längst der Realität entrückt. Jeder andere in der „globalen Fußball-Familie“ – mit der Blattter nie Fans oder Spieler, sondern stets andere Offizielle meinte – lebte auch Erster Klasse. Fast jeder, der Blatter in den 17 Jahren seiner Präsidentschaft traf, hofierte ihn.

Kein Wunder, dass er eine Sicht der Dinge entwickelte, dass ihn jeder unterstütze - außer den bösen britischen Medien und der bösen US-amerikanischen Justiz. Beides Länder, die einfach nicht akzeptieren konnten, dass sie Stimmen für die Ausrichtung der Weltmeisterschaften 2018 und 2022 verloren haben, wie Blatter dachte.

Er muss sich jetzt womöglich an ein etwas einfacheres Leben gewöhnen. Oder anschnallen für eine noch buckligere Fahrt. Vergangene Woche haben die USA neun Fifa-Offizielle und fünf Sportvermarkter angeklagt. Weitere Anklagen werden gewiss folgen. Die US-Strafverfolger werden den schon jetzt angeklagten Personen mit Sicherheit Deals anbieten: Liefere uns einen noch größeren Fisch – und wir kommen Dir entgegen. Der dickste Fisch von allen wäre natürlich: Blatter.

Fifa-Strukturen begünstigen Korruption

Die USA können sich unterdessen gratulieren. Die meisten westlichen Beobachter jubeln über die Verfolgung der Fifa-Offiziellen und die schweizerische Untersuchung des Vergabeverfahrens der Weltmeisterschaften nach Russland und Katar.

Die Weltmeisterschaft ist inzwischen das größte Medienereignis der Welt, zu groß, um den Ausrichter von 22 alten Männern wählen zu lassen, die niemandem Rechenschaft schuldig sind und von denen einige am meisten daran interessiert sind, wie sie ihr Privatkonto auffüllen. Sowohl Katar als auch Russland leugnen jedwedes Fehlverhalten.

Blatters Rücktritt ist nur ein erster Schritt. Die Fifa hat noch immer eine Struktur, die Korruption begünstigt. Jedes Land hat eine Stimme – Deutschland ebenso wie Amerikanisch-Samoa. Das animiert jeden Präsidenten, sich mit Gefälligkeiten die Stimmen gerade kleinerer Fußballverbände zu sichern.

Und mehr noch: wenn nur einige wenige Offizielle im Exekutivkomitee große Entscheidungen über große Ereignisse wie die Ausrichtung der Fußball-WM treffen, sind Bestechungsversuche unausweichlich.

Reform nach westlichen Geschäftsprinzipien

Roger Pielke Jr, ein Politikwissenschaftler der Universität Colorado, der die Geschehnisse rund um die Fifa eng verfolgt, sagt: „Solange es eine Stimme pro Verband gibt, gleicht das System dem eines Patronats. Eine Reform nach westlichen Geschäftsprinzipien ist unwahrscheinlich in diesem Szenario.“

Falls die nationalen Verbände eine Reform anstreben – und die Puten stimmen selten für Weihnachten ab – dann wäre eine überlegenswerte Struktur die der Anti-Doping-Agentur (Wada). Die Wada hat Sitze in ihrem Verwaltungsrat für Minister aus vielen Ländern – obwohl unvermeidlich auch der omnipräsente Sepp Blatter in diesem Rat sitzt.

Pielke schlägt vor, dass auch die Vereinten Nationen eine Rolle in einer reformierten Fifa spielen könnten. Aber viele Fifa-Insider ziehen selbst heute noch vor, lieber die alte Patronats-Organisation zu erhalten.

Selbst wenn die Fifa intern aufräumt, dürften Russland und Katar kaum von der Ausrichtung der Weltmeisterschaften 2018 und 2022 zurücktreten. Das könnte schließlich geopolitischen Krach zwischen dem Westen, dem Blatter-Verbündeten Wladimir Putin und Teilen der islamischen Welt auslösen.

Wenn es jedenfalls eine Sache gibt, die wir seit dem Sturz von Saddam Hussein gelernt haben, dann ist es das: Sich von einem Tyrannen zu befreien, ist nur ein erster Schritt. Oft enden die Dinge dann so, dass die Ablösung noch der schönste Moment einer traurigen Geschichte war.

Copyright The Financial Times Limited 2015