Bis 2014 gehörte Russland zu einem der Hoffnungsmärkte für die deutsche Modebranche und nahm zwischenzeitlich Rang sieben unter den wichtigsten Exportländern ein. Doch mit der Krim-Krise sank diese Bedeutung Jahr für Jahr. Aktuell dürfte es laut Angaben von GermanFashion Modeverband Deutschland e.V. der 13. Platz sein, Tendenz fallend. Ob daran die vermutlich steigenden Ausgaben für die Ausrüstung der Bundeswehr mit Uniformen und Schutzanzügen etwas ändern werden, als hausgemachte Sonderkonjunktur bei den Spezialtextilien, bleibt abzuwarten. Die Kopfschmerzen bei den Produzenten ziviler Bekleidung dürften dadurch kaum gelindert werden.

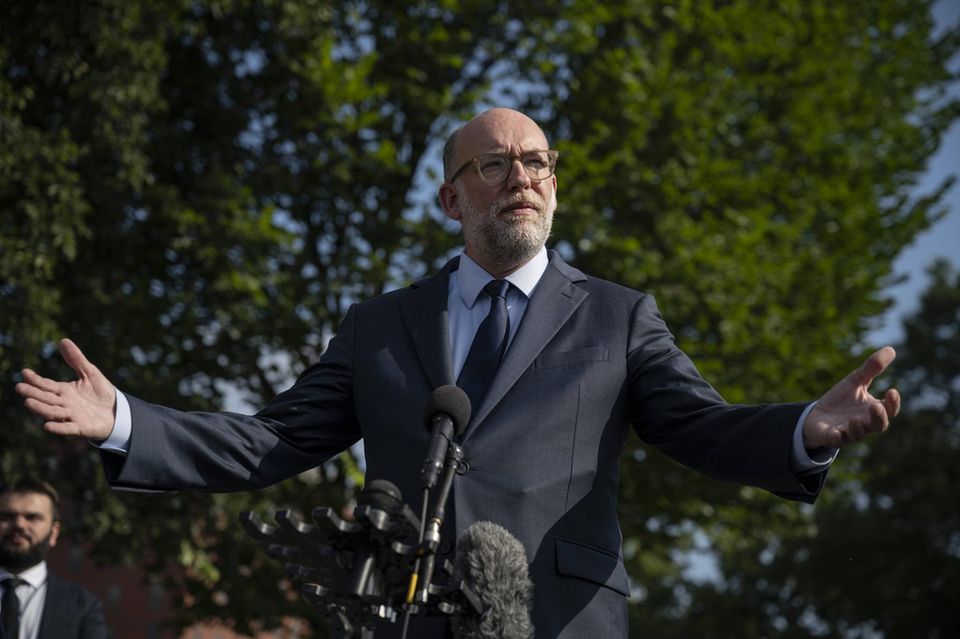

Wie sind Gegenwart und Zukunft des russischen und ukrainischen Modestandortes zu bewerten und einzuschätzen, gerade mit Hinblick auf deutsche Mittelständler, die dort früher ihre Bilanzen ein wenig aufbessern konnten? Das haben wir Jürgen Müller gefragt, der nicht nur mit seiner Personalberatung Suits Executive Search auf die Textilbranche spezialisiert hat, sondern als ehemaliger Chefredakteur des Fachmagazins „Textilwirtschaft“ ein kundiger Beobachter dieses Wirtschaftszweiges ist. Er ordnet nicht nur die Konsequenzen des aktuellen Kriegsgeschehens auf die ihm vertraute Branche ein, sondern findet auch für das sozial-mediale „Haltungsturnen“ vieler Unternehmen deutliche Worte.

Capital: Wie schätzen Sie die unmittelbaren Folgen des Konfliktes in der Ukraine für die Modebranche ein?

JÜRGEN MÜLLER: Für die deutsche Modeindustrie ist der russische Markt insgesamt nicht sehr bedeutend. 2021 haben wir Textilien für 380 Mio. Euro dorthin geliefert. [Anm. d. Red.: Das Gesamt-Exportvolumen deutscher Unternehmen im Bereich Textilien und Bekleidung liegt laut vorläufiger Zahlen von Statista bei 35,42 Mrd. Euro. Andere Quellen geben deutlich niedrigere Werte an.] Einzelne Unternehmen verzeichnen dort aber durchaus einen hohen, nicht selten zweistelligen Anteil ihrer Umsätze. Die trifft der Krieg extrem hart, noch dazu in einer durch die Coronapandemie ohnehin äußerst angespannten Geschäftslage.

Zudem betreibt die deutsche Industrie in der Ukraine auch Produktionsbetriebe, die nun alle still stehen. Und deutsche Einzelhandelsketten wie New Yorker oder Deichmann werden ihre dortigen Filialen wohl ebenfalls fürs Erste nicht aufmachen. Nicht vergessen sollte man schließlich die negativen Folgen auf die ohnehin bereits gestörten Logistikketten, von denen längst auch Marken betroffen sind, die eigentlich weder mit der Ukraine noch Russland etwas zu tun haben: Flüge werden umgeleitet, die Bahnverbindung von China nach Deutschland ist unterbrochen und es fehlen auf allen Transportwegen die vielen ukrainischen Lkw-Fahrer.

Was ist langfristig zu befürchten für die Modeproduzenten und den Einzelhandel?

Man muss wissen, dass die Bekleidungsindustrie starke Schwankungen im russischen Markt durchaus gewohnt ist, da ging es in der Vergangenheit immer wieder auf und ab. Da war es stets eine gute Idee, die Abhängigkeit nie zu groß werden zu lassen. Neben konjunkturellen Themen wie Energiepreisen und Währungsschwankungen wurde das Business vor Ort auch früher stark von der politischen Großwetterlage beeinflusst. Die ist jetzt – leider! – wie sie ist und man wird den Markt bis auf Weiteres abschreiben müssen.

Wie sehr werden die ausbleibenden Touristen eigentlich die Luxusboutiquen in Italien, Frankreich und der Schweiz treffen?

Deren Frequenz hat ja bereits in der Corona-Zeit deutlich abgenommen, das hat die Betreiber also ein wenig vorbereitet. In den beliebten Wintersport-Destinationen hört man aber in diesen Tagen weiterhin oft Unterhaltungen auf Russisch. Offenbar gelingt da die Anreise über Drittländer, für die noch keine Flugbeschränkungen existieren. Insgesamt wird diese Klientel aber definitiv rarer werden.

Derzeit äußert sich die Wirtschaft in sozialen Netzwerken gegen den Krieg, sichert den Ukrainern ihre Unterstützung zu, pocht auf einen Waffenstillstand. Nun will jede Haltung eines Unternehmens aber dauerhaft gegenfinanziert und strategisch untermauert werden, damit die Worte nicht leer bleiben. Ist das möglich?

Es stimmt schon: Wo gut und böse so eindeutig geklärt sind, fällt eine Positionierung zunächst leicht. Mit einem entsprechenden Beitrag auf Instagram oder in Linkedin lässt sich ganz leicht Applaus ernten. Schwieriger wird es, wenn konkrete Maßnahmen ergriffen werden müssen. Wobei auch das im Fall von Russland, einem für viele Marken nicht allzu wichtigen Markt, noch vergleichsweise einfach ist.

China? Das wäre eine deutlich härtere Probe, denn dort wird nicht nur im großen Stil Ware produziert, sondern – manchmal überlebenswichtiges – Wachstum generiert. Zugleich verletzt China, wie es aussieht, in Xinjiang massiv die Menschenrechte. Wer seine eigenen sozialen Selbstverpflichtungen also wirklich ernst nimmt, müsste auch die Zusammenarbeit mit China überdenken. Doch das wird aus den genannten Gründen eher nicht passieren.

Wie widerstandsfähig schätzen Sie die Modebranche ein, wird sie diese humanitäre und wirtschaftliche Katastrophe verkraften können?

Bislang zeigen sich Industrie und Einzelhandel erstaunlich resilient. Vielleicht weil der Markt seit rund 20 Jahren brutal unter Druck steht und dauerhaft mit hohen Überkapazitäten kämpft. Die Zahl der Insolvenzen war beispielsweise in den letzten beiden Jahren rückläufig. Das hängt sicher mit der staatlichen Unterstützung zusammen, die insgesamt trotz aller Kritik im Einzelfall großzügig ausgefallen ist. Abzuwarten bleibt hier jedoch, wie es Betrieben weiter ergeht, die durch Zahlungen für Kurzarbeit und ausgefallene Erlöse nur vorübergehend, „künstlich“, am Leben erhalten wurden.

Was sind für die Branchen spezifische Durchhaltefaktoren?

Die überwiegend mittelständische Struktur. Hinter vielen Textilunternehmen stehen Familien, die häufig über Generationen sehr gutes Geld verdient haben und mehr Geduld sowie emotionale Bindung zu ihrer Firma besitzen als Anteilseigner einer Aktiengesellschaft oder Finanzinvestoren. Allerdings geht die belastende Ausnahmesituation jetzt ins dritte Jahr und die Nerven liegen vielerorts blank. Und zwar schon vor dem Ausbruch des Krieges ...

Wie könnte sich die Branche langfristig besser für solche plötzlichen Notlagen aufstellen?

Das kann nur jedes Unternehmen individuell für sich regeln. Solide zu wirtschaften, ist sicherlich die Grundvoraussetzung. Viele Player sind außerdem gerade dabei, das sogenannte Nearshoring zu verstärken. Eine großangelegte Bekleidungsproduktion in Deutschland wird es nicht geben, vermutlich aber werden zunehmend Waren in der Nähe ihrer Absatzmärkte hergestellt. Das spart Zeit, Kosten für die Logistik und verringert die Abhängigkeit von anfälligen globalen Lieferketten.

Als Personalberater besetzen Sie Managementposten in der Mode. Brauchen die Bewerber in so dynamischen Zeiten ganz neue Qualifikationen, „skill sets“, die früher nicht nötig waren?

Die Pandemie und der Ukraine-Krieg sind externe Schocks, mit denen kaum ein Manager jemals konfrontiert wurde. Das hat viele an ihre Grenzen gebracht. Selbst Entscheider, die in ihrer Karriere mehr richtig als falsch gemacht haben, finden sich jetzt in existenziellen Situationen wieder. Sie müssen akzeptieren, dass selbst ein funktionierendes Geschäftsmodell keine Überlebensgarantie ist.

Die größte Herausforderung besteht meines Erachtens aber mittelfristig darin, den Strukturwandel der Branche zu schaffen. Zwei der wichtigsten Themen sind dabei die Nutzung digitaler Chancen und die nachhaltige Transformation. Dafür braucht es neues Know-how, das vielfach nur von außen kommen kann. Und es geht insgesamt um einen Wechsel der Mentalität: weg vom „Immer mehr“ und hin zum „Immer besser“.