Das ist der zweite Teil einer Artikelreihe, in der Financial-Times-Autor Peter Spiegel die entscheidende Tage der Eurokrise nachzeichnet. In Teil 1 ging es um die dramatischen Ereignisse beim G20-Gipfel im November 2011 in Cannes: Als Merkel um den Euro weinte

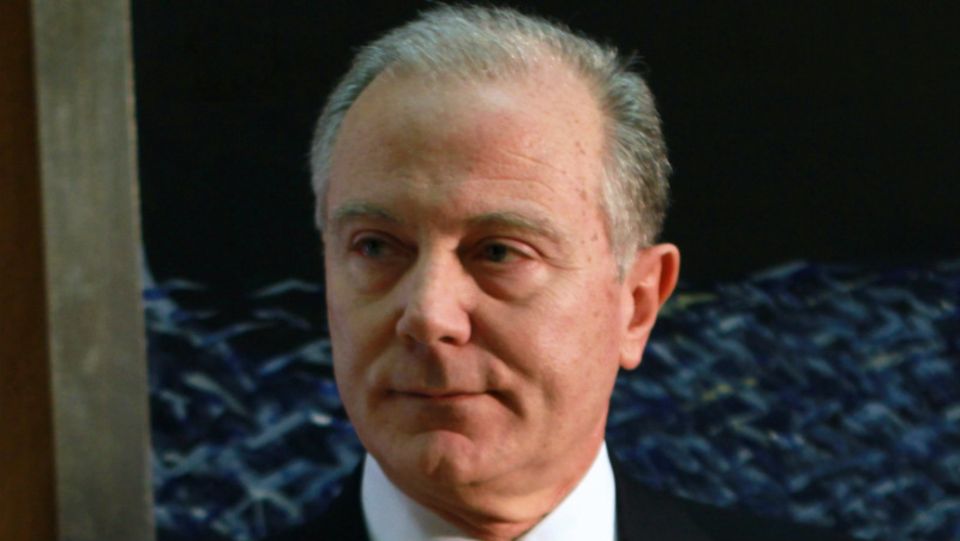

18 Uhr Treffen mit dem „Krisenkommando“. Das war seit Beginn der Krise ein fester Termin im Kalender von Giorgos Provopoulos, dem grauhaarigen griechischen Notenbankchef. An jedem Arbeitstag traf man sich und sprach über den Zustand der griechischen Banken. Was er am 15. Juni 2012 zu hören bekam, ließ den galanten Zentralbanker erblassen.

Es war der Freitag vor den Parlamentswahlen, dem zweiten Urnengang innerhalb von zwei Monaten, und das Land schien auf eine Panik zuzusteuern. An diesem Freitag hatten die Griechen mehr als 3 Mrd. Euro von ihren Konten abgehoben – das entsprach etwa 1,5 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung des Landes. Seit drei Jahren beobachtete man bei der Bank von Griechenland, dass die Bürger Geld abzogen, aber ein derartiges Ausmaß hatten sie noch nicht gesehen.

„Innerhalb weniger Tage hätte es zu einer ausgewachsenen Bankenkrise kommen können“, sagte Provopoulos in einem Interview. Sollte sich der Ansturm fortsetzen, würden Griechenland in ein, zwei Tagen die Banknoten ausgehen.

Fast niemand in der griechischen Politik wusste davon, aber eine kleine Gruppe aus Mitarbeitern der EU und des Internationalen Währungsfonds (IWF) arbeitete seit Monaten heimlich an Notfallmaßnahmen für den Fall, dass Griechenlands Banken kollabieren. Das Geheimpapier – „Plan Z“ – enthielt detaillierte Vorgaben, wie Griechenland nach einem Ausstieg aus dem Euro die Strukturen von Wirtschaft und Finanzwesen neu aufbauen könnte.

Rund zwei Dutzend Personen waren für das Dokument verantwortlich. Sie hatten in kleinen Gruppen bei der Europäischen Kommission in Brüssel, der Europäischen Zentralbank in Frankfurt und dem IWF in Washington gearbeitet. Es sei keine Roadmap für einen Ausstieg Griechenlands aus dem Euro gewesen, ganz im Gegenteil, beharren Personen, die an dem bislang unveröffentlichten Plan gearbeitet haben. Anlass sei die Sorge gewesen, Griechenlands Ausstieg aus dem Euro, kurz „Grexit“, würde zu Chaos auf Europas Finanzmärkten führen, in anderen angeschlagenen Volkswirtschaften der Eurozone einen Run auf die Banken auslösen und zu lauten Spekulationen führen, welches Land als nächstes hinausgedrängt wird.

Gleichzeitig wäre es unverantwortlich gewesen, sich Anfang 2012 nicht auf die Möglichkeit eines griechischen Ausstiegs vorzubereiten, so die Personen. „Wir haben immer gesagt: Unser Ziel ist es, sie zu halten“, sagt ein Insider. „Beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass sie aussteigen, Null? Nein. Sitzt man im Vorstand eines Unternehmens und die Wahrscheinlichkeit so eines Ereignisses beträgt bloß zehn Prozent, bereitet man sich trotzdem vor.“

In den vergangenen sechs Monaten hat die Financial Times Dutzende Insider befragt, die direkt am Kampf gegen die Euro-Krise beteiligt waren. Ziel war es zu verstehen, wie im Verlauf des letzten Krisenjahrs das Projekt Europa zu etwas völlig Neuem umgebaut wurde – zu einer viel stärker zentralisierten Eurozone nämlich, in der die EU-Organe sehr viel von der Wirtschafts- und Finanzmacht übernommen haben, die einst bei den nationalen Regierungen lag. Wenn am 25. Mai die Europawahl stattfindet, könnten sich die Wähler, die diese neue Bündelung der Macht in Brüssel und Frankfurt ablehnen, lauthals Gehör machen.

Ein neues Gefühl der Dringlichkeit

Bis Mitte 2012 hatte Griechenland Straßenschlachten hinter sich, eine explodierende Arbeitslosigkeit und eine Sparpolitik, die seit vier Jahren die Wirtschaft des Landes schrumpfen ließ – seit 2009 um insgesamt 20 Prozent. Aber es bedurfte einer weiteren Beinahe-Katastrophe, damit die Verantwortlichen in Europa entschlossen handelten.

Zu keinem anderen Zeitpunkt war der Euro dermaßen stark gefährdet wie in den Wochen vor und nach der griechischen Parlamentswahl im Juni. Die Planungen für einen Grexit gewannen an Dringlichkeit, als sich in den Meinungsumfragen Syriza als Sieger abzeichnete – eine linksgerichtete Partei, deren Vorsitzender Alexis Tsipras die Notfallkredite aus dem Ausland ablehnte. „Das war der Zeitpunkt, an dem wir uns sagten: ‘Jetzt müssen wir fertig werden’, sagte eine der an „Plan Z“ beteiligten Personen.

Am Wochenende, an dem in Griechenland gewählt wurde, war ein Großteil der wichtigsten Staats- und Regierungschefs der Welt auf dem Weg ins mexikanische Los Cabos zum alljährlichen G20-Gipfel. Eine kleine Gruppe ranghoher EU-Vertreter blieb im Dienst für den Fall, dass „Plan Z“ zur Anwendung kommen musste. EU-Wirtschaftskommissar Olli Rehn hatte extra seinen Flug nach Mexiko abgesagt, um in Brüssel zu bleiben. EZB-Chef Mario Draghi blieb in Frankfurt und Jean-Claude Juncker, Luxemburgs Ministerpräsident und Vorsitzender der Euro-Gruppe der Finanzminister, war telefonisch zu erreichen.

„Plan Z“ kam nie zum Einsatz. Tsipras und Syriza wurden Zweiter, was es Griechenlands Mainstreamparteien ermöglichte, eine – sehr fragile – Koalition zu bilden und den eingeschlagenen Kurs fortzusetzen.

Aber die Beinah-Katastrophe und die folgenden Debatten um Griechenlands weitere Mitgliedschaft hätten geholfen, in den Euro-Ländern die Konzentration zu verbessern, sagen hohe Beamte. Das gelte insbesondere für Berlin, wo mehr als drei Monate lang gestritten wurde, ob ein Ausstieg Griechenlands nicht sinnvoll sei, bevor Bundeskanzlerin Angela Merkel schließlich dem Streit ein Ende setzte.

Erstaunliche Wende

Seit Athen 2001 der Gemeinschaftswährung beigetreten war, hatte es immer wieder Streit um die griechische Mitgliedschaft gegeben. Jahrelang hatte die EU-Statistikbehörde Eurostat Alarm geschlagen, 2004 dann stellte sie in einer Untersuchung fest, dass Griechenland falsche Angaben über seine Finanzen gemacht und im Vorfeld des Euro-Beitritts die finanzielle Lage des Lands stark geschönt hatte. Missmanagement war weit verbreitet im Land, dennoch konnte Athen dank der niedrigen Zinsen, in deren Genuss man dank der Euro-Mitgliedschaft kam, die Wirtschaft mit geliehenem Geld am Laufen halten. Und die restlichen Staats- und Regierungschefs der EU? Sie ignorierten die Warnungen der Erbsenzähler in Brüssel größtenteils.

Doch 2011 stockten die Bemühungen, Griechenlands Finanzen zu retten, und das Thema, das bis dato in irgendwelchen Berichten verstaubt war, wurde nun von Europas mächtigsten Figuren hinter verschlossenen Türen erörtert. Zahlreiche EU-Vertreter berichten, dass Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble der einflussreichste Befürworter eines griechischen Ausstiegs war.

Bis Anfang 2012 blieben die Erwägungen jedoch theoretischer Natur. Hauptsächlich befassten sich rivalisierende Ökonomen diverser Finanzministerien damit, ebenso das Wirtschaftsressort der Europäischen Kommission. Dort versuchte man zu berechnen, welche Auswirkungen ein Grexit auf Griechenland und den Rest der Eurozone haben würde.

Europaweit blieben derartige Berechnungen bestenfalls begrenzt. Jean-Claude Trichet, EZB-Präsident bis November 2011, hatte Diskussionen über einen Grexit komplett untersagt, sagen ehemalige EZB-Vertreter. Trichet habe Angst gehabt, dass es zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung käme, sollte bekannt werden, dass die EZB einen Ausstieg Griechenlands durchspielt.

In Brüssel hatte unterdessen eine Gruppe um Marco Buti, den EU-Generaldirektor für Wirtschaft, unauffällig Daten zusammengetragen, die Deutschland und seine Verbündeten davon überzeugen sollten, dass ein Ausstieg Griechenlands viel mehr Schaden anrichten würde, als man in Berlin erwartete. Konkretere Planungen vermied man aus Angst vor Lecks jedoch.

Nur beim IWF, wo man umfassende Erfahrungen mit allen Arten wirtschaftlicher Katastrophen hatte, bereitete man sich ernsthaft vor.

Auf dem G20-Gipfel in Cannes wurde im November 2011 das Thema „Grexit“ erstmals öffentlich angerissen. Merkel und Gastgeber Nicolas Sarkozy drangen damals beide darauf, dass die Griechen per Volksabstimmung sagen, ob sie im Euro bleiben wollen. Planungen, wie es weitergehen sollte, wenn die Griechen für den Ausstieg stimmten, gab es nicht.

Sie seien verblüfft gewesen, sagen ranghohe Staatsvertreter, dass Merkel und Sarkozy die Idee ins Spiel gebracht hätten, man könne freiwillig den Euro verlassen, schließlich sei diese Möglichkeit bis dahin stets vehement dementiert worden. Selbst enge Vertraute der beiden sagen, diese Volte habe sie überrascht.

„Ich bin vom Stuhl gefallen”, sagte eine Person, die mit beiden hinter verschlossenen Türen diskutiert hatte. „Erstmals wurde das Wort nicht nur nicht aus den Gesprächen gestrichen, nein, sie verwendeten es selbst. Ich weiß noch, dass ich dachte: „Jetzt kommen harte Zeiten auf uns zu.“

Die Griechen bleiben außen vor

Als man im Januar 2012 begann, ernsthaft an „Plan Z“ zu arbeiten, waren vier Männer federführend. Der Deutsche Jörg Asmussen, seit Januar neu im EZB-Direktorium, wurde von Draghi angewiesen, innerhalb der Zentralbank eine Grexit-Taskforce aufzustellen. Der langjährige österreichische Finanzbeamte Thomas Wieser wurde zum dauerhaften Leiter der „Euro-Gruppe“ ernannt, einer Arbeitsgruppe von Finanzstaatssekretären. Er half, die Arbeit in Brüssel mit Buti abzustimmen. Und schließlich war da noch der Däne Poul Thomsen, seit Ausbruch der Krise beim IWF zuständig für die Griechenland-Mission. Er steuerte aus Washington Erkenntnisse des Währungsfonds bei.

Die Arbeit der kleinen Teams rund um diese Vier unterlag höchster Geheimhaltung, und zwar aus demselben Grund, aus dem Trichet derartige Planspiele untersagt hatte: Sollte die Öffentlichkeit davon Wind bekommen, könnte das eine Panik auslösen, bei der keine andere Wahl blieb, als eben diesen Plan in die Tat umzusetzen.

Deshalb habe man kein einziges Dokument erstellt und keine einzige E-Mail zu diesem Thema verschickt, sagt einer der Teilnehmer. „Selbst innerhalb der Institutionen gab es die totale Abschottung“, so die Person. „Sogar zwischen den Teams wurde noch abgeschottet.“ Aus Angst vor Lecks beschloss man, keine Vertreter Griechenlands einzubinden.

Die Geheimhaltungsmaßnahmen funktionierten. Keine zwei Wochen vor der griechischen Wahl saßen im Berliner Kanzleramt Merkel und EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso zum Abendessen zusammen und Merkel bat Barroso um Bestärkung, dass es tatsächlich einen Plan für den Fall gebe, dass Griechenland die Kredite ablehnt und den Euro verlässt.

Teilnehmer des Essens berichten, dass Barroso die Existenz eines solchen Plans bestätigte und ihn Merkel zeigen wollte, die Kanzlerin jedoch antwortete, Barrosos Wort reiche ihr. Auf deutscher Seite befürchtete man, wenn derartige Unterlagen vorlägen, könne der Bundestag die Herausgabe erzwingen.

Ein Plan als Argument

Die FT selbst hat keinen Einblick in die „Plan Z”-Unterlagen erhalten. Quellen, die Einblick hatten, sagen, es habe sich um ein detailliertes Drehbuch für die Aufgabe gehandelt, aus dem Nichts ein Finanzsystem aufzubauen.

In Washington bereiteten IWF-Mitarbeiter eine 20-seitige Handlungsmatrix vor und konnten dabei von ihren Erfahrungen mit Bankenruns und Währungskrisen profitieren. Die Blaupause habe drastische Aktionen enthalten, sagen Quellen, beispielsweise, dass sämtliche Geldautomaten abgeschaltet werden oder dass wieder Grenzkontrollen stattfinden, um eine massive Kapitalflucht zu verhindern.

Bei der EZB sah man sich an, welche Erfahrungen Argentinien bei seiner Währungskrise 2001 mit der Ausgabe von Schuldscheinen gemacht hatte, denn die nach einem Ausstieg noch in Griechenland umlaufenden Euro-Scheine und –Münzen wären kein legales Bezahlmittel mehr. Eine der Möglichkeiten bestand darin, dass Griechenland Schuldscheine ausgab, deren Wert etwa die Hälfte der Euro betrug, denn es würde ein logistischer Alptraum werden, Griechenland neue Banknoten zu verschaffen.

Auch wie das US-Militär vorgegangen war, als 2003 im Irak neue Dinare ausgegeben wurden, sah man sich bei der EZB an, musste aber schnell erkennen, dass man da nicht mithalten konnte. Die USA hatten nur drei Monate benötigt, konnten dabei aber auf die Luft- und Bodeneinheiten der weltgrößten Armee zurückgreifen. Griechenland hatte nur begrenzt Kapazitäten, eigenes Geld zu drucken. Seit dem Umstieg auf den Euro hatte Athen vor allem 10-Euro-Scheine gedruckt.

Ebenso kompliziert war die Frage nach dem „Innenleben” der griechischen Wirtschaft. Wie alle anderen Euro-Länder hängt auch Griechenland an Target 2, einem gewaltigen Computernetzwerk von EZB und nationalen Zentralbanken, das die meisten kommerziellen Transaktionen überhaupt erst ermöglicht. Ohne Target 2 hätte Griechenland keine Möglichkeit mehr, Clearingprozesse abzuwickeln – die Wirtschaft käme zum Stillstand. Nach einem Ausstieg Griechenlands müsste das komplette System von Grund auf neu aufgebaut werden.

In Brüssel arbeitete man an ähnlichen Themen und musste für einige Fragen ganz tief in die Gesetze der Europäischen Union einsteigen: Wie kann eine zweckgebundene Volkswirtschaft weiterhin ein vollwertiges Mitglied des EU-Binnenmarkts sein, für den ein freier Warenverkehr notwendig ist? Welche Organe können Kapitalkontrollen ins Leben rufen? Andere Vorbereitungen waren praktischerer Natur, etwa die Frage, welche EU-Vertreter an die Öffentlichkeit treten sollten, um Griechenlands neuen Status publik zu machen.

„Wer dafür verantwortlich war, einen Schalter umzulegen, hätte irgendwann im Vorfeld ein Dokument erhalten, in dem stand: ‘Du hast dies und das und jenes zu tun’”, sagte ein Teilnehmer.

Für viele Involvierte war „Plan Z” nicht nur ein Handlungsplan, sondern auch ein Argument. Sie wollten den Grexit-Befürwortern aufzeigen, was für eine gewaltige Aufgabe ein Ausstieg wäre. Niemand, der sich der Größe der Schwierigkeiten bewusst sei, würde noch für einen Ausstieg plädieren können, so die Hoffnung. Aber im Sommer 2012 hätten die griechischen Wähler „Plan Z“ um ein Haar doch notwendig gemacht.

Ein harter Schnitt

Außerhalb Griechenlands ahnten nur die wenigsten etwas von dem aufziehenden Sturm, denn am selben Tag, als die Griechen ihr Parlament wählten, kämpfte in Frankreich Präsident Sarkozy erfolglos um seine Wiederwahl. Selbst in Griechenland waren viele führende Politiker sehr überrascht, als am Abend des 6. Mai die ersten Ergebnisse vorlagen.

1974 war Griechenland wieder zur Demokratie geworden, seitdem hatten zwei Parteien die politische Landschaft dominiert, die linke Pasok und die rechte Neue Demokratie. Doch im Vorfeld der Wahlen mehrten sich die Vorwürfe der Finanzexperten, dass im Laufe der Jahre Regierungen beider Seiten Missmanagement betrieben hätten. Die Folge: Der Status quo begann zu bröckeln.

Galten regierungsfeindliche Aktivisten am linken wie am rechten Rand des Spektrums bis dahin noch als radikale Splittergruppen, die es nur schafften, mit Molotowcocktails zu werfen, erhielten sie nun Zulauf von einer enttäuschten Wählerschaft. Die Neonazi-Partei Chrysi Avgi („Goldene Morgendämmerung“) fand bei den entfremdeten städtischen Armen dankbare Zuhörer, während der charismatische Tsipras bei den Anhängern von Pasok wilderte, der Partei, die die Notkredite ausgehandelt hatte.

Wie erwartet ging die Neue Demokratie als stärkste Partei aus den Wahlen hervor, aber sie kam auf weniger als 19 Prozent der Stimmen – atemberaubende 14,6 Prozentpunkte Verlust gegenüber den Wahlen von vor drei Jahren. Noch massiver war der Einbruch von Pasok. Sie kam auf gerade einmal 13 Prozent – 31 Punkte weniger als 2009 – und wurde nur drittstärkste Kraft.

„Wir haben die Stimmung innerhalb der griechischen Gesellschaft nicht richtig eingeschätzt“, sagt ein altgedientes Pasok-Mitglied. „Wir wussten, dass der Zorn groß war, aber wenn man mitten im Kreditprogramm steckt und es zum Erfolg machen will und daran glaubt, dass sich das Land verändern muss, dann übersieht man – wie wirklich alle bei uns – den Aufstieg von Chrysi Avgi, den spektakulären Aufstieg von Syriza und unseren Zusammenbruch.“

Riskanter Wahlausgang

Nicht überrascht war Lucas Papademos, Griechenlands technokratischer Ministerpräsident. Er hatte es in seiner sechsmonatigen Amtszeit geschafft, das Land zusammenzuhalten. In einem Interview sagte der ehemalige Notenbanker, die Umfragen am Vorabend der Wahl hätten ihn befürchten lassen, dass es keinen Wahlsieger geben werde. Deshalb blieb er am Sonntag, dem Tag der Wahl, abends im Büro, um zu sich auf die Schockreaktion der Märkte vorzubereiten.

Papademos sagt, unmittelbar nach der Wahl sei man von staatlicher Seite besorgt gewesen, dass die Dinge außer Kontrolle geraten könnten, wenn sich Koalitionsgespräche zwischen den sehr gegensätzlichen Parteien über Wochen hinzögen. Gleichzeitig herrschte die Sorge, dass eine neue Regierung unter Führung von Syriza oder auch der Neuen Demokratie die Finanzhilfe ablehnen werde, sodass den EU-Behörden keine andere Wahl bliebe, als den Stecker zu ziehen. „Es bestand das Risiko, dass es aufgrund des Wahlausgangs unmöglich sein würde, eine Regierung zu bilden, die für die neue Wirtschaftshilfe ist“, sagte Papademos.

Die sieben europäischen Staats- und Regierungschefs, die auf dem Weg zum G20-Gipfel in Las Cabos waren, verständigten sich per Videokonferenz auf eine gemeinsame Linie: Sie würden versprechen, Griechenland zu unterstützen – vorausgesetzt, dass sich das Land an die bestehenden Kreditbedingungen hielt. Nachverhandlungen würde es nicht geben.

Ohne Notfallkredite würde Athen seine Rechnungen nicht mehr begleichen können - und am 20. August wurde eine Anleihe im Umfang von 3,1 Mrd. Euro fällig. Auch die EZB war einer der Gläubiger.

Seit Langem galt eine „harte” Pleite – ein Zahlungsausfall – als wahrscheinlichster Auslöser für den Ausstieg der Griechen, denn wenn niemand mehr Athen Kredit geben wollte, stand nicht nur die Regierung ohne Geld da.

Griechenlands Banken blieben zum damaligen Zeitpunkt nur durch Notfallkredite der Zentralbank lebensfähig, denn die privaten Kreditgeber hatten den Hahn abgedreht. Um an Geld von der Zentralbank zu kommen, mussten die Banken eine Sicherheit anbieten, was in den meisten Krisenländern Staatsanleihen sind. Aber bei einer harten Pleite würden diese Staatsanleihen wertlos werden, sodass der Zugang zum Kapital der Zentralbank versperrt wäre. Ohne Notfallkredite würden Griechenlands Banken kollabieren. Ohne Banken würde es keine Wirtschaft geben.

In einem traditionellen Währungssystem passiert so etwas nicht, aber Griechenland verfügte nicht über eine Notenbank im herkömmlichen Sinne. Die griechische Notenbank stand in Frankfurt, wurde von Menschen geführt, die zum größten Teil keine Griechen waren, und es gab keine Möglichkeit, die EZB dazu zu zwingen, den griechischen Banken Geld zu leihen. Es bliebe nur ein Weg, das Bankensystem neu zu starten – Athen würde seine eigene Zentralbank einrichten und damit beginnen müssen, seine eigene Währung zu drucken.

„Man tötet das Land innerhalb weniger Stunden“

Doch nach den Wahlen vom Mai begannen sich Papademos wie auch EU-Vertreter Sorgen zu machen, dass es auf einem zweiten Weg zu einem „zufälligen“ Grexit kommen könnte – durch einen Bankenrun.

Einen Ansturm verängstigter Bankkunden könnte zum selben Ergebnis führen wie eine „harte“ Pleite. Den griechischen Banken würde buchstäblich das Geld ausgehen und die EZB könnte ihnen nichts mehr leihen, weil die Banken zahlungsunfähig wären. „Die Regeln sind eindeutig: Ohne angemessene Sicherheit gibt es keinen Kredit. Das bedeutet also, man tötet das Land innerhalb weniger Stunden“, sagte eine EZB-Quelle, die an den Überlegungen beteiligt war. Um das Bankenwesen neu anzuschieben, würde man eine neue Währung benötigen.

Während Griechenlands Parteien um die Regierungsbildung kämpften, wurde Papademos täglich von der Zentralbank darüber auf dem Laufenden gehalten, welche Summe die Sparer abzogen. Die Beträge wurden so groß, dass er den griechischen Präsidenten schriftlich warnte: Kam es nicht zu einer Regierungsbildung, würde man rasch Neuwahlen ansetzen müssen.

Seit Anfang 2009 hatten es die griechischen Behörden geschafft, einen Run auf die Banken abzuwenden beziehungsweise geordnet ablaufen zu lassen. Bis zum Vorabend der Wahlen von 2012 waren die Spareinlagen von 245 Mrd. auf unter 174 Mrd. Euro gefallen. Ein Drittel des Gelds sei ganz aus dem Land abgezogen worden, ein weiteres Drittel habe dazu gedient, sich gegen einen raschen Verfall des Lebensstandards zu stemmen, sagen die Behörden. Das letzte Drittel sei unters Kopfkissen und in Sparstrümpfe gewandet, weil viele Sparer befürchteten, ihre Euro könnten zu Drachmen werden.

Unter Provopoulos ließ die Notenbank sogar zusätzliche Euro aus anderen Teilen der EU einfliegen, damit man auch für große Abhebungen gewappnet wäre. Es entwickelte sich eine Routine: Wollte ein Sparer größere Beträge abheben, bestellte man ihn für den nächsten Tag wieder ein. Die Notenbanker wollten unbedingt, dass alle Anleger ihr Geld bekommen.

„Was, wenn Sparer kommen und ihr Geld haben wollen? Was, wenn sie zu hören bekommen: ‚Tut uns Leid, wir sind gerade etwas knapp?’„, sagte Provopoulos. „Angesichts der Umstände hätte das zu großer Besorgnis geführt und wahrscheinlich bei den Anlegern eine Panik ausgelöst.“ Deshalb wurden im Vorfeld der Wahlen von 2012 erstaunliche 28,5 Mrd. Euro in neuen Banknoten nach Griechenland gepumpt.

„Phase der Ungewissheit“

Dennoch hinterließen die fieberhaften Abhebungen im Mai und Juni auf offizieller Seite Spuren – vor allem bei den Beobachtern in der EZB. Ein Bankenrun hätte Fragen der demokratischen Legitimität aufgeworfen: Nur weil eine Gruppe nicht gewählter Zentralbanker in Frankfurt Griechenlands Banken für nicht mehr zahlungsfähig hält, soll Griechenland zum Ausstieg aus dem Euro gezwungen sein?

Innerhalb der EZB war man sich einig: Die Entscheidung für einen Grexit sollte nicht von ihnen ausgehen. Diese Entscheidung würde man der Politik überlassen.

Am 25. Juni traf sich Draghi in Brüssel mit Barroso und Europarats-Präsident Herman van Rompuy, telefonisch wurde Juncker hinzugeschaltet. Draghi informierte sie: Bevor die EZB den Stecker zog, würden die Politiker der Eurozone gebeten werden, den Handelsbanken Notfallkredite zu gewähren.

Das war keine rein akademische Übung von Draghi. Wie eine Quelle sagt, erklärte Draghi bei dem Treffen, 30 Tage vor Fälligwerden der August-Staatsanleihe, also ab dem 20. Juli, werde eine „Phase der Ungewissheit“ beginnen. Antonios Samaras hatte zwar in der Vorwoche eine Koalition zusammenbekommen, aber die neue Regierung forderte weiterhin Nachverhandlungen zu den Kreditbedingungen. Darüber hinaus hatte Merkel sich noch nicht entschieden, ob Griechenland Euro-Mitglied bleiben solle.

Das infizierte Bein

Für die deutschen Ohren klangen die Grexit-Debatten wie fast jede Diskussion seit 1992, als im Maastrichter Vertrag die Einheitswährung beschlossen wurde. Was wollte man: Eine Währungsunion unter deutscher Führung, bestehend aus einer Handvoll Nachbarstaaten mit ähnlicher Konjunkturlage, oder ein umfassenderes politisches Projekt, bei dem auch die wirtschaftlich Schwächeren willkommen sind?

Als Wissenschaftlerin, die es gewohnt ist, nach Gewissheiten zu forschen, machte sich Merkel 2012 in den Monaten vor ihren Sommerferien selbst auf die Suche nach einer Antwort. Es wäre übertrieben zu behaupten, dass sie während dieser Wochen Privatgespräche mit jedem großen politischen und wirtschaftlichen Denker führte – aber nur leicht.

Anfang Juni traf sie sich in Berlin mit Barroso und bat ihn um seine Einschätzung. Merkel war besorgt, dass die griechischen Wähler sich für eine Regierung entscheiden, die das Hilfsprogramm ablehnt, und damit eine Entscheidung vorwegnehmen. Barroso sagte ihr, dass ein Grexit eine Katastrophe wäre und dass es nach einem Wahlsieg Samaras’ aussah. Merkel erklärte, ihr bereite Samaras Sorgen, weil er im Wahlkampf das Ende des Sparprogramms propagierte.

Zwei Tage führte der britische Premier David Cameron in Berlin ein ähnliches Gespräch mit Merkel, sagen Anwesende. Cameron war nicht so optimistisch wie Barroso, was Griechenlands Erholungsaussichten anbelangte, aber sein Rat war derselbe: Der Markt würde vermutlich brutal reagieren und ein Run auf die Banken in den Euro-Ländern würde nur schwer zu stoppen sein. Cameron verwies auf die Erfahrungen, die man mit Northern Rock gemacht hatte.

Merkels Berater waren in zwei Lager gespalten – die Anhänger der „Dominostein-Theorie“ und die der „Theorie vom infizierten Bein“. Das „Dominostein“-Lager warnte, der griechische Ausstieg werde zu Panikverkäufen von Staatsanleihen sämtlicher Euro-Länder führen, möglicherweise gefolgt von großen Bankenruns in Portugal, Italien und Spanien.

Das andere Lager argumentierte, wenn man Griechenland wie ein Bein mit Wundbrand abtrenne, könne der Rest der Eurozone genesen. „Es gab zwei Lager und beide hatten gute Ökonomen auf ihrer Seite“, sagt ein deutscher Vertreter.

Die These vom infizierten Bein hatte ihren prominentesten Fürsprecher in Schäuble. Mehrere Personen, die mit ihm gesprochen haben, berichten, er habe einen Ausstieg Griechenlands fast idealistisch gesehen, als etwas, das notwendig sei, um das europäische Projekt zu retten, an dem er nahezu seine gesamte politische Laufbahn über gearbeitet hatte.

„Nur wenige verstehen den Grund dafür, nämlich dass Schäuble so leidenschaftlich proeuropäisch ist“, sagt eine Quelle, die mit dem barschen Bundesfinanzminister das Thema diskutiert hat. „Die Leute meinen, er mag die Griechen nicht, aber das stimmt nicht. Vielmehr liebt er Europa so sehr, dass für ihn jeder, der die europäischen Ideen verzerrt, einfach so antieuropäisch ist, dass er in seiner Weltordnung keinen Platz mehr hat.“

Moral Hazard

Diese Haltung führte gelegentlich dazu, dass er mit Merkel aneinandergeriet, sagen Quellen. Viel eher noch als seine Kanzlerin war Schäuble dazu bereit, sich von Griechenland zu trennen. Gleichzeitig war er auch eher als Merkel bereit, Deutschlands Anteil an den Rettungsgeldern zu erhöhen, um eine undurchdringliche Mauer zu errichten, die die anderen Euro-Länder schützt.

Im Finanzministerium gab es eine Gruppe, die sogar eine noch extremere Haltung einnahm. Immer wieder tauchte in den Diskussionen der Begriff „Moral Hazard“ auf: Ein Verbleib Griechenlands würde nach Ansicht einiger nur dazu führen, dass Länder meinten, schlechtes Haushalten bliebe ohne Konsequenzen. Einige ranghohe Berater meinten, man müsse „einen opfern, um den anderen Angst zu machen“, wie eine an den Gesprächen beteiligte Quelle es erzählt.

In Analysen legten Ministeriumsmitarbeiter dar, dass der Grexit kurzfristig billiger käme als der Versuch, ein eigentlich zahlungsunfähiges Land langfristig künstlich am Leben zu erhalten. Externe Berater wurden angeheuert, um ähnliche Einschätzungen abzugeben.

Vor ihrem Sommerurlaub hielt Merkel Rücksprache mit drei Notenbankern, denen sie sehr vertraute und auf deren Urteil sie sich stark verließ, doch dieses Mal gaben die drei ihr unterschiedliche Empfehlungen. Bei den drei handelt es sich um Asmussen, der vor seinem Wechsel zur EZB Schäubles Stellvertreter gewesen war, um ihren ehemaligen Wirtschaftsberater Jens Weidmann, den sie ein Jahr zuvor zum Bundesbankpräsidenten bestimmt hatte, und um Philipp Hildebrand, den ehemaligen Präsidenten der Schweizerischen Nationalbank.

Alle teilten sie die Besorgnis, was das Moral-Hazard-Risiko anbelangt, alle hielten es für unwahrscheinlich, dass Griechenland die Versprechungen einhalten werde, die im Gegenzug für die Kapitalspritzen gemacht wurden. Das könnte dazu führen, dass endlos deutsche Steuergelder nach Athen fließen. Aber die drei sagten der Kanzlerin auch, es sei närrisch zu versuchen, die wahrscheinlichen Kosten eines griechischen Ausstiegs zu beziffern.

„Vielleicht kommt ein Szenario heraus, bei dem es bereits eingepreist ist und man die Probleme eindämmen kann, vielleicht landet man auch bei einer 10er-Eurozone“, sagte Asmussen damals zu Merkel laut einer Quelle, die damals mit Asmussen sprach.

Die Last der Geschichte

Auch die Arbeit, die Buti und sein Team in Brüssel geleistet hatten, scheint sich ausgezahlt zu haben. Von deutscher Seite heißt es, Merkel sei informiert worden, es wäre praktisch unmöglich, dass sich alle 17 Euro-Länder auf einen Ausstiegsplan verständigen ohne dass die Märkte vorher davon Wind bekommen. Das gelte umso mehr, wenn Griechenland nicht von sich aus gehen wolle.

Nirgendwo wurden die politischen Diskussionen um einen griechischen Ausstieg so subjektiv geführt wie in Berlin. Viele europäische Spitzenpolitiker, die direkt mit Merkel zu tun hatten, sagen, die Kanzlerin sei weniger stark in das Projekt Europa involviert als frühere christdemokratische Kanzler wie Helmut Kohl und Konrad Adenauer. Dies habe mit Merkels ostdeutscher Vergangenheit zu tun.

Zudem habe man Merkel angemerkt, dass ihr die Last der Geschichte auf den Schultern liege, sagten einige Quellen. Wolle sie als die Kanzlerin in die Geschichtsbücher eingehen, die Europa zerschlagen hat?

Mitte Juli ging Merkel für sechs Wochen in Urlaub, im Gepäck jede Menge Ratschläge. Sie selbst war weiterhin unentschlossen, aber die Forderungen führender deutscher Politiker nach einem Ausstieg Griechenlands hatten in der Zwischenzeit ein Crescendo erreicht. „Wenn Griechenland seine Auflagen nicht erfüllt, kann es keine weiteren Zahlungen mehr geben“, sagte der damalige FDP-Vorsitzende und Wirtschaftsminister Philipp Rösler. „Für mich hat ein Austritt Griechenlands längst seinen Schrecken verloren.“

Spektakuläre Kehrtwende

Jemand, der sehr genau die Debatten im Kanzleramt verfolgte, war Barroso. Gegenüber Beratern erklärte der Kommissionspräsident es zu einer seiner zentralen Aufgaben als Hüter der EU-Verträge, dass die Eurozone und die EU keine Mitglieder verlören – gehe es um Griechenlands Ausstieg aus der Währungsunion oder eine Abkehr Großbritanniens von der EU.

Eine lange aufgeschobene Hilfszahlung in Höhe von 34,3 Mrd. Euro stand auf der Kippe, während Samaras weiterhin für umfassende Änderungen der Kreditbedingungen argumentierte. Also beschloss Barroso, als erster aus dem innersten Kreis der EU-Krisenbekämpfer Athen einen Besuch abzustatten.

Zwei Stunden lang saßen Barroso und Samaras in Samaras’ Büro und besprachen die Lage. Barroso machte dem neuen Premier klar, dass er aufhören müsse, weitreichende Neuverhandlungen der Kreditbedingungen zu fordern. Zeugen des Gesprächs berichten, Barroso habe Samaras gedrängt, die bestehenden Auflagen mindestens ein Jahr lang einzuhalten, anschließend könne man möglicherweise über Revisionen reden. Doch zunächst sei eine Umsetzung der Maßnahmen gefordert.

„Fordern Sie keine neuen Konditionen, das geht nicht“, sagte Barroso einem Augenzeugen zufolge. „Als erstes müssen Sie Deutschland klarmachen, dass […] Sie wie versprochen liefern werden.“

Die offenen Worte des politischen Verbündeten schienen die gewünschte Wirkung zu erzielen. Augenzeugen erzählen, noch während Barroso seine Mahnung ausgesprochen habe, habe Samaras begonnen, handschriftliche Änderungen an der Presseerklärung vorzunehmen. Später sagte der griechische Ministerpräsident vor der Presse, er werde unverzüglich mit der Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen beginnen.

„Samaras hat die spektakulärste Kehrtwende der Geschichte hingelegt“, sagte ein Pasok-Politiker, der in der Vorgängerregierung als Minister gedient hatte.

„Sie wissen es einfach nicht“

Letztlich würde jedoch alles von Merkel abhängen. Nach sechswöchigen Überlegungen kehrte die Kanzlerin mit ihrer Entscheidung nach Berlin zurück. Gewissheit würde die Wissenschaftlerin nicht erhalten, deshalb würde die von Natur aus vorsichtige Politikerin einen Ausstieg Griechenlands nicht zulassen, solange sich ihre Berater nicht über die Konsequenzen einig werden.

„Ihr alle sagt: ‚Tut uns leid, aber letztlich wissen wir es nicht.’ Wenn ihr es nicht wisst, werde ich dieses Risiko nicht eingehen“, erklärte sie einem Berater zufolge. „Ihr Gefühl sagte ihr: ‚Vielleicht sind all diese Leute Idioten, aber sie wissen es einfach nicht.’“

Die Debatten über einen Ausstieg Griechenlands klangen ab, im Oktober stattete Merkel Athen einen höchst symbolhaften Besuch ab. In Brüssel gab es eine Reihe tendenziöser Treffen der Euro-Finanzminister, bei denen man die Auflagen des Rettungsprogramms überarbeitete und Griechenland weiteren Schuldenerlass in Aussicht stellte, sobald das Land einen Primärüberschuss erzielt, was für 2013 prognostiziert war.

Nur wenige Stunden vor dem EU-Gipfel vom November 2012 wurde die Freigabe der 34,3 Mrd. Euro schweren Hilfszahlung an Griechenland beschlossen. Bei seinem Eintreffen gab Samaras nur eine knappe Erklärung ab: „Die Solidarität in unserer Union ist weiterhin am Leben. Der Grexit ist tot.“ Griechenland würde nie wieder die Existenz des Euro bedrohen.

Copyright The Financial Times Limited 2014

Teil 1: Als Merkel um den Euro weinte

Im dritten Teil: Wie Angela Merkel sich für das Programm erwärmte, das der Euro-Krise den Garaus bereitete.