Wenn jemand mit 90 Jahren noch in die Zukunft denkt, also 10 oder 20 Jahre mindestens, dann ist er entweder ein unerschütterlicher Optimist – oder Warren Buffett. Der Starinvestor aus Omaha hat dieser Tage wieder einmal alle überrascht. Er hat Aktien von Unternehmen gekauft , auf die derzeit wohl die allerwenigsten Investoren setzen würden. Von zyklischen Industrieunternehmen nämlich, die stark im Energie- und Rohstoffhandel engagiert sind. Zudem noch in einem Land, bei dem nicht klar ist, wie es dort wirtschaftlich weitergehen wird: Von Japan ist die Rede, wo gerade erst Premierminister Shinzo Abe seinen Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen erklärt hat. Viele Marktteilnehmer fragen sich, wie es nun wohl mit der schwächelnden Wirtschaft weitergehen wird. Genau dort investiert Buffett rund 45 Mrd. Dollar. Er hofft auf den Turnaround. Muss man dafür nicht ein unerschütterlicher Optimist sein?

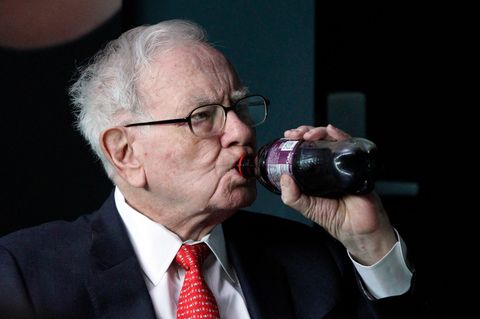

Muss man nicht, höchstens in einer Hinsicht: Buffett begründete seine Entscheidung damit, dass dieses Investment langfristig gedacht sei. Äußerst langfristig. Er gebe den Aktien also viel Zeit, um sich entsprechend positiv zu entwickeln. Wer ihn kennt, der weiß, dass der Altmeister seine Aktien 20 bis 30 Jahre hält. So lange befinden sich die Papiere von Coca-Cola, American Express und Moody´s schon in seinem Portfolio. Und während dieser Zeit haben sie sich ansehnlich entwickelt. Nun wünschen wir ihm, dass er den großen Wiederaufschwung von Japans Wirtschaft erleben wird, auch wenn der noch 10 oder 20 Jahre auf sich warten lässt. Trotzdem haben sich viele Marktbeobachter die Frage gestellt: Waren diese Aktien die richtige Wahl – gerade jetzt?

Dabei spielen sie zum einen auf die zyklischen Branchen an. Schließlich kauft die Investorenlegende ausgerechnet in jenen Sektoren Aktien, die zuletzt zu den ganz großen Verlierern gehörten: Energieaktien wurden in den vergangenen Monaten am stärksten abgestraft – einschließlich des Corona-Crashs. Und auf das Comeback der Rohstoffpreise warten Anleger ebenfalls schon seit Jahren. Bisher vergeblich. Ausgerechnet jetzt auf die Handelshäuser Mitsubishi, Mitsui, Itochu, Marubeni und Sumitomo zu setzten, die genau damit ihr Geld verdienen, scheint gewagt.

Buffett bleibt seiner Strategie treu

Es gibt aber noch etwas anderes, was die internationalen Beobachter zweifeln lässt: Warren Buffett setzt wieder einmal auf seine altbewährte Strategie des Value Investing. Er setzt auf klassische, große Substanzwerte, die derzeit erheblich unterbewertet sind und hofft auf deren großes Comeback. Das erstaunt, denn bei seinen letzten Käufen hatte er zu Tech-Aktien von Amazon gegriffen. Endlich, wie er es selber kommentierte, denn diesen Wachstumswert habe er viel zu lange links liegen lassen und nicht ins Portfolio geholt. Viel zu spät sei er eingestiegen, nämlich erst im Frühling 2019. „Ich war ein Idiot, ich hätte es viel früher tun sollen“, kommentierte der Altmeister selbst. Bei Apple ist er bereits länger investiert, seit 2016. In den beiden Folgejahren stockte er seine Anteile weiter auf. Und seit seinem Einsatz von rund 35 Mrd. Dollar hat sich der Wert seiner Apple-Anteile auch prompt verdreieinhalbfacht. Heute sitzt er auf einem 125-Milliarden-Dollarpaket.

Viele hatten nun den Kauf der Amazon-Anteile im vergangenen Jahr als Zeichen dafür gesehen, dass Buffett allmählich einsehe, dass seine Value-Strategie überholt sei. Und dass auch er nun auf den Wachstums-Kurs eingeschwenkt sei, weil den Wachstumswerten (insbesondere den Tech-Aktien) eben die Zukunft gehöre. Über viele Jahre hatte Buffett zwar mit seinen Investments dauerhaft den Markt geschlagen und sich selbst zum Milliardär gemacht. Sein bedingungsloses Umsetzen des Value-Investings hat sein Vermögen vervielfacht und auch den Aktienkurs seiner eigenen Anlagegesellschaft Berkshire Hathaway in exorbitante Höhen geschraubt. Allein seit 1997 hat sich dessen Kurs um sagenhafte 1000 Prozent erhöht. Wie sich seitdem der Weltaktienindex MSCI World im Vergleich entwickelte? Er legte um vergleichsweise bescheidene 200 Prozent zu.

Aber: Seit 2018 schwächelt die Buffett-Aktie merklich, der MSCI World hat sie nun deutlich abgehängt. Seit der Corona-Krise im März hängt sie nun sehr deutlich hinter dem Index zurück. Und das geht nicht nur Buffett so: Ende 2018 hat sich auch der globale Value Index MSCI Enhanced Value von seinem Pendant dem Weltindex MSCI World abgekoppelt. Seitdem hat der Weltindex um satte 26 Prozent zugelegt, während die Value-Aktien fünf Prozent verloren haben. Tatsächlich haben in den vergangenen Jahren die Wachstumswerte erheblich stärker und stetiger zugelegt als die Substanzwerte. Aber bedeutet das nun wirklich, dass die Zeit des Value-Investierens damit vorbei ist? Darüber streiten zurzeit die Gelehrten.

Gelten die alten Regeln nicht mehr?

Zumindest scheint es nun seit einigen Jahren so, ziemlich genau seit 2007 nämlich schwächeln dauerhaft die Value-Werte. Bis zur Finanzkrise 2008 etwa galt eine Regel, die Ökonomen bereits vor Jahrzehnten formulierten und in Lehrbüchern festhielten: Demnach sind das Value-Investieren und das Growth-Investieren das klassische Gegensatzpaar am Aktienmarkt. Entweder suchten Investoren gezielt nach werthaltigen aber unterbewerteten Unternehmenspapieren, von denen sie annahmen, dass der Markt deren Potenzial vorübergehend falsch einschätze. Im Laufe der Zeit würden sich die Kurse aber wieder zum gerechtfertigten Wert zurückbewegen. Und diese Aufholjagd verspreche dann größere Gewinne. Oder Investoren versuchten die Märkte der Zukunft auszumachen und auf jene Unternehmen zu setzen, die besonders stark zulegen würden und dadurch wachsende Erträge generierten, auf die Wachstumsfirmen und –Aktien also.

Dabei ließen sich auch wiederkehrende Zyklen ausmachen, in denen jeweils entweder die Value-Aktien oder die Growth-Aktien im Vorteil waren und den Investoren höhere Gewinne versprachen. Es hing davon ab, in welcher Phase die Wirtschaft steckte. In Aufschwung- und Boomphasen etwa lagen gewöhnlich die Wachstumswerte vorn und legten mächtig zu. In Krisenphasen dagegen performten eher die stabilen Value-Werte. Auf sehr lange Sicht jedenfalls erzielten Value-Anleger – unabhängig vom zwischenzeitlichen Davonpreschen der Wachstumsaktien – stets eine Art Prämie, wenn sie ausgesprochen lange an Value-Aktien festhielten. Die Titel waren sozusagen die Evergreens der Wirtschaft und beim Kauf unterbewertet. Also hievten sie sich über die Jahre wieder auf ihr faires Bewertungsniveau zurück. Und diese Prämie war satt: Sie lag seit 1974 in guten Value-Phasen bei bis zu 60 Prozent Überrendite. In schlechteren Phasen waren es weniger, aber 20 bis 40 Prozent waren es auch dann noch. Bis 2007.

Seitdem aber hinken die Value-Aktien den Growth-Aktien deutlich hinterher. Mehr noch: Es gab seit 2009 keinen einzigen Tag mehr, an dem der breit gestreute Index der Value-Aktien über einen rollierenden Fünfjahreszeitraum mehr Ertrag gebracht hätte als die Wachstumsaktien, errechneten Analysten. Am deutlichsten zeigt es sich bei der exorbitanten Rally der Tech-Aktien, die ja paradetypische Growth-Werte sind: Zu den Technologiewerten werden die substanzstarken Werte (wie große Konsumgüterkonzerne oder Industriewerte) in nächster Zeit kaum aufschließen – so sieht es derzeit aus. Nun könnte man argumentieren: Es waren ja auch sehr viele gute Boomjahre, die wir seit 2008 erlebt haben. Kein Wunder also, dass die Growth-Aktien seitdem vorne liegen. Allerdings: Wer vor vielen Jahren, also ebenfalls 1974 auf ein Paket aus Value-Papieren setzte, dessen Performance liegt heute kumuliert rund 20 Prozent hinter denen der Wachstumsaktien. Die Prämie ist also nicht nur dauerhaft dahin, sie hat sich komplett ins Gegenteil verkehrt. Und das ist neu.

Viele Ökonomen und Analysten zweifeln, ob die alte Regel vom wechselnden Zyklus zwischen Value versus Growth noch gilt. Denn wenn die großen Zukunftsaktien anhaltend so viel besser laufen als jene Substanzunternehmen, die an der Börse als unterbewertet gelten – und das sowohl in Boomzeiten als auch in Krisenzeiten – ist es dann noch sinnvoll, gezielt nach unterbewerteten Substanzaktien zu suchen, sich also ums Value-Investing zu bemühen? Oder sollte man sich nicht gleich auf die wachstumsstarken Zukunftsaktien konzentrieren? „Wir brauchen Geschichten, keine mechanischen Bewertungen“, sagt so mancher Fondsmanager. Der dauerhafte Kursabschlag der Value-Aktien könnte schließlich auch heißen, dass sich viele Substanzunternehmen überlebt haben, weil es eben Old-School-Unternehmen sind, die mit ihren herkömmlichen Produkten oder Märkten keine großen Sprünge mehr machen können. So gesehen wären die Abschläge bei ihren Aktienkursen keine vorübergehende Unterbewertung, sondern nur die Vorwegnahme ihres künftigen Abschwungs. Das wäre die eine Erklärung.

Aus Growth-Aktien werden Substanzwerte

Andererseits könnte es auch sein, dass die Phase, in der der Kapitalmarkt die Substanzbringer unterschätzt, nur gerade sehr lang ist. Vielleicht also erleben die Wachstumswerte lediglich eine Sonderkonjunktur, die sie selbst in der Corona-Krise noch einmal gestärkt hat, statt ihren Aufschwung zu beenden. Vielleicht also haben wir alle nur noch nicht lange genug gewartet, um das Comeback der Value-Werte zu erleben? Ein Fondsmanager, der davon überzeugt ist, drückt es derzeit so aus: Tech-Unternehmen würden – auch gerade jetzt – zwar zu recht wachsen, da sie neue Geschäftsfelder erschließen und so vom Digitalisierungsschub profitieren. Aber auf Dauer würden die Wirtschaft und der Konsument schon noch erkennen, dass Amazon eben keine Zahnpasta oder Tütennudeln produziere, sondern sie nur verteile. Ohne die Substanzunternehmen gehe es nun mal nicht.

Welche der beiden Begründungen stimmt, werden wir erst in einigen Jahren wissen. Bis dahin lautet die spannende Frage: Wie soll ich mich als Privatanleger verhalten? Setze ich unverdrossen auf Value-Werte in der Hoffnung, dass ihr Wiederaufschwung irgendwann einsetzt. Oder sollte ich mich lieber Growth-Aktien kaufen?

Einige institutionelle Anleger und große Fonds beantworten die Frage bereits auf ihre Weise: Erste Value-Fonds machen es bereits wie Warren Buffett und kaufen die Aktien großer Technologiekonzerne wie Amazon, Alphabet und Facebook, sie definierten also kurzerhand die Wachstumsfirmen zu Substanzunternehmen um – nicht nur wegen ihrer immensen Größe, sondern auch weil sie inzwischen äußerst stabile Geschäftsmodelle haben, die ihnen auch in Krisenzeiten stetige Cashflows bescheren und Erträge garantieren. Zudem argumentieren sie: Gerade diese wissensbasierten Firmen seien von den Buchwerten her zu niedrig bewertet, weil es Analysten schwerfalle, den wahren Wert ihrer Assets zu bestimmen – wenn der sich nicht in Fabrikhallen und Produktionsmitteln ermitteln lasse. Daher sähen sie an der Börse teurer aus, als sie es in Wahrheit wären, wenn man ihre immateriellen Vermögensgegenstände mit einberechnen würde. Sie erfüllen damit genau die Kriterien, um als Substanzwerte durchzugehen und von Value-Investoren ausgewählt zu werden.

Aber welche Papiere soll ich kaufen, wo Tech-Aktien schon sehr weit davon geprescht sind? Und wo sind noch andere unterbewertete Firmen, bei denen sich ein Investment lohnt?

Anzeichen für eine Wende

Ein Fakt lässt Analysten derzeit aufhorchen: Im August waren es erstmals wieder die Value-Aktien, die im Vergleich zu den Growth-Titeln deutlicher zulegten. Sie gewannen rund sechs bis sieben Prozent und hatten damit um rund einen Prozentpunkt die Nase gegenüber den Wachstumswerten vorn. Das galt zumindest für mittlere und kleinkapitalisierte Werte. Lediglich bei den Large Caps, also bei den Großen, waren die Growth-Aktien besser. Auf Einjahressicht und noch längerer Haltedauer hängen die Wachstumswerte zwar noch die Substanzwerte ab, aber war das vielleicht die Wende?

Ein Anzeichen dafür könnte sein, dass zuletzt die zyklischen Konsumunternehmen deutliche Erholungstendenzen zeigten, errechneten die Analysten von Morningstar. Um 8,6 Prozent legten die Konsumgüteraktien zuletzt zu und die Industriegüterproduzenten um 7,3 Prozent. Der Auftrieb der Tech-Aktien ließ deutlich nach, sie schafften „nur“ 4,6 Prozent. In der Zeit davor und auf längere Sicht brachten sie es meist auf zweistellige Wachstumsraten. Ob das nun eine kurze Verschnaufpause oder der Beginn einer Trendwende ist, muss man abwarten. Zumindest macht es aber die „Small Cap Value“- und „Mid Cap Value“-Aktien deutlich interessanter. Denn hier gebe es tatsächlich noch viele unterbewertete Firmen, sagen die Auswerter. Bei den Growth-Werten dagegen sehen sie schon viele Überbewertungen, vor allem bei den ganz Großen.

Unabhängig davon, für welche Größenklasse man sich nun entscheidet, gibt es aber einen Faktor, bei dem man Warren Buffett in jedem Fall folgen sollte: Er sucht nämlich seine Aktien vor allem auch nach einem Kriterium aus: Hohe Dividenden müssen sie zahlen. Allein damit erzielt der Starinvestor dreistellige Millionenerträge jedes Jahr. Und dividendenstarke Titel fänden sich eben häufiger bei den Substanzwerten als bei den Wachstumstiteln, argumentiert er. Im deutschen Leitindex Dax etwa tun sich zurzeit – also nach Corona – die Aktien von BASF (6,5 Prozent), Bayer (4,95), Eon (4,8) und Münchener Rück (4,06) hervor, die allesamt Dividendenrenditen von mehr als vier Prozent zahlen. Auch dadurch also gewinnen Anleger auf Dauer, selbst wenn die Kurse der Substanzwerte gelegentlich langsamer steigen.

Und wer nun an die Erfahrung und Weitsichtigkeit des Value-Anlegers Buffett glaubt, aber noch ganz unentschlossen ist, welches Papier er selber wählen soll, der kann es ja auch so versuchen: Warum nicht die Berkshire-Hathaway-Aktie kaufen? Die ist derzeit für rund 200 Euro zu haben, hinkt dem Index noch deutlich hinterher – und wegen des Kursabschlags, den Buffetts Gesellschaft nach Verlusten 2020 selbst verzeichnet hat, gehört das Papier derzeit selbst zu den eher unterbewerteten Substanzwerten. Für mehr Performance in Zukunft hat sich der Altmeister gerade erst neu positioniert.

Kennen Sie schon unseren Newsletter „Die Woche“ ? Jeden Freitag in ihrem Postfach – wenn Sie wollen. Hier können Sie sich anmelden