Der Dax hat sich im vergangenen Jahr prächtig entwickelt (plus 34 Prozent), beinahe täglich gibt es neue Höchststände zu vermelden. Gleichzeitig beklagen sich die Unternehmen über mäßige Bedingungen am Standort Deutschland. Regelmäßig werden überbordende Bürokratie, hohe Steuern, hohe Energiekosten und der Fachkräftemangel moniert. Wie passt das mit den Höchstständen im Dax zusammen?

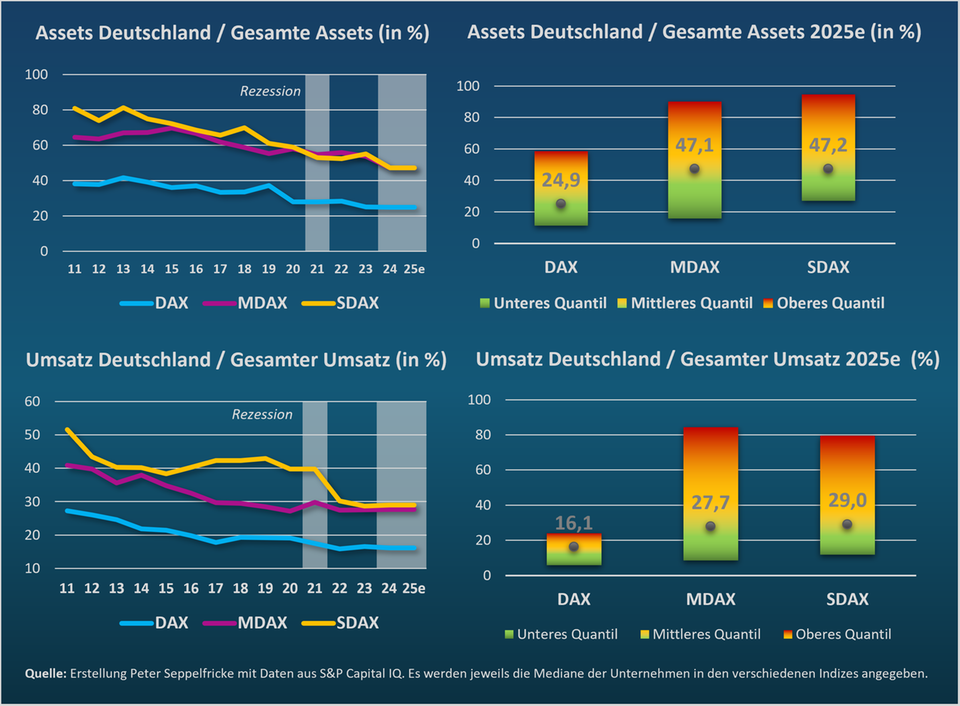

Der Widerspruch löst sich auf, wenn man die Segmentberichte der börsennotierten Unternehmen in Deutschland auswertet. Die großen deutschen Konzerne im Dax produzieren kaum mehr am heimischen Standort. Im Mittel halten die großen Konzerne im Dax nur noch etwa 25 Prozent ihrer Assets im Inland. Bei den kleineren Unternehmen im MDax und SDax betragen die heimischen Anteile zwar noch knapp 50 Prozent, aber auch diese Unternehmen haben den vergangenen Jahren massiv ihren Produktionsanteil im Inland verringert (siehe Abbildung).

Trend zu Standortverlagerungen wird anhalten

Viele strukturelle Probleme schweben wie ein Damoklesschwert über dem Standort: Demographie (steigende Lohnnebenkosten, wachsender Fachkräftemangel), mäßige Infrastruktur, nachlassende Bildung und zunehmende Spaltungen in der Gesellschaft werden die heimischen Produktionsbedingungen auf Jahre hinaus belasten. Viele deutsche Unternehmen planen folglich auch in Zukunft, Investitionen verstärkt im Ausland vorzunehmen.

Die USA dürften von diesem Trend besonders profitieren: geringe Energiekosten, geringe Steuern, wachsende Märkte und auch die Umgehung der von Donald Trump verhängten Zöllen ziehen neue Investitionen an. Attraktiv bleiben auch Schwellenländer wie Indien, die von zwei starken säkularen Trends – Bevölkerungswachstum und wachsende Bildung – profitieren.

Einige Branchen befinden sich in der „Standortfalle“

Insbesondere Unternehmen im Maschinenbau und in der chemischen Industrie beabsichtigen in den kommenden Jahren Standortverlagerungen. Bei den wichtigen Unternehmen der deutschen Autoindustrie fallen Standortwechsel jedoch deutlich schwerer. So gibt es in der Automobilbranche viele hochqualifizierte Fachkräfte und ein komplexes Netzwerk mit Zulieferern, Logistikern und Vertrieb – diese etablierten Strukturen lassen sich im Ausland kaum reproduzieren.

In der Folge halten die deutschen Autokonzerne (Volkswagen, Mercedes, BMW) noch etwa 50 Prozent ihrer Assets im Inland, obwohl sie am heimischen Markt kaum mehr als 20 Prozent ihrer Umsätze erzielen. Kleinere Mittelständler, die sich häufig nur einen Standort leisten können und viele ausgebildete Handwerker beschäftigen, erleiden ein ähnliches Schicksal.

Kann das Ruder von einer neuen Regierung umgeworfen werden?

Eine neue deutsche Regierung müsste massiv entgegensteuern, um die Abwanderung von Kapital aufzuhalten. Die einfachste und effektivste Maßnahme wäre, die Unternehmenssteuern zu senken. Wenn die Trump-Regierung die Unternehmenssteuern auf 15 Prozent senkt, kann Deutschland seinen Unternehmen kaum mehr 30 Prozent aufbürden. Die deutschen Unternehmen wissen am besten, für welche Investitionen die freigesetzte Liquidität genutzt werden sollte.

Ein umfangreicher Bürokratieabbau muss ebenfalls durchgesetzt werden. Damit lassen sich sogar mehrere Probleme gleichzeitig angehen. Die Unternehmen werden von vielen unproduktiven Arbeiten entlastet und es werden weniger Fachkräfte im staatlichen Sektor gebunden. Der Staat könnte zudem die eingesparten Mittel für umfangreiche Investitionen in die marode Infrastruktur des Landes nutzen.

Aktionäre freuen sich über erfolgreiche Internationalisierungen

Die Aktionäre der meisten deutschen Unternehmen können den Problemen am Standort Deutschland gelassen entgegensehen. Die Abhängigkeit vom heimischen Standort ist bereits gering sie können sich darauf verlassen, dass ihr Kapital permanent in die aussichtsreichsten Investitionen investiert wird – sei es im Inland oder im Ausland. Standortverlagerungen sind folglich kaum zum Nachteil der Aktionäre. Die Investitionsrendite (Return on Investment – ROI) ist in anderen Ländern häufig höher und es lassen sich attraktive Wachstumsmärkte erschließen.

Die Deutsche Telekom ist hierbei ein Paradebeispiel. Sie ist heute Marktführer für Mobilfunk in den USA. Die Geschichte der Telekom ist ein Lehrbuchbeispiel dafür, wie man einen behäbigen Staatskonzern in ein erfolgreiches globales Unternehmen verwandeln kann. Continental ist ebenfalls interessant. Das Unternehmen hat sich von einem traditionellen deutschen Autozulieferer zu einem globalen Technologiekonzern entwickelt. Heute produziert Continental in 60 Ländern, mit starker Präsenz in Asien und Nordamerika.