Als Mutter bist du gefühlt immer der Depp. Als ich mit 32 schwanger wurde hieß es, jetzt hat sie ihren Versorger; als ich nach einem Jahr Elternzeit wieder Vollzeit als freie Journalistin arbeitete, wurde mir zu verstehen gegeben: Jetzt macht sie Karriere auf Kosten ihres Mannes (weil wir uns Erziehungs- und Hausarbeiten teilen). Als meine Kinder noch klein waren, wurde erwartet, dass vorrangig ich mich um sie und den Haushalt kümmere – und dafür beruflich kürzertrete. „Wozu hast du denn Kinder? Außerdem verdient dein Mann doch gut!“, waren zwei der beliebtesten Übergriffe. Im Job wurden kinderlose Frauen befördert und uns Müttern reingedrückt: „Du bist ja immer noch da, was ist denn mit deinen Kindern?“ Und auf Partys dauerte es nicht lang, bis mein Mann nach seinem Beruf gefragt wurde – ich nicht.

Solches gesellschaftliche Verhalten gegenüber Müttern ist anmaßend, respektlos und verletzend. Und, was vielen nicht bewusst ist: Es hat gravierende finanzielle Folgen . Die Wissenschaft hat dafür einen Begriff geprägt, den ich bis vor wenigen Jahren nicht kannte: „Child Penalty“ oder „Motherhood Penalty“. Übersetzt: Strafe für Mutterschaft. Frauen werden nachweislich durch die Geburt von Kindern ökonomisch drastisch benachteiligt.

Hohe Einkommensverluste ab dem ersten Kind

Schon in den 1990er-Jahren fiel Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen auf, dass Mütter geringere Löhne erhalten als Väter oder kinderlose Frauen für die gleiche Arbeit. Um die Jahrtausendwende benutzte die Wissenschaft dann den Begriff „Wage Penalty for Mootherhood“. Ein weltweites Phänomen, das besonders in Deutschland ausgeprägt zu sein scheint.

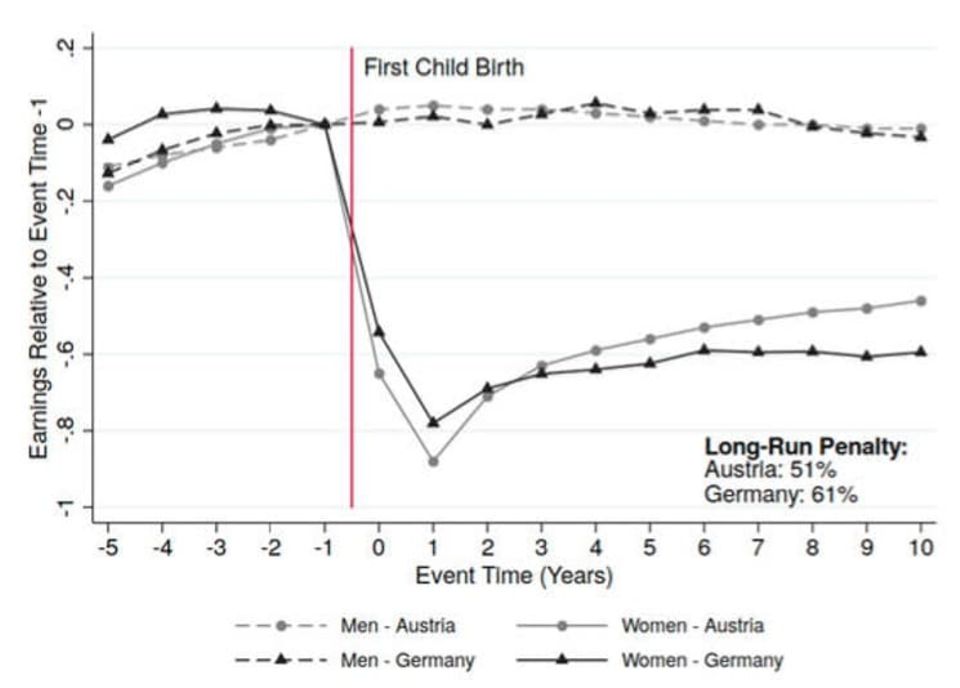

Zu diesem Ergebnis kam 2019 die Studie eines internationalen Forscherteams , die die Verdiensteinbußen von Müttern in sechs europäischen Ländern nach Geburt des ersten Kindes untersuchte. Es stellte sich heraus: Die finanzielle Strafe für das Muttersein ist in Deutschland am größten. Der Einkommensverlust von Müttern selbst zehn Jahre nach Geburt des ersten Kindes beträgt im Schnitt 61 Prozent gegenüber dem Jahr vor der Geburt. In Dänemark fällt die Einbuße mit 21 Prozent am geringsten aus. Bei Vätern gibt es diese Effekte nicht.

Bonus für Vaterschaft, Malus für Mutterschaft

Langfristig 61 Prozent Einkommenseinbußen für Mütter! Eine erschreckende Realität. Je früher Mütter wieder in ihren Beruf zurückkehrten , desto geringer fällt die Lohnlücke zwar aus, bestehen bleibt sie dennoch. Völlig anders bei Vätern: Väter haben gegenüber kinderlosen Männern keine finanziellen Nachteile. Im Gegenteil.

Väter werden von Arbeitgebern als kompetenter und engagierter wahrgenommen als Nicht-Väter. Bei Frauen ist es umgekehrt: Mütter werden im Job als weniger kompetent und engagiert eingestuft als kinderlose Frauen. Während Männer von der Vaterschaft also gesellschaftlich wie finanziell profitieren, wird über Frauen wegen ihrer Mutterschaft der Daumen gesenkt. Das ist bizarr, sind doch viele männliche Führungskräfte selbst Väter. Was denken sie wohl über ihre eigenen Frauen, wenn sie im Job Müttern Kompetenzen absprechen? Außerdem weiß jede Mutter und jeder aktive Vater, dass Kinder großziehen ein Kompetenzbooster ist.

Überholte Denk- und Verhaltensmuster maßregeln Mütter

Wo die Gründe für diese gravierende Ungleichbehandlung liegen? Politische Rahmenbedingungen wie Ehegattensplitting, Steuerklassen, Mutterschutzzeiten spielten zwar eine Rolle, aber nicht die entscheidende. Den stärksten Einfluss erkennt die Wissenschaft in den Geschlechternormen und den stereotypen Rollenzuweisungen an Mütter (und Väter). Sie werden über Generationen hinweg weitergeben. Vor allem von Mutter zu Tochter. Wie zementiert in unserer Gesellschaft diese Rollenzuweisungen bei einem Großteil noch sind, haben viele Mütter schmerzlich und bis zur Erschöpfung in der Pandemie erfahren – durch Politik, Schulen, Arbeitgeber und auch Ehemänner.

Die „Kinderstrafe“, der sich Mütter in unterschiedlicher Stärke ausgesetzt sehen, führt zu geringeren Karriere- und Verdienstchancen, zu Teilzeitjobs und damit zu niedrigen Löhnen und weniger Wohlstand, besonders bei alleinerziehenden Frauen. Folge: Mütter haben es schwerer, Vermögen aufzubauen, erhalten nur kleine, gesetzliche Renten und sind dadurch von Altersarmut bedroht. Ein beschämender Zustand für unserer Gesellschaft.

Was sich für einen „Motherhood Bonus“ tun lässt? Umdenken, anerzogene Rollenbilder und Stereotype bei sich selbst radikal hinterfragen, eine elterngerechte Familienpolitik einfordern und mutige private und berufliche Entscheidungen treffen. Mütter: gebt Care-und Hausarbeit an die Väter ab, fordert das ein, die können das. Und Väter: übernehmt euren Anteil der Care-Arbeit und sucht Arbeitgeber, die euch als aktive Väter unterstützen. Denn die gibt es. Wären Väter nämlich gleichwertig an allen Erziehungs- und Hausarbeiten beteiligt, gäbe es die Diskriminierung von Müttern nicht.

Dani Parthum ist Diplom-Ökonomin, Geldcoach, Finanzbloggerin und Buchautorin. Unter der Marke Geldfrau unterstützt sie Frauen dabei, ihre Angst vor Finanzen abzulegen und für sich selbst Strategien zu entwickeln, selbstbestimmt mit Geld umzugehen und Vermögen aufzubauen.