Inzwischen ist der große Schreck verflogen, nicht aber die Ratlosigkeit. Der Börsenabsturz von vergangener Woche hat dann doch bei vielen Marktteilnehmern etwas hinterlassen, was sich tief eingegraben hat. Der Kurssturz ist zum einen als tiefer Knick in den Charts sichtbar, zum anderen hat er auch auf der Stirn vieler Börsianer ein sichtbares Zeichen hinterlassen: die Sorgenfalte. Sie ist nämlich geblieben. War nun eigentlich der Auslöser für den Kurscrash, den selbst Geschäftsführer von großen Fondsgesellschaften den „mysteriösen“ Absturz nennen? War es tatsächlich eine recht irrationale und plötzlich aufflammende Angst vor Inflation und steigenden Zinsen? Waren es nur technische Signale, die zur großen Verkaufswelle geführt haben? Oder haben am Ende wirklich ein paar Spekulanten den Markt über den Volatilitätsindex manipuliert? Und kann sich das wiederholen? Letzterer Vorwurf steht nun im Raum.

Eines war nämlich bemerkenswert beim Blitzcrash: Es war nicht nur die größte Marktkorrektur seit 2011, sondern sie ging auch einher mit dem höchsten Ausschlag des Volatilitätsindex VIX, der je gemessen wurde. Dieser Index trägt den Beinamen, gewissermaßen der Furchtindikator der Wall Street zu sein. Und am vergangenen Montag/Dienstag, an dem die Börsen krachten, schnellte er von einem Wert von 17 auf stolze 37. Das war die größte und heftigste Bewegung, zu der er sich bisher hinreißen ließ. Derzeit steht der Index immer noch bei 24, also viel niedriger als am Angstmontag, aber doch weitaus höher als in den Tagen davor. Nun gibt es die Aussage eines Whistleblowers, Spekulanten hätten mit gezielten Wetten gegen den Index dessen Wert in die Höhe getrieben und so den Markt manipuliert. Auf den Index selbst kann man zwar nicht wetten, aber über Optionen auf den S&P-500 können Marktteilnehmer ihn dennoch schwer beeinflussen. Ob es in diesem Fall so war, will nun laut übereinstimmenden Medienberichten die Börsenaufsicht SEC untersuchen.

Wären solche Manipulationen möglich, könne das die Finanzstabilität und letztlich die gesamte Wirtschaft beeinflussen, so lautete die Warnung des Whistleblowers – der zuvor immerhin an verschiedenen leitenden Posten in der Finanzbranche tätig gewesen sein soll. Allerdings wies die Chicagoer Börse, die den Volatilitätsindex berechnet, diese Vorwürfe zurück. Welcher Wahrheitsgehalt hinter den Vermutungen steckt, bleibt also abzuwarten.

Vom Ausmaß der Korrektur überrascht

Bisher behalfen sich Anlageprofis mit der Begründung, der große Abverkauf sei rein technischer Natur gewesen . Nach den starken Aktienmarktzuflüssen der vergangenen Monate sei es nur eine Frage der Zeit gewesen, wann eine Korrektur hätte eintreffen müssen. Die sei nun eben erfolgt. Allein bei den amerikanischen Aktien habe es einen Rekordnettozufluss im Monat Januar gegeben. Kein Wunder also, dass es beim Blitzcrash ebenso schnell zu riesigen Mittelabflüssen gekommen sei. Dass die so groß ausfielen, habe ebenfalls an jenen Investoren gelegen, die zuvor mit Fremdfinanzierungen auf den Aktienmarkt gesetzt hatten: Sie seien vom Kurssturz überrascht gewesen und hätten sich daher mit Hedge-Geschäften absichern müssen, was den Crash verschlimmert habe und die Volatilität enorm erhöhte. Deshalb sei die Marktkorrektur zwar im Grunde längst überfällig gewesen, habe in ihrem Timing und ihrem Ausmaß aber dann doch alle Beteiligten überrascht.

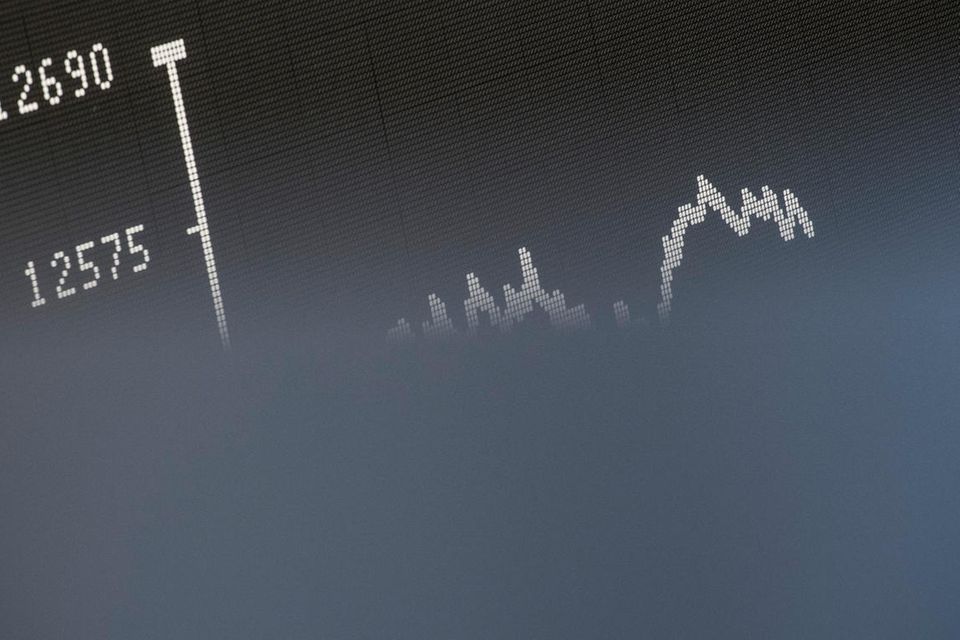

Nun ist inzwischen eine Woche vergangen. Wie also sehen die Marktbeobachter den Crash und dessen Auswirkungen jetzt? Zuerst einmal haben sich neben der Angst auch die Ausschläge am Markt insgesamt vergrößert – jedenfalls im Vergleich zur Vor-Crash-Phase. Der Deutsche Leitindex Dax notiert zurzeit noch immer – oder schon wieder - bei mehr als 12.400 Punkten. Das ist etwa der Stand, auf dem er auch direkt nach dem Kurssturz war. Anfang vergangener Woche hatte er noch bei 12.700 gelegen, der Blitzsturz riss ihn um 300 Punkte in die Tiefe. Danach erholte er sich einmal fast bis auf den alten Stand, bevor er dann aber wieder zum Sinkflug ansetzte.

Die vorläufige Bilanz lautet: Einen Verlust von 6,8 Prozent auf Monatssicht hat der Dax hinnehmen müssen. Schaut man sich den Chart auf längere Zeit an, dann stand zwischen Ende Januar und Anfang Februar sogar kurzfristig ein Minus von 10,3 Prozent auf dem Kurszettel. Es ging von 13.500 auf 12.100 Punkte hinab. Zurzeit scheint es wieder ein bisschen nach oben zu gehen. Und der Dow Jones hat sich zumindest auf Wochensicht schon wieder voll erholt. Auf Sicht von einem Monat bleibt bei ihm unterm Strich zurzeit nur ein Minus von nur 3,5 Prozent stehen. Das ist übersichtlich.

Dennoch warnen Fondsmanager davor, dass es weiter Ausschläge geben könnte. Denn vor allem risikogetriebene Investoren würden wohl weiterhin ihre Aktienbestände reduzieren wollen. Zumindest nach einem Sturz ins Bodenlose sieht es aber zurzeit nicht aus. Denn ein anderer Indikator lässt hoffen: Das Verhältnis von Bullen zu Bären ist zurzeit ausgeglichen, also das Verhältnis von Investoren, die an steigende Kurse glauben – gegenüber jenen, die auf fallende Kurse setzen. Das heißt, dass es etwa so viele Optimisten wie Pessimisten unter den Marktteilnehmern gibt. Wären hingegen alle davon überzeugt, dass schwere Zeiten bevorstünden, wären die Bären klar in der Überzahl.

Trotz Kurssturz bleiben Investoren Aktien treu

Freilich, nun kann man als Schwarzmaler sagen, das könne ja noch kommen. Heißt es nicht, dass Optimisten nur diejenigen Menschen sind, die noch nicht alle Informationen bekommen oder verstanden hätten? Und Gründe für ein weiteres Absinken der Aktienkurse gebe es genug: Die Rückkehr der Inflation etwa, die unerwartet höheren Löhne der US-Wirtschaft verheißen ebenfalls nichts Gutes. Die Staatsanleihenrenditen steigen wieder (amerikanische liegen jetzt bei knapp 3,5 Prozent) und machen damit wieder alternative Anlagen interessanter. Zudem glaubt der Markt daran, dass sich die Zinsen auf breiter Front langsam wieder normalisieren werden. Selbst Europa wird dieses Jahr vermutlich noch auf den neuen Kurs einschwenken. Und dann sorgen sich Marktteilnehmer noch um das große Haushaltsdefizit der Vereinigten Staaten. Das taugt alles zur Besorgnis, oder nicht? Natürlich tut es das.

Dennoch bleiben Großinvestoren mehrheitlich bei ihrer Einschätzung, es gebe keinen Grund dafür, dem Aktienmarkt jetzt den Rücken zu kehren. Manche bekennen sogar, sie hätten ihr Aktienengagement in den vergangenen Tagen noch verstärkt. Andere beteuern zumindest, sie seien bei den Anleihen nicht stärker involviert als zuvor. Stärkstes Argument für Aktien ist derzeit die laufende Berichtssaison: Rund die Hälfte der amerikanischen Firmen hat inzwischen Zahlen vorgelegt und in 80 Prozent der Fälle fielen sie positiver aus als erwartet. Insgesamt rechnen Analysten für das Jahr 2018 mit steigenden Gewinnen je Aktie, rund 20 Prozent sollen es im Schnitt sein.

Eine große europäische Fondsgesellschaft drückte es daher so aus: Es sei eher ein Schlagloch gewesen, in das der Markt da hineingeraten sei. Fundamentale Treiber jedenfalls für eine ernstzunehmende Richtungsänderung sieht sie nicht. Der Markt habe lediglich wieder einmal bewiesen, zu welchen plötzlichen Bewegungen er auch ohne größere Anlässe fähig ist. Allein aufgrund des gesammelten Anlegerverhaltens. Der Bankenverband leitet daraus vor allem einen Ratschlag für die Anleger ab: Sie sollten sich noch einmal intensiv Gedanken machen, wie hoch ihre Risikobereitschaft sei – und bei welchem Umfang von Verlusten sie wirklich nervös werden und aus dem Markt aussteigen wollen. Sehr stark abhängig ist das natürlich von der Frage, welchen Anlagehorizont sie haben. Wer ein paar Jahre Zeit hat, bis er sein Kapital braucht, der sollte sich jetzt von ein paar Schlaglöchern nicht verunsichern lassen.

Die großen Börsencrashs

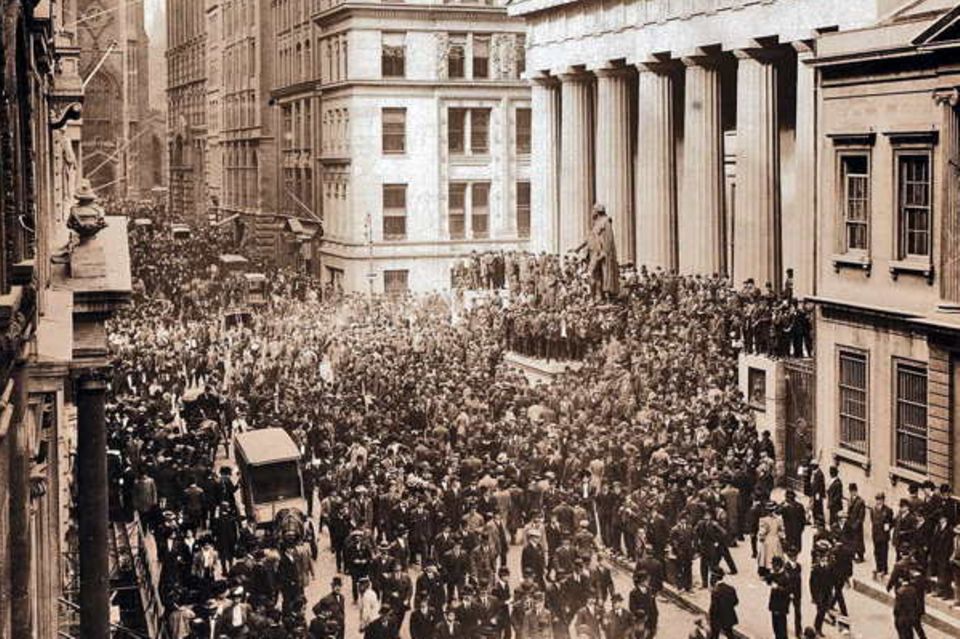

Der Bank Run in New York war ein Schock für die USA: Das Land hatte in der Industrialisierung einen beispiellosen Boom erlebt, was etliche Spekulanten und windige Unternehmer auf den Plan rief. Auslöser des Crashs am 17. Oktober waren denn auch halsbrecherische Geschäfte deutschstämmiger Einwanderer, die mit Leerverkäufen auf ein großes Kupfer-Unternehmen einen Reibach machen wollten. Die Krise wurde unter anderem mit Hilfe des angesehenen Bankers J.P. Morgan im Zaum gehalten. Sie führte in letzter Konsequenz zur Einrichtung der US-Zentralbank, die in Notsituationen eingreifen soll.

Im kollektiven Gedächtnis ist es die Mutter aller Börsenkräche: Im Oktober 1929 kam es am US-Aktienmarkt zum „Schwarzen Donnerstag“, mit dem eine lange Phase rasanten Wachstums und zunehmenden Konsums in dem Land endete. Der Crash von New York mündete in die Große Depression, in der Millionen von Menschen arbeitslos wurden. Der Absturz weitete sich zur Weltwirtschaftskrise aus. Er gilt daher oft auch als eine Ursache für die Ausweitung des sozialen Elends in Deutschland und den Aufstieg der Nationalsozialisten, die daraus politisches Kapital schlugen.

Der Absturz des Dow Jones um 22,6 Prozent an einem Tag war der bis dato größte Einbruch in der Geschichte dieses Index. Der Börsenkrach war der erste, bei dem Computer eine entscheidende Rolle spielten: Die Automatisierung bei der Zusammensetzung der Portfolios verstärkte noch den Abwärtssog an den Märkten. Zwei Monate nach dem Crash erschien der Spielfilm "Wall Street" von Oliver Stone. Er wirkte wie ein Kommentar zu den aktuellen Ereignissen und wurde zu dem Börsenfilm schlechthin.

Jedem, der derzeit in Tech-Aktien investiert, sei noch einmal ein näheres Studium des Dotcom-Crashs empfohlen. Er ist generell ein perfektes Beispiel für Blasen an den Aktienmärkten. In den 90ern führte die Verbreitung des Internets zu irrationalem Überschwang, Phantasie-Bewertungen und übertriebenen Erwartungen an die reihenweise an die Börse gebrachten jungen Firmen. Diese Euphorie endete abrupt im März 2000, als nach ersten Verkäufen einzelner zweifelnder Investoren der Markt völlig in sich zusammen brach und auch viele Kleinanleger um ihr Geld brachte.

Als die Terroranschläge vom 11. September 2001 die Türme des World Trade Center in New York zum Einsturz brachten, wurde die Wall Street umgehend geschlossen und zwar für ganze sechs Tage. Das war die längste Pause auf dem Parkett seit der Großen Rezession in den 30er-Jahren. Nach der Wiedereröffnung des Handels fiel der Dow Jones um rund sieben Prozent.

Es war die größte Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit: Die Immobilienkrise in den USA schwelte seit 2007, die US-Regierung hatte bereits Banken gerettet, bis sie bei der Pleite der Investmentbank Lehman Brothers einen Strich zog: Das Bankhaus sollte – trotz weitreichender Verflechtungen im globalen Finanzsystem - nicht mehr gerettet werden. Die Folge: Am 15. September 2008 brach Panik an den Börsen aus. Der Dow Jones fiel innerhalb eines Tages um fast 800 Punkte. Der Niedergang an den Märkten hielt noch bis ins Jahr 2009 an.

Es war einer der ungewöhnlichsten Crashs der Börsengeschichte: Innerhalb von wenigen Minuten verlor der Dow Jones Industrial Average Index 1000 Punkte. Der plötzliche Einbruch begann am 6. Mai 2010 am frühen Nachmittag und hielt ungefähr 36 Minuten an. Zu den Ursachen gab es zunächst viele Theorien. Mittlerweile ist bekannt, dass der Kurssturz offenbar durch eine Marktmanipulation eines Londoner Daytraders ausgelöst wurde. Im Nachgang des Crashs wurden schärfere Regeln für die US Börsen beschlossen.