Ein Dokument – zahlreiche Implikationen. In Berlin wird zurzeit intensiv über die Blockchain-Technologie diskutiert. Noch im Jahr 2019 soll eine fertige Strategie inklusive Gesetzgebung für den Umgang mit der Blockchain-Technologie durch die Bundesregierung in Form gegossen werden. Die Technologie hat es nun also geschafft, „C-Level Coverage“ in der politischen Sphäre zu bekommen. Vor kurzem hat die Bundesregierung auch schon erste Ideen und Anhaltspunkte zur Blockchain-Strategie in Form eines ausführlichen und zur öffentlichen Konsultation bereitgestellten Fragebogens vorgelegt. Dies ist überraschend und positiv zugleich, wenn man bedenkt, dass die übliche Diskussion über die Digitalisierung im öffentlichen Raum vorwiegend das Einscannen von Akten vorsieht und ein minutenlanges, stabiles Telefongespräch in einem deutschen Zug aufgrund unendlicher Funklöcher faktisch nicht möglich ist. Was die Blockchain-Technologie angeht, scheint der Staat weitaus früher zu liefern als erwartet, denn die meisten Akteure im Blockchain-Umfeld haben derartige offizielle Äußerungen im dritten oder noch eher vierten Quartal erwartet.

In der ersten Konsultationsrunde zum Thema Blockchain und Distributed Ledger Technologien (DLT) geht es neben zahlreichen Anwendungsbeispielen und Implikationen für die Wirtschaft der Zukunft vor allem aber auch um Risiken und die rechtliche Einordnung dieser Innovationen. Wie soll die dezentrale Konsensfindung rechtlich abgebildet werden? Wer haftet, wenn etwas schief läuft? Und kann uns die Blockchain-Technologie vielleicht sogar bei der Energiewende helfen? Um die passenden Antworten auf diese Fragen zu finden und eine angemessene politische sowie rechtliche Begleitung sicherzustellen, analysiert die Bundesregierung in Zusammenarbeit mit einem großen Kreis an Experten die DLT in ihrer ökonomischen, technischen und juristischen Dimension bis in ihre Wurzeln.

Deutschland ist bei der Blockchain-Technologie gut aufgestellt

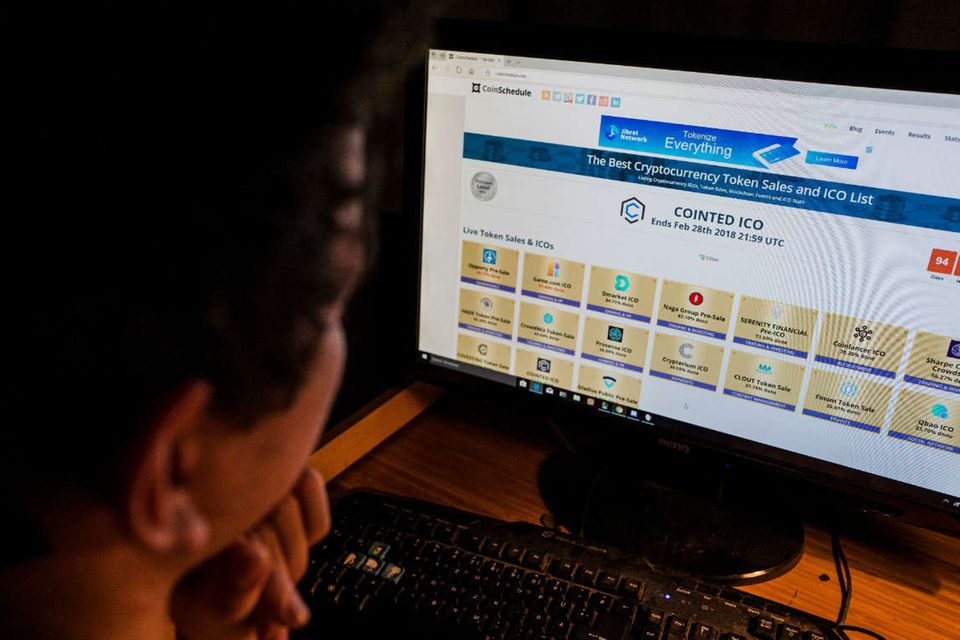

Eins ist heute schon klar: Trotz der Kursrallye des Krypto-Flaggschiffes Bitcoin und der damit verbundenen, negativen wie positiven, medialen Aufmerksamkeit, stößt die Blockchain-Technologie weiterhin auf großes Interesse bei Firmen, öffentlichen Institutionen und Regierungen – vor allem auch Finanzinstituten in Deutschland und weltweit. Die Technologie hat das Potenzial, disruptive Veränderungen zu bewirken an der Art und Weise wie wir zusammenleben, Werte und Vertrauen austauschen sowie Ökonomien betreiben. So ist die politische Relevanz der Technologie vor allem dadurch gegeben, dass sich der Einfluss verschiedener Akteure in unserer Gesellschaft verschiebt. Die Karten werden neu verteilt: Sämtliche Prozesse in unserer Wirtschaft und Gesellschaft, die mit Finanzen und einer Wertbemessung zu tun haben, können durch den Einsatz von DLT dezentralisiert werden. Dabei spielen Kryptowährungen genauso eine Rolle wie auch Enterprise-Blockchain-Lösungen für den Unternehmenseinsatz.

Unter Experten hat sich mittlerweile ein Konsens gebildet. Zusammen mit Künstlicher Intelligence, der Automatisierung von intelligentem Verhalten, und Datenanalytik, der strukturierten Analyse von großen Datenmengen, wird die Blockchain-Technologie die nächste große Digitalisierungswelle auslösen. Ein gutes Analogon findet sich im Bereich Mobilität: Auch wenn ein autonomes Auto - objektiv gesehen – „autonom“ fahren könnte, ist es dennoch im Kern ausgereifte Technologie und Informatik, die solche Innovationen und die Autonomie im Prozess überhaupt erst ermöglichen. Dies gilt auch für die Blockchain-Technologie, die autonomen Wertetransfer auf Basis ausgereifter mathematischer Algorithmen durchführen kann. Die Technologie bietet sich darüber hinaus auch für einen Einsatz in einem autonomen Auto an, damit ein Fahrzeug neben dem autonomen Fahren auch autonom Geld und weitere monetäre Werte vereinnahmen und verausgaben kann. Dies muss sich in Zukunft nicht nur auf Autos beschränken, sondern auch andere Maschinen werden mit Hilfe von Blockchain-Systemen unabhängig Wertetransfers durchführen können. Und nicht nur für das Auto oder eine einzelne Maschine sondern auch für alle anderen Arten der Mobilität der Zukunft sowie für die Bereiche „Industrie 4.0“ und Robotik wird der Dreiklang Blockchain, Künstliche Intelligence und Datenanalyse integraler Bestandteil sein.

Das Fundament für Blockchain-Innovationen steht jedenfalls: Deutschland ist im internationalen Vergleich in Hinblick auf die Blockchain-Technologie gut aufgestellt. Der Grund sind nicht so sehr die Großkonzerne und bis dato schon gar nicht der Mittelstand, sondern die zahlreichen Start-ups in diesem Bereich, die sich vor allem in Berlin aber auch in München und Frankfurt angesiedelt haben. Dies trifft vor allem auf die europäische Achse Baltikum, Berlin, Zürich und Liechtenstein zu. Dieser Raum gehört neben einigen Regionen in den Vereinigten Staaten und im asiatischen Raum zu den weltweit führenden Epizentren der Blockchain-Innovationskraft. In Deutschland arbeiten über 300 Start-ups arbeiten täglich an der nächsten Blockchain-Innovation und es werden täglich mehr. Zusammen mit der Commerzbank, Bosch, Deutsche Bahn, Börse Stuttgart, Daimler, der LBBW und anderen Konzernen signalisieren auch zahlreiche Unternehmen der Technologie eine große Bedeutung.

Bafin genehmigt Security Token

Um das Fundament für ökonomisch relevante Blockchain Innovationen auszubauen, fehlt jedoch vor allem eins: Budget. Und zwar von Konzernen, dem Mittelstand, von Investoren und auch aus dem öffentlichen Sektor. Bei einem Entscheidungsträger ist Technologieverständnis und Mut zur Entscheidung, in diese Technologie zu investieren, erforderlich – oftmals verbunden mit „C-Level Coverage“, also dem Segen des Top-Managements. Überall dort, wo diese Voraussetzungen gegeben sind, geht es mit schnellen Schritten in Richtung Zukunft. Gute Beispiele hierfür sind etwa Commerzbank, Deutsche Bahn, LBBW und Daimler: Hier scheinen Konzernspitze, Rechtsabteilung und das operative „Blockchain-Labor“ Hand in Hand arbeiten.

In diesen Tagen und Wochen passiert in Deutschland in Hinblick auf die Blockchain-Technologie Erstaunliches. Vor kurzer Zeit hat die Bafin den ersten so genannten Security Token und den zugehörigen Prospekt genehmigt. Trotz aller rechtlicher und technologischer Herausforderungen hat es die Firma Bitbond mit Sitz in Berlin kürzlich als erstes deutsches Blockchain Unternehmen geschafft, die Bafin-Lizenz zur Ausgabe virtueller Wertpapiere zu erhalten. Dies kann schon fast als Dammbruch gewertet werden, weil damit Wertpapiere erstmals mit Bafin-Segen entmaterialisiert werden konnten und zudem ein altbekanntes Kapitalmarktkonstrukt (d.h., die Schuldverschreibung) mit der „verrückten“ Kryptowährung Stellar gekreuzt wurde. Damit sind Deutschland und der D/A/CH/LI-Raum nun europaweit und in bestimmten Aspekten weltweit führend.

Bitbond nutzt die Kryptowährung Stellar, die zwar als eine der größten Kryptowährungen gilt, dennoch weitaus weniger bedeutend als der Bitcoin ist. Security Token kombinieren etablierte, regulierte Kapitalmarktkonstrukte mit tokenbasierten Technologien. Security Token werden in sogenannten Security Token Offerings (STOs) emittiert und sind mit wertpapierähnlichen Eigenschaften ausgestattet. Mittels Security Token können Wertpapiere durch digitale Token abgebildet werden (so genannte „Tokenisierung“). Auf diese Art und Weise wird es auch möglich, handelbare Finanzierungsinstrumente wie Aktien oder Genussscheine in digitale Vermögensgegenstände auf der Blockchain-Technologie „entmaterialisiert“ – also ohne Urkunde oder Handelsregister – notieren zu lassen. Noch im letzten Jahr hätte niemand mit einer so frühen Genehmigung gerechnet.

Der Staat hat geliefert

Aus dem veröffentlichten Fragebogen der Bundesregierung lassen sich zumindest eine positive Grundstimmung und ein hohes Maß an Neugier herauslesen. Die Blockchain-Technologie wird als „neuartige Vertrauenslösung“ und als „Alternative zu Intermediären“ bezeichnet. Dass aber auch Skepsis nicht zu kurz kommt, wird den Lesern ebenfalls schnell bewusst. So werden vor allem die ökologische Dimension, technische Besonderheiten, die Vertrauenswürdigkeit und offene Rechtsfragen im Fragebogen zur Sprache gebracht. Es ist wichtig und angemessen, jede Innovation kritisch zu hinterfragen. So muss vor allem ein solides Rechtskonstrukt rund um die Technologie errichtet werden bzw. der Einklang zwischen existierendem Recht und Technologie sichergestellt werden. Dies sollte sich nicht durch technische Spezifität, sondern durch eine effiziente Kombination einer allgemeinen Regulierung für jegliche Art von Token sowie eine Integration bestehender Gesetze und Regulierungen in den Lebenszyklus eines Token auszeichnen. Nur so kann eine zukunftsfähige Gesetzgebung in einem hoch dynamischen Umfeld erzielt werden. Weiterhin müssen Mechanismen zum Verbraucher- und Datenschutz implementiert werden, wobei dabei einige – vor allem technische – Konflikte zu erwarten sind. Gerade dann, wenn Kryptowährungen wie bei Bitbond zum Einsatz kommen, die sich bewusst jeglicher Kontrolle entziehen und daher als dezentralisierte Technologien gelten – ohne Mitarbeiter, ohne physischen Sitz, ohne Postanschrift, ohne Formierung in einer Gesellschaft.

Der Fintech-Rat, ein Expertengremium des Bundesfinanzministeriums, hat sich kürzlich in einer ausführlichen Stellungnahme zur Konsultationsrunde geäußert. Kernpunkte des Positionspapiers sind unter anderem die Forderung nach einer technologieneutralen Regulierung mit Fokus auf die Anwendungsfelder und Risiken einer Token-Economy sowie eine umfassende Förderung der Ausbildung und Forschung im Bereich Blockchain und DLT. Ebenfalls wird in dem Positionspapier angemerkt, dass die politische Relevanz der Technologie aufgrund des enormen Potenzials schon längst gegeben sei, und dass politische Maßnahmen möglichst schnell und auf internationalem Ebene folgen müssen.

Die Bundesregierung ist in das „Krypto-Boot“ eingestiegen und möchte maßgeblich zur politischen Gestaltung der Blockchain-Technologie beitragen. Doch wo die Reise am Ende des Tages hingeht – und vor allem wer die Rolle des Technologie-Kapitäns in diesem Falle übernimmt, bleibt abzuwarten. Mit der Konsultationsrunde im Februar und März 2019 wurde jedoch deutlich, dass Regierung und Politik auf die Unterstützung von Akteuren aus der öffentlichen und privaten Sphäre angewiesen und an einer intensiven Zusammenarbeit sehr interessiert sind. Die Impulswirkung der öffentlichen Feedbackrunde zur Blockchain-Strategie ist sicherlich von großer Relevanz für die kommenden Wochen und Monate. Man könnte sagen, der Staat hat den Ball aufgegriffen und diesen nun zur Wirtschaft gespielt. Nun ist diese wieder am Zug. Der Staat hat geliefert und ist damit gefühlt weiter als manch ein Mittelständler im Lande. Insgesamt gilt es jedoch zu bedenken: Der „große Wurf“ kann sicherlich bei einer mittelfristig den gesamten Finanzmarkt verändernden Technologie nicht über Nacht erwartet werden.