Zhang Yiming, der 38-jährige Gründer von Tiktok, steht vor einem Dilemma. Er kann darauf hoffen, dass US-Präsident Donald Trump seine Entscheidung revidiert (was bei dem erratischen Präsidenten ja nicht gänzlich unmöglich erscheint), oder seine Erfindung an den amerikanischen Konzern Microsoft verkaufen. Der Softwareriese bietet 50 Mrd. US-Dollar für das chinesische Videoportal. Bis zum 15. September muss Zhang sich entscheiden, ob er das Angebot annimmt.

Für Microsoft wäre es die größte Übernahme der Konzerngeschichte, die den bisherigen Rekord klar übertreffen würde: 2016 hatte das Unternehmen die Karriere-Plattform Linkedin für 24,4 Mrd. Dollar gekauft. Microsoft würde mit dem Zukauf aus China in Facebook Konkurrenz machen, denn das Soziale Netzwerk hat mit Reels eine Tiktok-Kopie gestartet. Inzwischen hat auch Twitter-Chef Jack Dorsey sein Interesse an Tiktok bekundet. Allerdings verfügt der Kurznachrichtendienst über wesentlich weniger Cash-Reserven als Microsoft.

Auslöser der Spekulationen ist US-Präsident Trump, der die App in den USA verbieten will, weil die Algorithmen dahinter Informationen über das Nutzerverhalten absaugen. Darin unterscheidet sich Tiktok zwar kaum von amerikanischen Apps wie Instagram oder Snapchat. Allerdings, so der Vorwurf Washingtons, gerieten die Daten direkt in die Hände der Kommunistischen Partei Chinas. Dass die App gesellschaftskritische und politische Inhalte auch außerhalb Chinas zensiert, ist schon länger bekannt. US-Außenminister Mike Pompeo geht mit seiner „Clean Internet“-Initiative noch einen Schritt weiter: Demnach könnten bald zahlreiche chinesische Apps und Provider in den USA verboten werden.

Unter einem Tiktok-Verbot werden vor allem Millionen amerikanische Teenager leiden, allein in den USA soll die App hundert Millionen Nutzer haben. Gravierendere Folgen aber hätte ein Verbot des chinesischen Messengerdienstes Wechat. Auch damit droht Trump.

Die Super-App ist allgegenwärtig im chinesischen Alltag und erfüllt zahlreiche Funktionen. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, was es bedeutet, wenn plötzlich das wichtigste Kommunikations-medium gesperrt wird, stelle man sich folgendes vor: Ab kommender Woche würden Whatsapp, Twitter, Facebook und Paypal nicht mehr funktionieren. Denn Wechat wird nicht nur zur Kommunikation genutzt, in China braucht man die App mittlerweile für alle möglichen Bezahlvorgänge - vom Gemüseeinkauf bis zum Bezahlen der Stromrechnung.

Die App des Internet-Konzerns Tencent ist mittlerweile weit über die Grenzen der Volksrepublik beliebt. Vor allem in den USA nutzen sie Millionen von Auslandschinesen. Sie müssten andere Wege finden, um mit ihren Freunden und Familien zu kommunizieren. Unter dem Streit der beiden Supermächte würden vor allem Menschen leiden, die eigentlich Brücken schlagen zwischen China und den USA.

Ein Verbot würde Apple treffen

Außerdem könnte ein Wechat-Verbot ausgerechnet dem größten amerikanischen Technologie-Konzern schaden. Sollte Apple nämlich dazu gezwungen werden, die App aus seinen Stores zu nehmen, müssten Millionen von Chinesen auf andere Smartphones umsteigen. Der chinesische Markt sorgt für 15 Prozent des weltweiten Umsatzes von Apple. Schätzungen zufolge könnten die iPhone-Verkäufe durch ein Verbot um bis zu 30 Prozent in China einbrechen.

Indien ist diesen Schritt bereits gegangen. Seit vergangener Woche gibt es in den indischen App-Stores keine chinesischen Apps mehr. Auch hier gingen dem Schritt politische Spannungen voraus: Im Grenzgebiet zu China starben bei Scharmützeln sogar mehrere Soldaten.

Seit einigen Wochen eskalieren auch die Spannungen zwischen Washington und Peking wieder. US-Gesundheitsminister Alex Azar besucht zurzeit Taiwan, um sich über die erfolgreiche Covid-19-Bekämpfung auf der Insel zu informieren - es ist der höchstrangige Besuch dieser Art seit vier Jahrzehnten. Peking betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz und schickte Kampfjets, die in den Luftraum des Inselstaats eindrangen.

Auch die USA zündeln: Am Freitag verhängte Washington Sanktionen gegen eine ganze Reihe von hochrangigen Politikern aus Hongkong. Regierungschefin Carrie Lam und weiteren Politikern wird vorgeworfen, „die Autonomie Hongkongs untergraben zu haben“. Gegen sie gilt nun ein Einreiseverbot in die Vereinigten Staaten, etwaige Vermögen in den USA werden eingefroren. Peking wiederum verschärft den Kurs gegen die Demokratie-Bewegung in Hongkong. Am Montagmorgen wurden die Redaktionsräume der Zeitung Apple’s Daily durchsucht, einem wichtigen Sprachrohr der Bewegung. Verleger Jimmy Lai wurde ebenso verhaftet wie die 23-jährige Aktivistin Agnes Chow.

Viele sehen momentan kein Ende der Konfliktspirale. „Es begann mit einem Handelskrieg, der sich zu einem Technologie-Krieg ausgeweitet hat“, sagte Jörg Wuttke, Präsident der europäischen Handelskammer in Peking kürzlich. „Als nächstes könnte ein Finanzkrieg drohen.“

Wie in jedem Krieg ist die Frage müßig, wer angefangen hat. Und auch dem glühendsten Transatlantiker hierzulande dürfte auffallen: In den USA beginnt die heiße Phase des Wahlkampfs. Der angeschlagene Präsident Trump kann eine Zuspitzung im Konflikt mit China gut gebrauchen, um vielleicht doch noch wiedergewählt zu werden.

China ist Verbotsweltmeister

Trotzdem darf man bei der Diskussion nicht vergessen, dass fast alle westlichen Social-Media-Apps in China gesperrt sind, und das schon seit Jahren. Wer auf dem chinesischen Festland (Hongkong bildete bisher eine Ausnahme) Whatsapp, Instagram, Facebook oder Twitter nutzen möchte, braucht dafür ein Virtual Private Network (VPN). Die kleinen Zusatzprogramme leiten den Datenverkehr auf Server außerhalb Chinas um. Allerdings verlangsamen sie den Datenstrom und kosten eine monatliche Gebühr - vor allem aber sind sie illegal.

Hinzu kommen zahlreiche Internetangebote wie Wikipedia, Google und Dutzende von Nachrichten-Websites, deren freier Informationsfluss der kommunistischen Partei ein Gräuel ist. Die Verbote haben aber nicht nur politische Gründe, sie helfen auch den chinesischen Internet-Konzernen dabei, geschützt vor amerikanischer Konkurrenz zu wachsen.

Das sind die Tech-Pendants zu Facebook und Co.

Das sind Chinas Tech-Pendants zu Facebook & Co.

Baidu.com ist laut dem Online-Analysedienst „Alexa“ von Amazon aktuell die meistbesuchte Internetseite in China. Nicht nur der spartanische Look der Suchmaschine erinnert an Google. Robin Li, der Baidu im Jahr 2000 gründete (zwei Jahre nach Google), setzte wie Larry Page und Sergey Brin auf Hyperlinks, um die besten Suchergebnisse zu generieren. Baidu verzeichnet nach eigenen Angaben auch viele Nutzer in Japan, Indonesien, Thailand, Ägypten oder Brasilien.

WeChat begann 2011 als Messagingdienst. Mittlerweile ist es aber viel mehr. Die BBC beschrieb WeChat (oder „Weixin“, der chinesische Name) als Mischung aus Twitter, Facebook, Google Maps, Tinder und Apple Pay. „Aber es ist ebenfalls eine immer mächtigere Waffe zur sozialen Kontrolle durch die chinesische Regierung“, warnte ein BBC-Korrespondent im Juni 2019. WeChat ist laut dem Hootsuite-Report aktuell nach drei Facebook-Apps die App mit den weltweit meisten aktiven Nutzern. Der Mutterkonzern Tencent von Gründer Ma Huateng (alias Pony Ma) hat auch den überaus erfolgreichen WhatsApp-Konkurrenten QQ im Angebot.

TikTok ist auch im Westen ein Hit. Der Nachfolger von Musical.ly belegt laut Hootsuite Platz vier in der Liste der am häufigsten heruntergeladenen mobilen Programme. Damit liegt TikTok noch vor dem Konkurrenten Snapchat. Vor allem die Lipsynch-Funktion, mit der sich kurze Musikvideos drehen lassen, ist auf dem Videoportal und der dazugehörigen App der Renner.

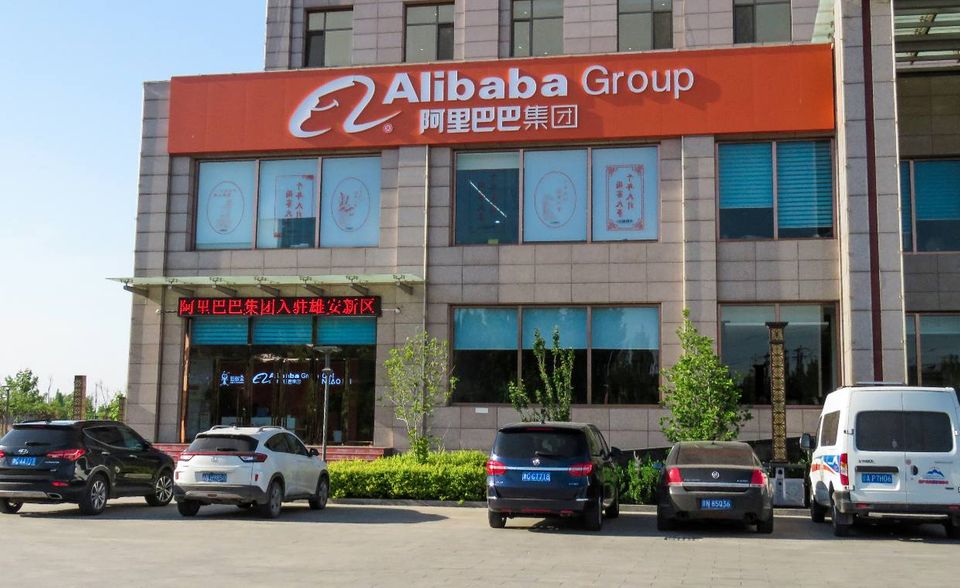

1999, fünf Jahre nach dem Start von Amazon, gründete der ehemalige Englischlehrer Jack Ma den Online-Marktplatz Alibaba. Die Alibaba Group hat heute laut „Forbes“ einen Marktwert von rund 480 Milliarden Dollar. Das Magazin führt den chinesischen Online-Händler auf Platz 59 der größten börsennotierten Firmen der Welt. Ebay liegt auf Platz 533. Alibaba ist bei Apps auch mit dem UC Browser und der Einkaufsplattform Taobao erfolgreich.

Sina Weibo ist der größte Mikroblogging-Dienst der Volksrepublik. Er dient chinesischen Nutzern als Ersatz für Twitter, Tumblr oder Facebook. Sina Weibo ging 2009 online und soll mehr als 445 Millionen Nutzer haben.

Youku ist das chinesische YouTube. Der Name bedeutet „cool“. Die Videoplattform gehört zur Alibaba Group. Sie operiert auch als Streamingdienst. Täglich sollen mehr als 800 Millionen Videos auf Youku angeschaut werden. Youku konkurriert in China mit dem Baidu-Videodienst iQiyi.

Der Handelsstreit zwischen den USA und China sowie Spionagevorwürfe gegen die Firmenspitze haben Huawei in den vergangenen Monaten in den Schlagzeilen gehalten. Google hat angedroht, die technische Unterstützung für Geräte des Herstellers einzustellen. Damit müssten künftige Besitzer von Huawei-Handys womöglich auf Google-Apps wie Gmail, Chrome und YouTube verzichten. Huawei arbeitet allerdings schon seit Jahren an einer Android-Alternative. Im Juni 2019 wurde bekannt, dass das Betriebssystem namens Hongmeng bereits in China getestet wird und bald einsatzbereit sein soll.

Erst im Schatten von Pekings Zensurmauer konnten chinesische Internet-Konzerne die Größe erreichen, die sie heute haben. Und hier beginnt das Problem: Tencent, Bytedance und Alibaba unterwerfen sich nicht nur im eigenen Land den Regeln der KP. Sie sind längst auch außerhalb Chinas zu wichtigen Playern geworden. Regierungskritische Posts und Nachrichten werden nicht nur innerhalb Chinas zensiert und gelöscht, sondern mittlerweile auch außerhalb des Machtbereichs der Pekinger Führung. Die Expansion der Konzerne ins Ausland will Washington nun stoppen - grundsätzlich wird diese Politik von beiden großen Parteien in den USA getragen.

Kein Geheimnis ist auch, dass die Chefs der größten chinesischen Internet-Konzerne Parteimitglieder sind: Huawei-Chef Ren Zhengfei ist ein ehemaliger Offizier der Volksbefreiungsarmee, Alibaba-Gründer Jack Ma gab seine Parteimitgliedschaft vor einigen Jahren bekannt. Der reichste Chinese, Tencent-Chef Ma Huateng, ist Delegierter des Nationalen Volkskongresses.

Wer Washington und insbesondere Trump nun vorwirft, er spalte das Internet, der vergisst: Es gibt längst zwei Netze - ein globales, weitgehend freies Internet und ein chinesisches Netz, das streng von der Partei kontrolliert 1,3 Milliarden Menschen hinter der „Great Firewall“ nutzen.

Kennen Sie schon unseren Newsletter „Die Woche“ ? Jeden Freitag in ihrem Postfach – wenn Sie wollen. Hier können Sie sich anmelden