Etwa jede zehnte Corona-Infektion wird in Deutschland mittlerweile von der Corona-Warn-App erfasst. Rund 40 Prozent der Nutzer teilen der App ihr positives Testergebnis laut Robert-Koch-Institut allerdings nicht mit. Zwar sind die Downloadzahlen angesichts der zweiten Pandemiewelle auf mittlerweile mehr als 22 Millionen angestiegen, ihr volles Potential habe die App aber noch nicht ausgeschöpft.

Um das zu ändern, könnte die Corona-Warn-App bald eine grundlegende Überarbeitung bekommen. Einen entsprechenden Bericht habe Jens Spahn dem Kanzleramt vorgelegt, berichtet der „Spiegel“ . Nutzer soll die App merhmals daran erinnern, ihren Kontakten ein positives Testergebnis mitzuteilen. Auch die Updates über das eigene Infektionsrisiko sollen künftig mehrmals am Tag möglich sein. Auch die Entwickler von SAP und Telekom planen bis Ende des Jahres einige Updates . Damit reagieren sie auf die Kritik der vergangenen Monate, die App müsse sich stärker an die neuen Erkenntnissen über das Coronavirus und dessen Verbreitung anpassen.

Für eines der Anfangsprobleme ist dagegen mittlerweile ein Lösung in Sicht: die Vielzahl nationaler Corona-Warn-Apps auf europäischer Ebene. Seit Mitte Oktober können nationale Apps, sich über die Plattform EU Federation Gateway Service (EFGS) vernetzen – und so auch im Ausland genutzt werden. Gleichzeitig sollen sie den Austausch von Infektionswarnungen ermöglichen. Deutschland, Finnland und Italien sind dabei schon von Beginn an Teil der Plattform, während andere Länder nach und nach folgen sollen. Zum Jahresende könnten bis zu 16 nationale Apps miteinander gekoppelt sein.

So steht es international um die Corona-Warn-App

Ein Blick auf die Warn-Apps anderer Länder zeigt dabei: Nicht nur Deutschlands App hat angesichts zurückhaltender Nutzer und technischer Bugs Verbesserungsbedarf. Zum Start der deutschen Corona-Warn-App hat Capital sich schon einmal die Anwendungen in anderen Ländern angeschaut. Was sich seitdem getan hat, zeigt die nachfolgende Bilderstrecke für elf verschiedene Länder:

Das ist aus den Corona-Warn-Apps geworden

Am 22. Oktober ging in Frankreich die App „Tous anti Covid“ (Deutsch: Alle gegen Covid“) an den Start. Sie soll ihre Vorgängerin StopCovid ablösen. Eigentlich sollte die App ein „Prestige-Projekt“ werden, im Oktober musste Frankreichs Präsident Emmanuel Macron aber bilanzieren: „Das hat nicht funktioniert.“ Nur 2,6 Millionen Franzosen hatten die App bis Mitte Oktober heruntergeladen, das entspricht knapp vier Prozent der Bevölkerung. Als Grund für die Zurückhaltung gaben viele an, dass die App ständig aktiv war und zu viel Strom verbraucht habe. „Tous anti Covid“ setzt jetzt auf einige Neuerungen. Nutzer müssen die App nun manuell aktivieren. Der Scan von QR-Codes beispielsweise am Eingang von Geschäften oder Lokalen soll die Franzosen außerdem ermutigen, die App unterwegs mehr zu nutzen. Anders als „StopCovid“ setzt ihre Nachfolgerin auf Informationen in Echtzeit, um Nutzer über das Infektionsgeschehen in ihrem Umfeld auf dem Laufenden zu halten.

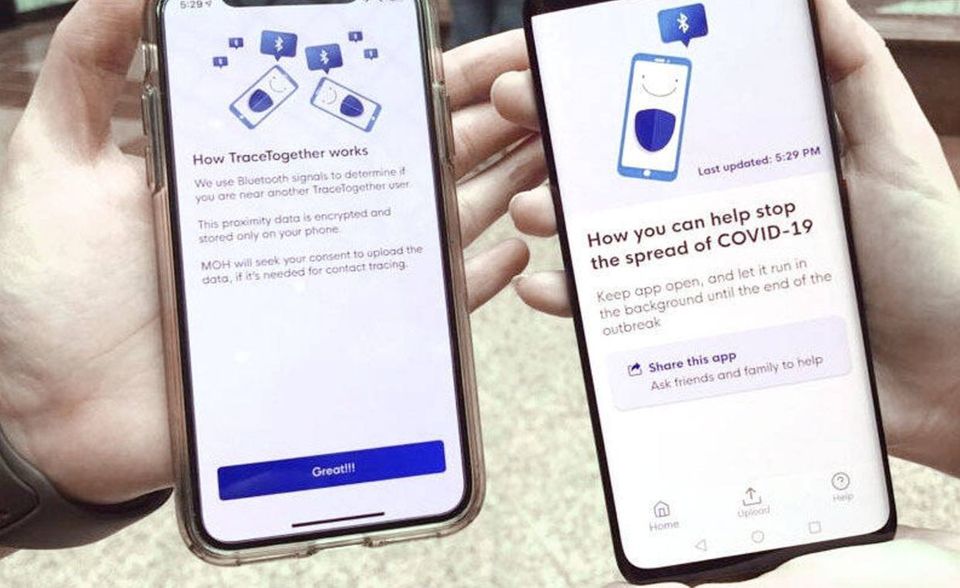

Singapur war eines der ersten Länder, das eine Corona-Tracing-App entwickelte. Rund zwei Drittel der Bevölkerung haben die App mittlerweile heruntergeladen. Die App könnte aber bald vom sogenannten „Trace Together Token“ abgelöst werden. Nach einem erfolgreichen Test des Tokens für ältere Menschen besitzt mittlerweile knapp die Hälfte der Bevölkerung den grauen Anhänger mit Memory-Chip und Antenne. Technisch setzt der Anhänger dabei wie die App auf das Tracing mittels Bluetooth-Signal. Bis auf Weiteres sollen App und Token parallel genutzt werden. Für Studenten ist die kleine graue Box ab Dezember allerdings Pflicht.

Österreich hat seine „Stopp Corona“-App angesichts der steigenden Fallzahlen einem Update unterzogen. Die App, die vom Österreichischen Roten Kreuz betrieben wird, ist schon seit Ende März im Einsatz. Etwas mehr als jeder Zehnte hat „Stopp Corona“ mittlerweile heruntergeladen. Etwa die Hälfte benutzt die Anwendung auch aktiv. Im Lockdown will die österreichische Regierung aber noch stärker auf die App setzen. Laut der österreichischen Ärztekammer gelte sie beim Contact Tracing als unverzichtbar. Ab dem 14. Dezember soll sich „Stopp Corona“ außerdem mit der europäischen Warnplattform für nationale Apps vernetzen.

In Katar ist die Corona-Warn-App Ehteraz (Deutsch: „Vorsicht“) seit Ende Mai für Einwohner und Einreisende Pflicht. In den vergangenen Monaten machten immer mehr Geschäfte, Banken und Büros die App zur Voraussetzung für den Einlass. Wer ohne App erwischt wird, muss zudem mit Bußgeldern und im schlimmsten Falle sogar mit einer Haftstrafe rechnen. Nachdem Ehteraz an den Start gegangen war, hatte unter anderem die Menschenrechtsorganisation Amnesty International über Sicherheitslücken in der App berichtet. So waren zwischenzeitlich bis zu eine Million persönlicher Daten von Nutzern für Dritte zugänglich. Kritik gab es auch für den Zugriff, den die App auf Fotos und Telefonkontakte verlange. Im Juni kündigten katarische Behörden an, die Lücke sei geschlossen worden.

In der ersten Jahreshälfte nutzte Spanien noch viele verschiedene regionale Corona-Apps. Mit „RadarCovid“ setzt das Land seit September auf einen übergreifenden Anbieter. Die Warn-App wurde von der staatlichen Behörde für Digitalisierung entwickelt und soll von den regionalen Gesundheitsbehörden in Betrieb genommen werden. In elf Regionen war „RadarCovid“ im Oktober bereits verfügbar. Wie spanische Medien berichten, hat bislang aber nur ein Zehntel der Spanier die App heruntergeladen. Seit Ende Oktober ist die App dabei auch mit der europäischen Warnplattform verbunden, die den Austausch von Infektionswarnungen unter den beteiligten nationalen Apps ermöglicht.

Seit Anfang Juni ist die App „Immuni“ in Italien aktiv. Bis Anfang Oktober hatten rund sieben Millionen Italiener die Tracing-App heruntergeladen. Laut Nutzerzahlen des Betreibers von Oktober gibt es dabei regionale Unterschiede: Während rund 15,9 Prozent der Nutzer in den Abruzzen und weitere 15,5 Prozent in der Emilia Romagna leben, sind die Zahlen in Sizilien (7,8 Prozent) und Kalabrien (8,2 Prozent) gerade einmal halb so hoch. Auch Urlauber können die Anwendung nutzen, die mittlerweile in fünf Sprachen aktiv ist. „Immuni“ zählte gemeinsam mit der deutschen und der finnischen Corona-Warn-App zu den ersten drei Anwendungen, die seit Mitte Oktober mit der neuen europäischen Datenplattform zum Austausch von Infektionswarnungen vernetzt sind.

Eine einheitliche Tracing-App gibt es in China nicht, je nach Stadt oder Provinz kommen verschiedene Plattformen zum Einsatz. Zentral ist für Nutzer dabei ein QR-Code, der an Kontrollpunkten wie vor Einrichtungen und Bahnhöfen gescannt werden muss. Der Code enthält dabei entweder die Farbe Rot, Gelb oder Grün für das Infektionsrisiko – basierend auf den Angaben der Nutzer. Bei Grün können sich Nutzer frei bewegen, bei Gelb ist eine Woche, bei rot zwei Wochen Selbstquarantäne nötig. Erstellt wird der Code unter anderem bei einigen Bezahldiensten wie Alipay, die Namen, Adresse und Ausweisnummer abfragen. Dazu greift die App auch auf weitere Daten darunter kürzlich unternommene Reisen oder das soziale Umfeld zurück, heißt es laut staatlichen Angaben.

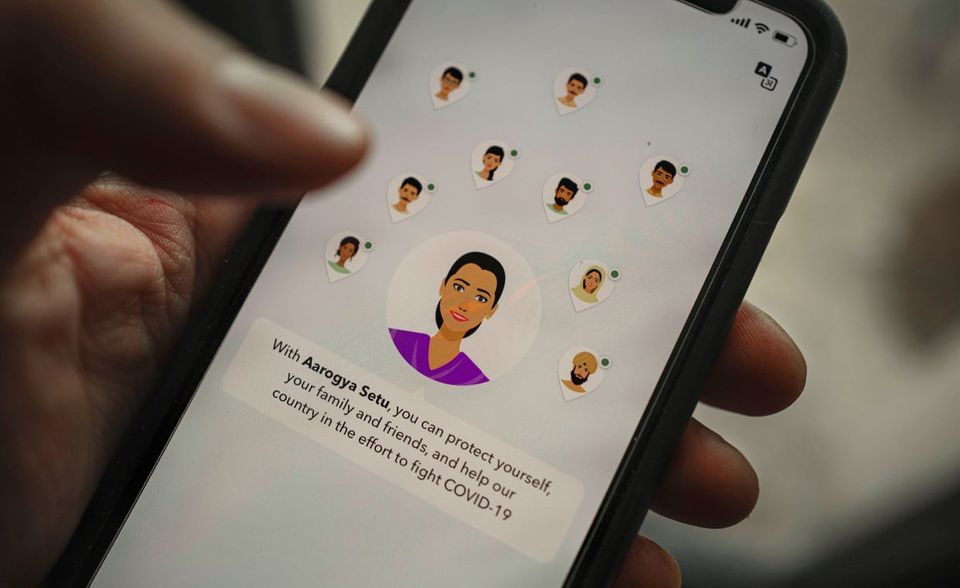

Mehr als 160 Millionen Inder haben die App „Aarogya Setu“ mittlerweile auf ihrem Handy. Indischen Medien zufolge ist sie damit die Warn-App mit den meisten Nutzern weltweit. Schon in den ersten zwei Wochen nach Launch zählte die Applikation nach Angaben der Behörden rund 50 Millionen Nutzer. Im Alltag wird sie für viele Inder aber schon alleine deshalb nötig, weil private Geschäfte und Büros auf die App als Nachweis für ein niedriges Infektionsrisiko setzen. Pflicht ist die App allerdings nicht. Erst Ende Oktober entschied der Karnataka High Court für die gleichnamige Region, dass öffentliche Einrichtungen die App nicht zur Voraussetzung für ihre Leistungen machen dürfen. Technisch setzt die App auf eine Doppelstrategie: Sie registriert über Bluetooth nicht nur Smartphones in ihrer Nähe, sondern wertet mittels GPS auch den Standort der Nutzer aus. In den vergangenen Monaten stand sie in indischen Medien daher immer wieder für mangelnden Datenschutz in der Kritik.

In kaum einem Land funktionierte der Download der Corona-Warn-App im Frühjahr so gut wie in Island. Rund 40 Prozent aller Isländer hatten die Anwendung bereits im ersten Monat im Einsatz heruntergeladen. Anstatt Bluetooth setzt „Rakning C-19“ dabei auf GPS. Der Erfolg für die Bekämpfung der Pandemie wird allerdings gering eingeschätzt. In einigen Fällen sei sie hilfreich gewesen, hieß es vom Leiter der Corona-Tracing-Einheit der isländischen Polizei im Mai gegenüber der „MIT Review“. Eine Wende habe die App für die Eindämmung des Virus aber nicht bedeutet. Island hat bisher vor allem auf flächendeckende Test, strenge Isolation und die analoge Nachverfolgung von Kontakten gesetzt.

Anfang Mai ging die App „Covid Safe“ an den Start. Mittlerweile haben nach Schätzungen des Senats rund sieben Millionen Australier – und damit etwas mehr als jeder Vierte – die App auf ihrem Handy. Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit dem Einsatz von Bluetooth ist der Erfolg der App aber auch knapp ein halbes Jahr später ernüchternd: Bei einer Senatsanhörung im Oktober gab das Gesundheitsministerium bekannt, dass die App bislang nur 17 Corona-Infizierte ausfindig gemacht hätte, die den öffentlichen Behörden entgangen seien. Seit Ausbruch der Pandemie hatte Australien mehr als 27.700 Corona-Fälle.

Schon im Sommer verpasste Israel seiner Tracing-App „Ha-Magen“ eine Auffrischungskur. Zwar hatte die App im ersten Monat nach Launch schon etwa zwei Millionen israelische Nutzer, technische Defekte wie Fehlalarme erschwerten allerdings ihre Genauigkeit. In der neuen Version „Ha-Magen 2.0“ sind diese Fehler behoben. Anstatt auf GPS-Daten setzt die App beim Tracing nun auf Bluetooth. „Ha-Magen 2.0“ ist seit Ende Juli im Einsatz. Israelischen Medienberichten zufolge soll die Regierung aufgrund des mäßigen Erfolgs der App aber bereits an einer neuen Anwendung arbeiten. Diese soll sich auf Unternehmen konzentrieren, berichtet die Zeitung Haaretz.