In dem Raum, in dem aus Stoffteilen Sakkos werden, hört man nur ein leises Rattern. In langen Reihen stehen Tische mit Nähmaschinen, dahinter sitzen viele Frauen und nur ein Mann. Alle paar Sekunden nimmt jemand ein Stück Stoff und schiebt es unter seiner Nähmaschine hindurch.

Der Nähsaal könnte in China, Vietnam oder der Türkei stehen – oder in einem anderen Niedriglohnland, wo deutsche Modefirmen längst ihre Kleidung produzieren lassen. Doch tatsächlich arbeiten die Näherinnen in Herford, einer Kreisstadt im nordöstlichen Zipfel Nordrhein-Westfalens. Hier an ihrem Firmensitz lässt die Bugatti Holding Brinkmann, ein Familienunternehmen mit Marken wie Bugatti, Wilvorst und Eduard Dressler, noch einen kleinen Teil ihres Sortiments fertigen: Reitersakkos und Reiterhosen der Marke Pikeur. 35 Sakkos und 100 Hosen produzieren die Mitarbeiter in Herford jeden Tag – vom Zuschnitt der Stoffe bis zum letzten Knopf.

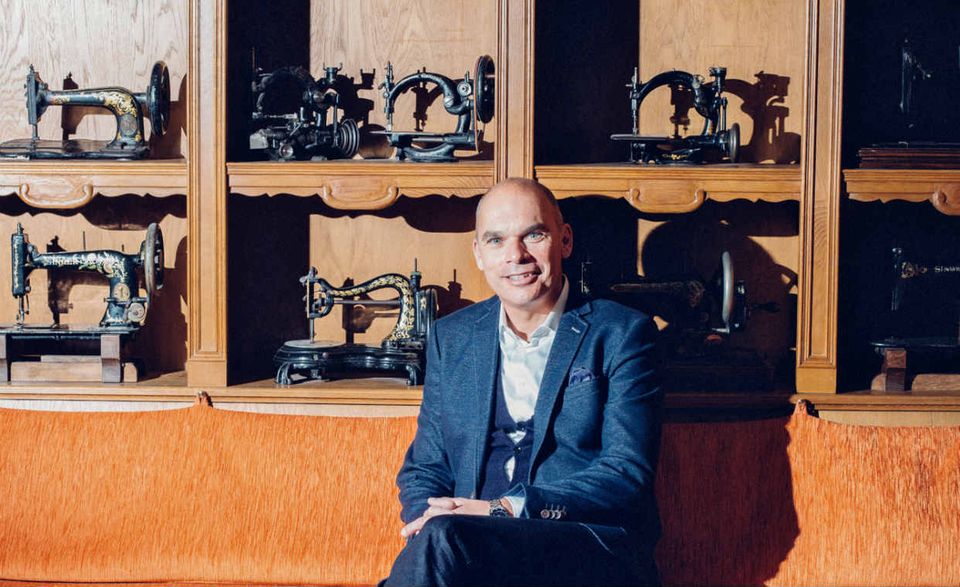

„Solch einen vollstufigen Betrieb gibt es in Deutschland kaum noch“, sagt Wolfgang Brinkmann, einer der geschäftsführenden Gesellschafter der Bugatti-Gruppe. „Aber solange es geht, werden wir uns diesen Luxus leisten.“ Wenn auch nur bei einem Nischenprodukt wie der Reitbekleidung.

Zusammen mit seinem Bruder Klaus führt Brinkmann die Firma seit 1986 in zweiter Generation. Der Name Bugatti, den ein Mitarbeiter einst aus dem mailändischen Telefonbuch abgeschaut hat, klingt italienisch. Aber das Unternehmen ist typisch für die ostwestfälische Bekleidungsbranche: ein Mittelständler mit führender Rolle der Gründerfamilie, mit starken Marken, einem dreistelligen Millionenumsatz und einem hohen Exportanteil.

Das „Fashion Valley“

Fast jeder in Deutschland hat schon Mode aus diesem Cluster zwischen Teutoburger Wald und Weserbergland gekauft: Mäntel und Anzüge von Bugatti, Hemden von Seidensticker aus Bielefeld, Kostüme und Handtaschen von Gerry Weber aus Halle in Westfalen, Hosen von Brax oder aus der Herforder Ahlers-Gruppe, zu der Marken wie Pierre Cardin, Baldessarini und Otto Kern gehören.

„Fashion Valley“ hat ein Marketing-Mann die Region einmal getauft. „Ostwestfalen ist mittlerweile die stärkste Bekleidungsregion in Deutschland“, sagt Bugatti-Chef Wolfgang Brinkmann – auch weil sich die Firmen hier besser halten als in anderen Textilregionen, wo schon viele Traditionsmarken vor den veränderten Kaufgewohnheiten, Rabattschlachten und der Billigkonkurrenz durch globale Bekleidungsriesen wie Zara, H&M und Primark kapituliert haben. Der Umsatz der deutschen Modehersteller stagniert seit Jahren – oder schrumpft sogar, 2016 um 3,4 Prozent. Derzeit schwappt eine Pleitewelle durch die Branche: Strenesse, Steilmann, Laurel, René Lezard, Basler, die Handelsketten Wöhrl und Sinn Leffers. Zuletzt erwischte es Anfang Oktober den Hosenhersteller Gardeur aus Mönchengladbach.

Aber auch die ostwestfälischen Mittelständler, die in vielen Kaufhäusern das mittlere Preissegment dominieren, müssen kämpfen. Nach Jahren stürmischen Wachstums steckt der börsennotierte Damenmodehersteller Gerry Weber in einem harten Sanierungsprogramm. Der Hemdenspezialist Seidensticker musste gerade eine 30-Millionen-Mittelstandsanleihe zurückzahlen. Und auch Bugatti, Ahlers und Brax, die in Herford ein paar Autominuten voneinander entfernt sitzen, müssen sich dem immer schärferen Wettbewerbsdruck anpassen – auch innerhalb des Clusters selbst.

Vom Flachs zum Leinen

Die Textilproduktion hat eine lange Tradition in der Region, in der heute auch Weltkonzerne wie Dr. Oetker, Miele und Bertelsmann sitzen. Seit dem späten 16. Jahrhundert hatte sich neben der Landwirtschaft eine vorindustrielle Textilfertigung etabliert. Aus Flachs, der hier prächtig gedieh, fertigten Tausende kleine Spinner und Weber in Heimarbeit Garn und Leinen. Händler aus Bielefeld, Herford und anderen Städten kauften es auf und vertrieben es weiter – früh auch ins Ausland, wo der Stoff weiterverarbeitet wurde.

Der Durchbruch für das Gewerbe in der damaligen Grafschaft Ravensberg kam Ende des 17. Jahrhunderts unter preußischer Herrschaft: Kurfürst Friedrich Wilhelm, der die Textilfertigung als Wohlstandsquelle für die Landbevölkerung förderte, ließ für den Leinenhandel in Bielefeld und Herford Leggen einrichten – Prüfeinrichtungen, denen die Hersteller ihre Produkte vorlegen mussten. Einwandfreie Stücke bekamen den kurfürstlichen Leggestempel. Minderwertige wurden zerschnitten.

So wurde „Leinen aus Bielefeld“ zu dem, was man heute eine Weltmarke nennt – obwohl die Stadt kaum 3000 Einwohner hatte. „Der Stempel der ravensbergischen Leggen wurde schon nach Verlauf weniger Jahre dasselbe für den auswärtigen Käufer, was heute etwa der Name einer bekannten und gerühmten Firma ist“, schrieb der Bielefelder Leinenhändler Karl Kisker 1924. Es begann der Aufstieg von Kaufleutedynastien mit Namen wie Delius und Weber. Im späten 18. Jahrhundert saßen in Bielefeld 40 Leinenhändler, die bis nach Amerika exportierten.

20.000 Spindeln

Doch in den Jahren nach 1830 stürzte das Gewerbe in die Krise. In England setzte sich die industrielle Garnproduktion durch, hinzu kam die Konkurrenz durch die Baumwolle. Die handgemachten Produkte aus Bielefeld verloren ihre Märkte, Spinner und Weber verarmten. Um mit den günstigen Massenprodukten konkurrieren zu können, schlossen sich 1854 mehrere Bielefelder Textilkaufleute zusammen und gründeten die Ravensberger Spinnerei – die Keimzelle für die moderne Bekleidungsindustrie in der Region. Mit 20.000 Spindeln war sie zeitweise Europas größte Flachsgarnspinnerei.

Bald entstanden weitere Spinnereien, dann mechanische Seiden-, Plüsch- und Baumwollwebereien, gefolgt von weltbekannten Nähmaschinenherstellern wie Dürkopp und Koch’s Adler. Zunehmend wurden die Stoffe auch in Wäschefabriken in der Region verarbeitet. In Bielefeld, Herford und Gütersloh siedelten sich ab Ende des Jahrhunderts Konfektionsfabriken an, die Hemden, Weiß- und Bettwäsche herstellten.

1919 folgte eine Firma, die bis heute ein Aushängeschild des Clusters ist: Seidensticker. In Spitzenzeiten arbeiteten für das Unternehmen in Bielefeld an die 5000 Mitarbeiter, „fast alle natürlich in der Produktion“, sagt Gerd Oliver Seidensticker, der zusammen mit seinem Cousin Frank als Gesellschafter auch die Geschäfte führt. Sein Großvater Walter senior, der Firmengründer, führte in den 30er-Jahren die Fertigung an Taktfließbändern ein und schraubte die Produktion hoch. Im Lauf der Zeit verkaufte Seidensticker Millionen Markenhemden wie das „Matchtown“ und die „Schwarze Rose“, die Ende der 60er-Jahre zu einem Statussymbol wurde. „Über Jahre gab es nur Wachstum, Wachstum, Wachstum“, sagt Seidensticker.

Heute fertigt das Unternehmen zwölf Millionen Teile im Jahr, vor allem Hemden und Blusen der Kernmarke Seidensticker und des Premiumlabels Jacques Britt. Zudem hält die Firma die Lizenz für die Marke Camel active. Der Umsatz liegt bei rund 200 Mio. Euro – Tendenz stagnierend. Produziert wird in eigenen Fabriken in Vietnam und Indonesien. Von den 2.600 Mitarbeitern sitzen noch 400 in Bielefeld. Nähmaschinen sind in der eigentlich zu groß gewordenen Zentrale nur noch als Museumsstücke zu finden.

Schon früh hat Seidensticker auf eine Entwicklung reagiert, die die ganze Branche bis heute prägt. Gerd Oliver Seidensticker umreißt sie mit der Formel „der Lohnminute hinterherlaufen“ – und meint die Verlagerung der fast 100-prozentig manuellen Fertigung in Niedriglohnländer. Der Gründerenkel erzählt, wie sein Großvater, als der seinen 60. Geburtstag feierte, vom Ehrengast Ludwig Erhard überrumpelt wurde. „Seien Sie stolz auf das, was Sie hier haben“, sagte der Wirtschaftswunderminister. „Das wird bald alles im europäischen Ausland sein.“

Schon bald wurde der Preisdruck so groß, dass Seidensticker tatsächlich Teile der Produktion an Lohnfertiger abgeben musste: erst nach Spanien und Portugal, dann als einer der ersten deutschen Modehersteller nach Asien. „Das war der Schritt, der dem Unternehmen das Überleben gesichert hat“, sagt der Firmenchef. „Viele, die zu lange gewartet haben, gibt es heute nicht mehr.“ In der ostwestfälischen Bekleidungsindustrie sank die Zahl der Betriebe zwischen 1960 und 1990 von 333 auf 139. Von 30.000 Beschäftigten blieb nicht einmal die Hälfte.

Rein zahlenmäßig ist der Cluster seitdem weiter geschrumpft. Doch unter den elf Bekleidungsfirmen mit 2.400 Mitarbeitern, die die IHK-Statistik für 2016 ausweist, sind fünf Global Player, die sich in allen Krisen der Branche behauptet haben. „Hier in der Region sitzen immer noch viele gute Leute, mit denen man einen Krieg gewinnen kann“, sagt Seidensticker, der auch Präsident von German Fashion ist – einem bundesweiten Verband, der seit Jahren in ostwestfälischer Hand ist: Vor ihm präsidierte dort Bugatti-Gesellschafter Klaus Brinkmann.

„Wir Ostwestfalen können gut rechnen“, sagt Wolfgang Brinkmann, der andere Bugatti-Chef. „Mit spitzem Bleistift. Das müssen wir auch.“ Wer in der Modeindustrie bestehen wolle, brauche zwei Säulen: starke Marken und Produkte – und ein starkes Controlling. Sein jüngerer Bruder Klaus ergänzt: „Unsere Stärke ist, dass wir alle familiengeführte Unternehmen sind. Wir denken nicht in Drei- oder Fünfjahresverträgen.“ Die Familien, die hinter den fünf Großen des Clusters stünden, hätten ihre Firmen nicht ausgeplündert. Und überall sei die Nachfolge geklärt. Bei der Bugatti-Gruppe, die gegen den Branchentrend wächst, haben die beiden Senioren schon ihre Söhne in die Geschäftsführung geholt.

Zwischen den Firmen im Cluster gebe es einen engen Austausch, sagt Klaus Brinkmann. Bugatti, Brax, Ahlers und Seidensticker sind etwa Mieter von Gerry Weber in Düsseldorf, wo das Unternehmen Showrooms für Modemarken unterhält, damit internationale Kunden nicht immer in die Provinz müssen. Denn es ist schon vorgekommen, dass der Hubschrauber eines Auslandskunden, der zu Bugatti nach Herford wollte, wegen eines Missverständnisses ganz woanders landete: in Erfurt.

Wer es ins 15 Kilometer von Bielefeld entfernte Halle geschafft hat, kann Gerry Weber, das mit 900 Mio. Euro Umsatz größte Unternehmen des Clusters, nicht verfehlen. In dem 20.000-Einwohner-Städtchen stehen die Zentrale des SDax-Konzerns, ein Outlet und das riesige Logistikzentrum. Seit 1993 schlägt hier auch die internationale Tenniselite beim Rasenturnier auf – im Gerry-Weber-Stadion.

In der Zentrale am Ortsrand kümmern sich Designer und Vertriebsleute um die Konzernmarken Gerry Weber, Taifun, Samoon und das neue junge Label Talkabout. Frauen beugen sich in einem neonbeleuchteten Raum über Nähmaschinen von Dürkopp Adler. Nach den Entwürfen der Designer fertigen hier 32 Mitarbeiterinnen Musterstücke an, bevor die Produktionsaufträge über eigene Beschaffungsbüros in Schanghai, Istanbul oder Bangkok an externe Fertiger gehen. Irgendwann landen dann ein paar fertige Teile im Showroom der Firmenzentrale – so wie die Jacken aus der Frühjahrskollektion, die hier gerade hängen.

Lange ging es nur nach oben

„Klar hätten wir die Musternäherei auch verlagern können“, sagt Vorstandschef Ralf Weber. „Aber das stand für uns nie zur Debatte.“ Seit 2015 ist der Sohn von Gründer Gerhard Weber CEO, der Vater hat sich mit 73 in den Aufsichtsrat zurückgezogen. Seitdem muss der Junior, der am Anfang seiner Ausbildung einmal im Controlling bei Bugatti in Herford lernte, kräftig sparen. Viele Frauen um die 50, bei denen Gerry Weber traditionell stark ist, wollen heute jüngere Mode und kaufen weniger in den Markenstores, sondern online oder auch mal bei H&M und Zara.

Bis vor drei Jahren war es für das 1973 gegründete Unternehmen nur nach oben gegangen – von einer kleinen Firma im Wäscheladen der Mutter über die ersten eigenen Damenhosen und Filialen bis zum Weltkonzern. „Das war eine unheimliche Dynamik“, sagt CEO Weber – mit neuen Marken und Linien und immer neuen eigenen Stores auf der ganzen Welt. Noch vor fünf Jahren schluckte Gerry Weber die insolvente Modekette Wissmach mit 200 Geschäften, 2015 folgte die Übernahme des Filialisten Hallhuber.

Doch schon damals war absehbar, dass die Krise auch vor einem erfolgsverwöhnten Konzern wie Gerry Weber nicht haltmacht. Von einem „brachialen Wandel“ spricht der Vorstandschef. „Gerry Weber war fast an jeder Ecke vertreten, manchmal auch mehrfach“, sagt er. „Das Wachstum war zu schnell.“ Seit dem Start des Sparprogramms sind fast zehn Prozent von knapp 7000 Stellen abgebaut worden, mehr als 120 der 660 eigenen Stores wurden geschlossen. Aber die Sanierung drückt aufs Ergebnis, in einigen Quartalen stand zuletzt unter dem Strich ein Verlust.

Abhilfe schaffen soll auch das neue Logistikzentrum, mit 90 Mio. Euro Kosten die größte Investition in der Konzerngeschichte. Der Ende 2015 in Betrieb genommene Koloss mit einer Kapazität für 37 Millionen Teile im Jahr ist eine der modernsten Warendrehscheiben in Europa. Jedes Teil, das irgendwo auf der Welt für Gerry Weber produziert wird, landet hier, erhält einen Funkchip – und wird vollautomatisch durchs Lager transportiert und abgelegt. Auf diese Weise will CEO Weber 20 bis 25 Prozent der Logistikkosten sparen.

Auch die anderen Firmen, die den Cluster prägen, sind dabei, sich dem Branchenwandel anzupassen – mit neuen Digitalstrategien und Retailkonzepten. Sie alle wissen, dass Tradition nicht die Zukunft sichert. Gerd Oliver Seidensticker, der Verbandschef, formuliert es so: „Wir werden uns in der Bekleidungsindustrie noch eine Weile auf negative Wachstumsraten einstellen müssen.“ Die Bereinigung in der Branche gehe weiter. „Niemand von uns kann nachts sorgenfrei schlafen.“