In den Schrank will Philipp Engelkamp lieber keinen schauen lassen. Ganz zum Schluss des Rundgangs ist Engelkamp in einer Ecke der Produktionshalle vor dem Spind aus Stahl stehen geblieben, und vorsichtig öffnet er nun die Tür, sodass keiner einen Blick auf die Flaschen darin erhaschen kann – auf ihnen nämlich stehen die Namen der Kunden. Engelkamp zieht eine hervor und reckt sie in die Luft. Der Inhalt ist klar wie Wasser, riecht nach Kerzenwachs und – kann fliegen: „Hier ist er, sauberer Kraftstoff“, sagt er, „damit alle sehen, dass es ihn wirklich gibt.“

Engelkamp ist Mitgründer und Geschäftsführer von Ineratec, einem Start-up aus Karlsruhe, das beweisen will, dass Flugzeuge die Umwelt nicht mehr mit Tonnen an fossilem Kerosin verschmutzen müssen. Der 32-jährige Wirtschaftsingenieur tüftelt mit seinen Kollegen seit sieben Jahren an einem Verfahren zur Herstellung eines synthetischen, CO₂-neutralen Kraftstoffs. „Wir produzieren bereits. Das macht weltweit noch niemand“, verkündet Engelkamp.

Sein Team steht wie ein paar Dutzend weiterer Start-ups, Forscher und Konzernmanager rund um den Globus in den Startlöchern, um die hohen CO₂-Emissionen im Verkehr zu drosseln – mit Treibstoffen, die letztlich Wind- und Solarenergie in den Tank bringen. Der Einsatz solcher E-Fuels im Straßenverkehr ist durchaus umstritten, weil sie die gewonnene Energie deutlich weniger effizient in den Motor bringen als Batteriefahrzeuge. Im Schiffsverkehr oder in der Luftfahrt aber sieht die Sache anders aus: Flächendeckenden Batteriebetrieb wird es hier auf absehbare Zeit nicht geben – und so ruht die Hoffnung auf E-Fuels. Oder auf anderen alternativen Treibstoffen, etwa auf pflanzlicher Basis.

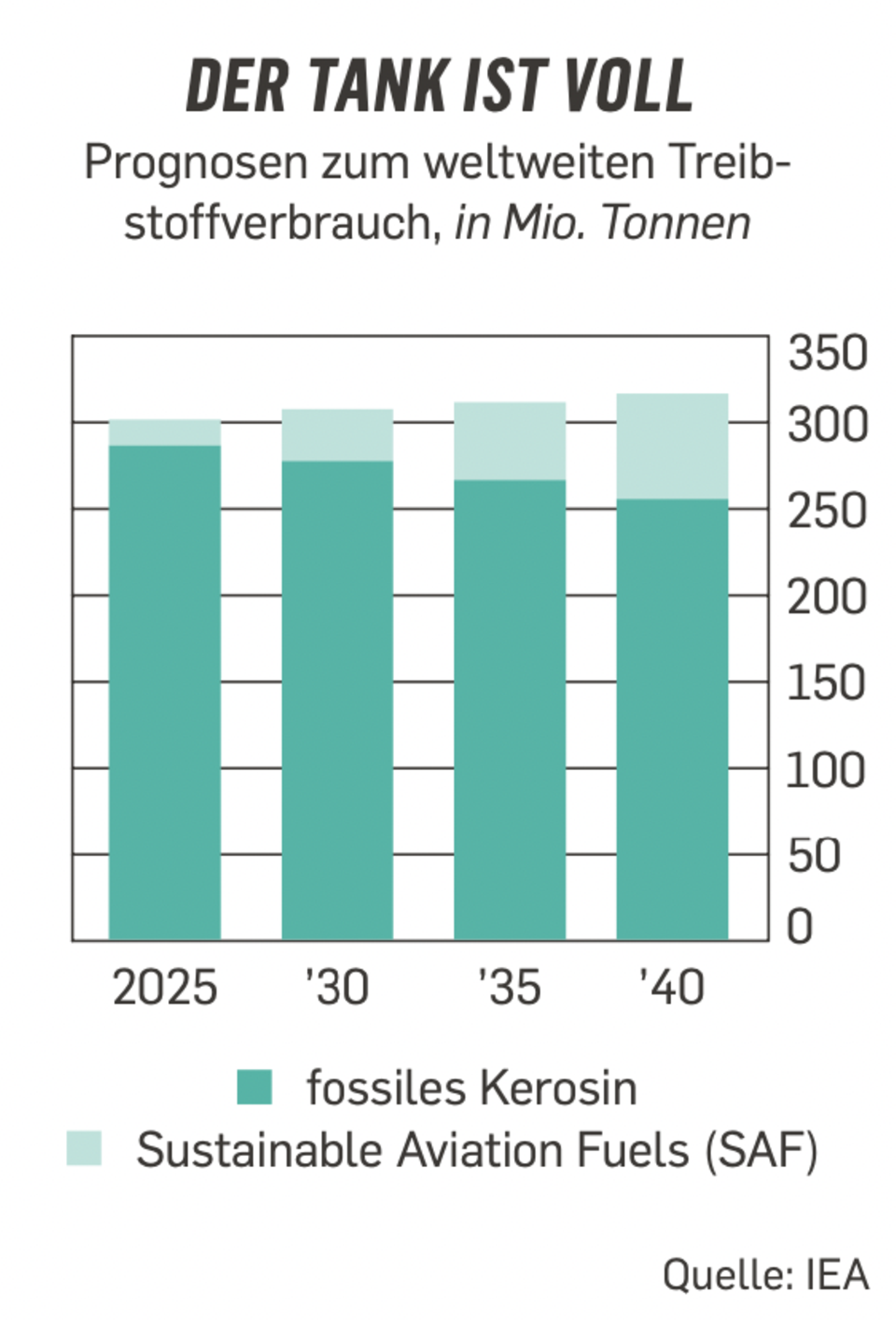

Der Bedarf ist riesig, und bei der wieder anziehenden Reiselust vieler Menschen wird auch künftig viel Flugzeugtreibstoff verbraucht werden: Über 300 Millionen Tonnen pro Jahr waren es zuletzt. Der Luftverkehr trägt damit rund 2,5 Prozent zur CO₂-Emission weltweit bei – und fünf Prozent zur globalen Erwärmung, rechnet man noch die zusätzlichen Flugemissionen hinzu.

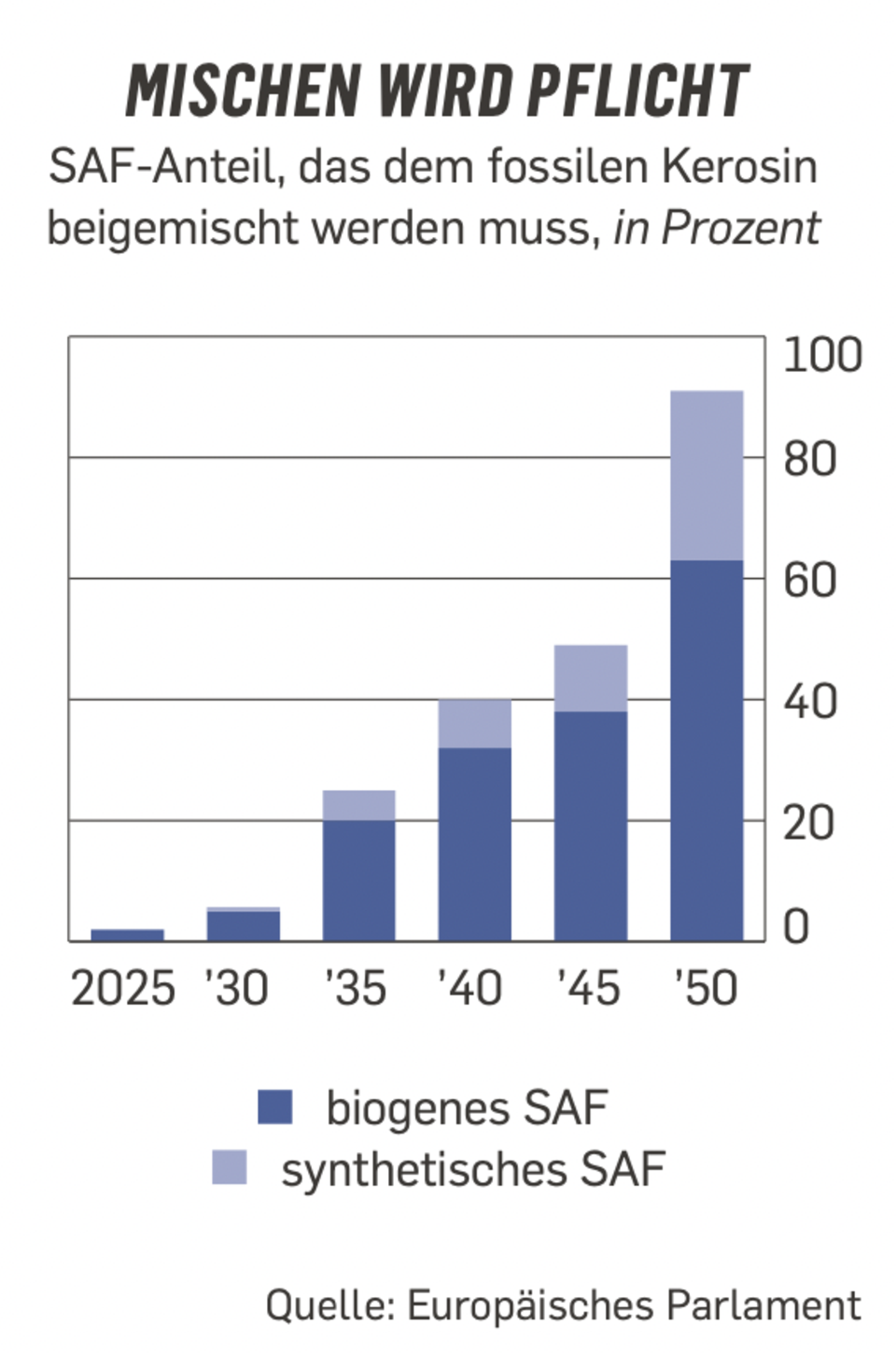

Die sauberen Alternativen werden schon im Labor erprobt, erste Flugzeuge mit pflanzenbasierten Kraftstoffen betankt. Aber jetzt erst zeichnet sich ihr Durchbruch ab – dank politischem Druck. Die EU macht den Einsatz von nachhaltigen Treibstoffen im Luftverkehr zur Pflicht: Die sogenannten Sustainable Aviation Fuels (SAF) müssen ab 2025 dem herkömmlichen Kerosin beigemischt werden. Zunächst in geringen Mengen, dann kontinuierlich mehr. Ein Anteil von zwei Prozent SAF klingt wenig, aber auch das sind schon sechs Millionen Tonnen pro Jahr – und auf dem Weltmarkt waren zuletzt erst rund 240.000 Tonnen verfügbar.

Wer in diesen Wochen mit Beteiligten spricht, mit Ingenieuren, Wissenschaftlern, Luftverkehrsmanagern und Politikern, spürt Aufbruchstimmung. Jahrelang wurde nur diskutiert, Airlines und Treibstoffhersteller drückten sich vor der Entscheidung, Produktion und Einsatz von nachhaltigem Kerosin anzuschieben. Den einen fehlte ein verlässliches Angebot – den anderen die verbindliche Nachfrage. „Das klassische Henne-Ei-Problem“, heißt es unisono von Branchenexperten.

Mit der Quotenpflicht kommt nun Bewegung ins Spiel. Denn wenn alle Airlines in der EU ab 2025 SAF abnehmen, müssen dafür auch rasch entsprechende Produktionsanlagen hochgezogen werden. Damit wird sich in den kommenden Monaten entscheiden, welche Hersteller sich durchsetzen, wer staatliche Förderung und private Investoren gewinnt, wer Zugang zum neuen Milliardenmarkt bekommt. Und letztlich wird sich auch zeigen, ob sich Spitzentechnologie aus deutschen Forschungslaboren im internationalen Wettbewerb durchsetzen kann.

Mini-Marktführer

Wer sich auf die Suche nach den größten Hoffnungsträgern hierzulande macht, landet bei Ineratec. Und an der Hoffnung will Gründer Engelkamp keinen Zweifel aufkommen lassen. In Anzug und weißem Hemd führt er zwischen Stahlreaktoren, Gasflaschen und Containern durch die Produktion. Fräsgeräusche kreischen durch die Werkhalle, es riecht metallisch. Auf einem ehemaligen Siemens-Gelände in Karlsruhe hat man sich eingemietet, die Geschäftsführer, Ingenieure und Vertriebsmitarbeiter brauchen nur die Tür des Großraumbüros zu öffnen, dann stehen sie mitten in der Produktionshalle. Angefangen haben sie auf 150 Quadratmetern, nun füllen sie mehr als 20-mal so viel Platz.

Wachstum gehört zum Programm: Ineratec ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer für die Herstellung von synthetischen Treibstoffen. Weltmarktführer im Minimaßstab, räumt Engelkamp ein. Die ersten elf Anlagen liefen nur zu Demonstrationszwecken, zwei industrielle Anlagen in Hamburg und im Emsland sind im Testbetrieb. Große Mengen Treibstoff haben sie noch nicht produziert. Doch die erste richtige industrielle Produktion wird nun gebaut, in Frankfurt soll sie bald 2 500 Tonnen synthetischen Kraftstoff jährlich produzieren.

Die Anlage wird derzeit Stück für Stück in der Karlsruher Werkhalle vorgefertigt: zehn weiße Stahlcontainer, die im Sommer im Industriepark Hoechst angeschlossen werden sollen, direkt in der Nachbarschaft des Frankfurter Flughafens. Das modulare Containersystem ist sehr viel kompakter als die mächtigen Türme und Röhren herkömmlicher Ölraffinerien. Kernstück sind jeweils koffergroße Reaktoren aus übereinandergeschichteten Stahlplatten, in denen CO₂ und Wasserstoff zu Kraftstoffen zusammengeführt werden. Die etwas größere neue Generation für die zehnfache Kapazität steht schon daneben. Das Design ist patentiert; Anschauen ist erlaubt, Fotografieren verboten.

Als Power to Liquid (PtL) werden diese und ähnliche Verfahren bezeichnet, weil bei ihnen letztlich immer Elektrizität (Power) in Wasserstoff verwandelt wird – aus dem man anschließend flüssigen Kraftstoff (Liquid) herstellt. Zwar geht bei jedem Prozessschritt ein Teil der ursprünglichen Energie verloren – aber wenn am Anfang sauberer Solar- oder Windstrom steht, erhält man am Schluss tatsächlich weitgehend klimaneutralen Ökokraftstoff.

Auf dem Industriegelände in Hoechst stehen die Rohstoffe für die Synthese direkt zur Verfügung, das CO₂ kommt etwa aus einer Biogasanlage. Ende 2023 soll die Anlage in Betrieb gehen und Anfang 2024 das erste Kerosin herauskommen. Über 30 Mio. Euro investiert Ineratec in Frankfurt, Geldgeber wie der französische Triebwerkhersteller Safran und der japanische Autokonzern Honda unterstützen das Start-up. „Das ist erst der Anfang“, sagt Engelkamp. Mit dem Projekt will Ineratec Kunden und Investoren demonstrieren, dass ihre Technik wirklich funktioniert. „Wir wollen weltweit in die industrielle Serienproduktion gehen.“

So selbstbewusst trumpft sonst keiner der Wettbewerber hierzulande auf. Green Fuels Hamburg etwa ist wenige Monate nach dem fulminant verkündeten Start auf Tauchstation gegangen. Dabei hatte das Konsortium aus vier internationalen Konzernen – Airbus, Siemens Energy, Uniper und dem südafrikanischen Erdöl- und Chemieunternehmen Sasol – 2022 angekündigt, innerhalb von vier Jahren in Hamburg eine PtL-Anlage zu errichten, die 10 000 Tonnen E-Fuel jährlich produziert. Andere Projekte wie das PtX Lab in der Lausitz, das Pilotprojekt von Atmosfair im Emsland oder die Anlage des Schweizer Start-ups Synhelion in Jülich tüfteln noch im kleineren Maßstab vor sich hin.

„Das entscheidende Jahr“

Die Zeit drängt. Schon die vorherige Bundesregierung hatte versprochen, die Branche anzuschieben – auch mit Milliardenförderungen. Ineratec etwa hat im November 6 Mio. Euro vom Bundesumweltministerium bekommen, und noch immer schlummern hohe Fördersummen beim Wirtschafts- und beim Verkehrsministerium. Damit noch jemand den Überblick behält, gibt es seit Ende 2022 einen gemeinsamen Arbeitskreis. „2023 ist das entscheidende Jahr, um die Produktionsanlagen auf den Weg zu bringen“, sagt Anna Christmann, Koordinatorin der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt.

1,9 Mrd. Euro stellt das Verkehrsministerium für den Markthochlauf bis 2026 bereit, weiterer Nachschub für bis zu zehn Jahre ist durchaus möglich. 16 potenzielle Kandidaten standen laut Staatssekretär Stefan Schnorr zuletzt auf der Förderliste, von Start-ups bis zu Ölkonzernen. Natürlich gibt es noch bürokratische Hürden zu bewältigen, Abstimmungen in den Ressorts und mit der EU-Kommission. Aber: „Wir wollen die PtL-Förderung dieses Jahr noch auf den Weg bringen, sodass die Baumaßnahmen auch 2024 starten können“, sagt Schnorr.

Ist das ambitioniert genug? Die Frage muss sich jedes Klimaschutzvorhaben gefallen lassen. Dazu kommt mittlerweile stets die Nachfrage: Können die Bemühungen überhaupt international mithalten – etwa mit dem enormen US-Förderprogramm, dem Inflation Reduction Act (IRA)? Eine häufige, ernüchternde Erfahrung aus der Vergangenheit ist ja: Deutsche Forscher entwickeln Spitzentechnik, die dann aber eher in den USA oder China ihren Marktdurchbruch erlebt. Erst recht, wenn es dort hohe Fördersummen, Steueranreize und weniger bürokratische Hürden gibt. Das spiele für jeden eine Rolle, der derzeit eine Anlage für nachhaltiges Kerosin plane, heißt es in Branchenkreisen.

Ineratec hält sich alle Optionen offen: „Wir sind ein deutsches Unternehmen und haben eine deutsche Technik-DNA“, sagt Engelkamp. „Und wir möchten auch gerne eine europäische Erfolgsgeschichte im Hightech-Bereich erzählen.“ Dennoch werde man Anlagen in der ganzen Welt anbieten und bauen. Das macht Sinn, zumal sich Sonne und Wind für die Produktion in Afrika oder Südamerika einfach üppiger ernten lassen. Porsche etwa hat darum Ende 2022 eine ambitionierte Pilotanlage für E-Fuels in Chile errichtet.

„Wir müssen den Doppelschritt gehen“, sagt Luftfahrtkoordinatorin Christmann. „Wir müssen bei uns – in Deutschland und Europa – testen, forschen, Anlagen aufbauen, erproben – und auch produzieren. Gleichzeitig müssen wir auch den Export und internationale Kooperationen voranbringen.“ Es gelte, den Vorsprung deutscher Unternehmen zu nutzen, sagt auch Staatssekretär Schnorr. Mittlerweile würden schließlich auch neue Chip- und Batteriefabriken in Deutschland aufgebaut: „Das war doch auch schon eine kleine Revolution.“

Wie lukrativ der Einstieg in den Markt für nachhaltige Treibstoffe ist, zeigt der finnische Konzern Neste. Das börsennotierte Unternehmen ist seit Jahrzehnten in der Mineralölindustrie tätig, betreibt Raffinerien und eigene Tankstellen. Bei der Suche nach neuen Geschäftsfeldern ist das Management schon vor einer ganzen Weile auf erneuerbare Kraftstoffe gestoßen, die aus Abfällen und Reststoffen wie altem Speiseöl hergestellt werden. Da diese nur begrenzt verfügbar sind, wird auch das Potenzial von Algen, Holzabfällen oder Hausmüll erforscht. Aus den sogenannten biogenen Rohstoffen produziert Neste unter anderem nachhaltige Treibstoffe für Flugzeuge, Autos oder Schiffe.

Neste gilt so als Pionier und weltgrößter Hersteller von Sustainable Aviation Fuel. Der Unterschied zu den Treibstoffen der PtL-Hersteller wie Ineratec liegt in den verwendeten Rohstoffen und den chemischen Prozessen (siehe Kasten links). Und in der Marktreife: Während PtL-Kraftstoffe gerade erst auf dem Sprung in die Produktion stehen, liefert Neste bereits 100.000 Tonnen biobasierte SAF pro Jahr. Das Geschäft mit nicht fossilen, erneuerbaren Produkten bescherte Neste vergangenes Jahr 1,8 Mrd. Euro – die Hälfte des Konzerngewinns.

Diese Vorreiterrolle wollen die Finnen ausbauen. Im April geht die Erweiterung ihrer Raffinerie in Singapur in Betrieb, sodass die SAF-Kapazität bis Ende des Jahres auf 1,5 Millionen Tonnen steigt. Viele Airlines testen das Angebot mittlerweile und werden es künftig wegen der Quote auch ordern müssen. „Wir haben in den vergangenen zwei, drei Jahren Verträge mit beinahe allen großen Airlines weltweit abgeschlossen“, sagt Thorsten Lange, Neste-Vorstand und zuständig für den Bereich Nachhaltiger Luftverkehr. „Selbst die Billigfluggesellschaften kaufen jetzt SAF.“

Was sollen sie auch machen? Der Preis, den Ex-Lufthansa-Manager Lange für den sauberen Treibstoff aufruft, dürfte allerdings keine Airline begeistern. SAF kostet rund das Fünffache des herkömmlichen Kerosins, das strombasierte PtL wird voraussichtlich zunächst bis zu zehnmal teurer. Das will eigentlich keine Fluggesellschaft zahlen, zumal schon der fossile Treibstoff rund ein Drittel aller Kosten ausmacht. Da gibt es kaum Spielraum – es sei denn, die Ticketpreise steigen entsprechend.

Kein gutes Thema für Airline-Manager. Erst recht nicht für Easyjet-Vorstand David Morgan an diesem Vormittag Anfang Januar, an dem er die Einweihung des neuen Hangars für die Wartung von Easyjet-Maschinen am Berliner Flughafen BER feiert – und fröhlich in die Kameras lächelt. Das Lächeln entgleitet dem Briten jedoch prompt beim Gespräch über nachhaltiges Kerosin. Das sei natürlich extrem wichtig für die Nachhaltigkeitsziele der kommenden Jahre, betont er zwar. „Wir haben die notwendige Menge für die nächsten fünf Jahre auch schon vorbestellt.“ Wie viel genau will er aber nicht verraten, es sei eben die vorgeschriebene „kleine Menge“. Er gehört nicht zu den größten Fans dieses neuen Kraftstoffmarktes, in dem Angebot und Nachfrage, Preise und Konditionen noch ausgehandelt werden. Und auf dem ein Umverteilungsmodell wirkt, das die harten Verdrängungsmechanismen dieser Industrie auf die Probe stellt.

Ein Vorrat für alle

Das Modell funktioniert so: Durch die verpflichtenden Quoten der EU müssen die Fluggesellschaft mindestens diese vorgegebenen Mengen des neuen, sehr viel teureren Sprits kaufen. Allerdings können sie den gar nicht direkt in ihre eigenen Flugzeuge pumpen, das wäre technisch und logistisch nicht machbar. Stattdessen landet die georderte SAF-Menge in den großen Tanklagern an den Flughäfen und wird dort mit den fossilen Kraftstoffen vermengt. Alle Flugzeuge, die aus diesen Großtanks versorgt werden, bekommen demnach auch ein paar Tropfen des nachhaltigen SAF-Sprits. Der Umwelt kommt das zugute, egal welche Fluggesellschaft dafür gezahlt hat.

Irgendwann, so die Hoffnung, wird so viel SAF produziert, dass die Skaleneffekte auch für niedrigere Preise sorgen werden. So lang aber verdienen vor allem die SAF-Produzenten gut an dem Modell, und die Airlines zahlen dafür. Ein Trost für Letztere: Sie bekommen für jeden Tropfen SAF ein CO₂-Zertifikat ausgestellt. Das brauchen sie für ihre Klimabilanzen, auf die auch Investoren mittlerweile penibel schauen.

Die Frage ist bloß: Geht diese Rechnung auf? Können die Fluggesellschaften diese höheren Kosten für nachhaltiges Kerosin an die Kunden weitergeben? Verstehen die das Modell, glauben sie daran und sind sie bereit, mehr dafür zu zahlen? Oder anders gesprochen: Was ist jedem von uns sauberes Fliegen wert?

Für enthusiastische Gespräche über alternative Kraftstoffe muss man Jan Pechstein treffen und viel Zeit mitbringen. Der 34-jährige Lufthansa-Pilot macht sich seit über zehn Jahren Gedanken über diese Fragen: erst in der Bachelorarbeit, dann im Masterstudium, anschließend in der Doktorarbeit, die er gerade abschließt. Bei der Lufthansa fliegt er regelmäßig als First Officer und leitet zudem den Bereich Emissionsmanagement und nachhaltiges Kraftstoffe im neu gegründeten Cleantech Hub des Konzerns. Das Netzwerk muss dafür sorgen, dass die Lufthansa bis 2050 eine neutrale CO₂-Bilanz vorweisen kann.

Es gibt keinen festen Ort, an dem die Lufthansa-Experten zusammenkommen, deshalb läuft Pechstein mit seinen Besuchern einmal quer durch die Lufthansa-Zentrale in einen der Konferenzräume. Auf dem Weg zum Fahrstuhl spricht er nicht von einem seiner letzten Flüge im Cockpit eines Airbus A320, sondern von Tanklagern, Kraftstofflebenszyklen und Kerosinpipelines.

Preiskampf statt Klima

Pechstein hat die Entwicklung der SAF-Geschichte mit allen Höhen und Tiefen miterlebt. Als er mit der Pilotenausbildung und dem Ingenieurstudium startete, gründete die Lufthansa gerade eine Abteilung für alternative Kraftstoffe. „Die Lufthansa war die erste Fluggesellschaft, die SAF im laufenden Betrieb eingesetzt und getestet hat“, bestätigt Ulf Neuling, Projektleiter Kraftstoffe bei der Initiative Agora Verkehrswende. Allerdings habe die Lufthansa das erfolgreiche Projekt dann auch wieder schleifen lassen. Der Preiskampf mit den Billigfliegern habe teure Klimaschutzprojekt an den Rand gedrängt.

Pechstein berichtet, dass dennoch viel Grundlagenarbeit gelaufen sei, etwa um zu klären, wie nachhaltiger Kraftstoff mit fossilem gemischt werden kann, welche Rohstoffe SAF enthalten darf, wie der Sprit schließlich transportiert werden soll, um auch eine nachhaltige Lieferkette zu garantieren. „Das alles müssen wir als Nutzer auch verstehen und gegenüber unseren Kunden garantieren können,“ sagt er.

Nun ist wieder Schwung in das Thema gekommen, Pechstein ist bei der Lufthansa gefragt. Er hat sämtliche SAF-Hersteller und ihre Verfahren studiert, kennt sie, besucht sie, verhandelt mit ihnen. An einem Start-up hat sich die Lufthansa auch beteiligt: Synhelion, einem Spin-off der ETH Zürich und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, das auf Kraftstoff aus Solarenergie setzt. Der Konzern hat sich zudem schon 2021 SAF-Lieferungen bei zahlreichen Lieferanten wie Neste, OMV oder Shell gesichert – für 250 Mio. Dollar. Das sei die bisher größte reine Nachhaltigkeitsinvestition in der Firmengeschichte. Bei der Suche nach der SAF-Technologie von morgen stehe die Lufthansa „mit Start-ups ebenso im engen Austausch wie mit etablierten Mineralölkonzernen“, sagt Pechstein.

Noch komplexer wird die Aufgabe, das Thema auch den Kunden zu vermitteln. Flugreisende sind seit Jahren darauf konditioniert, nach den günstigsten Tarifen Ausschau zu halten. Ökoaufschläge etwa für CO₂-Kompensation haben die meisten geflissentlich ignoriert. Die Zuschläge für nachhaltiges Kerosin können die Airlines zwar einfach pauschal auf die Ticketpreise anrechnen. Die Lufthansa hofft aber auf ein wachsendes Umweltbewusstsein der Kunden. Wer fliegen muss, aber etwas für das Klima tun will, kann sich an den Kosten für SAF beteiligen. Green Fares nennt die Lufthansa die Kompensationszahlungen und zeigt jedem Kunden bei der Buchung über einen simplen Rechenschieber auf, wie viel SAF sich auf der Flugstrecke zu welchem Preis zusätzlich kaufen lässt. Flugschieber statt Flugscham.

Firmenkunden leuchtet das Modell schnell ein, zumal sie für den SAF-Aufschlag selbst CO₂-Zertifikate bekommen. So zahlen etwa die Versicherungsgesellschaft Axa Deutschland oder der Logistiker DB Schenker für die Flüge ihrer Mitarbeiter auch den SAF-Aufschlag. Aber: Die Lufthansa muss dann auch zusätzliches SAF ordern und darf das nicht aus ihrem per Quote verordneten Bestand abziehen. So sehen das die strengen EU-Regularien vor.

Wem das zu kompliziert ist, für den hat Neste-Manager Lange eine viel einfachere Formel: „Wenn wir zwei Prozent SAF beimischen, dann kostet das jeden Passagier weniger als ein Sandwich und die Tasse Kaffee, die er am Flughafengate trinken würde.“

Ist es das vielleicht wert?