Wenn Marc-Sven Mengis erklären soll, wie das bei ihnen im Schwarzwald mit der Nachhaltigkeit funktioniert, zieht er eine Schraube aus der Hosentasche. Der Geschäftsführer der Fischerwerke, 41, groß gewachsen, kurze, schwarze Haare, lang gezogenes schwäbisches Ä auf der Zunge, balanciert die Schraube zwischen Daumen und Zeigefinger. Sie ist wenige Zentimeter lang, ein paar Gramm schwer und sieht aus wie, nun ja, eine handelsübliche Schraube. Da soll nun das Geheimnis der Nachhaltigkeit drinstecken?

„In der Menge schon“, sagt Mengis. Und erklärt den Clou: Der Schaft, das Schraubenkernstück unter dem Gewinde, wurde von 3,6 auf 3,2 Millimeter verengt. Klingt unerheblich, bedeutet für den Großproduzenten Fischer aber eine Materialeinsparung von 43 Tonnen im Jahr – und nebenbei eine Kostenreduzierung von exakt 222.600 Euro. Mengis lächelt. So, sagt sein Gesichtsausdruck, geht Nachhaltigkeit im Schwarzwald.

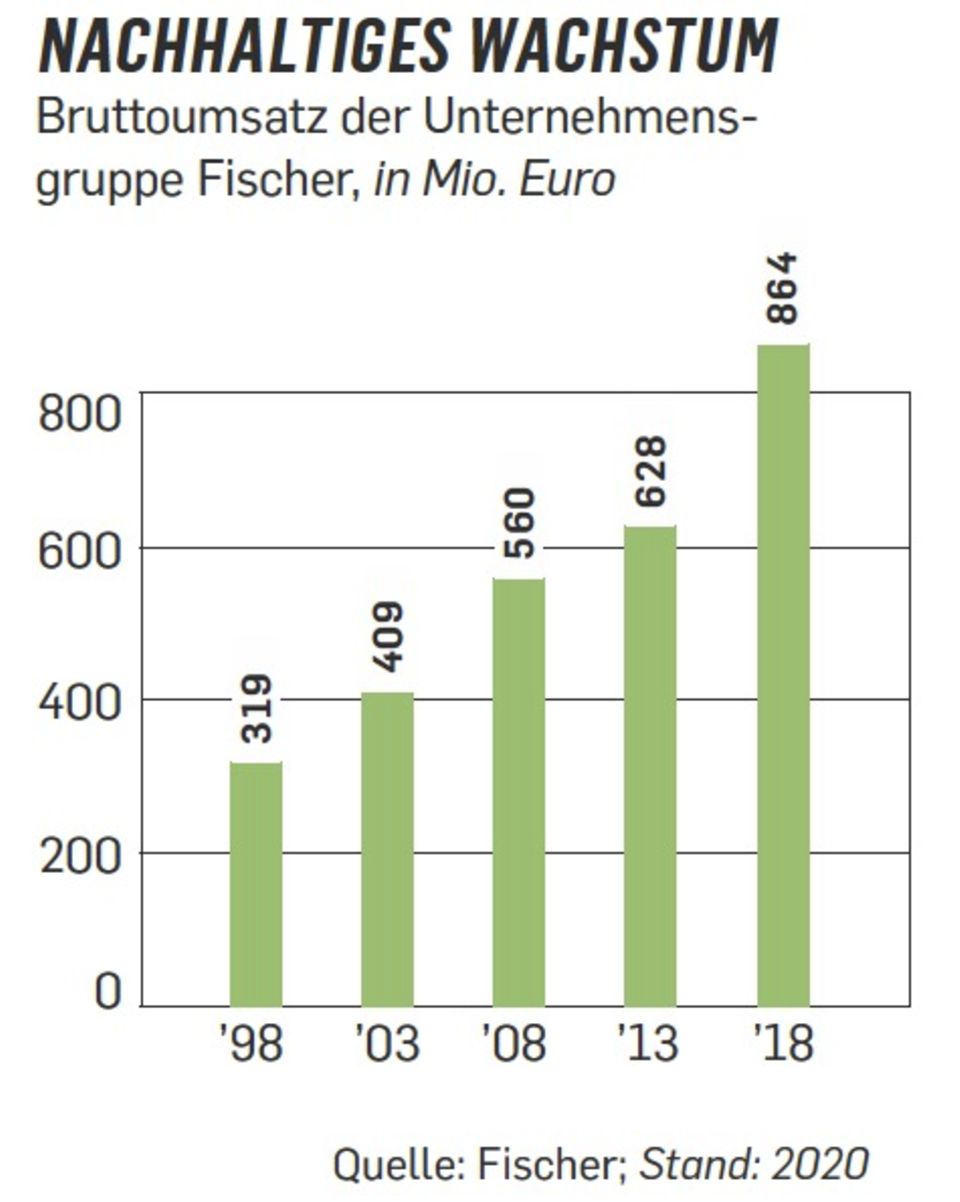

Der Ortsteil Tumlingen der 6000-Einwohner-Gemeinde Waldachtal ist vielleicht nicht der erste Ort, der einem einfällt, wenn man an verantwortungsbewusstes Wirtschaften im Sinne der ESG-Kriterien denkt – das englische Kürzel steht für Umwelt (Environment), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance). Doch die traditionsreichen Fischerwerke, die hier seit 1948 sitzen, mit 5200 Mitarbeitern, Niederlassungen in 35 Ländern und zuletzt 864 Mio. Euro Jahresumsatz, wurden für ihre Initiativen im ESG-Bereich im vergangenen Jahr mit dem deutschen Nachhaltigkeitspreis für Großunternehmen ausgezeichnet.

Das Beispiel mit der Schraube macht zugleich deutlich, dass man hier in der schwäbischen Provinz einen etwas anderen Blick auf nachhaltiges Wirtschaften hat als in der Start-up-Welt der Metropolen. „Nachhaltigkeit ist kein Selbstzweck“, sagt Mengis. „Wir sind kein gemeinnütziger Verein, sondern ein Industrieunternehmen, das sich auf die Fahne geschrieben hat, Gewinn zu erwirtschaften.“ Es gehe um Wachstum, um die Sicherung von Arbeitsplätzen, insofern könne sich Nachhaltigkeit bei einem Unternehmen wie den Fischerwerken nie auf ökologische Faktoren beschränken. Anders ausgedrückt: Grünes Wirtschaften kann man sich bei Fischer nur leisten, weil Nachhaltigkeit – wie im Beispiel mit der Schraube – mit Material- und Energieeffizienz einhergeht, die Kosteneinsparungen mit sich bringen.

Nur nichts verschwenden

Ein eher untypisches Beispiel sind insofern die neuen grünen Dübel, deren Farbgebung den Nachhaltigkeitsfokus bei Fischer wohl am sinnbildlichsten verkörpern. Jahrzehntelang waren Fischer-Dübel grau, weil das der Firmengründer und Dübelentwickler Artur Fischer 1958 so entschieden hatte. Seit 2014 aber verkauft Fischer grüne Dübelvarianten, die je nach Ausführung zu 50 bis 85 Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen, zum Beispiel aus Sebacinsäure, gewonnen aus den Samen der tropischen Rizinuspflanze. Die grünen Dübel, über deren Anteil am Gesamtgeschäft man bei Fischer keine Angaben macht, sind teurer in der Herstellung und haben laut Mengis eine geringere Marge. Hier lassen sich die Fischerwerke das ökologische Wirtschaften also etwas kosten.

Mengis streckt im Vorbeigehen seine Hand in das Ausgabefach einer Maschine und nimmt eine Gussform mit zwölf grünen Dübeln heraus. „Sind noch etwas heiß“, sagt er. Rund elf Millionen Dübel und 400.000 Schrauben werden allein am Standort Tumlingen pro Tag hergestellt. Diese gewaltigen Produktionsmengen sind es, die Mengis Spielraum für ökologische und ökonomische Verbesserungen geben.

Damit das Potenzial dafür ständig überprüft wird, stehen überall in der Fertigungshalle Stellwände, auf denen Mitarbeiter Produktionsabläufe skizzieren, Ideen für Veränderungen festhalten und grafisch darstellen, was sich einsparen lässt: Material, Energie, Zeit. Während früher etwa das Maschinenöl, das in Ölwannen unter den Maschinen gesammelt wird, einfach entsorgt wurde, wird es heute gereinigt und wiederverwertet. Kostenreduzierung im Vergleich zum alten Verfahren: circa 10.000 Euro pro Jahr.

Eine Philosophie aus Japan

Auch in der Logistik wurden Einsparmöglichkeiten erkannt. Wenn die Dübel produziert und in Transportkartons verpackt sind, stapelten Maschinen diese früher auf Paletten und umwickelten sie mit Plastikfolie, um sie für den Versand zum nächsten Standort zu bringen. Je Palette benötigte man dafür ungefähr 390 Gramm Stretchfolie, bei deren Produktion 2,2 Kilogramm CO₂ emittiert werden. Inzwischen verzichtet man auf die Folie und lässt die Kartons stattdessen maschinell miteinander verkleben, um sie für den Transport zu stabilisieren. Statt 390 Gramm Folie werden je Palette nun 300 Gramm Kleber verwendet, womit sich die CO₂-Emissionen um 1,9 Kilogramm reduzieren. Auch hier gilt: Die Menge macht’s. Pro Jahr sparen die Fischerwerke 33,6 Tonnen Stretchfolie ein, reduzieren ihre CO₂-Emissionen um 177 Tonnen und senken die Produktionskosten um exakt 49.737 Euro.

Die Ideen für solche Veränderungen kommen meist von Mitarbeitern aus der Produktion, die dazu angehalten sind, die Abläufe in ihren Bereichen stetig zu verbessern. Auch Ideen für neue Produkte kommen aus der Belegschaft. Das Unternehmen investiert in Innovationen, etwa in das neue Befestigungssortiment „Ganz ohne Werkzeug“, ein System aus Halte- und Klebevorrichtungen für Heimwerker. In Zukunft soll der Bereich intelligente Dübel erweitert werden. All das koste Unmengen an Geld, sagt Mengis. Dafür sei es wichtig, auch einmal über längere Strecken auf Gewinn verzichten zu können. Dieses langfristige Denken sei es, das Familienunternehmen auszeichne.

Für Klaus Fischer, den Sohn des Gründers und heutigen Inhaber des Unternehmens, ist Nachhaltigkeit im Grunde nur ein neuer Begriff für etwas, was die Fischerwerke seit Jahrzehnten praktizieren. Wenn der 69-Jährige über das Thema spricht, fällt immer wieder ein Wort: Verschwendung. „Wenn Sie Verschwendung reduzieren, tun Sie auch gleichzeitig etwas für den Umweltschutz“, sagt Fischer.

Es hat seinen Grund, dass Fischer das Thema so am Herzen liegt. In den 80er-Jahren, als er in der Firma noch als Geschäftsführer aktiv war, begeisterte er sich bei einer Japan-Reise für das Konzept Kaizen, eine Philosophie der Unternehmensführung, die von einem Ingenieur namens Taiichi Ōno entwickelt wurde. Sie gilt als der Schlüssel zum Erfolg der japanischen Industrie, die nach dem Zweiten Weltkrieg neu aufgebaut werden musste. Das Konzept hält das Management zur ständigen Perfektionierung von Arbeitsabläufen in enger Abstimmung mit den Mitarbeitern an – und zur Vermeidung jeglicher Art von Verschwendung.

Die Deutschen hätten gelernt, Symptome zu bekämpfen und Fehler zu beheben, sagt Fischer. Der japanische Ansatz konzentriere sich stärker auf die Ursachen. Fischer mag einen Begriff der Kaizen-Philosophie, den er mit „Kümmernisse“ übersetzt. Er umschreibt Probleme, die sich beheben lassen, wenn man sich nur ausdauernd um sie kümmert. Um das Konzept besser zu verstehen, besuchte Fischer in den 80er-Jahren japanische Unternehmen, die nach der Kaizen-Philosophie geführt werden, darunter Nissan und diverse Autozulieferer.

Nach seiner Rückkehr holte er einen japanischen Berater ins Unternehmen, der die „Kümmernisse“ der Fischerwerke identifizieren sollte. Als der Japaner in Waldachtal-Tumlingen ankam, analysierte er mit einem standardisierten Punktesystem, wie effektiv im Betrieb Verschwendung vermieden wurde. Das Ergebnis war ein Schock: nur 14 von 120 Punkten. „Wir hatten damals Verschwendung hoch drei hier“, sagt Fischer.

Der heutige Inhaber entschied sich, den Hinweisen des Beraters zu folgen. Man krempelte den gesamten Betrieb um, verkürzte Transportwege innerhalb des Unternehmens, reduzierte die Rüstzeiten, die es braucht, um eine Maschine mit neuem Werkzeug zu bestücken, achtete darauf, Flächen richtig auszulasten, Überproduktionen zu vermeiden, Wartezeiten zu reduzieren. Gleichzeitig ermutigte Fischer seine Angestellten dazu, kontinuierlich ihr Tun zu hinterfragen. „Wir werden nur besser durch Mitarbeiter, die das Unternehmen jeden Tag verbessern.“

Alles in seinem Sinne

Fischer hofft, dass seine unternehmensphilosophischen Ansätze dem Unternehmen die Zukunft sichern. Es brauchte mehrere Anläufe, um einen Nachfolger zu finden, dem er zutraute, die Gruppe in seinem Sinne weiterzuführen. Bereits 2011 wollte er die Geschäfte an seinen Sohn übergeben, doch nach 15 Monaten zeigte sich, dass aus der Übergabe nichts werden würde. In Presseberichten aus der Zeit heißt es, Vater und Sohn hätten unterschiedliche Vorstellungen über die Ausrichtung und Führung des Unternehmens gehabt. Fischer übernahm wieder die Leitung selbst, bevor er sie Mitte 2017 an einen Geschäftsführer übergab, der von außen kam – nach sieben Monaten war er schon wieder weg. Darauf angesprochen, verzieht der Inhaber sein ansonsten so freundliches Gesicht. Er spricht nicht gern über diese gescheiterten Unternehmensübergaben.

Im Februar 2018 übernahm schließlich Marc-Sven Mengis die Leitung, der bereits seit dem Studium für Fischer gearbeitet hatte. Ihm traut der Inhaber zu, die Geschäfte langfristig zu führen. „Das ist jemand aus dem Haus, der das Unternehmen und die Mitarbeiter kennt – das ist eigentlich die beste Lösung, die man finden kann.“

Fischer selbst ist bis heute drei Tage pro Woche im Unternehmen, geht mittags in die Kantine, unterhält sich mit Angestellten. Wer ihn dabei beobachtet, kann erleben, wie sich der Inhaber seine Gesprächspartner aus der Warteschlange vor der Essensausgabe zusammensucht. Fischer geht auf die Menschen zu, spricht sie namentlich an, bittet sie, ihm Gesellschaft zu leisten. Heute landen zwei Männer in Anzügen und einer in Arbeitsklamotten an seinem Tisch.

„Der eine“, sagt Fischer auf dem Rückweg aus der Kantine, „das war der Sohn vom Harald Wohlfahrt.“ Wohlfahrt ist ein Spitzenkoch, der im Betriebsrestaurant ein Mal pro Monat anspruchsvolle Gerichte kocht. „Der Sohn wollte mit Kochen aber nichts am Hut haben“, erzählt Fischer lachend.

Um Mitarbeiter ans Unternehmen zu binden, unterhalten die Fischerwerke ein eigenes Weiterbildungszentrum. Vor fünf Jahren haben sie außerdem ein Fitnessstudio eröffnet, zusätzlich schauen regelmäßig Sporttrainer und Physiotherapeuten vorbei. Auch diese Art von langfristiger, verbindlicher Mitarbeiterförderung gehört für Fischer zum Thema Nachhaltigkeit.

Allerdings, und das macht für Fischer einen wichtigen Unterschied: Das alles muss freiwillig passieren. Kein Politiker soll ihm erklären oder gar vorschreiben, was er für seine Mitarbeiter, für die Gesellschaft oder gar das Klima alles Gutes tun soll. Sondern er aus sich heraus will die richtigen Maßnahmen ergreifen. „Warum brauchen wir eine CO₂-Steuer?“, fragt Fischer. Die ändere nichts und schade der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands.

Wahrscheinlich kann sich ein Mittelständler wie Fischer, unumstritten in seiner Region, dieses Selbstbewusstsein leisten – anders als ein börsennotierter Konzern wie Siemens, der neuerdings am liebsten eine Klimaaktivistin im Aufsichtsrat hätte. In der aufgeheizten Debatte wirkt das vielleicht etwas klein – andererseits: Nähme jeder Mittelständler Nachhaltigkeit so ernst wie Fischer, wäre auch schon wieder einiges gewonnen.

Der Beitrag ist in Capital 02/2020 erschienen. Interesse an Capital ? Hier geht es zum Abo-Shop , wo Sie die Print-Ausgabe bestellen können. Unsere Digital-Ausgabe gibt es bei iTunes und GooglePlay