In Indien sind seit Freitag knapp eine Milliarde Inder und Inderinnen aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Vom 19. April bis zum 1. Juni können sie ihre Stimme abgeben. In der weltweit größten Wahl steuert Ministerpräsident Narendra Modi von der hindu-nationalistischen Bharatiya Janata-Partei (BJP) auf eine dritte Amtszeit zu. Der 73-Jährige positioniert sich als der Vater eines zehnjährigen wirtschaftlichen Aufstiegs, an der Spitze eines geoökonomisch zunehmend bedeutsamen Landes, und sieht Indien in einem „goldenen Zeitalter“ angekommen.

Aber bildet die Realität die rhetorischen Höhenflüge ab? Modis Bilanz lässt sich sehen und hat solide Fortschritte erreicht, auch im Vergleich zu der zehnjährigen Vorgängerregierung, der nun oppositionellen Kongress-Partei. Doch bewerten Ökonomen sie mehrheitlich als ambivalent: Es gibt Licht und Schatten. Wohl kann derzeit die Börse der Finanzmetropole Mumbai von einer Transferbewegung von Kapital aus China profitieren. Für Indien wird ein dynamischeres Wirtschaftswachstum prognostiziert. Modis Angebot eines alternativen Standorts für internationale Unternehmen hat jedoch Schwächen.

Alte Infrastruktur, bürokratischer Sumpf

Vor vier Jahren war er mit dem Versprechen angetreten: „Make in India“. Seine Strategie der verstärkten Industrialisierung ging allerdings nicht auf wie erhofft. Im „Doing Business“-Index der Weltbank hat Indien sich seit 2019 wieder verschlechtert. Auf der Plus-Seite hat Modi den informellen Markt zurückgedrängt und das Steuersystem ein Stück weit vereinfacht. Aber alte Dämonen ist er nicht losgeworden: Experten verweisen auf unzureichende Modernisierung der Infrastruktur, anhaltenden bürokratischen Sumpf und zu wenig qualifizierte Arbeitskräfte – alles Faktoren, die die Entwicklung bremsen.

Im Ergebnis von 2022 ist Chinas Volkswirtschaft laut Weltbank fünfmal größer als die von Indien mit 3,4 Billionen Dollar und global Platz fünf. Für den weiteren Aufstieg hofft der Regierungschef – insbesondere zum Ausbau von Infrastruktur für Energie und Verkehr – auf Milliarden-Zuflüsse ausländischer Investitionen. Der französische Ökonom Jean-Joseph Boilot etwa warnt indes vor übertriebenem Optimismus, was die Entwicklung des indischen Markts angeht. Schon ein Indien-Hype Anfang der 2000er Jahre, als Indien in der Wirtschaft Wachstumsraten von zehn Prozent vorweisen konnte, habe sich als enttäuschend erwiesen.

Capital fasst in zehn Kennmarken Modis Bilanz der vergangenen zehn Jahre zusammen.

Zehn Jahre Modi

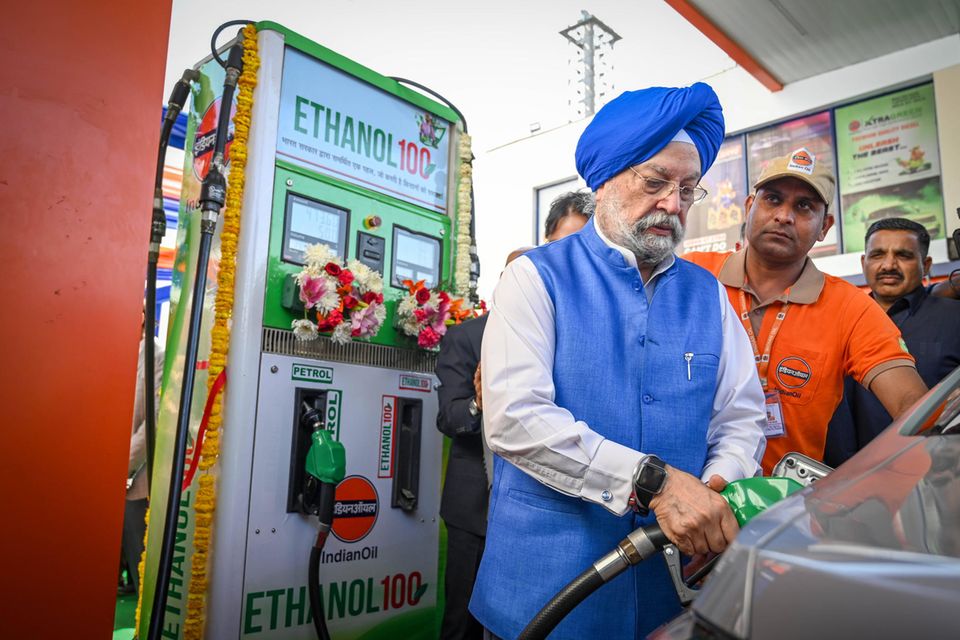

Erdölminister Hardeep Singh Puri wirbt für den neuen E-100-Sprit. Premier Modi stützt Indiens internationalen Status vor allem auf die Wirtschaftsleistung. Erdölprodukte stellen mehr als ein Fünftel des Exportvolumens. Das Land bleibt wachstumsstark: Ökonomen erwarten mehrheitlich Zuwächse von 6 Prozent/Jahr bis 2030. Indiens Beitrag zum globalen BIP stieg unter Modi kontinuierlich auf etwa 3,4 Prozent, so die Weltbank, mit einem zuletzt ebenso stark wachsenden Anteil an globalen Exporten. Das BIP pro Kopf wuchs kaufkraftbereinigt um durchschnittlich 4,3 Prozent/Jahr und damit langsamer als in der (pandemiefreien) Amtszeit von Vorgänger Manmohan Singh. Führende Ausfuhrgüter sind Erdölprodukte (86 Mrd. Dollar 2022), Edelsteine und Schmuck (je 26 und 12,6 Mrd. Dollar), Arzneimittel (knapp 20 Mrd. Dollar), sowie Reis (11,1 Mrd. Dollar). Auch Autos und Teile, Textilien sowie Eisen und Stahl sind wichtige Exportgüter. Führende Empfänger sind die USA, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und China, Deutschland hat Rang acht.

Sicherheitskräfte stemmen sich gegen einen Protest der Oppositionspartei zum Thema Arbeitslosigkeit in Neu-Delhi. Eines von Modis zentralen Versprechen war eine stärkere Industrialisierung des Landes, um damit gut bezahlte Jobs zu schaffen. Die Arbeitslosenrate hat sich in den zwei Amtszeiten kaum verbessert – ein kurzer Abwärtstrend wurde von der Coronapandemie zunichte gemacht. Die offizielle Rate stand zuletzt bei 7,3 Prozent im Jahr 2022 (Weltbank), verglichen mit acht Prozent am Ende von Singhs Regierungsjahrzent. Vor allem die Jugendarbeitslosigkeit ist hoch. Sie hatte sich unter Singh von 14 Prozent auf 22 Prozent verschlechtert – und seitdem nur wenig vom Fleck bewegt. Die Ausbildung der jungen Menschen entspricht nicht den Anforderungen des Arbeitsmarkts.

Wie hier beim Verladen von Äpfeln auf dem Großmarkt von Sapore im nordindischen Bundesstaat Jammu und Kashmir hängt ein Großteil der Landwirtschaft von Tagelöhnern und Wanderarbeitern ab. Mehr als 40 Prozent der indischen Arbeiter sind in der Landwirtschaft beschäftigt. Deshalb dokumentiert die Regierung die Lohnentwicklung auf dem Land. Inflationsbereinigt sind die Tageslöhne im Verlauf eines Jahrzehnts fast gleich geblieben. Während ein Landarbeiter 2004-05 im Durchschnitt 3 Dollar/Tag verdiente, stieg ein Tageslohn zu Beginn von Modis Amtszeit auf 4,80 Dollar, verharrt jedoch laut dem Centre for Monitoring Indian Economy seitdem auf diesem Niveau. Nominale Steigerungen wurden vermutlich von der Geldentwertung im Zuge der Coronapandemie aufgefressen. Vor allem liegt der Grund aber in dem schwachen Wirtschaftswachstum in ländlichen Räumen.

Eine entscheidende Entwicklung in der Bewertung von Narendra Modis Bilanz der wirtschaftlichen Entwicklung ist die Zahl der Menschen, die den Weg aus der Armut gefunden haben. Am treffsichersten misst das der National Multidimensional Poverty Index (MPI), der neben Einkommensarmut eine Reihe weiterer Entbehrungen von Ernährung über Bildung bis sanitäre Bedingungen und Unterkunft einbezieht. Lebten 2005 nach diesem Maßstab noch mehr als 50 Prozent aller Inder in Armut, so waren es ein Jahrzehnt später noch 25 Prozent – und nach der letzten Haushaltsbefragung (2021) 15 Prozent. Das Los der Inder, die in Armut leben, hat sich dank Wirtschaftswachstum und Programmen der sozialen Unterstützung kontinuierlich verbessert. Im Bild: die größte Wäscherei unter freiem Himmel, Dhobi Ghat im Slum der Wirtschaftsmetropole Mumbai.

Ein Teil der sozialen Sicherungsausgaben nimmt den Weg über Subventionen. Seit der Corona-Pandemie sind staatliche Subventionen wieder gestiegen, nachdem Modi vor allem die Verbilligung von Spritpreisen zurückgenommen hatte. Fortgesetzt vergibt seine Regierung hohe Beihilfen für fossile Energieträger ebenso wie für umstrittenen Chemiedünger in der Landwirtschaft. Und in den Lockdowns der Pandemie brachte die Regierung enorm viel Mittel für Lebensmittelrationen auf, um arme Haushalte und gestrandete Wanderarbeiter zu unterstützen. Sozialprogramme hat Modi modernisiert und teilweise digitalisiert – gelegentlich auch nur umbenannt und mit seinem Namen geschmückt.

In der Amtszeit Modis wurden die Ausgaben für die Eisenbahn, den Straßenbau, oder öffentliche Verkehrsmittel (im Bild die Metro in Bangalore) vor allem in den letzten drei Jahren stark gesteigert. Einschließlich von Flughäfen haben sich die Aufwendungen für die Verkehrsinfrastruktur von 2014-2023 als Anteil am BIP verdreifacht (auf rund 1,7 Prozent). Dennoch bleiben viele Fernstrecken überlastet, beschwerlich und gefährlich. Investiert wurde auch in die digitale Infrastruktur – zugunsten der finanziellen Inklusion vieler Bürger über Smartphone-Apps. Vier von fünf Indern verfügen über ein Bankkonto, errechnete die Weltbank. Dies habe die Wohlfahrtsausgaben wirksamer gemacht und Korruption geschwächt. Konkret geplante Ausgaben für den Ausbau von Autobahnen, Bahnstrecken, See- und Flughäfen sowie Logistikparks umfassen derzeit 146 Mrd. Dollar über die nächsten Jahre. Allerdings werden dafür auch private Investitionen für PPPs gebraucht.

Erst in den vergangenen vier Jahren ist der Anteil Erneuerbarer am indischen Energiemix sichtbar gestiegen – wie auf dem Dach einer Elektrizitätsgesellschaft in Neu-Delhi, auf dem ein 1-MW-Solarkraftwerk von Tata Power entsteht. In den zehn Jahren vor Modi wurden bis 2014 rund 13 Prozent Anteil erneuerbarer Energie erreicht, seitdem ist er auf 23 Prozent gestiegen. Mit sauberer und billiger Energie erhofft Modi Industrieansiedlungen von Unternehmen anzuziehen, die sich von China abwenden wollen. Kohle bleibt eine tragende Säule der Energieversorgung, besonders in ärmeren Bundesstaaten, die von Einnahmen aus heimischer Kohle abhängen. Bis 2030 sollen aber 500 GW, die Hälfte geplanter neuer Kapazitäten, aus erneuerbaren Quellen hinzukommen.

Ob der Zubau erneuerbarer Energie zur Kohlewirtschaft reicht, um Indiens Problem der Luftverschmutzung zu lösen, ist fraglich. Indiens Städte gehören zu den meistverschmutzten der Welt. Die damit verbundene Todesziffer hat sich in mehr als zwei Jahrzehnten kaum verbessert – während vor allem China hier Fortschritte erzielt hat. Wohl präsentiert sich Modi als Vorreiter im Klimaschutz, zugleich machten noch 2023 Beihilfen für grüne Energie nur zehn Prozent der gesamten Energiesubventionen aus, 40 Prozent die Subventionen für Kohle, Öl und Gas, der Rest für Stromkunden, vor allem in der Landwirtschaft. Klientelwirtschaft und Machtgerangel zwischen der Zentralregierung und den Bundesstaaten erschweren einen Abbau der Beihilfen.

Kinder aus prekärsten Verhältnissen bekommen Unterricht in einer spendenfinanzierten Schule unter einer Brücke in Neu-Delhi 2021. Die indische Schulbildung ist ein ungelöstes Problem. Wohl gehen fast alle Kinder zur Schule, aber die Lehrergebnisse sind bescheiden. Nach Angaben der NGO Pratham, können nur vier von zehn Zehn- bis Elfjährigen in ländlichen Gebieten einen Text lesen, der für die zweite Klasse geschrieben ist. 2005 lag dieser Anteil bei 53 Prozent. Das Ergebnis verschlechterte sich noch durch Covid-19, aber vieles wird pädagogisch veralteten Methoden zugeschrieben, die für Kinder aus bildungsfernen Schichten besonders ungeeignet sind.

Widerspruch wird von Premier Modi und seiner hindu-nationalistischen BJP-Partei immer weniger geduldet. Auf der Weltbühne beschwört Modi ein „unbeugsames Vertrauen in die Demokratie“, zuhause tritt er mehr und mehr als starker Mann auf, der radikale Strömungen fördert und abweichende Stimmen immer weniger toleriert. Unter den Minderheiten werden besonders Muslime drangsaliert und attackiert – ebenso wie Aktivisten, Pressevertreter und Oppositionspolitiker. Dem Thinktank V-Dem zufolge war Indien 2014 eine viel gesündere Demokratie als heute, Modis neues Indien mag reicher sein, aber auch autoritärer. Es rangiert heute im Lager der „defekten Demokratien“.