Es ist zu einem beliebten Ritual der Politik geworden, einen „Gipfel“ auszurufen, wenn man dem Land signalisieren möchte, dass ein Thema ernst, wichtig und dringend ist und möglichst rasch Lösungen präsentiert werden müssen. Die Erträge solcher Spitzentreffen sind in der Regel gering, was aber nichts daran ändert, dass das Instrument des Gipfels sich weiterhin großer Beliebtheit erfreut.

In dieser eher fragwürdigen Tradition steht auch der „Autogipfel“, den Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck für den Montag ausgerufen hatte und an dem Branchenvertreter, Politiker und Gewerkschaftler teilnahmen. Tatsächlich ist die Lage der nach wie vor wichtigsten deutschen Industrie ja besorgniserregend: Volkswagen denkt darüber nach Werke zu schließen, BMW senkt die Gewinnprognose, Mercedes ebenso – und alle miteinander verkaufen viel weniger Elektroautos als ursprünglich erhofft. Für eine Bundesregierung, die mit dem Ziel einer Mobilitätswende angetreten war, ist das mehr als nur ein großes Problem.

4000 Euro vom Staat?

Und tatsächlich liegen auch ein paar Ideen auf dem Tisch. Die SPD wärmt das Instrument einer Abwrackprämie wieder auf, auch Volkswagen kann sich so etwas vorstellen, 4000 Euro vom Staat, 2000 vom Hersteller. Wer weiß, wie Märkte funktionieren, dem ist klar, dass das nichts anderes wäre als eine Strohfeuer-Subvention für die Hersteller, durch die kein Elektroauto wirklich günstiger würde. Mercedes dringt darauf, die strengen CO2-Vorgaben zu lockern, was allerdings auf Brüsseler Ebene entschieden werden müsste. Und natürlich kommen auch die steuerlichen Vorteile für Elektro-Dienstwagen wieder ins Spiel, von denen sich die Branche erhofft, dass sie dabei helfen, endlich im größeren Stil Batterieautos in die Unternehmens-Flotten zu drücken.

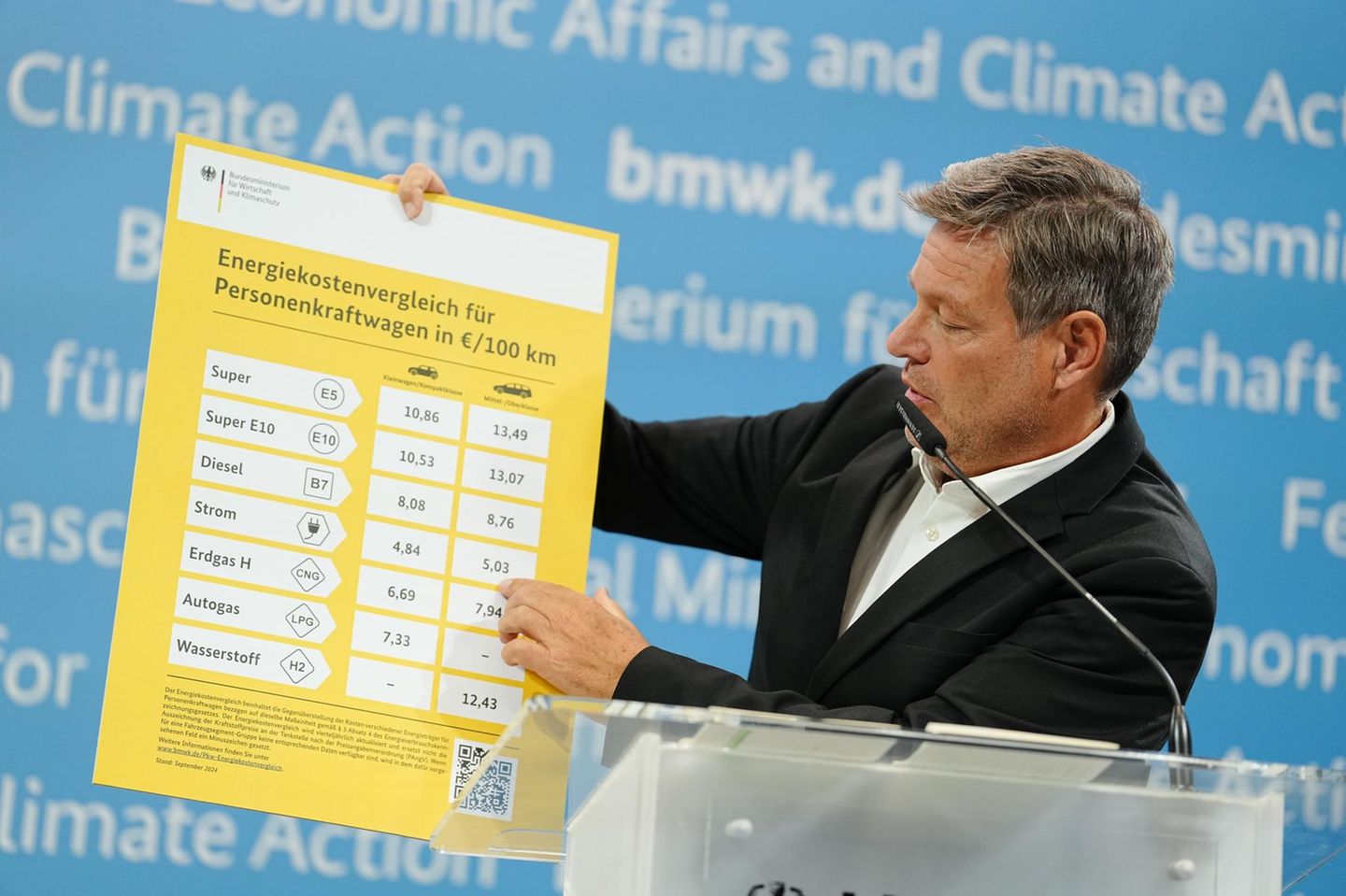

„Wir brauchen vor allem klare, verlässliche Signale für den Markt“, sagte Habeck nach der Veranstaltung vom Montag. Es ist eine etwas verspätete Erkenntnis, nachdem die Bundesregierung Kaufprämien für E-Autos erst eingeführt und dann in der Panik nach dem Schuldenbremse-Urteil über Nacht wieder abgeschafft hatte.

China zieht davon

Angesichts dessen allerdings, was gerade auf diesem Markt geschieht, wirken all diese nun diskutierten Instrumente merkwürdig klein – der eigentlichen Lage nicht angemessen. Der deutsche Markt ist nicht unwichtig, seine Bedeutung für die Hersteller aber verblasst hinter dem, was gerade für alle das eigentliche Problem darstellt. Und dieses Problem heißt China. Die Chinesen haben über Jahrzehnte in Joint Ventures technologisches Know-how von deutschen Autoherstellern abgezogen. Sie haben sich dann bei der immer wichtigeren IT-Ausrüstung von Autos an die Spitze gesetzt. Und sie haben ein ganzes Heer von oft defizitären E-Autoherstellern mit Finanzhilfen am Leben gehalten, aus dessen Reihen nun die erfolgreichsten mit niedrigen Preisen die Konkurrenz aus USA und Europa angreifen.

Krise in Automobilbranche: Rückkehr der Subventionen für E-Autos?

Das führt dazu, dass alle deutschen Hersteller massiv Marktanteile in China verlieren, und daran wird auch keine Abwrackprämie und kein CO2-Ablass etwas ändern. Habeck fiel zu China zunächst allerdings nur ein, er sei „kein Fan von Zöllen“, es müsse eine politische Lösung gefunden werden.

Ein Modell aus Frankreich

Zu den interessanteren Vorschlägen zählt daher eher das, was zumindest in Ansätzen als Antwort auf chinesische Industriepolitik zu verstehen ist. Von Volkswagen kam der Verweis auf ein Konzept, dass sich an ein Modell aus Frankreich anlehnt: Dort werden Käufer von E-Autos nur dann mit einer Prämie gefördert, wenn die Produktion des Fahrzeugs weniger als 14,75 Tonnen CO2 verursacht. Es wäre ein Prinzip, das sowohl Vorteile für den Klimaschutz hätte als auch die chinesische Konkurrenz zumindest in Europa auf Abstand halten könnte.

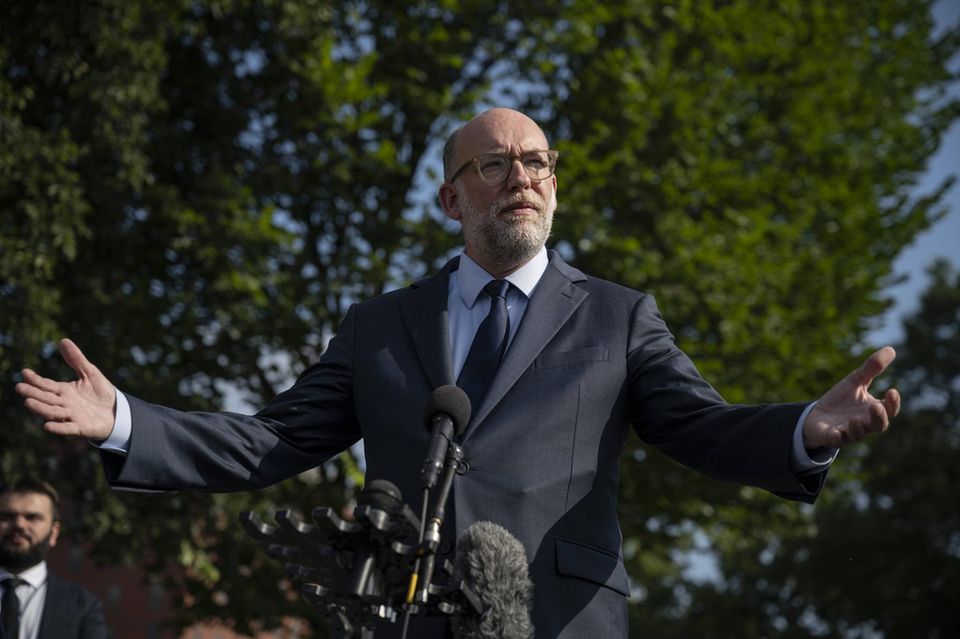

Aus den USA kam ausgerechnet am Tag des Autogipfels noch ein weiterer Ansatz, den man fast schon brachial nennen kann. Das amerikanische Handelsministerium sprach sich dafür aus, den Verkauf besonders moderner chinesischer Autos mit chinesischer oder russischer Soft- und Hardware komplett zu verbieten. Der Grund sind Sicherheitsbedenken: Spätestens seit den explodierenden Pagern im Libanon ist allen klar, dass sich elektronisch gesteuerte Geräte im Zweifel auch als Waffen in einem anderen Land einsetzen lassen. Aber natürlich wäre ein solches Verbot auch ein Mittel im amerikanisch-chinesischen Handelskrieg, der in den vergangenen Monaten immer klarere Züge angenommen hat.

Deutschland oder Europa müssen solcher Hardcore-Handelspolitik nicht folgen, es ist absehbar, dass auch die ihre Nachteile mit sich bringen wird. Aber die Frage ist schon, ob in der stolzen Auto-Nation nicht immer noch zu klein gedacht wird, während in den anderen großen Industrieregionen Asien und USA das ganz große Rad gedreht wird. Mit einer Abwrackprämie jedenfalls wird dieses Spiel sicher nicht gewonnen.