Matt Brittin ist zwar regelmäßig in Berlin, trotzdem gibt es auch für ihn jedes Mal noch etwas Neues zu entdecken. So beginnt das Interview mit einem Eingeständnis: Diesmal habe er mit seinem Sohn eine Trabi-Tour gemacht, erzählt der Europachef von Google, als er den Besprechungsraum an der Spree betritt.

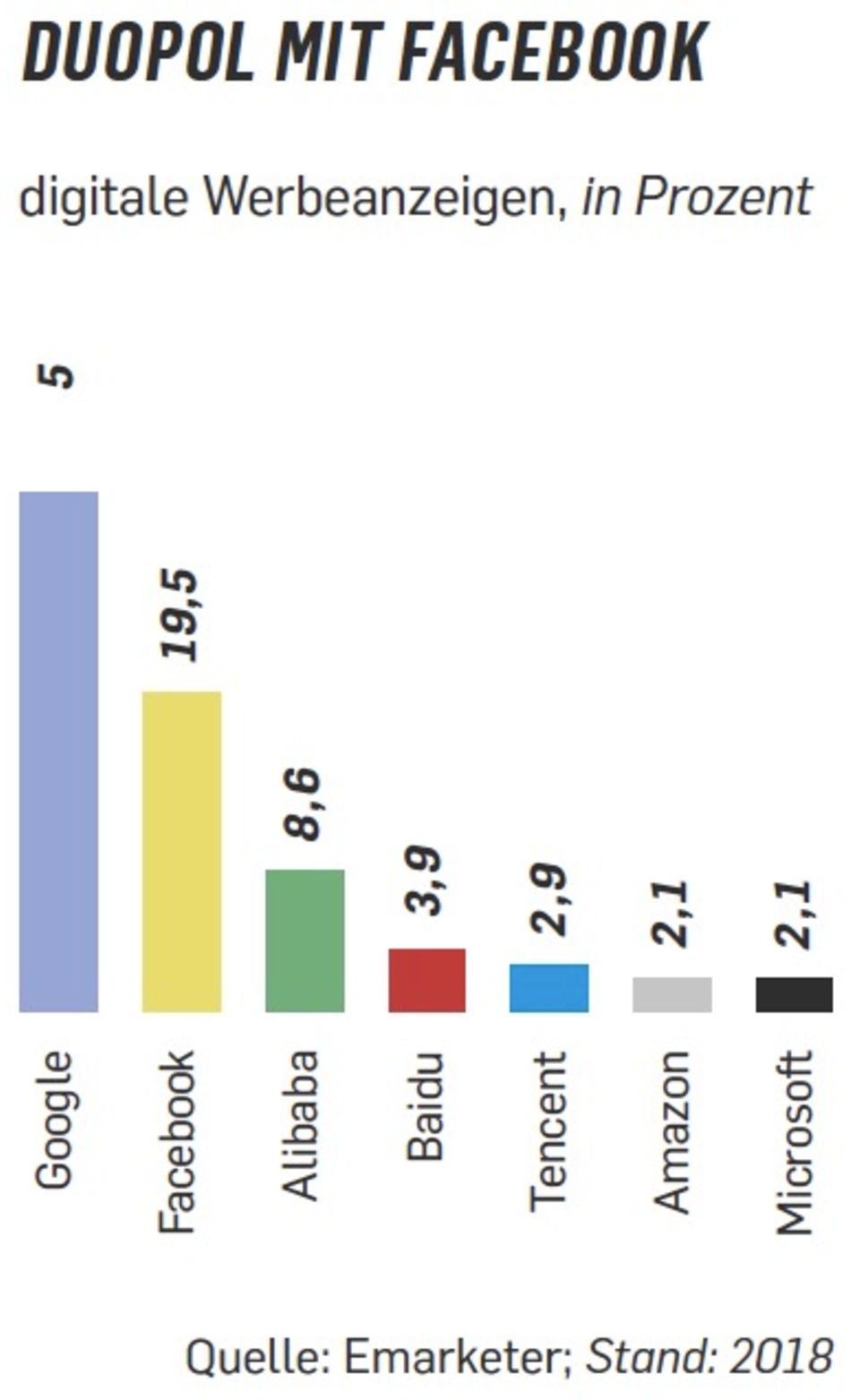

Google und dessen Mutterkonzern haben es mit Wettbewerbsverfahren in den USA und Europa zu tun. Ist Google nicht der perfekte Fall für eine Zerschlagung – mit 90 Prozent Marktanteil im Suchmaschinenmarkt und der Möglichkeit, Anzeigenpreise zu diktieren?

MATT BRITTIN: Angesichts des Erfolgs von Google und des rasanten Wachstums des Internets ist es keine Überraschung, dass man uns genauer unter die Lupe nimmt. Für uns ist das aber auch eine Chance zu erklären, wie wir arbeiten – und was andere mit unserer Technologie erreichen können. Unsere Dienstleistungen sind populär, Teil des täglichen Lebens und wichtig für viele Unternehmen. Da stellen sich Fragen, und gerade unser Anzeigengeschäft wird oft nicht verstanden.

Was müssen Sie denn erklären? Hat Google im Onlineanzeigenmarkt keine dominante Rolle?

Wir sind finanziell erfolgreich, weil wir die, die nach etwas suchen, mit jenen zusammenbringen können, die es anbieten. Und das schnell, nach einem Auktionsprinzip. Die Anzeigenkunden zahlen also immer nur den Preis, den sie bereit sind zu zahlen. Daher können jetzt auch in Europa kleine mit großen Unternehmen konkurrieren. Wer in Portugal handgefertigte Schuhe produziert, konnte die für lange Zeit nur in Portugal verkaufen. Heute kann er das überall tun. Das ist gut für die Unternehmen, die Verbraucher und den Wettbewerb.

Aber Sie haben fast ein Monopol.

Das stimmt nicht. Jedes Unternehmen, das heute eine Anzeige schalten will, hat mehr Auswahl als jemals zuvor. Es kann Zeitungen nutzen, Werbezettel, direkte E-Mails, Fernsehen, Radio und alle möglichen digitalen Plattformen oder vertikale Suchmaschinen zu unterschiedlichen Themen wie Shopping und Reisen. Unsere Kunden haben eine riesige Auswahl. Denoch sind wir stolz auf unseren Erfolg. Unternehmen, die mit Google arbeiten, exportieren mehr, und sie wachsen auch schneller als andere.

Es gibt aber den Vorwurf, Ihr Algorithmus sei nicht neutral – große Unternehmen sollen gegenüber kleinen bevorzugt worden sein.

Nein, das geschieht nicht. Die Reihenfolge der Resultate wird in keinster Weise durch Anzeigeneinnahmen oder anderes beeinflusst. Sonst gäbe es ja nur kommerziell orientierte Ergebnisse. Der Mechanismus sieht so aus: Wenn Sie eine Anfrage eingeben, versuchen wir, Ihnen eine möglichst relevante Antwort zu geben. Die Reaktionen darauf werten wir aus. Und ein sehr starkes Signal ist natürlich der Hinweis, auf welche Suchergebnisse geklickt wird.

Google steht auch deshalb so stark unter Beobachtung, weil Ihre Dienste wie ein Portal ins Web funktionieren. Ihre Tochter Youtube ist für jüngere Menschen im Grunde der Zugang zum Netz.

Das ist uns klar, und wir sind uns der Verantwortung bewusst, die damit einhergeht. Wir sind aber der Ansicht, dass eine offene Plattform wie Youtube, über die jeder Inhalte veröffentlichen kann, für die Gesellschaft einen großen Wert besitzt, zum Beispiel im Bereich Bildung.

Allerdings wird ja oft gefragt, ob Youtube überhaupt eine Plattform ist – oder eher ein Verleger, der auch mehr Verantwortung für die hochgeladenen Inhalte trägt.

Wir sehen das so: Nehmen wir einen Verlag, dessen Arbeit darin besteht, für eine Publikation 100, vielleicht 500 Artikel bei professionellen Produzenten in Auftrag zu geben. Dafür kann ein Verleger Verantwortung übernehmen. Bei Youtube werden jede Minute 500 Stunden an Videoinhalten hochgeladen. Einiges davon ist professionelles Material, sehr vieles nicht. Das ist etwas völlig anderes. Das heißt aber nicht, dass wir keine Verantwortung tragen.

Wie sieht die Verantwortung aus?

Wir haben Regeln, was auf der Plattform erlaubt ist. Diese Regeln werden ständig weiterentwickelt und an gesellschaftliche Entwicklungen angepasst. Manche Inhalte sind in Deutschland legal, aber illegal in anderen Ländern. Entscheidend ist, dass unsere Verantwortung eine andere ist als die des Verlegers.

Warum?

Weil das Datenaufkommen eben ungleich größer ist. Die Frage ist doch: Wollen wir offene Plattformen verhindern, oder erkennen wir ihren Wert für die Gesellschaft an? Wir jedenfalls stehen zu unserer Verantwortung, wenn es um jegliche Form problematischer Inhalte geht. Wo es wirklich schwierig wird, sind Inhalte, die sich im Grenzbereich des Legalen bewegen. Da ist es sehr schwierig, eine Grenze zu ziehen.

Können Sie ein Beispiel geben?

Wenn Sie auf der Straße 100 Leuten ein Video zeigen und fragen, ob es sich um Pornografie handelt, werden die Antworten darauf vermutlich zu 99 Prozent übereinstimmen. Wenn Sie denselben Leuten das Video eines Mannes zeigen, der über Politik spricht, und fragen, was davon erlaubt sein sollte, wird es eine große Vielfalt an Antworten geben. Der erste Schritt ist, als Menschen zu verstehen, was legal ist und was nicht. Dazu arbeiten wir mit zahlreichen Experten zusammen. Auf dieser Basis können wir dann Maschinen trainieren, bestimmte Entscheidungen selbst zu treffen.

Zu welchen Ergebnissen sind Sie bisher gekommen?

Wir können derzeit schon etwa 80 Prozent der Inhalte automatisch blockieren, die unsere Regeln gegen Gewaltverherrlichung oder Extremismus verletzen. Die werden entfernt, bevor sie irgendjemand gesehen hat. Wir machen da große Fortschritte.

Also können Sie es doch auch kontrollieren. Wo also ist der Unterschied zu einem Verlagshaus?

Noch einmal: Im Gegensatz zum Verleger geben wir die Inhalte ja nicht in Auftrag. Und wir reden von Hunderten Stunden an Material, die pro Minute hochgeladen werden. Unsere Verantwortung ist eine andere, und sie wächst. Deshalb arbeiten inzwischen rund 10.000 Menschen weltweit an der Kontrolle entsprechender Inhalte.

Halten Sie es generell für falsch, wenn die Politik neue Regeln für die digitale Industrie setzt?

Absolut nicht. Natürlich müssen die Regeln für die digitale Welt angepasst werden. Es ist Aufgabe von Politikern, das zu tun. Wir versuchen, unsere Perspektive einzubringen und klarzumachen, wie die Technologie funktioniert. Es gibt Beispiele für neue Regeln, die sehr gut auf die Technologie abgestimmt sind.

Welche denn?

Zum Beispiel beim Kampf gegen Hass im Netz. Oder die Datenschutz-Grundverordnung, ein sehr starker und weltweit beispielhafter Rahmen für die Regulierung.

Trotz allem steigt der politische Druck auf die großen Techkonzerne, in Europa und in den USA. Was ist Ihre Erklärung dafür?

Es geht da nicht nur um Google. Aber vor allem hat das Ganze damit zu tun, wie schnell sich alles verändert. Wir haben 2019 den Punkt erreicht, an dem die Hälfte der Weltbevölkerung online ist. Das wirft natürlich auch Fragen auf, auf die Sie zu Recht hinweisen. Zum einen hat es ungeheure Vorteile. Wir können online lernen, einkaufen, uns unterhalten lassen.

Das bezweifelt niemand.

Aber es ist eben wie in der realen Welt. Es gibt Menschen mit schlechten Absichten, die all diese Dinge für Zwecke nutzen, für die sie gar nicht gedacht waren. Und natürlich stellt sich auch die Frage, was mit den Gesellschaften passiert und was davon problematisch ist. Was erlaubt man kleinen Kindern, wenn sie mit dieser Technik in Berührung kommen? Was sind Fake News und was nicht? Bis hin zu der Frage, welche Inhalte online erlaubt sein sollten. Die Gesellschaft muss sich mit diesen Fragen beschäftigen. Wir unterstützen deshalb Tim Berners-Lees „Contract for the Web“, der neue Regeln für das offene Internet definiert, Regeln, die für Unternehmen und Regierungen gleichermaßen gelten sollen.

Google hat sich „Datenschutz zuerst“ auf die Fahnen geschrieben. Andererseits ist es doch Kern Ihres Geschäftsmodells, mit Daten möglichst ungestört zu verfahren. Sie versuchen, so viel wie möglich über Ihre Nutzer zu erfahren.

Das stimmt nicht.

So verdienen Sie doch Ihr Geld.

Das sagt sich so leicht dahin. Aber schauen wir uns an, wie Google funktioniert. Man kommt zu Google, um etwas zu finden. Sie suchen und stoßen dabei auf Resultate, die Ihnen hoffentlich weiterhelfen. Nehmen wir mein Schuhbeispiel: Sie möchten jemandem ein Paar Schuhe schenken. Welche Daten kommen zum Einsatz? Jemand in Berlin sucht an einem Dienstagnachmittag gegen 17.30 Uhr nach Schuhen. Das hat nichts damit zu tun, wer Sie sind oder wie viel Sie verdienen. Aber wir können jemanden finden, der bereit ist, Ihnen Schuhe zu verkaufen.

Und der sicher auch noch mehr über mich erfahren möchte.

Das mag sein, aber das hat nichts mit uns zu tun. Es gibt ja keine persönlichen Informationen, niemand erfährt beispielsweise, wer Ihre Freunde sind. Wir stellen sicher, dass Sie die Kontrolle darüber haben, wie Ihre Daten genutzt werden.

Wie machen Sie das?

Hier in Deutschland, in München, sitzt ein 200-köpfiges Team, das für Nutzer in aller Welt Lösungen entwickelt, wie sie ihre Daten schützen und sichern können. Sie können personalisierte Werbung beispielsweise mit einem Klick ausschalten. Sie können Google auch komplett inkognito nutzen und trotzdem hilfreiche Informationen bekommen. Wenn Sie auf Google Maps bereit sind, Ihren Aufenthaltsort mit uns zu teilen, können wir das nutzen und Ihnen relevantere Ergebnisse anzeigen. Aber das ist Ihre Entscheidung. Über 20 Millionen Menschen pro Tag nutzen das Google-Konto zum Schutz ihrer Daten.

Reiten die Deutschen zu oft auf dem Thema Datenschutz herum?

Nein, wichtig ist doch, was man daraus macht. Warum setzen wir nicht einen Standard für den Datenschutz, der die deutsche Sichtweise zur Grundlage hat? Den kann man dann auf alle ausweiten. Wie wir es in München getan haben. Natürlich ist das manchmal herausfordernd, aber es hilft uns und den Nutzern.

Nicht so hilfreich ist es, wenn die Leute erfahren, dass ihre Gespräche auf dem sprachgesteuerten Google-Home-Gerät aufgezeichnet und ausgewertet wurden.

Da hatte jemand gegen unsere Richtlinien verstoßen und Daten weitergeleitet, die nicht hätten weitergeleitet werden dürfen. Wir haben das genau untersucht und unsere Dienste angepasst. Was generell das Verfahren angeht, Audioaufnahmen durch Menschen auswerten zu lassen, um das Produkt zu verbessern, so betrifft das weniger als 0,2 Prozent aller Audiodaten.

Also kein Fehler bei Google?

Doch, natürlich. Unser Fehler war, dass wir unsere Nutzer in diesem Fall nicht ausreichend darüber informiert haben, was mit ihren Daten möglicherweise passiert.