„Erfahrung ist eine teure Schule, aber Narren wollen anderswo nicht lernen,“ hatte der amerikanische Staatsmann Benjamin Franklin schon vor 250 Jahren über seine Zeitgenossen geseufzt. Insofern beruht vielleicht auch der vermeintliche Starrsinn der britischen Premierministerin Theresa May in Wahrheit auf der Hoffnung, dass der hohe Preis des Neins ihre Kritiker klug werden lässt. Vehement hält sie daran fest, dass der von ihr mit der EU ausgehandelte Kompromiss alternativlos ist. Oder dass die einzige Alternative zum (schmerzhaften) Deal eben der (teure) No-Deal sei. Allerdings scheinen sich die unterschiedlichen Parteien im Brexit-Streit bei allen gegensätzlichen Positionen ausgerechnet in diesem Punkt einig zu sein: May lasse sich von Brüssel einen unzumutbaren Plan diktieren, dem man in keinem Fall zustimmen könne. Sie sagen geschlossen Nein zum May-EU-Plan, auch wenn sie zerstritten sind, wozu sie Ja sagen wollen.

Der harte Exit – das ist inzwischen auch dem größten Narren klar – bedeutet ein ungeregeltes Ende einer jahrzehntelangen politischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Kontinentaleuropa. So eine brutalstmögliche Trennung wird nur von wenigen Brexit-Hardlinern herbeigesehnt. Ihnen ist jedes Zugeständnis an die EU zu viel, jede Verbindlichkeit mit Brüssel zutiefst zuwider. Dass dieser No-Deal-Deal viel Geld kostet, ist auch ihnen klar, aber egal. Großbritannien sei stark genug, um der Welt allein zu trotzen. Genau diese Überheblichkeit sei nicht nur falsch, sondern in Zeiten globaler Arbeitsteilung auch fatal, fürchtet die große Mehrheit, und sieht Großbritannien bereits ohne Not ins Mittelalter zurückgebombt.

Vom europäischen Festland aus betrachtet man das zeitgenössische Insel-Theater weniger sorgenvoll als ungläubig. Was als absurde Komödie begann, als lächerliche Farce seinen Gang nahm, könnte nun in einem tragischen Drama enden. Kaum noch jemand sieht einen glücklichen Ausweg.

Der Rest Europas ist gewappnet

Vielleicht ist die einzig gute Nachricht am englischen Polit-Schauspiel: So irre wie die Briten ist derzeit niemand sonst in Europa. Die EU scheint sich ganz auf die Tugenden der Lady zu besinnen, wie sie Frank Sinatra so charmant beschrieben hat: „Eine Frau macht niemals einen Mann zum Narren; sie sitzt bloß dabei und sieht zu, wie er sich selbst dazu macht.“

Die Gentlemen von der Insel könnten derzeit die britischen Tugenden von Zurückhaltung, Geduld und Gelassenheit auf dem Kontinent wieder entdecken: Nationale Aufsichtsbehörden und Gesetzgeber der EU27 steuern in beeindruckender Weise und mit Weitsicht durch die Brexit-Wirren. So kommt es, dass egal welche verrückten Volten die englische Politik noch drehen mag, der Rest Europas für alle Widrigkeiten ziemlich gut gewappnet scheint.

Vor allem der europäische Finanzmarkt hat die letzten Monate genutzt, um sich für das Worst-Case-Szenario zu wappnen. Denn selbst in dem nun abgelehnten Kompromiss-Deal fand sich keine Regelung, die weiterhin die Freizügigkeit des Finanzmarktes von und aus Großbritannien vorgesehen hätte. Schlimmer kann es also auch mit einem „No-Deal“ kaum werden.

Positive Effekte für Deutschland

Dass die Finanzmärkte derart gut vorbereitet sind, ist nicht zuletzt den europäischen Aufsichtsbehörden zu verdanken. Sie haben, als noch lange nicht klar war, wie der Bruch zwischen dem Vereinigten Königreich und den EU27 politisch konkret ausgestaltet würde, bereits zur Weitsicht gemahnt und konkrete Vorbereitungsmaßnahmen gefordert. In Folge sind nicht nur die Banken gut vorbereitet, sondern auch der Fondsmarkt zieht jetzt zügig nach. Bis Ende März, also spätestens bis zum geplanten Exit-Datum, wird laut der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY Geschäft im Wert von 800 Mrd. Pfund von Großbritannien nach Europa verschoben. Der britische Aderlass führt also sicher nicht zum Herzstillstand der europäischen Finanzmärkte.

Ja, aus deutscher Perspektive könnte der Brexit sogar positive Effekte haben: Mehr als 45 Finanzinstitute sind dabei, ihre Präsenz in Deutschland neu zu etablieren oder signifikant zu verstärken, weil sie von hier aus den europäischen Markt bedienen wollen. BaFin-Präsident Felix Hufeld sieht darin einen Vertrauensbeweis in die Arbeit seiner Behörde. Und in der Tat hat die deutsche Finanzaufsicht – eine der strengeren Aufsichtsbehörden in Europa – im Vorfeld wichtige Orientierung gegeben und sich dabei gleichermaßen lösungs- und kundenorientiert gezeigt.

Auch die Bundesregierung zeigte Weitsicht und brachte Ende 2018 – nach langem politisch angemessenen Warten – kurzentschlossen ein Gesetzespaket auf den Weg, das Brexit-Steuerbegleitgesetz , das nachteilige Auswirkungen für den Fall eines harten Brexits vermeiden beziehungsweise abmildern soll. Vor wenigen Tagen wurde es vom Bundestag verabschiedet: Britischen Finanzunternehmen soll für eine Übergangszeit bis Ende 2020 die Fortführung ihres Bestandsgeschäfts erlaubt sein, wenn sie schon in der Vergangenheit mit Hilfe des sogenannten EU-Passes tätig waren. Eine sinnvolle Regelung, die das Chaos eines No-Deal-Brexits übrigens nicht nur gegenüber Banken und Finanzinstituten, sondern auch gegenüber Versicherungsunternehmen, Versorgungswerken und Pensionsfonds sicher abfedern wird. Denn diese dürfen bereits getätigte Investitionen im Vereinigten Königreich einfach beibehalten, als sei nichts passiert.

Die Stabilität des Finanzmarktes ist gewährleistet

In ähnlicher Weise hat sich auch die britische Aufsichtsbehörde FCA von der Achterbahnfahrt der politischen Willensbildung unabhängig gemacht. Sie wird allen Finanzinstituten, die derzeit mittels eines EU-Passes in Großbritannien tätig sind, für eine Übergangszeit bis März 2021 ebenfalls Zugang zum britischen Finanzmarkt gewähren: Dafür genüge es, wenn die Institute Anstrengungen unternähmen, um eine Erlaubnis zur Fortführung ihrer Geschäfte in Großbritannien zu beantragen – quasi ein Freifahrtschein für alle bisher auf der Insel aktiven EU-Finanzinstitute. Die Stabilität des Finanzmarktes ist auf diese Weise für beide Seiten gesichert, also ganz egal ob das Austrittsabkommen zustande kommt oder nicht.

Für manches Finanzinstitut bietet der Brexit sogar eine Chance, das Angebot an Finanzprodukten zu diversifizieren und neue Absatzmärkte in Europa zu erschließen, die vorher aus einer komfortablen Situation heraus nicht erschlossen werden mussten. Und wer weiß, vielleicht kommen auf diese Weise irgendwann die Brexit-Vorbereitungskosten sogar mit Gewinn wieder rein. So könnte sich die Weisheit des Basketballspielers John Wooden bewahrheiten, dass „Dinge für jene gut ausgehen, die das Beste draus machen.“

Wie britische Promis zum Brexit stehen

Was die britischen VIPs vom Brexit halten

"Monthy Python"-Star John Cleese ist Brexit-Befürworter. Er sei für den EU-Austritt, weil die EU nicht zu Reformen bereit sei. Er verdeutlichte auch, welche "Reformen" er sich wünschen würde: "Den Euro abschaffen, Rechenschaft einführen und Jean-Claude Juncker hängen." Mittlerweile hat Cleese seinem Heimatland jedoch den Rücken gekehrt – wegen der Brexit-Debatte und der in seinen Augen fürchterlichen Presse. Im Juli 2018 gab er bekannt, auf die Karibikinsel Nevis auszuwandern.

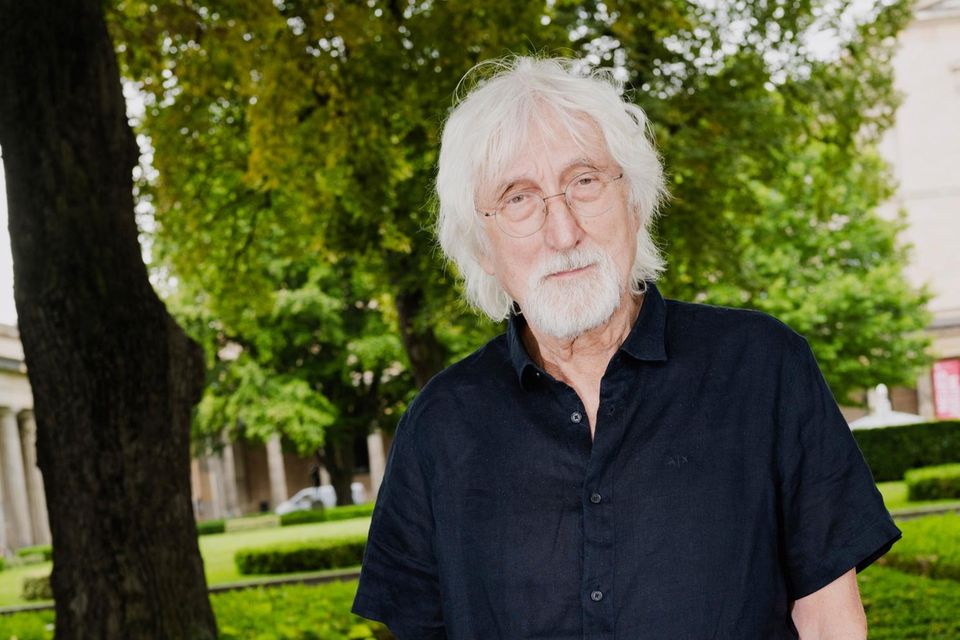

Ein Video vom Late Night Show-Host John Oliver ging vor dem Brexit ging um die Welt. Er redete über die komplizierte und verwirrende Institution EU und den angeborenen Hass der Briten auf Europa, sprach sich aber für den Verbleib aus: "Großbritannien wäre absolut verrückt, [die EU] zu verlassen."

![John Oliver Ein Video vom Late Night Show-Host John Oliver ging vor dem Brexit ging um die Welt. Er redete über die komplizierte und verwirrende Institution EU und den angeborenen Hass der Briten auf Europa, sprach sich aber für den Verbleib aus: "Großbritannien wäre absolut verrückt, [die EU] zu verlassen."](https://image.capital.de/31033634/t/qW/v1/w960/r0/-/john-oliver-jpg.jpg)