Als Steve Jobs erfuhr, dass Google eine eigene Smartphone-Plattform als Konkurrenz zu Apples iPhone entwickelte, erklärte er dem Nachbarn im Silicon Valley den „Atomkrieg“. Nun da die Corona-Pandemie Millionen von Menschenleben bedroht, lassen zwei der wertvollsten Unternehmen der Welt ihre jahrelange Feindschaft ruhen: In einem neuen „Geist der Zusammenarbeit“ entwickeln Apple und Google gemeinsam ein System zur Nachverfolgung von Infektionsketten des Coronavirus.

„Rivalitäten werden zugunsten des Gemeinwohls zurückgestellt“, sagt ein Beteiligter. „Wir betrachten dies als eine existenzielle Bedrohung für weite Teile der Menschheit.“

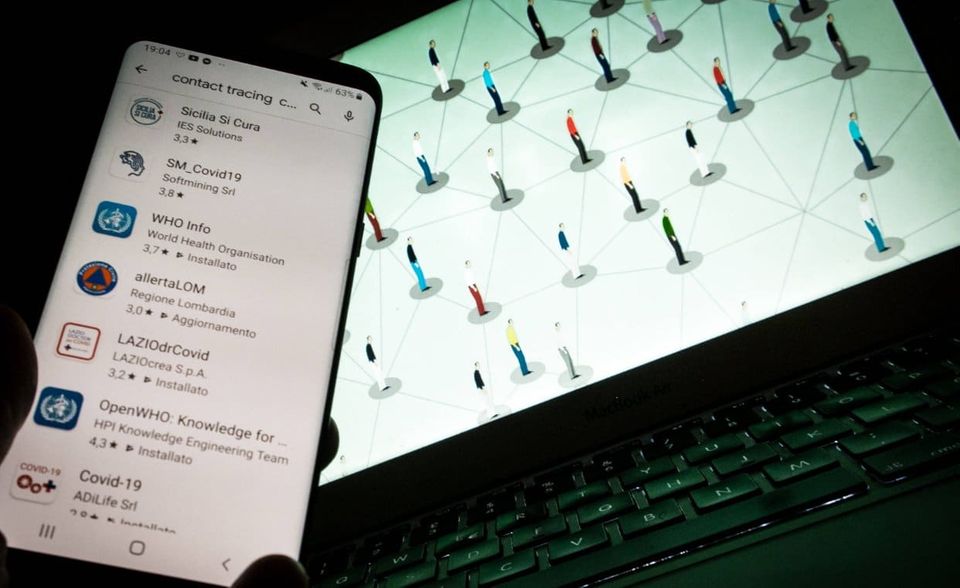

Nun bauen die Tech-Riesen ein Informationssystem zur Nachverfolgung von Kontakten über drahtlose Signale auf , die Begegnungen mit Menschen melden, bei denen Covid-19 diagnostiziert wurde. Die ersten Praxistests sollen diese Woche beginnen. Binnen Monaten soll das Tool direkt in die beiden Smartphone-Plattformen eingebaut werden – und so für Milliarden Nutzer bereit stehen. Ziel ist es, Gesundheitsbehörden auf der ganzen Welt bei der Nachverfolgung von Infektionen und der Isolierung möglicher Infizierter zu entlasten, und im Zuge dessen auch die Wirtschaft wieder in Gang zu setzen.

Die neue Gemeinsamkeit hat allerdings auch eine Nebenwirkung: Apple und Google bringen mit ihrer Idee für ein einheitliches globales System, das die Privatsphäre höher gewichtet als eine zentralisierte Kontrolle, zahlreiche Regierungen gegen sich auf. Viele Staaten haben eigene Vorstellungen davon, wie sie die Verbreitung des Virus mit technologischen Mitteln eindämmen wollen – sei es durch Überwachung von Bewegungsprotokollen ihrer Bürger oder über die Speicherung von Daten in umfangreichen Datenbanken.

Wenn Regierungen auf diesem Weg Zugriff auf mehr Daten bekommen wollen, könnten sie die öffentliche Meinung auf ihrer Seite haben. „In welchem Maß Menschen sich um ihre Privatsphäre sorgen, hängt vom relativen Nutzen ab“, sagt Leslie John, Professorin an der Harvard Business School, die über die Psychologie von Entscheidungen zum Datenschutz forscht. „In einer Zeit, in der Menschen sich Gedanken über Leben und Tod machen, neigen sie vielleicht eher dazu, Informationen zum Wohl der öffentlichen Gesundheit preiszugeben.“

Konflikt zwischen Wirksamkeit und Datenschutz

Ein zentraler Konflikt liegt in der Abwägung zwischen der Wirksamkeit der neuen App – wie kann sie helfen, neue Ausbrüche in Schach zu halten – und der potenziellen Verletzung von Persönlichkeitsrechten. Und dies sowohl mit Blick auf die Art verwendeter Informationen als auch auf die Freiwilligkeit der Nutzung.

So befürchtet eine Fraktion, dass Tracing-Apps wohl anfangs die Kontakte Neuinfizierter nachverfolgen würden, de facto aber zu einem „Immunitätspass“ mutieren könnten: um beispielswiese den Gesundheitszustands von Bürgern auf ihren Handys zu kontrollieren, bevor sie öffentliche Verkehrsmittel benutzen oder ein Fußballspiel besuchen können.

Sogar US-Präsident Donald Trump hat umrissen, was auf dem Spiel steht. Die Apple-Google-Lösung bezeichnete er als „erstaunlich“. Anfang April warnte er dann: „Wir haben eher ein verfassungsrechtliches Problem als ein technisches... Viele Menschen haben ein Problem damit.“

Apple und Google beteuern, ihre Technologie werde tabu sein für Gesundheitsbehörden, die sich nicht an ihre Datenschutzrichtlinien halten. Die Hoffnung, möglichst viele Menschen für die Nutzung solcher Apps zu gewinnen, beruht auch darauf, einer weitergehenden Überwachung den Riegel vorzuschieben. Am Ende soll sich jeder Einzelne dafür oder dagegen entscheiden. Die strenge Kontrolle der Software gibt den bereits mächtigen Konzernen aber riesigen Einfluss darauf, ob öffentliche Gesundheits-Apps sich durchsetzen oder scheitern.

Technologie als Rettungsanker

Wie sich dieser Stand-off zwischen Regierungen und Technologiekonzernen auflöst, wird darüber mitentscheiden, wie schnell die Welt in den langen Monaten bis zur Verfügbarkeit eines Impfstoffs gegen Covid-19 ihre Maßnahmen zur Bewegungseinschränkung und dem sozialen Abstandhalten aufheben und zur Normalität zurückkehren kann.

Kritiker befürchten jedoch zugleich, dass derart hochgesteckte Ziele den Blick zu sehr auf eine singuläre Lösung für ein komplexes Problem verengt, wie es die Welt seit Jahrzehnten nicht erlebt hat.

„Alle sind verzweifelt“, sagt der unabhängige Datenschutzforscher und frühere Technologiechef der US-Federal Trade Commission Ashkan Soltani. „Das ist Technologie-Utopismus; wir suchen nach einer Technologie, die uns rettet.“

Tracking- oder Tracing-Apps können in Kombination mit anderen Maßnahmen wie Abstandhalten, großflächigen Tests und der Isolierung von Betroffenen dazu beitragen, die Infektionsketten zu durchbrechen. Aber, so gibt Soltani zu bedenken: „Mit ihrem Ziel und in der Art und Weise, wie sie verkauft werden, erhebt man sie zu einem Wundermittel, das sie nicht sind.“

Auch ohne sich der Geräte in den Taschen der halben Weltbevölkerung zu bedienen, stellt die amtliche Ermittlung von Kontaktpersonen ein tiefes Eindringen in die Privatsphäre dar. Herkömmliche Verfahren spüren Kontaktpersonen und Aufenthaltsorte von positiv auf Covid-19 Getesteten auf. Laut WHO ist jeder Infizierte angehalten, „alle aufgelisteten Kontakte zu identifizieren und sie über ihren Kontaktstatus zu informieren.“

Nun, da sich diese Herausforderung auf ganze Bevölkerungsgruppen erstreckt, setzen unter der Führung von Apple und Google Dutzende weitere Technologiefirmen darauf, das mühsame Scouting zu digitalisieren. Die Ansteckungswege sollen mithilfe von digitalen Verknüpfungen statt lückenhafte Erinnerungen mit beispielloser Klarheit zu rekonstruieren sein.

Ethisches Dilemma ungelöst

Ungelöst bleibt das enorme ethische Dilemma, das diese Unternehmung aufwirft. Es liegt nahe, dass die wirksamsten Tools zur Nachverfolgung sich über Datenschutzbedenken komplett hinwegsetzen müssten: Apps wären Pflicht, jeder Nutzer würde identifiziert, und die Personen würden in ihren Bewegungen stets überwacht. Das System würde dafür alle möglichen Hilfsmittel heranziehen, darunter Transaktionen mit Kreditkarten oder Daten aus Überwachungskameras. Ein Start-up schlug gar vor, mithilfe künstlicher Intelligenz per Videokameras zu überwachen, ob Menschen draußen den nötigen Sicherheitsabstand wahren.

Dass China es geschafft hat, die Kurve der Covid-19-Infektionen dramatisch abzuflachen, zeigt, wie ein autoritäres Regime eine derartige Technologie zur Eindämmung des Virus einsetzen kann. Der Westen versucht, diesen Erfolg zu wiederholen – jedoch ohne die Mittel eines totalitären Staates. Als Apple und Google ihre Pläne Mitte April vorstellten, legten sie folglich die Betonung eindeutig auf den Datenschutz.

Die von ihnen vorgeschlagene Lösung verwendet Bluetooth zum Senden und Empfangen von anonymen Signalen, die sich alle 15 Minuten ändern. Wenn eine infizierte Person der Software einen positiven Test meldet, würde jeder teilnehmende Smartphone-Nutzer, der ihr kürzlich begegnet ist, alarmiert und mit Richtlinien versorgt, was jetzt zu tun ist. Die meisten Daten bleiben auf dem Telefon, um eine „De-Anonymisierung“ durch Hacker oder eine übergriffige Regierung so weit es geht auszuschließen.

Nutzer können sich den Entwicklern zufolge genauso einfach abmelden wie anmelden. Und sollte eine Regierung die Anwendung verordnen, um Informationen in einer zentralen Datenbank zu sammeln oder zusätzliche Bewegungstracker anzufügen, würden die Technologiekonzerne dies einfach nicht zulassen.

Das Maß der Dinge

Dennoch mahnen Datenschützer und manche Politiker zum Maßhalten. So forderte der demokratische US-Senator Edward Markey von Vizepräsident Mike Pence, die Datennutzung müsse streng beschränkt werden. „Bei der Ermittlung von Kontaktpersonen sollten nur absolut notwendige Informationen gesammelt werden, um spezifische, evidenzbasierte und vorab definierte Ziele im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu erreichen.“

Andere halten ein umfassendes Überwachungssystem angesichts von hunderttausenden Toten und einer durch Corona lahmgelegten Weltwirtschaft für gerechtfertigt. In Großbritannien ergab eine Umfrage des Ipsos Mori-Instituts im Auftrag der Financial Times, dass zwei Drittel der Befragten das amtliche Tracking von Infektionen über das Smartphone zur Bekämpfung der Pandemie befürworten.

Der Ernst der Lage rechtfertige Maßnahmen, die für Demokratien gewöhnlich „außer Frage“ stünden, meint Chris Yiu, Exekutivdirektor für Technologie am Tony Blair Institute for Global Change. „Dies unterscheidet sich von der traditionellen Debatte, ob Sicherheitsbedrohungen unserer Lebensweise es verdienen, die Werte von Freiheit und Privatsphäre zu opfern, die uns ausmachen“, sagt er. „Covid-19 ist keine Ideologie, und wenn wir den Vertrag zwischen Bürgern und Staat zur Nutzung neuer Technologien nachjustieren, ist das keine Kapitulation.“

Eingebauter Riegel

Den Trumpf, den Apple und Google in der Hand haben, ist die Kontrolle darüber, wie Anwendungen von Drittanbietern auf die Sensoren in ihren Smartphones zugreifen können. In der aktuellen Konfiguration erschweren iOS und Android Entwicklern den Zugriff auf Bluetooth, wenn ihre Apps „im Hintergrund“ laufen – etwa wenn ein Gerät ausgeschaltet ist, oder wenn länger eine andere App läuft. Über neue Tools für Entwickler, die ein nahezu konstantes Andocken über Bluetooth erlauben, könnten Gesundheitsämter dann Kontakte nachverfolgen.

Im Umkehrschluss heißt das, dass jede App, die zur Kontaktermittlung ohne Rücksicht auf die Apple- und Google-Richtlinien entwickelt wird, technisch und praktisch schnell an ihre Grenzen käme. Denn zum Tracking anderer Nutzer in der Nähe müsste das Smartphone und der Bildschirm ständig an sein. Der Akku wäre binnen Stunden leer.

Eine australische App, die ohne die neuen Tools gestartet wurde, will die Riegel durch die Sendung von Push-Nachrichten umgehen, die Nutzer daran erinnern, die App zu aktualisieren. Fast zwei Millionen Menschen haben sie innerhalb weniger Stunden nach dem Start heruntergeladen. So manche Regierung findet auch, dass das Silicon Valley auf dem schmalen Grat zwischen Effizienz und Datenschutz nicht die richtige Balance gefunden habe. So drängt Frankreich darauf, die Vorgaben hinsichtlich der Nutzung von Bluetooth im Hintergrund zu lockern.

Anonym und erfolgreich?

Die eigentliche Gretchenfrage liegt darin, ob die Kontaktverfolgung im digitalen Zeitalter wirklich anonym und gleichzeitig erfolgreich sein kann. Datenschutzrechtlich hat Bluetooth den Vorteil, nicht den Standort einer Person festzuhalten, sondern nur Nutzer in der Nähe zu erfassen. Was jedoch eine „Begegnung“ mit einem Infizierten nach Dauer und Abstand ausmacht, darüber haben Apple und Google sich nur sehr unkonkret“ geäußert.

Wird die erforderliche Kontaktdauer in der App zu knapp bemessen – etwa auf wenige Sekunden – würde das Handy häufiger Meldung geben. Angestellte im Supermarkt oder im öffentlichen Nahverkehr können in einer Stunde mehrmals auf zehn Meter an Infizierte herankommen. Jeder Alarm würde wahrscheinlich als persönliche Weltuntergangsmeldung direkt vom Gesundheitsamt gelesen. Es kann zahlreiche Fehlalarme geben, die nur Chaos und Paranoia auslösen, oder Menschen einfach aussteigen lassen.

Setzt man die Parameter dagegen zu weit – auf etwa eine halbe Stunde, wie Singapur es für seine App TraceTogether getan hat –, dann läuft die Technik Gefahr, ihre Nutzer in Sicherheit zu wiegen. Werden Menschen wochenlang nicht angefunkt, könnten sie am Ende weniger diszipliniert ihre Abstandsregeln einhalten.

Apple und Google haben vorgeschlagen, dass Mobiltelefone zum Tracing alle fünf Minuten Bluetooth-Signale senden und empfangen. Selbst das könnte zu lang sein und Lücken lassen. Covid-19 kann sich schon bei der kürzesten Begegnung übertragen, sei es über einen hustenden Fremden im Supermarkt oder das Berühren von Oberflächen, die laut Harvard Health bis zu 72 Stunden infiziert bleiben können.

„Keiner hat bislang Pflöcke eingerammt, was die Zeitspanne betrifft“, sagt Marc Rogers, Direktor für Cybersicherheit bei der Software-Gruppe Okta. Um effektiv zu sein, müssten die Tools auf kurze Entfernungen verfeinert werden und Interaktionen unter 30 Sekunden einschließen, „denn jemand muss nur husten, und schon geht man durch den Nebel, und das war's – man ist gefährdet“.

Viele Lösungen am Start

Bis die Plattform von Google und Apple fertig ist, werden weltweit bereits Apps von Regierungen und Gesundheitsbehörden vorangetrieben. In Großbritannien erprobt das Innovationszentrum des Gesundheitswesens (NHSX) eine landesweite App. In Europa befassen sich zwei konkurrierende Gruppen mit dem so genannten „Proximity Tracing“: PEPP-PT und DP-3T.

In den USA entsteht ein Flickenteppich von Apps, von denen sich einige mit dem Apple/Google-Vorschlag verzahnen wollen, während andere auf Unabhängigkeit pochen. Viele arbeiten zusammen, um interoperabel zu sein. Aber es ist zu erwarten, dass sich pro Bundesstaat nur eine App durchsetzt. Zu den Vorreitern für eine weite Verbreitung gehört Safe Paths, ein Protokoll des Massachusetts Institute of Technology (MIT). Professor Ramesh Raskar, der dort die Federführung hat, berichtet über „Gespräche mit 40 verschiedenen Gerichtsbarkeiten“, darunter Städte, Bundesstaaten und Länder.

Die Gruppe erprobt den Einsatz von WLAN und Ortungsdiensten und hält Bluetooth für unzuverlässig und wenig massentauglich. Raskar weist auch auf Probleme der Datensicherheit in Zusammenhang mit Bluetooth hin. „Ein Drittanbieter kann über eine Anwendung die [Bluetooth-]Signale ausspionieren“, warnt er. „Warum sollten Sie ein Telefon bei sich tragen, das ständig ein Funkfeuerwerk aussendet?“

Frankreich argumentiert, ein zentrales System sei vor Hacker-Angriffen sicherer. Ein Server führe eine Liste von Geräten, die zu Personen gehören, die mit dem Virus in Kontakt waren (ohne sie namentlich zu identifizieren). Dies steht im Gegensatz zum „dezentralen“ Ansatz von Apple und Google, bei dem diese Angaben primär auf einzelnen Geräten verbleiben, und bei dem ein zentraler Server als bloßes „Relais“ zum Update des Teilnehmernetzes mit den neuesten Infektionen dient. „Wir glauben, dass zu viele Informationen enthüllt werden, wenn Informationen über alle infizierten Benutzer [an jedermanns Smartphones] gesendet werden“, schrieben die französischen Entwickler, die auch als „Robert“ bekannt sind, in einer kürzlich erschienenen Arbeit.

Gespaltenes Europa

Europas PEPP-PT verfolgt einen ähnlichen Ansatz. Ihnen stehen die Datenschützer des Konkurrenten DP-3T gegenüber. Vergangene Woche unterstützten fast 300 Akademiker in einem offenen Brief den Ansatz von Google und Apple. Ihr Argument: Jede zentrale Datenbank riskiere „Mission Creep“, also eine Ausweitung des ursprünglichen Zwecks, und könnte „das Vertrauen in eine Anwendung und deren Akzeptanz in der Gesellschaft katastrophal beschädigen“. Es sei deswegen „von entscheidender Bedeutung, dass wir bei der Überwindung der gegenwärtigen Krise kein Instrument schaffen, das eine groß angelegte Datenerhebung über die Bevölkerung ermöglicht, weder jetzt noch zu einem späteren Zeitpunkt", warnte die internationale Forschergruppe.

Großbritannien favorisiert wie Frankreich eine zentrale Datenbank und beäugt den Ansatz des Silicon Valley mit Skepsis. Deutschland ist aus Gründen des Datenschutzes auf eine dezentrale Lösung eingeschwenkt.

Einige Datenschützer treibt zudem um, ob die Zusicherung der Tech-Riesen, ihre App werde freiwillig bleiben, in der Praxis wirklich durchzuhalten ist. Apps könnten sich zu elektronischen „Passierscheinen“ entwickeln, die zum Betreten von Supermärkten oder anderen öffentlichen Orten verlangt würden. „Wir müssen als Gesellschaft wirklich ein scharfes Auge darauf haben, dass sie nicht tatsächlich zur Pflicht werden“, sagt Daniel Kahn Gillmor, Cheftechnologe bei der American Civil Liberties Union (ACLU). „Freiwilligkeit ist ein Merkmal und kein Makel. Wir müssen nicht zu einer 100-prozentigen Beteiligung kommen, wenn das Ziel einfach ein Abflachen der Kurve ist.“

Die ACLU hat die amerikanischen Gesundheitsbehörden auch aufgefordert, etwas einzubauen, das viele im Eifer des Gefechts vergessen könnten: ein Versprechen, dass die Tracing-Apps nach dem Ende der Pandemie nicht stillschweigend ein Teil unseres Alltags werden. „Sollte sich zeigen, dass die Systeme nicht wirksam helfen, die Kurve flach zu halten“, sagt Kahn Gillmor, „dann wollen wir auch eine Zusage, sie abzuschalten.“

Copyright The Financial Times Limited 2020